今回は「学研プライムゼミ」の評判について取り上げ,塾講師の目から見て良いところや利用上の注意点をまとめてみました。

加えて,どのような講座が存在するかであったり,かかる料金のまとめ,実際に使ってみると一体どのような感じになるのかといった軽い体験談的なものも載せています。

特に,偏差値の高い大学への進学を希望している高校生(または保護者)の方は,是非お読みください。

学研プライムゼミとは

みなさんがこれまでに使った参考書の中で,知らず知らずのうちにお世話になった機会が最も多いのは「学研」という会社かもしれません。

実際,学習参考書の小中学生部門においては,業界シェアNo.1の実力を秘めています。

そして,そんな教材作成に長けている学研が,高校生~既卒生向けに提供しているオンライン教育サービスというのが,今回紹介する学研プライムゼミというわけです。

遡れば,2013年頃に存在した「学研Web講座」がこの前身となるのでしょうか。

いずれにせよ,昔から学研は映像講座を配信していました。

最近のオンライン化の波に乗じてパッと出たようなサービスではないということです。

なお,現在のプライムゼミは「学研のプライム講座」と呼ばれるものの1つであり,姉妹サービスとしては「英検ゼミ,推薦・総合型選抜ゼミ,医学部ゼミ,小論文個別指導講座」などが他に存在します↓

これらの講座に共通する特徴は「映像」を基本に据えた構成となっていることで,その多くは自宅にいながら手軽に受講できるものです(一部,添削のサービスが付属している講座もあります)。

ちなみに,これら講座を利用するだけであれば,入会金を払う必要もなければ通塾する必要も基本ありません(プライムゼミLIVEや学習塾と併用するような場合は除く)。

なお,有料のサービスになるわけですから,その内容は予備校に通わなければ学べないものがほとんどであり,テキストも講師オリジナルの,市販品では手に入らない良質なものが自宅に届きます。

イメージ的には,20年ほど前にあったサテライン授業に匹敵するものが自宅で学べてしまうようになったとお考えください。

それほど貴重な知識が得られるわけですから,難関大を志望する受験生は特に,本サービスを利用することで恩恵を受けられます。

しかし,志望校が例えばGMARCHレベル以下の大学であれば,基礎~標準レベルの問題をとにかく完璧にすることこそが急務であるわけですから,それは他社から出ているより安価なサービス(例:スタディサプリ)でも十分に対応できてしまうでしょう。

逆に,共通テストで9割以上取りたいような方であったり,補強したい分野が明確な方,さらには合否を分ける問題を一つでも多く正解したい方や「マドンナ古文の著者の授業を受けてみたい!」などの個人的な理由がある方には,学研プライムゼミの受講が勧められることになります。

私は普段,塾で大学受験生も教えていますが,次章において,そんな私の目に映る学研プライムゼミの強みについて分析してみることにしましょう。

学研プライムゼミの強み

塾講師の視点で眺めると,プライムゼミの強みは「質」と「効率」の両面によく表れているように見受けられます。

1つ目の「質」についてですが,講師陣は難関大指導に定評のある有名どころの講師を軒並み揃えてきており,特に英語の竹岡広信と古文の萩野文子については,TVなどで目にした方も多いのではないでしょうか。

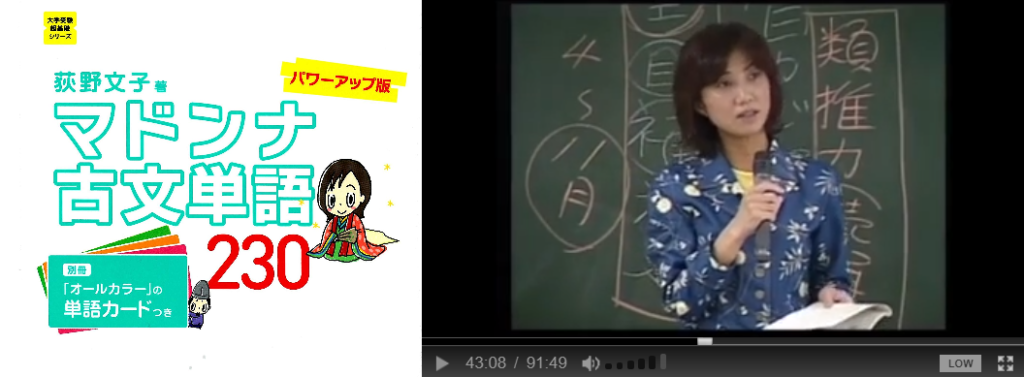

竹岡先生は「ドラゴン桜」というマンガに登場する英語教師のモデルになった先生ですし,萩野先生は「マドンナ古文」で一世を風靡した古文講師です↓

-

-

ドラゴン桜と令和時代の勉強法

マンガやドラマは昔から,老若男女問わず大きな影響を与えてくれるもので,中には一生の夢につながった人もいます。 例を挙げると,空港で働く職に就いた方の中には,昔ですと「スチュワーデス物語」,ちょっと前だと「GOOD LUC ...

続きを見る

もちろんそのお二方以外にも,日本史でしたら野島博之や石川晶康,漢文の宮下典男など,書籍が受験生から好評を得ていたり,これまで予備校で大きな実績を挙げた実力派講師の名前が数多く見受けられます。

代ゼミが全盛期だった頃,宮下先生の漢文講座ですら超満員になっていた時代が懐かしいです(漢文はマイナー科目なので,そもそも満員になること自体が少ないです)。

続けて,もう一つの強みはその教材にあります。

学研プライムゼミの講座用に作成されたオリジナルのテキストは,問題のセレクトからレイアウトまで講師ごとに綿密に考え抜かれたものが採用されており,内容は最高峰のもので,おいそれと教室外に出せる内容ではありません。

講座を受講することで,後から冊子の形で自宅に郵送されてもらえるわけですが,最近は書籍を読むにしてもデジタルが主流となっている時代です。

しかし,こと勉強に限っては「製本された形でテキストを所有すること」が圧倒的に重要だと思います。

効果としては授業の理解度を高めてくれるのはもちろん,見直すときは時間の短縮にもなりますし,1冊通してやり遂げた際の達成感でやる気は大きく高まるでしょう。

私が教えている塾での話ですが,自分の作ったテキストをコピーすることもできるので,最初のうちは製本したものを買わせず安価に済ませていた時代があります。

もちろん生徒のことを思ってのことでしたが,コピーで配布したものを生徒が管理しきれなかったり,不思議と見返すことが少ないことに気づいてからは,他社の参考書を使う場合も必ず買わせるようになりました。

本サービスでは元から製本されているわけですから,私的には大賛成です。

短期間で集中的に学力を上げる場合(例えば講習期間など)において,テキストにしっかり書き込んで1冊仕上げることが特に有効ですが,学研プライムゼミは「90分×5回」が基本の形となっており,それを1単位として完結します。

つまり,自分に必要な分野だけを選んで受講することができるというわけです(もちろん,自分の弱点をあらかじめ把握しておく必要がありますが)。

さらにはオンラインの強みを生かし,1.5倍や2倍の速度で講義を速習できます。

最初は早いと感じるかもしれませんが,慣れると等倍では遅くて聞けない身体になっていますし,「11月から12月にかけては共通テスト対策講座を,それ以降の時期は私大・国公立2次の対策を行う。」などと,必要な授業を適切なタイミングで受講できるスタイルは非常に効率的だと言えるでしょう。

受講前の注意点

とはいえ,学研プライムゼミの受講にあたってはいくつかの注意点も存在します。

1つ目の注意点ですが,予備校に通学する形式の講座よりは若干安いものの,参考書を自分で買ってやるよりは割高というところです(受講料金について詳しくは後述します)。

先ほど「難関大を志望し,取りたい講座が明確な方におすすめできる。」と述べましたが,まずは他の教材で基礎学力を身に付けてから手を出す方が良いと思います。

講座の性質上,科目や分野を絞ってのピンポイント的な受講となることが多くなると予想されますので,自分の実力を客観的に分析し,いつどの講座を取るのかについて明確な答えを持っている生徒でなければ上手に使いこなせないでしょう。

難しすぎる内容に出会ったときもメールで質問できるのでそこで解決できればよいのでしょうが,やはり,自分で考え抜いて理解できる頭がないと難関講座にはついていけません。

前章で語ったオンラインの「自分のペースで好きに受講できる」強みも,これをうまく生かせなければ結果としてはプラスとなりません。

とはいえ最近では,市進予備校のように個別指導と学研プライムゼミを併用するところも出てきているので,このように取り組むのであれば難しい判断を塾に任せられるので心配することはないでしょう↓

2つ目の注意点は技術的なところで,パソコンやスマホの種類によっては受講条件が限られてしまうことがあります。

オンライン授業を行うのは大いに結構ですが,受講する側が利用できないときのことをあまり考慮していないようでは困りものです。

学研プライムゼミの推奨環境

- PC:OSがWindowsだと8.1と10。Macは10.10以降

- スマホ・タブレット:Android5またはiOS10以降

- ブラウザ:Google ChromeかSafariの最新版

もっとも,実際のところは自分で使ってみないとわかりませんので,次章に記載した方法で試してみることをおすすめします。

無料登録のおすすめ

学研プライムゼミの強みと注意点を理解した上で,会員登録をしましょう。

会員に登録するメリットについてですが,全講座において1講義90分が丸々視聴できるようになる上,オリジナルテキストの内容が特別にPDF形式でダウンロードできてしまう点も大きいでしょう。

普通「サンプル動画」と言えば,動作確認用のまさに「お試し」といったしょぼいものになることが多い傾向にありますが,学研プライムゼミは無料登録することで各講座1つの授業を最後までしっかりと受けられるので特におすすめです。

また,無料会員になると「各種特典映像」というものまで利用でき,講座ごとの受け方から学習計画の立て方まで,授業内容以外に勉強法も学べることになります。

講座詳細について疑問点が浮かんだ場合には,メールで問い合わせることができるようなので,早速上記ページから使ってみてくださいね(もちろんそのまま退会するのもOKです)。

詳細は2つ後の体験談の章にてご確認を。

管理人のおすすめ講座

たった1つの授業にもかかわず役に立つシーンが大きいと思われるのは「センター英語錬成ユニット1」,「はじめてのスピーキングユニット1」,「基礎強化古文ゼミ<前期>」の3つです。また,受講者ガイドに入っている特典映像,プライムゼミ受講中の方に向けた「学習計画の立て方(3年・既卒生向け)」という動画は一見の価値があります。

プライムゼミの料金について

学研プライムゼミを無料体験してみて気に入った講座があれば,いよいよ実際に購入して学んでいくことになります。

ここでは料金についてまとめておきましょう。

プライムゼミでは「ユニット」と呼ばれる1つの講座ごとに購入していきます。

例えば東大対策講座の英語を例にとって説明すると,この講座は「4つの実戦ユニット」と「直前ユニット1つ」で完結し,すべて合わせれば5ユニットです。

先述した通り,1つのユニットごとにある程度のまとまりがある(完結する)ので,これらユニット全てを必ず購入しなければいけないわけではありません。

なお,1ユニットあたりの料金は古文を除き,

- 45分×5回で5500円

- 60分×5回で7150円

- 90分×4回で12870円

- 90分×5回で15950円※高3はほとんどこれ

- 90分×5回で19250円

のいずれかに設定されています。

例えば,先の「東大対策講座」はユニット5つからなりましたが,15950円×5ユニット=79750円が料金としてかかってくる計算です。

特に萩野先生の古文講座は料金体系が以下のように独特で,

- 5500円:90分×5回

- 15950円:90分×5回(6回)

- 31900円:90分×10回

全ての講座を受講するためには,以下のモデルで示されたような長い学習計画となり,かなりの額が必要になるので注意してください↓

とはいえ,すべての講座を受講する場合は「セット講座」として申し込めるので,単品ですべて購入した場合より1割程度安く受講できます。

例えば1番下の緑色のプランは,通常143550円のところ113692円で受講可能です。

高すぎるというわけでは決してありませんが,すべて取れば予備校に1年通ったのと同額程度にはなってしまうことについては了承しておきましょう。

学研プライムゼミの体験談

それでは学研プライムゼミを実際に体験してみましょう!

ここでは受講するまでの具体的な手順について解説したいと思います。

おさらいになりますが,手順としては,

- 無料登録する

- 講座を購入

- 受講開始

の3段階を踏むことになりますが,これから実際の様子について詳しくみていきましょう。

まずは公式サイトから会員登録ページに進みます。

登録自体はプライム講座上にて行われる仕様です。

メールアドレスを入力し送信すると,4桁のワンタイムパスワード(2週間有効)が入ったメールが届きますので,そちらと,加えてログインIDやパスワード含む個人情報を入力しましょう。

なお,迷惑メールに振り分けられる場合もあるそうなので,見つからない場合はそちらのフォルダーを探してください。

会員登録が済むと,自分のメールアドレスにプライム講座マイページのURLが記載されたメールが届きますので,ログインして中身を確認してみましょう。

例えば「受講者ガイド」の中には受講講座を決めるのに役立つ特典映像が入っています。

映像内には以下のような,入試の配点に応じた取り方に対する指南もありますし,

学習相談や講座内容に関する質問はメールですることも可能です。

興味のある講座のサンプル動画は,検索欄を使って行うと見つけやすいかと思いますが,講師名を入力するのも良いでしょう。

どのユニットがサンプルになっているかは講座によって異なるものの,最大90分ほどの授業とテキスト内容がじっくり確認できるのは大変親切だと感じました。

これだけの量を視聴できれば,授業や講師の雰囲気はある程度把握できるものです↓

実際の生徒を前に授業している講座があることからもわかりますが,講義内容は予備校の授業まさにそのもの。

気に入る講座が見つかった場合,続けて購入することになりますが,学研の「プライム講座オンラインショップ」に移動したら新規会員登録をしましょう。

カートに受講したい講座ユニットを入れて決済へと進みます。

支払い方法はクレジットカード決済かコンビニ決済の前払いが利用でき,教材は3営業日以内に発送されてきますが,講座自体に視聴可能期間が設定されていることには注意してください↓

- ほとんどの講座:90日間

- 一部の高1,高2,古文講座:45日間

- セット講座:180~360日間

※詳細は各講座ごとに要確認です。

購入を済ませたら,後は受講するだけです。

焦らず1つ1つしっかりと仕上げていきましょう!

私がおすすめする講座の取り方は,

- 入試での配点が高い科目

- 苦手な科目または分野

に絞ることで,動画を観た翌日は復習にあてたり,日曜には次の週の予習をしたりと,自学自習の時間も十分スケジュールに取り入れることが重要です。

マイページにある受講者ガイドには「受講講座の決め方」もあるので,そちらの動画も参考にしてみてください。

資料請求について

学研のプライムゼミでは資料請求をすることが可能です。

プライム講座の場合ですと上記2冊が該当しますが,特に白い方の「講座一覧」には,以下のように講座詳細について記載があるので,本格的な受講を考えている方は取り寄せてみるのもよいと思います↓

こういう冊子を手にすると予備校時代の講習期間を思い出しますね。

眺めているだけでも「やらなきゃ!」という気持ちが沸々と湧き上がってくるのは,いったいどういった現象なのでしょう,不思議です。

まとめ

以上「学研プライムゼミ」より,評判な理由に挙げられる2つの強みと,受講上の注意点や講座そして料金,さらには実際に受講するまでの具体的な手順について解説してきました。

無料会員になって実際に使ってみると,また別の気持ちになったのではないでしょうか。

難関大以上に合格するには,周りの受験生ができる問題を落とさないことはもちろん,合否を分ける問題(より高い知的レベルを必要とする問題)をどれだけ正解できるかが鍵となってきます。

試験会場で知恵を絞って答えにたどり着くのが普通ですが,日ごろから物を考える姿勢を学んでおくことも大切で,有名中高一貫校に通う子が受験に強いのは,周りの仲間も教える教師も知的レベルが高い人の集まりであることも大きいです。

普通に会話しているだけで,それが論理的な思考トレーニングへとつながっていきますからね。

逆に,普通の高校に通う生徒であれば,意識的にそういう場を探し求めなければいけません。

そういった意味では,予備校の授業に触れること自体が受験の役に立つと言えるでしょう。

スタディサイトにお越しいただいたみなさんが,恩師と呼べる先生に出会えることを願っております。

最後までお読みいただき,ありがとうございました!