今回は勉強道具としての「シャープペンシル」について,その選び方のポイントをまとめてみたいと思います。

海外メーカー製のものはともかく,日本製のシャープペンシルは機能性に優れ,それでいて値段が安いのが特徴です。

日本にいると気づきにくいのですが,かつては,100円で買えるシャープペンシルを外国人に見せると決まって驚嘆していたくらいなので,今の時代においてもトンボ鉛筆や三菱鉛筆を筆頭に,PILOTやぺんてる,コクヨやゼブラ社のものを選んでおけばまず間違いありません。

とはいえ,同一メーカーの中でも色々な種類のものが売られていますし,中の芯を交換するだけでも,その書き心地は大きく異なってきます。

当記事でシャープペンシルを選ぶ際に気にすべきポイントについて理解し,自分に合う1本を選べるようになりましょう!

シャープペンシルの歴史

シャープペンシルはノートと並び,勉強するときの必需品です。

英語だとmechanical pencilと綴るので注意が必要ですが,sharpというのは「鋭い」という意味で,芯がずっととがった状態を意味しています(実際,その名前の起源は1838年のアメリカ製「Ever Sharp」に由来するとされています)。

日本では1915年に早川金属工業(今のSHARPの前身)の早川徳次氏が開発した「早川式繰出鉛筆」というものが有名なのですが,当時は1.15mmという太めの芯を採用しており,金属製で出来ているゆえの冷たい感じや和服に合わないという理由から,いまいち人気が出なかったようです↓

値段的にも庶民の手が出にくかったようで,2006年にプラチナ萬年筆が復刻した繰出鉛筆も1万円ほどしていましたね。

なお,「繰出鉛筆」という漢字が表すように,ペンシルの頭部分を回すことで芯が出てくる機構が採用されていたことの他,鉛筆のように削る必要がないのでゴミが出ないこと,さらには削る時間が省けることの3つが魅力とされていたことを覚えておきましょう。

その後,1960年になって,お馴染みのノック式のシャープペンが開発されました。

1965年にはキャラクターの絵柄が印刷されたものが登場し,1980年代になってついに100円のシャープペンシルが発売されると,ようやく一般に受け入れられたようです(参考:シャープペンシルの歴史)。

考えてみると,第2次大戦後に入ってきたボールペンの方が,一足先の1950年代の段階から人気が出ていて珍しかったわけで,もっと言えばすでに鉛筆は普通に使われていたわけですし,シャープペンシルを快適に使うためには中の芯の質も大切になってくるわけですから,それらが出そろうまでには長い時間が必要だったということでしょう。

逆に現代だと,学生はもちろん,社会人になっても学び続けるような努力家たちにおけるシャープペンシルの使用頻度は非常に高いです。

そのため,自分に合うものはどの会社のどの製品なのか,早い段階のうちから探して見つけておくことで,その後,長い期間にわたってその恩恵を享受し続けることができます。

スマホや寝具などと異なり,値段がそれほどしないので気軽に買って試せるのがシャープペンシルです。

プラスティック製で値段が安いようなものであっても壊れにくく,大切に使うと,1本だけで学生時代を過ごし終えてしまうことがあってもおかしな話ではないでしょう。

逆に,その高い耐久性ゆえに,複数本を比較検討する機会が少なく,もしかすると世の中には他にずっと良いシャープペンシルが存在しているかもしれないのに,いまいちな書き心地のものをずっと使い続けてしまっていることも十分に考えられます。

ゆえに,シャープペンを購入する貴重な機会に恵まれたときには,いくつかの評価軸を持って,幅広い候補対象の中から正しく選ぶための視線が大切になってくるわけです。

その際に気にすべきポイントは「握りやすさ」と「重さ」が基本ですが,中の「芯」をどうするかであったり,メーカー独自の「機構」,さらにはその「見た目」も重要になってきます。

次章から1つずつみていきましょう!

シャープペンシルの握りやすさで選ぶ

当然ながら,シャープペンシルは握って使うものなので,選ぶにあたっては握りやすさを重視すべきです。

具体的には,

- グリップの素材

- 軸の太さ(形状)

がどうであるかに注目してください。

グリップの素材

グリップの素材はラバー製でソフトなものか,金属製でざらざらしていたりプラスチックむき出しだったりのハードなものに二分されますが,ソフト素材を使っているものは長時間書いても疲れにくく,一方,ハードタイプのものは速記性に優れるのが特徴です。

弱点部分として,ソフトなものは柔らかいのですが,その分ベタっとしていたり劣化しやすかったりして,書いていてブレることもありますが,ハードタイプのものは冷たく手に馴染まない感じがあります。

無論,メーカーもそのような傾向を把握していて,弱点部分を消せるような素材の開発に勤しんでいるわけで,中には2タイプ両方の特徴を併せ持つようなものもあったり,ハードタイプのものに別売のグリップを装着することでソフトタイプに変えられる商品も登場していたりするわけですが,用いられる素材(または加工)としては以下のものが一般的です↓

- ソフトタイプは「ラバー」または「ゲル」

- ハードタイプは「金属」や「ローレット加工」

なお,グリップが付いているといっても,カバーしてくれる面積には限界があるため,例えばペン先付近を持って書く癖のあるような人だと,グリップと先端部分の境界面に触れ続ける羽目になってしまい,違和感を感じることも少なくありません。

逆に,最初は馴染みがなくても,使っているうちに意識しなくなるところもあり,これについては試し書きをしたときに気づき辛いことです。

そのため,グリップ素材の良し悪しがわかるためには,ある程度の期間使い続ける必要があるということを覚えておきましょう。

グリップの太さ

次に太さですが,これは筆記時の重心に関わってくるもので,太めのシャープペンシルはバランスを取るために長くなる傾向にあります。

短くて太いシャープペンシルを周りであまり見ないのはそういった理由があるからです。

とはいえ,「バランスが良い」といっても,それはあくまで正しい持ち方をしたときにそうなるというだけであって,鉛筆の持ち方は人それぞれですし,素材よりも気にすべきではないように感じます。

当サイトの結論としましては,太い軸と細い軸のどちらがよいかについては好みの部分が多く,太さは後で紹介する重さや見た目にも影響するので,総合的に捉えるようにしてほしいということです。

握りやすさ別の代表作

シャープペンシルの重さで選ぶ

重いシャープペンシルとなると安定感が増します。

重量があると持つのに力がいるため疲れやすくなるのかと思いきや,あまり力を入れなくても濃い文字が書けてしまうので,筆圧が弱いとされる現代人にはむしろベストチョイスなのかもしれません。

逆に,軽いシャープペンシルは速記性を重視しています。

ゆえに,ノートやメモを素早く取るような際に重厚なペンを持ちだしてくるのはナンセンスです。

小さいけれど金属製の重いようなものも探せば売られているのですが,これは見た目を重視した結果であることもしばしばあるため注意してください。

もっとも,そうしたシャープペンシルは値段が高くなりがちなので,安めの製品をまずは使ってみて,十分に自分の好みがわかってから手を出すことをおすすめします。

前章で紹介したグリップと太さに加え,ホルダー自体の素材がペンシルの重さを決めますが,例えば上に示したKOKUYOの鉛筆シャープは細軸で軽く,本体重量を測ると6gほどです。

一方,トンボ鉛筆のZOOM505は17mmの太軸で36gと重い部類に入るので,前者を6本ほどまとめた状態が後者だと考えると,なんだか物凄く書きづらそうに感じるかもしれません。

しかし,30g超えのシャープペンを実際に使っていて,重くて疲れると感じたことは滅多にありません。

確かにたくさんの量を書けば疲れるでしょうが,これは軽いシャープペンを使っていても同じことです。

重さ別の代表作

メーカーの独自機構で選ぶ

シャープペンシルがどのような仕組みで芯を出すかですが,ノック式以外にも,初期のペンに見られたようなスクリュー式のもの,振ると出てくるフレノック式,さらにはノックしなくても自動に芯が出てくるオートマチック式のものまで色々なものがあります。

消しゴムの質や量にこだわっているものもあるほどですが,私の周りだと,ホルダーの形が八角形や三角形をしているものは持ちやすいと評判です。

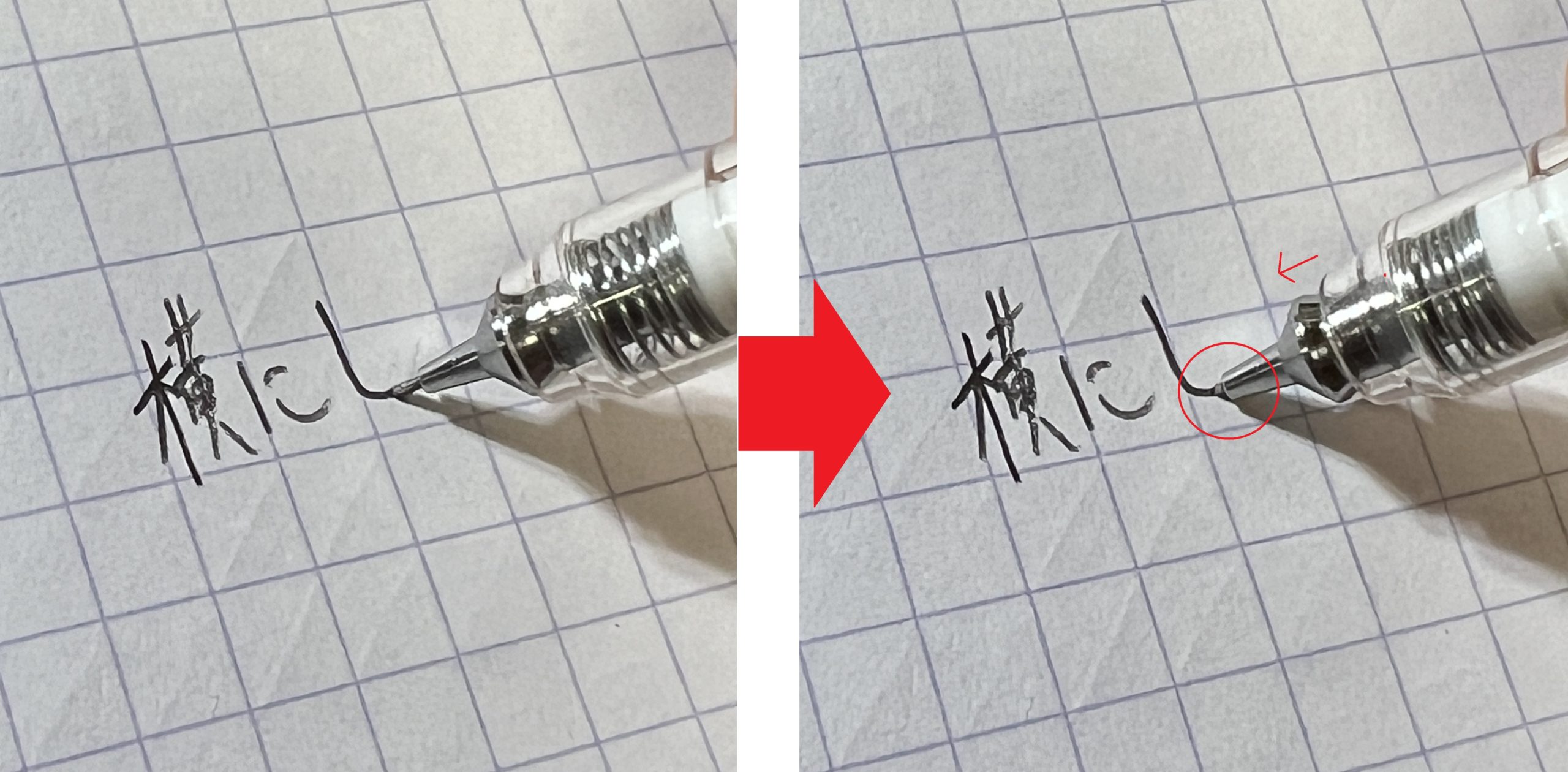

斜めにして書いた際に芯が詰まりにくかったり,強く押し当てた際にペン先が中に引っ込んで,芯が折れにくくなったりする機構を搭載したゼブラ社のデルガードのような製品もあります。

デザインは期間限定のものが定期的に登場し,中の芯が1.3mmや2.0mmに対応しているものはそれだけで価値があり,残りの芯の量が少なくなったことが一目でわかるようなものまで,購入の主要な動機となりうるものから,付いていると嬉しいちょっとした機構まで,その内容は様々です。

とはいえ,そうした違いがあるからこそ別の商品名が付けられているわけで,人気が出ているものを比べてみると,瓜二つのようなシャープペンシルは1つとしてありません。

いずれにせよ,日常的に使う道具であるからこそ,自分の中で譲れないこだわりを持つべきであり,興味を持ったものは実際に触って確かめてみるべきでしょう。

ただし,複雑な機能を付けるとその分壊れやすくなりますし,限定物は替えがきかない弱点があります。

シンプルがゆえに使いやすいことも確かで,例えば,自動的に芯を削ってくれるクルトガが登場するまでは,多くの学生はシャープペンシルの芯が紙面に接する部分を,持ち換えることによって調節して対応していたものです。

そして,私がシャープペンシル探しの長い旅路の末にたどり着いたモンブランのマイスターシュテックも(これは海外製のものになってしまいますが),世界的な逸品とされながらも,機構はまさにシンプルそのものだと思います。

シャー芯の太さや濃さで選ぶ

外のペンホルダーが定まったら,中に入れる芯についても考えてみましょう!

芯の太さですが,一般的に0.2mm~0.4mmのものは細軸と言われ,細かい作業に向いていますが,その反面折れやすくなります。

0.5mm以上の太い芯は英語や数字の筆記に最適で,筆圧が強くても折れにくいという理由から,私も0.9mmを好んで使ってきましたが,歴史的に見れば,日本人の一番人気は0.5mm芯です。

残念なことに,選んだシャープペンシルのバリエーションには限界があるのが普通で,それこそ,0.2mmと2.0mmにそれぞれ対応するようなものは見た目としてはもはや別物になりがちなので,基本的には中に入れられる芯は数種類に限られてしまいます。

芯の太さに合わせてシャープペンシルを選ぶという戦略もないとは言えませんが,自由度の面からみて,基本的にはペンホルダーの方を先に決めてしまうことをおすすめします。

一方,芯の濃さ(正確には硬度)については完全に各自の好みです。

なお,学生の場合,入学する学校や受ける試験によっては,使える筆記具の硬度まで指定するところがあるわけですが,文科省はそれについては特に定めていません。

もっとも,2BやBが最近の主流で,筆記試験においてはHBを指定するところも一定数見受けられます。

前者に関しては,最近の小学生は握力が低下して,筆圧が低くなっていることによるわけですが,普段2Bを使っている人がHBを使うと,十中八九薄いと感じるくらいには違いがあり,すらすら感は2Bの方が明らかに高いです。

種類について詳しく理解するためにも,ここでJISの規格について知っておきましょう!

全部で17種類の硬度が存在し,具体的には「6B 5B 4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H」です。

BはBlack,HはHardを表していて,6Bは最もやわらかく濃い文字が書ける芯となります。

柔らかい芯に使われている黒鉛ははがれやすくなっているので,同じ0.5mm芯を使っていてもBはHのものより太い文字になりがちである他,手でこすると黒くなってしまいがちなので,ノートが汚れやすくなってしまうのが玉に瑕です。

ところで,ボールペンの価値はその見やすさとヌルヌル感にあるわけですが,濃い芯を使ったシャープペンの視認性や書き心地はそれに匹敵するものだと個人的には感じています。

色についても,三菱鉛筆のナノダイヤから7色のカラー芯が出ていたりします(消しゴムでも消すことができます)。

一方,9Hともなれば大変に硬く折れにくくなり,芯ははがれにくく,使っていても減りにくいです。

ここでふと,最近,metacilという,芯まで金属でできた鉛筆が「永久に書ける」という触れ込みで登場したことを思い出しました。

ただし,こちらは芯が硬い分,色が薄くなってしまう点については,説明しなくてももうわかりますね。

ところで,上で示した17種類の規格の中に「F」という文字が登場していることにお気づきでしょうか。

これは英語のFirm(安定した)を表していて,その横にあるHB(HとBの中間という意味)と同様,「中庸」といった意味合いになります。

もっとも,一般的な芯の手に入りやすさを考えると,ほとんどは4B~Hの間に収まるでしょう。

なお,40本とか入っている芯を使い切るためには多くの時間がかかるため,HBを基準として2BやHの芯を使っている知り合いを見つけては芯だけ譲ってもらい,書き比べてみることをしてください。

ゼブラのデルガードを例に取った選び方

それでは,前章で動画を紹介したデルガードを例に,シャープペンシルを実際に選ぶときの様子について紹介しましょう!

本製品はラインナップが豊富で,同じデルガードという名を冠していても握りやすさや重さに違いがあるのが特徴です。

まずは以下で,ラインナップごとの「グリップの素材,最大径,重さ」について確認してください↓

デルガードの種類ごとの違い

通常版:プラスチック,10.3mm,10g

タイプLx:金属グリップ,10.7mm,20.5g

タイプGR:2層構造のグリップ,13.3mm,15.5g

これらはどれも芯が折れない独自機能を備えていますが,その他に,シャープペンシルを逆さにすると消しゴムが出てくる「タイプER」やエマルジョンインク2色を追加した「+2C」もありますが,以下では割愛します。

一番ポピュラーな通常版ですが,まず持った時に感じたのはプラスチック製ゆえの軽さです。

値段も安く抑えられますが,勉強面においては速記性に優れ,多くの文字を書いていても疲れにくくなります。

紙面に対して垂直に押し付けたときは,芯先が引っ込むのはもちろん,45度くらい傾けて書くときにはガードがすぐに下がって芯を守るところに,作り手の挑戦魂めいたものを感じ取ることもできました(写真を見ると,銀色の部分が下がって,シャー芯の側面を保護していることがわかるかと思います)↓

なお,芯が折れにくかったり,グリップが握りやすかったりすると,その分,集中力が失われずに済むことになりますし,デルガードは日本PTA全国協議会のお墨付きまで得ているので,書くことが仕事の小学生がシャープペンシルデビューを飾る際に選ばれることが多いという意見にも納得です。

軸色の色も,0.5芯のものだと12色と多く,最近だと,ハイキューやSPY×FAMILYのキャラクターのイラストが入ったデルガードも発売されたので,好きなキャラクターのものがあれば選ばない理由はないでしょう。

なお,そこまで多くの文字を書く必要がない方の場合,金属製で重く低重心のタイプLxが選択肢に挙がってくるでしょうし,タイプGRの柔らかいグリップかつやや太めの軸を気に入る方も多いようです。

ちなみに,デルガード替え芯も売られていて,芯の太さと濃さのバリエーションは0.3(HBとB),0.5(HBとBと2B),0.7(HBとBと2B)の3種類で,通常版はすべてが揃っていますが,Lxは0.3と0.5,GRは0.5のみを利用できます。

芯の太さに注目してしまうと,例えば0.7の芯に対応したものを選ぶのであれば通常版一択になってしまうことからも,やはり,まずは握りやすさや重さから決めるのが良い方法でしょう。

シャープペンシルの意外な使い方

コスパは度外視し見た目にこだわる

シャープペンシルは何も,物を書くためだけのものとは限りません。

確かに結局は書くことになるのですが,試験や勉強に取り掛かる前にペン先を見つめることで集中力が高まったり,芯を出すのにやや手間取るスクリュー式のシャープペンシルですら,捻る時の動作がゾーンに入ることを助けてくれたりします。

グリップやノック部分以外に目を向けてみると,軸に相当するペンホルダー部分が一番目を引くわけですので,そこに好きなキャラクターや憧れの大学名がデザインされたものを使うも良しですし,凝った素材や装飾が施されている芸術品的な一本を長期間愛用するというのも,デジタルが主流である現代にこそ必要なことかもしれません。

いずれにせよ,見た目や入手までの経緯を含めて,お気に入りの1本を持っておくことで,勉強したい,文字を書きたいといった気持ちが自然と浮かんでくるはずです。

日本製がコスパ的に最強であることに疑いがないため,海外製のものだとどうしても値段が高くなってしまいますが,見た目が優れているものは数多くありますし,日本製のものには見られない独自機構を採用しているものもあります。

そのため,海外製のものや,または勉強用には高価すぎると考えられるようなものをあえて使うことで,勉強面で良い結果を産むことも十分にあり得るわけです。

複数のシャープペンシルを使い分ける

また,用途別に複数種類のシャープペンシルを用意しておくと,気持ちを切り替える際に役立ちます。

例えば,計算や英語の単語を覚える用としては「太軸で2Bの0.9mm芯のもの」を,そして漢字の使用頻度が多く,素早くかける小さなメモ帳には「細軸かつ2Hで0.5mmの芯のもの」を用意するなどと使い分けることができます。

私はマークシートの試験用にそれ専用のセットを用意していますし,スケッチ用には5mmを超える太さの芯を装填したものを使うことで濃淡が表現できるでしょう。

0.2mmの薄い色の芯を入れたシャープペンシルは精密な物を書くのに最適です。

太さだけに注目せず,芯の濃さも目的に適したものにしておきましょう。

例えば,マークシート用にはB,速記用には2Bといった具合です。

ノートの書き方を工夫する

なお,実際に書くときにシャープペンは黒一色なので,見た目に単調で立体的な見た目には仕上がらないかと思いきや,大事な語句には下線を引いたり四角で囲む工夫ができるでしょう。

また,書き出しの位置をずらして書いてみたり,箇条書きにしてみるだけでも変化が出せます↓

思考を整理するためにブレインストーミングを行ってみるのもありですし,いずれにせよ,勉強の効果を高めるためには,ノート術も身に付ける必要があるということをお忘れなく。

まとめ

以上,シャープペンシルの選び方のポイントについて,握りやすさや形状を中心に,芯の種類や意外な使い方についてもまとめてきました。

これまで特にこだわりがなかった方も,シャープペンシルの持つ特徴に注目することで,用途別に複数本を用意することの重要性に気づかされたのではないでしょうか。

比較的万能に使えるものを1つ持っておくだけでも多くの場面に対応できますが,尖った性能のものを複数本持って使い分けることができると,よりシャープペンシルを上手に使いこなせていることになります。

少なくとも,今自分が使っているシャープペンシルはどのようなタイプに分類でき,自分が使いたい場面に適したものであるかどうかについては,ここで一度考えてみるようにしてください。

こうしたこだわりは,広義の意味で立派な勉強法の1つです。

ロールプレイングゲームにおける武器の種類ではないですが,シャープペンシルを良いものに交換したおかげで成績が上がることも十分に考えられます。

みなさまが長く愛用されるであろう一本に出会えることを祈って,終わりといたしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。