親の年収は子どもの学力と比例しています。

後でいくつかの表やグラフが出てきますが,かなり厳密な直線になっていることに気づくはずです。

そして,子の学力は自分自身の学歴を決めては生涯賃金に影響してしまうわけですが,年収が低い家庭に生まれた子どもであっても,親をはるかに超える学力を手にする場合がないわけでもありません。

ここでは,小・中学生の保護者に文部科学省が実施した調査結果から,どういった行動をとれば経済的に不利な状況をはねのけられるのか,そしてそれを可能にしたのは一体何なのかについて,示唆されている要因をまとめてみたいと思います。

もちろん,「学力が高ければ人として優れている」などと言うつもりは毛頭ありませんが,学力が高くて困ることもないと思うので,選択肢の1つとして知っておいてみてはいかがでしょう。

親の年収と学力の関係

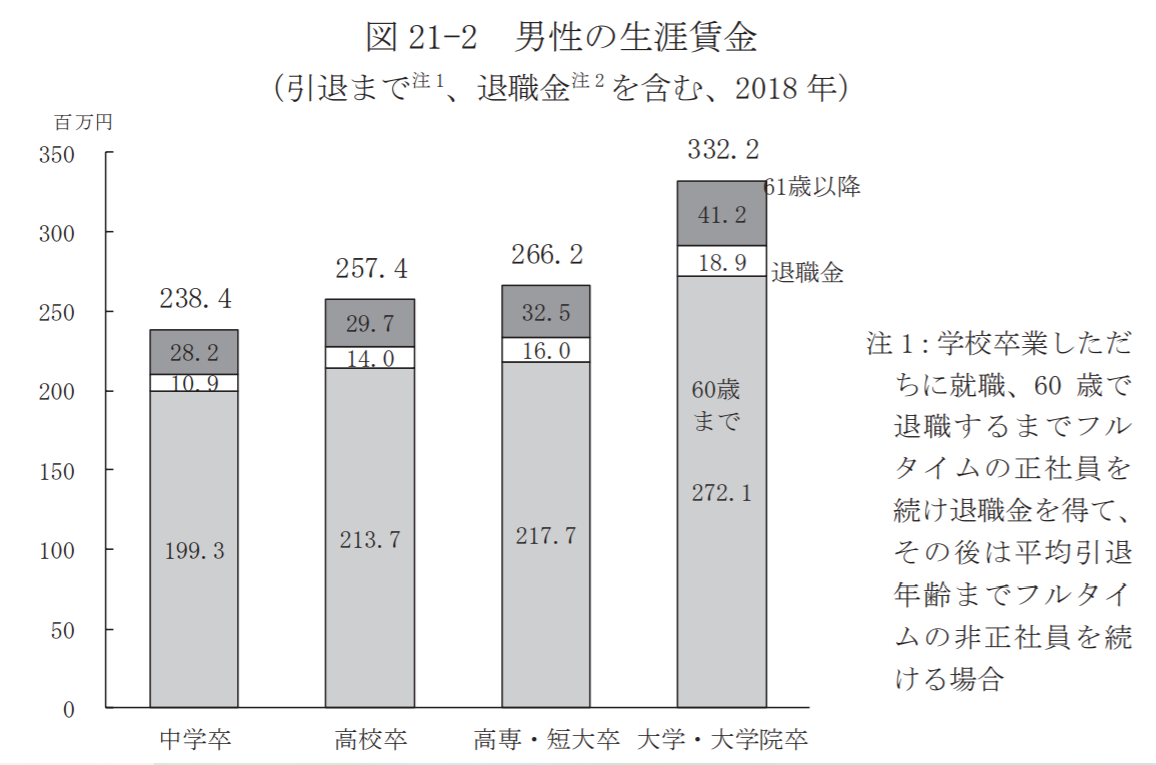

学歴と生涯賃金の関係ですが,平均を計算すれば中卒よりも高卒,高卒よりも専門や短大卒,そして大学卒の方が高くなることが一般的に知られています。

例えば,以下のグラフは男性の生涯賃金と学歴の関係を示したグラフですが,

- 中卒:2億3,840万円

- 高卒:2億5,740万円

- 高専・短大卒:2億6,620万円

- 大学・院卒:3億3,220万円

というのが平均値のようです(引用:ユースフル労働統計2020)。

よく,「家にお金がないから…」という後ろ向きな理由で進学を諦める生徒がいますが,その子がもし大学まで進んで順調に育つのであれば,卒業までにかかった学費以上の給料を手にする可能性が高いわけで,決断はそう簡単にできるものではありません。

上の数値によれば,特に大学に入ると入らないとでは収入が7,500万円ほど変わってくることになるわけですし,さらに言えば,偏差値が高い大学に入る方が年収もより高くなることも真実でしょう。

例えば,以下は出身大学別の年収ランキングですが,上位に来ている学校のほとんどは難関校でした↓↓

こちらは働きがい研究所の調査結果になりますが,トップ5に来るような学歴を持つ親の場合だと,「子どもが小・中学生になるときの親1人の年収が1,000万円近くあるのが普通」だということになります。

詳細までみれば,予備校が発表する偏差値に沿った結果とは差異がありますし,同じ大学であっても学部間の差もあるのでしょうが,細かいところはさておき,少なくともトップ20に名前を知らない大学はありません。

さて,ここからは文科省が2017年に公立の小・中学生を対象に調査した結果をみていきますが,親の年収額によって,子どもを4つの層に分けて結果を分析したようです↓↓

- Lowest SES:380.6万円(354.5万円)

- Lower middle:533.6万円(532.5万円)

- Upper middle:675.2万円(682.8万円)

- Highest:972.3万円(939.6万円)

このそれぞれに同じ人数が含まれると考えてください(数字は小学生のものと,カッコ内は中学生のものです)。

額の幅が一定でないのは人数を中心に分けたからですが,今回は一番上の「Lowest SES」に位置する家庭で育つ子どもの学力を中心に考えていきます。

なお,「SES」というのは社会経済的背景(Socio-economic status)の略であり,厳密には収入以外に,学歴や職業を考慮するものです。

実際,上の調査でも,小学6年生でLowest SESに属する家庭は年収が380万円程度であること以外に,父親や母親の学歴が12年弱(高卒以下)であるような場合も含まれているわけですが,ここでは話を簡単にするため,収入だけに言及しています。

詳しく知りたい方は,文科省が実施した調査結果を参照してください↓↓

さて,上記資料においても,親の年収と子の学力の関係をまとめた表が確認でき,おおむねきれいに年収と学力が関係していることがわかります(数値が高い方が良い成績となります)↓↓

もちろん,年収が高い親にはそれなりの生活習慣(例えば家の本の数が多いとか,職業柄,話題が社会的なものであったり,子どもに多くの経験を積ませているなど)があるわけで,貧しい家庭が突然宝くじを当てて高所得者になったとしても,瞬間的にその子の学力が変わるわけではありません。

ですが,長期にわたって金銭的余裕があるというのは,子どもの受験勉強を有利なものにするのは確かです。

私も塾で,親が1,500万円以上を稼ぐ私立校の生徒を小学生のうちから任されることもありますが,定期的に塾に通い続けては,一般的なカリキュラムよりもはるかに早いペースで学ぶことになるので,全国模試では高い偏差値が簡単に出ます。

高3にもなると多少才能の限界を感じることもあるのですが,そこは優秀なスタッフが関わりますから,少なくともそんじょそこらのパッとでに負けることはありません。

ほぼ例外なく,どこかしら名のある大学に入ります。

もちろん本人の努力もあるのは認めますが,多くのお金を塾などの教育に回せることが有利なことに疑いはなく,そういった家庭で育った子は,まさに文字通り「恵まれている」のでしょう。

それに対し,上の表をみると,公立で年収が300万円以下の家庭で学ぶ生徒は12%前後いるわけですが,その中でも優秀な成績を修める子とそうでない子がいるわけです。

次章からは,親の年収が低い層に属しながらも,高い学力を修める子を輩出するのに影響する要因について考えてみることにしましょう。

非認知スキルと学力

経済的な状況と全く関係ない能力として「非認知スキル」というものが知られており,親の年収ほどではありませんが,学力に良い影響を及ぼします。

具体的にどういうものかと言えば,以下のような設問にあてはまる能力のことです↓↓

成功体験があったり,失敗を恐れず挑戦できる力,さらには自己肯定感の高さや,自分から話をしたり相手の話を聞いたりできるコミュニケーション能力の他,リーダーシップが発揮できる能力などがこれにあたるでしょうか(学校の勉強ができるなどは「認知スキル」と呼ばれます)。

そして,非認知スキルで特筆すべきところは親の年収に関係なく獲得できるところであり,非認知スキルの高さと年収の高さに相関は認められません。

ゆえに,年収が低い家庭ほど上記能力の獲得を積極的に狙っていくべきでしょう。

とはいえ,こういった能力のうちのいくつかは小学生になる前の段階ですでに形成されてしまっていると考えられている上,何をすればどんな非認知スキルが獲得できるかについては詳しくわかっていないところが多いです。

自己肯定感の高め方については以前の記事で扱いましたが,先に挙げたような設問に自信を持って「はい!」と答えられるような子どもをどう育てるかは,各家庭の腕の見せどころだと考えて取り組んでみてください↓↓

年収が低い家庭の子育て

年収が300万円未満にもかかわらず,学力が高い子どもが育っている家庭で顕著なこととして「親の働きかけ」がいくつか要因として挙げられていました。

具体的には以下のものが効果的だと考えられているようです↓↓

- 子どもを決まった時刻に起こすようにする

- 朝食を毎日食べさせている

- テレビやゲーム,スマホを使う時間を決めている

- 本や新聞を読むよう勧めている

- 読んだ本の感想を子どもと話し合う

- 絵本を読み聞かせた経験がある

- 何のために勉強するかを子どもと話し合っている

- 計画的に勉強するよう促している

- 外国語や外国の文化に触れるように意識している

これに関連して,美術館や劇場,博物館や科学館,図書館を積極的に利用するようにしてください。

学力の低い層の場合,子どもとそういった施設に行ったことがない家庭が顕著です。

以下のグラフの青い棒は「家庭年収が低いながらも学力が高い小学生」の割合を示しており,学力の低い灰色の層よりも図書館の利用頻度が高いことがわかります(他の施設や中学生においても同等の結果が出ています)↓↓

特に図書館は近所にあっては無料で利用できる施設であり,学力に大きく影響を与える書物が手に入る場所であることからも,経済的格差に悩む家庭においては救世主となる存在です。

にもかかわらず,恵まれた家庭の方が利用頻度が高いのは,時間に余裕があるからでしょうか。

いずれにせよ,早いうちから先を見据えて習慣化しておく必要があります。

加えて,子どもだけに意識改革を施すだけでなく,親自身も以下のような習慣を持っていることが大切です↓↓

- 学校行事やPTA,ボランティアに参加する

- 地域活動や行事に子どもと一緒に参加する

- 本や新聞で政治経済や社会問題の知見を得る

- 地域や社会で起こっている問題や出来事に関心を持つ

- 子どもが大学に行くことを期待する

- 習い事をさせる

なお,ネット記事やテレビだけで満足しないところもポイントで,活字に触れることで読む力が育つのでしょう。

年収が300万円未満にもかかわらず,家にある本が100冊以上ある家庭が20%以上あることから,親は使える小遣いに制限がある中でも活字に触れようとしている態度が伺えます(子どもの持つ本も多い)。

以下の記事も参考にしてみてください↓↓

学力が高い子どもの特徴

年収が低い家庭ながら上手く育った子には,いくつかの特徴が見られます。

先に述べたような非認知スキルが高いことももちろんその1つです。

それ以外にも,親とのコミュニケーションにおいては,子どもの方から自発的に,勉強や成績のことであったり社会のニュースや将来のことについて話をしてくるようになります。

これは,子どもが普段からそういった意識を持っていることの表れでしょう。

加えて,放課後や休日の過ごし方にも変化が生じます。

先の調査によれば,周りの子と比べて勉強や読書をして過ごす時間が多くなるとのことです。

1日の時間は有限であるため,相対的にテレビやスマホをいじる時間は減ることになります。

とはいえ,塾などに行けない家庭も多く,知的好奇心を探求する場はTVやネット上になるため,まったく触れさせないのが正解とはなりません。

家庭なりのルールを決めて,適度に付き合うことが大切だということでしょう。

また,友達と遊ぶにしても午前中は避け(読書や勉強などにあて),その日の午後からにするなどと工夫している他,部活動に参加する割合も増えるようです。

最後に勉強に関してですが,授業の復習を重視するのがLowest SESに属する優秀な子どもの特徴だとされます。

塾に通うことができればそこでどんどん先のことを予習させられては,参考書や問題集も適切なものを講師に選んでもらえるのでしょうが,そうでない以上,今手にしている教科書やワークを完璧に習得することが近道なのでしょう。

教育格差を埋める取り組みについては,スタディサプリなどのオンライン教育サービスも力を入れています。

長期休暇などに短期集中して取り組んでみてください↓↓

まとめ

以上,親の年収が低い家庭に生まれながらも,その壁を打ち破っては高い学力を発揮する子どもを育てる方法についてまとめてきました。

もちろん,年収の額に関係なく,子どもの教育に無関心な家庭はほとんどないでしょう。

早寝や早起きを心がけさせてはコミュニケーションを取るようにするというのはどんな家庭でも見られることです。

ですが,子どもの方から親に話をしてくるところであったり,親自身が活字文化を欲し,社会問題に意識を持っている必要があるところなどは,意外と盲点だったのではないでしょうか。

もちろん,学校には様々な経済的背景をもった家庭が入り混じっているので,恵まれた家庭で育つ子どもと勝負することもあり,金銭的な余裕に任せた高品質なサポートを受けた相手が有利なのは変わることのない事実です。

しかし,もし親の年収が低い中で良い大学に入ることが出来るようであれば,その子はそのような逆境を乗り越えた将来有望な生徒として高く評価されます。

その1つの例が各種奨学金制度であり,高い年収の家庭の子であれば学力が高くとも利用できない制度であったりするわけです。

よほどの理由がない限り,勉強をしないという選択肢はあり得ません。

スポーツ選手になるにも,引退後のライフプランや効率良いトレーニングのための管理などで学力が必要になります。

非認知スキルや図書館など,今回の記事をヒントに学力を高める工夫をしてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。