私の親世代ですと,受験英語は森一郎の参考書で学ぶのが定番だったようですが,さらに前の世代(大正生まれ)ともなると小野圭次郎(通称小野圭)の著書くらいしか英語を学ぶ参考書はなかったと聞いています。

長男から次男,三男にいたるまで同じ著作で学ぶ姿は,現代とは全く違う時代背景と相まって大変趣深いものです。

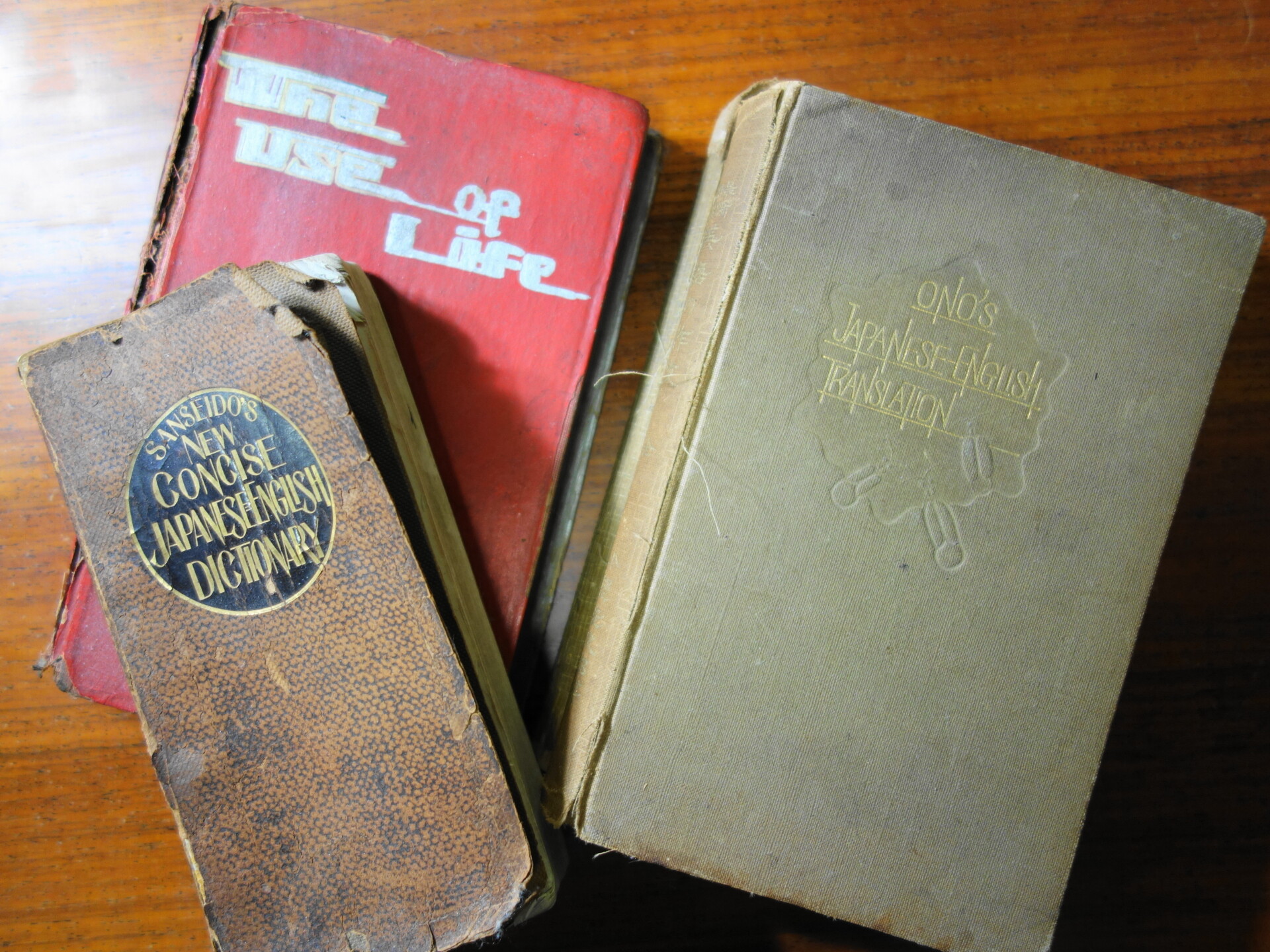

そして,我が家には今から100年ほど前に購入した小野圭の参考書が数冊残っているわけですが,旧字体による教えは現代では見られない独特の響きを持って読者に語り掛けてくれます↓↓

私は普段,こういった古き書物に残されているセリフを参考に,受験前の生徒の声掛けに利用させてもらっているのですが,このたび当サイトでも紹介してみることにしました。

受験生のみなさんは,本記事に書かれているような強い気持ちを持って本番に挑むようにしてください。

もちろん,そうでない普段の定期テストでも同じような態度で臨むことで,今後のあらゆるテストにおいて臆することがなくなると思います。

英語の学び方

それではまず,普段おける英語の学び方についてまとめてみますが,みなさんは「真面目」という言葉を聞いてどのような印象を持つでしょうか。

ここですぐにマイナスのイメージを浮かべてしまう人は,おそらく勉強ができないグループに属していると予想されます。

周りからからかわれても,「真面目で何が悪い!」などと素直に言い返せるような生き方をしてほしいわけで,そもそも学校で普段のうちから勉強しておけば,さほど受験勉強を行わずとも合格できてしまうわけです。

試験合格の秘訣は徹底せる準備にある,而して徹底せる準備は結局勉强の二字に歸着するのである。

今必死になって勉強している生徒も実のところ,これまでサボってきたツケを払わされているに過ぎないことがあります。

とはいえ,高3秋から行う実践練習(時間を測ってその中で最高のパフォーマンスを発揮するような練習)に限っては,学校の勉強をしているだけではカバーできないので,それ用の勉強が必要になることにも留意してください。

英語学習で特に大切だとされることは,ずばり「反復,単語,暗唱」です。

加えて,毎日5分でも音読とリスニングを行うことが推奨されていることについては現代とあまり変わりません。

精読と多読については,理想は両方とされていますが,時間がないときは精読のみに費やすべきであり,逆に余裕がある人は自分のレベルと同じくらいの本を速く沢山読むようにすることが推奨されます。

英文解釈(文構造の理解)と文法の両方とも,しっかり知識を身に付けておきましょう(とはいえ,参考書は一科目一冊で十分で,徒に多くをかじり散らすのは良くないとされます)。

順序としては中学生だと文法の学習がまず先で,後から英文を読む練習を積むのがセオリーです。

なお,今後はマーク式だけでなく記述式の問題がますます増えてくることと思われるので,自然な日本語を書ける能力も必要ですから,漢字が書けるのはもちろん,作文能力を高めておいてください(練習頻度は週に2回)。

平静の精神鍛鍊が大切である。得意も平然失意も泰然たる膽力を養って置かねばならぬ。受驗に際しては度胸の据つて居ると否とは成功に大關係がある。

そして,受験の成功には度胸が関係している指摘は盲点でした。

確かに,運動部の生徒が受験に強いのは,体力がある他,試合で精神鍛錬をしてきた結果でしょう。

授業であろうと自習している時も,彼らは心を引き締めて一心不乱に頑張ることに長けています。

試験での心構え

試験前の2~3日はあまり勉強せずに脳を休め,特に前日は早く眠ることが大切です。

定期テストであっても徹夜することのないように注意しましょう。

筆記具の用意は前日のうちにしておきますが,普段使用しているものを数本用意し,芯の硬さとしてはHBが一般的ですが,2Bのように柔らかい方が長時間の筆記には有効です。

受験会場には早めに行って着席し,心を落ち着かせておくことが良い結果に繋がります。

心臓の音が聞こえるくらい緊張したときは深呼吸しましょう。

なお,試験場は学力以外に人物をも試験する場所であることを忘れてはいけません。

試驗は何か恐ろしきものの如く思って怯氣を起こしてはならぬ。

雰囲気に飲まれて委縮してしまってはいけないということですね。

加えて,大胆かつ最新の注意を払いながら解くことを肝に銘じてください。

学力と同じくらい,心構えが結果に影響します。

早く解き終えた場合であってもすぐに退場したり机に突っ伏して眠るようなことをせず,若さを発揮して,終了時刻までは何度も答案を見直すようにしましょう。

その他に書かれていたこととしては,時計を何度も見ないことと,訂正などの指示を見落とさないように注意することです。

いよいよ問題用紙が配られても決して慌てることのないようにしてください。

先づニ三分閒は名目して膽玉を据え心臟の鎭まつた後靜かに讀み始めよ。膽が据らず恐怖して居ては自分の有する實力の半分も發揮することが出來ない。

この言葉はかなり心に響きました。

程度にも依りますので,決まって最初の数分を瞑想するわけにはいきませんが,心があまりに乱れてしまった際には数分をかけてでも心を落ち着ける価値があるということです。

全体を通覧してどんな問題かを確認し,次に丁寧に読んで解答を考え,最後に自分にとって一番解きやすい順番はどうなのかを考えます。

深く考えず,ただすらすらと解答欄を埋めて安心しても,その結果は思ったほど良くないということは覚えておきましょう。

逆に頭が良い生徒の陥りやすい過ちとして,早合点して問題の意味を取り違えたり,細かいところに時間を使いすぎて大切なところまで解き終わらないことが多いようです。

大体で構わないので,どのような時間配分でもって問題を解くかは決めておくと良いでしょう。

ただし,解き始めたからにはできるだけその問題を最後まで片付けてから次の問題に移るようにしてください。

もちろん,簡単そうな問題から解き始めることは言うまでもありませんし,答えはすべて埋めるようにし,問題によって雑に解いたり丁寧に解いたりしてはいけません。

合格試驗でなくて競爭試驗であるから,問題の難易に依て落膽したり,やけを起したり又は安心したりする譯には行かぬ。

「敵がスライムでも全力で倒しに行け!」などと指導していますが,簡単な問題の時ほど注意が必要です。

小学生が高校生にテストで勝とうと思ったら,簡単な問題で勝負するのが最善だということを忘れてはいけません。

実は自分が思っているほど簡単ではないこともありますが,いずれにせよ,自分の最善を尽くすことだけを考え,「他人より一点でも多く取って競争に勝利するんだ!」という強い気持ちで挑んでください。

逆に問題が難しいと人はガッカリしがちですが,自分にとって難しい問題は他人にとっても同じように難しいわけです。

特に記述式問題では,できないところを誤魔化して書くようなことのないようにしてください。

そのようなことをすると自分の品性までをも見抜かれてしまい,結果的に自分の損につながる結果しか生まれません。

試験最終日の最後の一分まで全力を傾けて解きましょう!

巧みである必要はありませんが,字は丁寧に大きな字で真面目に書き,簡単明瞭な答えを書くためには最良と思うものを1つ書けば十分です。

何より,採点者が不快な気持ちにならないように整頓した書き方を心がけましょう。

試驗が思ふ樣に行かなかつたとて,決して悲觀してはならぬ。どこまでも落ち着いて居るべきである。

一喜一憂する危険性をこの言葉は表しているのでしょう。

合格したからと有頂天となって羽目を外した結果,病気になってしまったり,入学後に退学になる人もいるくらいです。

残念ながら不合格の不幸に陥ったときであっても,2倍の勇気を奮って再度突撃をなす準備に取り掛かるべきです。

不撓不屈の精神でいれば,必ず何らかの結果が得られますから。

英文解釈の学び方

ここからは問題のタイプ別の学び方についてまとめていきましょう!

まずは英文解釈からです。

基本方針としては,教科書の予習に注力してください。

「1時間の予習は2時間の復習に相当」します。

教科書(特に3年でやるもの)は何度も精読し,よく目にする普通レベルの語句を確実に自分のものにしておくことが大切です。

徒に六かしい語句の記憶や解釋のみ努力して,普通の語句を輕視してはならぬ。どこの入學試驗に出る單語でも熟語でも普通一般のものが大部分を占めて居るのである。

毎日2~30分は音読しろとのことですが,確かに英作文や会話にも有用ですし,語学の勉強は音読に限ります。

英文は全体をみるようにして,前後の関係を考え,常識に訴えては道理に合うように意味を取る習慣を身に付けましょう。

国語もそうですが,論理的に破綻している文章は出ません。

英文を訳して日本文に書き表す練習が思いのほか重要で,口で訳すのは簡単でも,文にして書いてみると非常に難しいことに気づくことが多々あります。

大意を掴むために,文をそのままの順で直読直解しながら読めるようになることも必要で,会話やリスニングの勉強,そして単語の暗記も普段から行ってください。

英語雑誌や英字新聞も最新の英語に触れられるので,差をつけたい方は是非。

これは精読するのではなく,多読目的で行います。

辞書を引き,余裕があれば英英辞典も視野に入れてください。

小さな工夫としては,重要な英文に下線を引き,復習時に役立てるようにしましょう。

構文,特に語句の修飾や省略が複雑なものほど和訳として問われることになるので,普段から意識的に覚えてください。

ノートはきれいに整頓して書き,予習段階においては余白を取っておきましょう。

英作文の学び方

直前になって焦って,詰め込んだ知識は根本的な実力にはなりません。

最初に述べた通り,教科書を真面目に普段から勉強することが重要で,練習問題を他人任せにせず,自らの手で行ってきたかどうかが問われます。

和文英訳の手順は以下の順番でやるようにしてください↓↓

- 主語や句を見つける

- 馴染みのある単語や句を選択する

- 原文と同じ意味でなるべく簡単な文を作る

- 構文と語句の配列を考える

- 文法ミスがないか確認する

- コンマやピリオドを忘れない

- 大文字やスペルミスにも注意する

- 最後に読んで,口調を考慮する

より具体的に述べると,butやandで長い文を続けるのではなく,短くかつ誤りのない文をいくつも並べた方が良いです。

文法の知識が最も問われるのが英作文なので,主述の関係や単複,助動詞や動詞の活用(特に不規則動詞),自動詞・他動詞,前置詞,冠詞,関係代名詞の他,時制の一致にはくれぐれも用心しましょう。

基本となる例文の暗唱も必要です。

単語力の不足が英作文ができない理由であることも多いため,正確に理解した単語の数を増やし,時事に関する単語も一通り覚えておきましょう(この場合は英語雑誌を定期購読するのがベスト)。

和文英訳は解けば解くほどできるようになるので,1日何個と決めて1ヶ月やってみただけでも見違えるほどに上達します。

実際の入試問題を解いた際には,できれば教師に直してもらってください。

平易な文章で文法上の誤りのない樣に,自力で工夫する閒に進步して眞の實力がつくのである。

和訳と英文を比較することで英語特有の癖が見えてくるはずなので,それを真似るようにしてください。

より詳しい解き方については以下の記事に書きました↓↓

英文法の学び方

近年文法の問題を出さない學校が多くなつたからとて,平素文法の硏究練習を輕んじて怠つてはならぬ。

英文和訳であろうと和文英訳であろうと,基礎的な文法知識がなければ必ず間違えてしまうものです。

文法は文法として覚えているだけでは役に立たず,実際に英作文や和訳問題に活用してこそ初めて価値が生まれるもので,応用力を身に付けるよう努力しましょう。

極めて普通のことを正確に覚えておくべきであり,例えば,主語と述語の数の一致,動詞の時制,受け身の作り方,助動詞と本動詞の続け方,不規則動詞の変化,形容詞の作り方,関係代名詞の用法,前置詞の用法,冠詞,スペリングには特に注意したいものです(おまけで仮定法,不定詞や分詞も)。

なお,問題が簡単なときにも見落としというものが起こり得るので注意してください。

文法上の議論や理屈は學生にあまり必要がない,實際に應用すると云ふ事に重きを置いて硏究すべきである。

小野氏の主張として,文法は練習問題を解くに限るということですね。

リスニングの学び方

リスニングの学び方ですが,毎日2~30分の音読時間を設けることが最優先事項です。

音読は自分の耳に英語の音を聞き分ける力を授けられる,大変効力があるトレーニングと言われます。

仲間と一緒になってディクテーションやリスニングの練習をし,試験の2~3ヶ月前は特に頻繁に行うと良いとのことです。

授業で英語を聞く時は集中し,lとr,sとth,bとv,その他,/a:/と/er/のような似た音も聞き分けるように努力すること。

同様に,Iとeye,seeとseaとshe,catとcutのような同オンまたは類似の音にも注意します。

これらについては,発音記号についての記事も参照してください↓↓

綴りが難しい単語は何度も書いて,手が覚えるまで行います。

要するに書取には耳の力,文法の力,解釋の力,字を書く力の四つを養ふことが必要である。

今でもディクテーションは非常に得られることの多いトレーニング方法です。

以下の方法で,是非やってみてください↓↓

スピーキングの学び方

スピーキングでは,耳と口の練習が多いほど上達度合いも高まります。

この両者を練習する機会を多く設けることを心がけてください。

會話熟達に最も大切なる要素は大膽であると云ふことである。過失を恐れず英語でどしどし話すことである,西洋人に對して話す場合は殊に然り。

今ではオンライン英会話も利用できますし,失敗を恐れず英語でどんどん話しましょう!

基本となる対話は参考書の中にあるものを朗読して暗唱しますが,友達とロールプレイをしたり,片方が話した内容に対して,どんな意味だったのかを述べることも有効だとされます。

こちらも毎日2~30分朗読する時間を設けたいものです。

なお,スピーキング特有の問題として,話す相手の挙動や気分にも注意しなければなりません。

英米人や英語をうまく話す人を周りで見つけたら,彼らの具合や調子を真似ることが大切です。

まとめ

以上,100年以上も前に書かれた英語の参考書から,現代にも役立つ内容を中心に紹介してきましたが,実際,書かれている内容は100年前も今もそれほどには変わらないように思います。

古き伝統を「悪」と見なすか「王道」とみるかは人それぞれですが,私は後者の立場です。

少なくとも,すべてが間違っていることはないですし,特に精神の持ちように関しては現代のそれとは明らかに違う力強さを感じます。

栞一つ取ってみても,色々なことわざが書かれているわけで,私は本を開くたびにそれが目に入って大変励まされました↓↓

- Industry is the parent of success.(勤勉は成功の母)

- Idleness is the root of all failure.(怠惰はすべての失敗の根元)

- Rome was not built a day.(大事は一朝一夕に成るものではない)

- Slow and steady wins the race.(孜々として勤むるものは競爭に勝つ)

上で述べた内容のうち,英文解釈や英作文といった個別の対策はともかく,試験における心構えは特に役立つと感じたのではないでしょうか。

みなさんが試験場で不安に陥らずに,実力が発揮できることを祈っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。