当記事では「高校3年生が大学受験をするまでの年間スケジュール」をまとめています。

具体的には総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜の3つを基本に,どのくらいの時期から出願や試験が開始になるかをみていくことにしましょう!

また,それぞれの入試方法についても解説していますので,高校生の方は是非参考にしてください。

大学受験のスケジュール

資格の取得や内申点など,調査書内容を上げるための活動は高校3年生になる前から行うことも考えられますが,一般選抜の動き出しだけに限ってみれば,夏が終わってからが本番です。

以下に【令和6年度(2023年4月~2024年3月)】の日程を示したので確認してください↓

| 月 | 出来事 |

| 6 | 個別学力検査の実施科目や入試方法の発表 |

| 7 | |

| 8 | |

| 9 | 1日:総合型選抜の出願受付解禁 |

| 10 | |

| 11 | 1日:総合型選抜の合格発表・学校推薦型選抜の出願開始 |

| 12 | 1日:学校推薦型選抜の合格発表解禁 |

| 1 | 13~14日:共通テスト本試験 27~28日:共通テスト追試験 |

| 2 | 1日:私立大学個別入試開始 25日頃:国公立大学前期試験 |

| 3 | 8日頃:公立大学中期試験 12日頃:国公立大学後期試験 25日:入学試験の期限 31日:合格発表の期限 |

想像していた内容と相違なかったでしょうか。

試験科目や入試方法は6月中旬から7月末の間に発表となり,各大学の募集要項は12月15日までに発表されます。

総合型選抜や学校推薦型選抜において大学側が学力検査(口頭試問や実技などは除く)を課す場合,一般選抜と同じ,翌年の2月1日から3月25日の間に行われます。

学校推薦型で落選となった場合は一般選抜に移行するのが一般的ですが,前者の合否は共通テストの前日までかつ一般選抜の10日前までには発表されるので,結果を受けてからその後どうするか判断することが可能です。

なお,合格後に入学辞退をする場合は,年度末(3月31日)までに意思表示をすることで授業料や諸会費が返還されます。

それでは以下で,これら入試方法の日程以外の点について説明を加えていきましょう!

なお,まとめた内容の基となった要項については文科省のHPから閲覧することが可能です。

入試方法の基礎知識

個別学力検査だけで決まると思われがちな一般選抜ですが,国の実施要項によれば,調査書や小論文,エッセイ,面接,集団討論,プレゼンテーション,各種大会での表彰記録や探究活動の成果などから,多面的かつ総合的に評価・判定することになっています。

ゆえに,「学校の勉強は適当でいいや」などと蔑ろにせず,貴重な協働活動の場としたり,人間観察の場だと思ってできるだけ真剣に取り組むようにしてください。

実際,学力は以下の要素から構成されるというのが共通認識です↓

学力を構成する3要素

知識・技能=受験勉強で得られる純粋な知識

思考力・判断力・表現力=課題発見や解決に加えて,成果を発表する力

主体的かつ他者と協働する態度=小学校のお受験などでも問われます

なので,高校卒業ギリギリになってようやく詰め込み勉強をしたところで,せいぜい伸ばせるのは1番目だけだったりします。

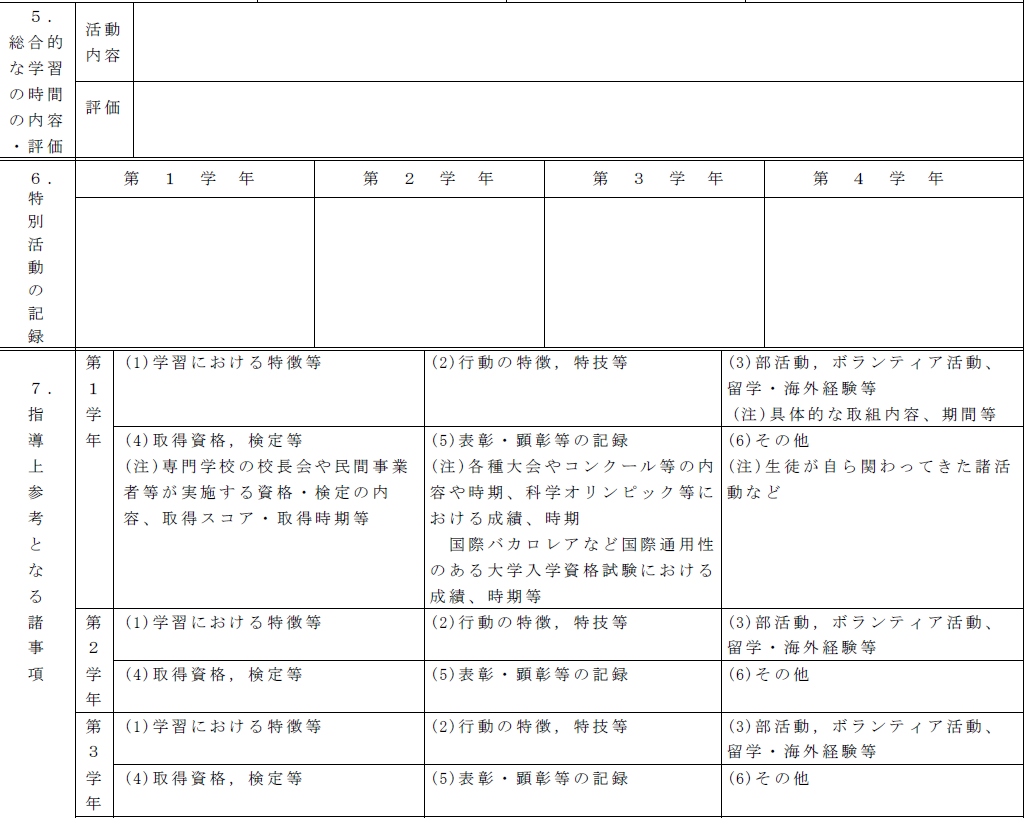

提出を求められる調査書にも高校1年生の時点から記載する欄が設けられているわけで,第3学年のときから頑張っても埋められないのは明らかです↓

逆にこれを分析して,ボランティアや留学経験,または特定の分野において秀でた能力があることを示すことができれば受験で多少有利に働くことも理解できるでしょう。

資格・検定試験としては英検やTOEFLの他,国際科学オリンピックや国際バカロレア(主体的に学び考える力の証明になる)の名前が実際に挙げられていました↓

-

-

2024年以降の英検は新方式かつ新形式!従来型との違いは

ここ最近で実用英語技能検定(英検)は2回ほど大きな変更を行っています。 1回目は2020年に行われた教育改革であり,英検が大学入試英語成績提供システムに組み込まれる案は見送られましたが,英検自体は改革に合わせるために同年 ...

続きを見る

-

-

大学入試に利用できるTOEFLテストの概要と対策

今回は,英語力を海外で証明する際に有力な「TOEFL iBT」の試験概要と対策方法についてまとめてみようと思います。 日本に限定せず英語圏の大学まで含めた入試で利用する予定がある方はもちろん,TOEFLのテスト形式や受験 ...

続きを見る

小論や面接,討論,実技などの試験では,採点官の間で評価や判定がぶれたりしないよう,マニュアルを整備することになっています。

入学定員に関してはそれを著しく超えて入学させないことが徹底されており,合格者の人数が少なくなりました。

そのせいで最近はMARCHや日東駒専といった名のある大学の偏差値が急激に上がって驚かされることも多いです。

ところで,その大学の募集要項に書かれているアドミッションポリシーを読んでおくことで,高校を卒業するまでに何をどの程度学んでおけばよいのかだったり,どのような基準や方法で評価・判定されるのかがわかります↓

こちらは慶應義塾大学のものですが,読むと目標がより明確になったように感じるのではないでしょうか。

受験までに余裕があり,志望校がすでに決まっているような方や面接試験に臨む方は絶対に目を通しておきましょう!

総合型選抜について

「総合型選抜」は,詳細な書類審査と丁寧な面接を組み合わせて,志願者の能力・適性や学習意欲や目的意識を総合的に評価・判定する入試方法です。

誰でも出願できる公募制なので,学校ではなく本人自らが記載する活動報告書や希望理由書,学習計画書などが積極的に活用されることになります。

「詳細な審査」と書かれているだけあって,活動報告書だけとってみても以下のような内容を十分に記載することが可能です↓

- 学内での活動内容(総合的な学習の時間や部活動,生徒活動などで取り組んだ課題研究)

- 学外のもの(ボランティアや大会・コンクール,留学・海外経験)

- 課題研究などに関する活動(課題テーマを選んだ理由や概要・成果)

- 資格検定などに関する活動

高度な専門知識が必要になる職業分野に関わる大学は意欲や適性の方を特に重視するところがやや異なりますが,提出することになる用紙は以下のようなものになります↓

これらは入社試験でも役立つことになるため,最初から「自分には関係ないことだ」などと相手にしないことのないようにしてください。

なお,大学側としては本人からの報告だけでなく,客観的に本人の実力を測らなければならないため,別の何らかの試験(面接や小論文)が課されたり,共通テストの成績を提出させられたりすることも覚えておきましょう。

例えば,千葉大学の教育学部では共通テストがほぼ全てのコースで必須とされていました↓

似たシステムを採用する大学を受ける場合,最初に合格内定者となるところが最難関で,あとは共通テストで足切り点を取らなければ無事に合格となります。

なお,私立大学ではいまや半数以上が総合型選抜や学校推薦型選抜を利用しているという事実と,先述した入社試験のことも踏まえて,積極的に利用するようにしてください↓

-

-

学校推薦型選抜と総合型選抜とは?生まれた経緯と変更点

2020年に世の中を騒がせた入試改革ですが,センター試験が共通テストに変わっただけでなく,各大学が実施する個別入試も改革されたことについても知っておく必要があります。 実際は「個別入学者選抜改革」と呼ばれていたのですが, ...

続きを見る

学校推薦型選抜について

学校推薦型選抜はその名の通り,自分が通う高校の学校長の推薦に基づいて,調査書を主な資料とする入試方法です。

大学がこの制度を利用して募集をかける場合,人員は定員の5割を超えない範囲までとされ,結構な人数が受かるようにも思えるのですが,総合型選抜のときと同様,実力を証明する資格・検定試験の成績やテストが課されることになります。

とはいえ,評定と学習成績概評の高さが大きく物を言うことは昔から変わっていません↓

基本的にはこの数値が大きい人ほど良い大学を選べます。

ただし,現実は同級生との情報戦が繰り広げられることも多く,夏休みの前後で言っていることが違うなど,嫌な思いをする場面に出くわすこともあるかもしれません。

特に私立の中高一貫校で多いのですが,2人の生徒が同じ評定になったとき,学校側はどちらか1人を選ばなければならないわけです。

その際の判断基準に関してはブラックボックスになっていることも多く,個人的には一般選抜の方で受かりそうな生徒の方をあえて落としている気がしてなりません(高校側は2人の合格者を輩出する可能性が高くなる選択をするわけです)。

一般選抜より早く合格が決まるため,その後の高校生活は,大学入学までの学習計画や取り組み状況を高校を通じて大学に報告することに費やされます。

くれぐれも,一般選抜に向かって努力しているクラスメイトの横で旅行や免許合宿のパンフレットを広げて騒ぐことのないようにしてください。

逆に,残念ながら不合格になってしまった方も変に投げやりにならず,一般選抜の突破に全力を注ぐようにしましょう。

そちらで合格する方がむしろ自然のことです。

一般選抜について

一般選抜と言っても,合否を決める試験は2種類あり,それが共通テストと個別学力検査です。

両者がわざわざ分けられているわけですから,同じ内容が問われることはありません。

特に前者はどの大学を受けようとも誰もが同じ問題を解くことになるわけですから,どの科目をどんな配点で組み込むかというところ(いわゆる「評価方法」と「重みづけ」)に大学ごとの特色が表れてきます。

科目など詳しくは以下の記事を参照してください↓

-

-

大学入学共通テストとは?センター試験と何が違うの

大学入試センター試験に代わる新しいテストですが,2017年にはその正式名称が決定し,以降は「大学入学共通テスト」と呼ばれることとなりました。 その後,数回の試行調査が行われ,難易度以外は順調かと思われていましたが,201 ...

続きを見る

後者に関しては,今や大変多くの選抜方式があり,こちらもどの方式を選択するかで結果は大きく変わってきますから,うまく自分の強みが生きて弱みが表に出てこないような方式を選んで受けるようにしましょう。

以下は以前に行われた明治大学の選抜方式の一部ですが,同じ学部であってもどの科目を使うかであったり,併願を踏まえた戦略を練る必要があります↓

また,先の千葉大の例のように,ある点数以上を取ればそれ以上の点差は不問とする「足切り形式」の入試方法も増えてきました。

なお,コロナ禍においては一般選抜に必要な科目数や出題範囲を減らすなどの工夫がみられましたが,高3生が特に気にしておくべきことは,個別学力検査を実施せず,共通テストの試験と推薦書をもとに一般選抜を行った横国大のようなケースでしょう↓

もちろん,再びコロナのような大惨事に見舞われることを考えたくはないですが,これからの時代は,たとえ私大が本命であっても共通テストの受験が必須のように思われます。

「無駄な科目を勉強する時間はない」などと聞く耳を持たない態度を取るのはやめて,純粋に合格するチャンスが増えることを前向きに捉えるようにしましょう。

なお,各大学は個別学力検査の問題や解答を公表し,成績や入試データの開示も可能な限り行わなければなりません。

そういった情報を分析して,自分の将来のかじ取りができる能力と言うのが,ある意味,令和時代の受験に勝利するために求められています。

まとめ

以上,大学受験のスケジュールと各選抜試験についてまとめてきました。

専門学科・総合学科卒業生選抜や帰国生徒選抜に社会人選抜など,今回紹介しなかった方式も存在する現代の大学入試ですが,最初から一般選抜だけに絞るのではなく,学校の勉強は普段からしっかり行い,総合型選抜や学校推薦型選抜も視野に入れるようにしてください。

一般選抜の形式は一昔前と比べると,圧倒的に多種多様化しました。

自分の実力について客観的に判断するのは難しくても,どのテストをどの方式で受けるのが最善の選択であるかを一番深刻に考えられるのは外ならぬ自分自身です。

自己分析の正確性と長期計画を立てて実行できるタイムマネジメント能力が求められるのが令和時代の大学入試なのかもしれません。

今できる最善を考えながら,是非頑張ってください!