今回ですが,世界に通用する人材を高校生のうちから育成する目的で設定された「スーパーグローバルハイスクール(SGH)」のカリキュラムを参考に,国際舞台で活躍できるリーダーが備えるべき資質・能力について考えてみようと思います。

国際機関の職員であったりグローバル企業の経営者を目指す高校生や,政治家や起業家のような人の上に立つ人材を育てるためには,どのような教育が必要なのでしょうか。

スーパーグローバルハイスクールについて

やや前のことになりますが,2017年10月,文部科学省のホームページで,平成27年度に指定されたスーパーグローバルハイスクールの中間評価報告がなされました。

全国56校の指定校の中から,「貴校は優れた取り組み状況にあり,研究開発のねらいの達成が見込まれ,さらなる発展が期待されるSGHである。」との最高評価を受けたのは以下の4校です↓↓

- 名古屋大学教育学部附属中学・高等学校

- 京都府立鳥羽高等学校

- 愛媛大学附属高等学校

- 関西創価高等学校

このうち,1つ目の名大附属という学校名になんとなく聞き覚えがあるのはなぜかと思ったのですが,そうでした。

将棋界の天才,藤井聡太さんが当時通っていた中学がここだったわけです。

名大附属は中高一貫校であり,藤井聡太さんは自動的にこの高校に進みましたが,それは2018年4月のことでした。

TV番組でこの中学校の様子が映ったときは,しっかりと管理が行き届いている感じを受けたのですが,それはカメラが入ったからでなく,学校全体がそもそもそういう雰囲気だったからなのですね。

塾で東京の学芸大附属の生徒を教えたこともありますが,「附属」と付く学校では,教育の随所に最新の理論や研究結果の実践を見て取ることができます。

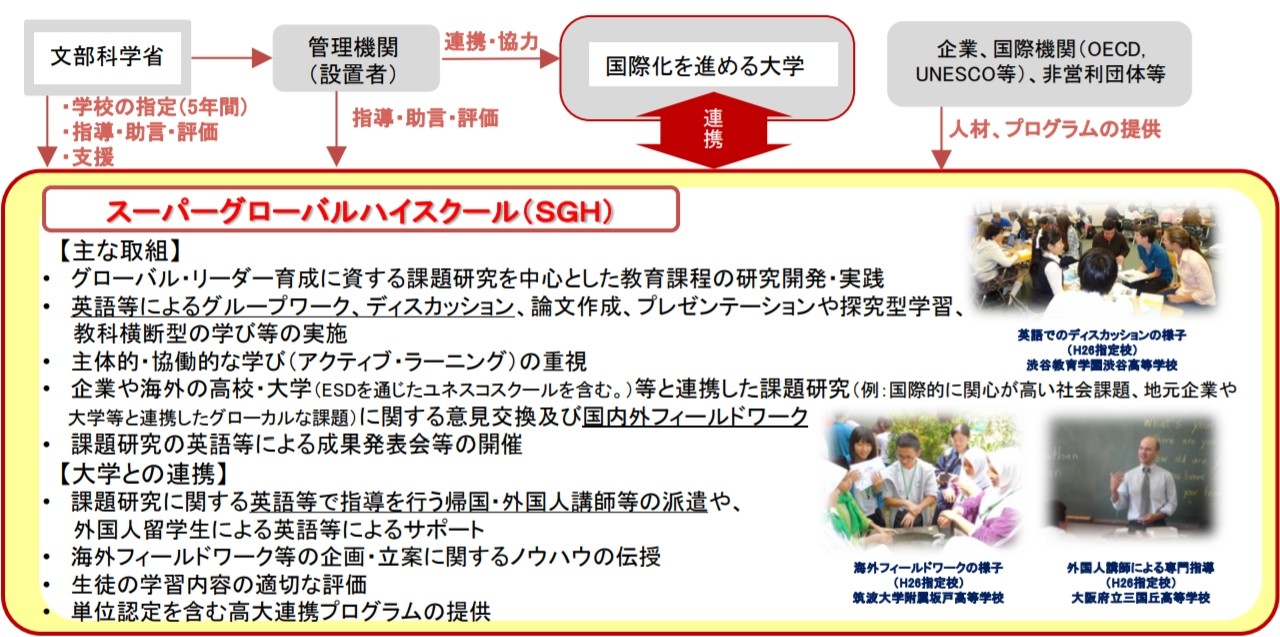

ここで,SGHとは何かについて今一度確認してみたいと思いますが,簡単に言えば「グローバル・リーダーにふさわしい人材の育成に力を入れている高等学校等」のことです。

ここでいうグローバル・リーダーとは,これから全世界をまたにかけて活躍する人物のことで,先に挙げたような国際機関職員や起業家などが例として挙げられますが,世界的な社会問題への高い関心を持つことに加え,広い分野における教養を身に付けている必要があります。

知識や技能に加え,今後重視されるのは「論理的な思考力,判断力,表現力」といった資質・能力です。

こういった力は,当時の教育においてあまり実践されてこなかったものでしたが,これに「主体性を持って多様な人々と協働する力」が加わって,これらを「グローバル・リーダーに求められる資質や能力」と呼んでいます。

そして,この資質や能力は,まさに2020年を中心に行われた一連の教育改革で望まれているものとまったく同じだったわけです。

つまり,SGHが始まった2014年からすでに改革に似たような試みが行われていたことになります。

なお,指定校は5年ごとに指定され,2021年までに3回ほど行われてきました↓↓

- 1回目:2014~2018年度

- 2回目:2015~2019年度

- 3回目:2016~2020年度

知識や技能以上の力

2020年まで行われていたセンター試験では,とにかく知識や技術を詰め込み,正しい1つの答えを導き出すことが勉強の中心でした。

周りで頭が良いと評判になる人は,高い記憶力や知識を持つ人であることが多かったように思います。

しかし,コンピューターが人間の脳の代わりを務めるようになり,知識はインターネット上に保存しておけばよくなりました。

そうなってくると,知識の量や正確さは,もはや誇る類のものではなくなります。

もちろん,思考する上で必要になってくる最低限の知識や技能はあるのは確かです。

ですが,さらにその先に位置する「十分な知識や技能を基盤として,答えが一つに定まらない問題に,自ら解を見出していく能力」が,今後はより求められるようになります↓↓

とはいえ,上で言う「最低限の知識と技能」も,かなりの水準まで要求されてしまうのが現実のようです。

アクティブラーニングで討論する際も,準備段階からかなりの予習を行っては基礎知識を身に付けなければなりません。

例えば,「日本の歴史・伝統・文化を踏まえて多文化共生社会を構築するグローバル・リーダーの育成」というのは千葉県立佐倉高等学校のプロジェクトですが,下線部についての深い知識がなければ,説得力のあるアイディアは生まれないのです。

従来の詰込み学習をしなくてよくなったわけではないのでご注意ください。

思考力,判断力,表現力

十分な知識と技能を生かすためには「思考力,判断力,表現力」が必要ですが,これらは探求型の学習活動で養うことができます。

仮説を立ててそれを検証する。

これは研究者の特権ではなく,日常生活でも実践する人はやっています。

そして,その対象を国際的な課題にまで広げたのがSGHでやっていることで,「ロジスティックス戦略を視野に入れた人材育成プログラムの研究開発をテーマにする青森高等学校では「課題設定のための研究会」が行われるなどしました。

実際の探求例については後でみることとし,ここでは記述式問題の意義について考えてみましょう。

入試問題では,マーク式に比べて記述・論述問題は敬遠されることが多かったのですが,それは,実際は有意義ということを誰もが知っているのにも関わらず「面倒くさいから」という理由によるものがほとんどのように思われます。

生徒側の視点だと,マーク式問題では,答えと照らし合わせてただ〇か×の2つのどちらなのか判断するだけでよく,面倒であっても自分の頭で新しいものを考え出すなどの必要性はありません。

また,記述式問題にすれば,採点する側も「採点官によって評価がバラバラであったり,採点に時間がかかる」といった問題を社会に指摘されるのが面倒くさいと感じてしまうはずです。

しかし「痛みなくして得るものがない。」と言われるように,面倒くさいことをしなければ,人はどんどん楽な方に楽な方にと流れていきます。

改革された入試に対して,特別な対策を部分的に施すことに留まらず,そもそもの高校や大学の授業の在り方自体を大きく変えていくことこそ,それに関わるあらゆる人の考え方を変えていくことにつながり,真の意味での高大接続改革がなされるのではないでしょうか。

そういった意味で,大学入学共通テストは先に述べたような面倒くささからの脱却を目指した試みですが,記述式問題については難航しています↓↓

主体性を持ち多様な人々と協働できる力

グローバル・リーダーに必要なものの最後は「主体性を持って,多様な人々と協働できる力」です。

各国の文化やものの考え方に対する理解はもちろん,コミュニケーション能力を磨くため,社会と積極的に関わり,他者に共感する機会を増やすことが大切になります。

もちろん読書をするだけでも新たな世界に触れることができますが,その場合,自分の考えを書いて発表したり,ディスカッションすることを忘れないようにしないといけません。

2020年の入試改革でも推薦やAO入試の割合が増えることが明言されていました。

つまり,生徒自身によるエッセイや,活動報告書,資格検定,集団討論やプレゼンの価値が増し,1点刻みの学力検査ではない,意欲・適正をみるための面接,小論文,調査書による評価(複合かつ多角的な入試)が今後一般的になってくるわけです↓↓

「あいつは推薦入試で自分の実力以上の学校に運良く合格した。」などという妬みの声を聞くことはありませんか。

これこそが大いなる誤解であり,むしろ推薦入試で結果を残せた人ほど,今後の社会で求められる人材だということなのです。

教え子(推薦で名門大学に合格した子)の中には,ミスコンでグランプリを取ったり,海外の共同研究に積極的に応募したり,国内でアイドルをしている子もいますが,その子たちの積極性だったりコミュニケーション能力やバイタリティには,会うたびに驚かされます。

話を戻しますが,多様な人々と協働する際に用いるツールはやはり英語です。

これを日本語で行ってしまうようだと,残念ながらグローバルではありません。

とりわけ,英語の4技能のうち,「読む」ことしかしていないと後で大きく後悔することになります。

実際,共通テストではリスニングの配点がリーディングと同じになりましたし,難易度もグッと上がりました。

SGHに指定された学校では,ほぼ例外なく,国際シンポジウムで発表したり,海外のフィールドワークに参加するなどしては,英語のコミュニケーション能力を大きく高めることに成功しています。

SGHの取り組み

以上述べた資質・能力を鍛えるために,SGHではどのような試みが行われているのでしょうか。

ここでは,藤井聡太さんの通う名大附属の授業を例として取り上げてみます。

最初に述べた2017年の中間報告において,この学校は,

- 北米やアジア圏の生徒と積極的に交流を計画・実施している

- モンゴルの学校とテレビ会議システムを利用して,教育環境をグローバル化している

2点が高く評価されました。

以下は,8月に行われた試みの一つになりますが,テーマと目的を見ただけでも,通常の高校と授業内容に差があることは明らかです↓↓

そもそも「自由主義経済・保護主義経済」についての十分な知識がなければ話になりませんから,この後の討論のために主体的に学ぶことから始まります。

さらにディベート中は,相手の主張に理解を示しつつも,自分の意見を論理的に述べていく必要があります。

もちろんこの際,英語が公用語ですので,言いたいことを英語でわかりやすく相手に伝えなければなりません。

このとき,相手の文化に配慮することも必要でしょう。

いずれにせよ,これまでに述べたような資質や能力が多角的かつ複合的に問われていることがわかります。

名大附属高は,このような活動を頻繁に行っているわけですから,通う生徒の「深い理解,判断力,有用な情報の収集力」が特に伸びたり,協働的探究学習を取り入れた授業改善が優れていると評価されたのは当然でしょう。

まとめ

藤井聡太さんは,幼稚園ではモンテッソーリ教育を受けていましたし,将棋盤を始めとする知育玩具も,親や祖父母から積極的に与えられたように聞きます。

中卒からプロ一筋の道を選ばず,高校に進学することを選んだのも,もしかすると今後の社会情勢における数手先を読んだ結果なのかもしれません。

私の周りだけかもしれませんが,最近は,わが子を世界に通じる人材に育てたいと思う大人が増えているように思います。

立命館アジア太平洋大学のような国際色豊かな学校に入学を希望する高校生や,もっと身近なところでは,中学生で英検2級はおろか,準1級を取得する子もかなりの頻度で目にするようになりました。

今回のSGHのような取り組みは,個人で行うのは非常に難しいため,何か外部の機関に頼ることが勧められます。

アクティブラーニングでどんどん学べるオンライン教育サービスを始め,コミュニケーション能力の育成を目的とした塾も増えてきたわけですから,自分の子に何が足りないのかを早急に見極め,補ってやることこそが,令和時代に生きる親が備えるべき資質・能力なのかもしれません。

SGHの最近の活動は以下のサイトで知ることができます↓↓

実際の例をもとに,色々と考えてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。