前回の記事で,「課題を発見し解決する力」が今後の社会では必要になり,それを伸ばすための教育では,学習効率を最大に上げて真に重要な能力開発に時間を割く余裕を作る必要があると述べました↓↓

今回の記事では,2030年の「未来の教室」についての理解を深めるとともに,EdTechを使った新しい学びについてもみていきましょう!

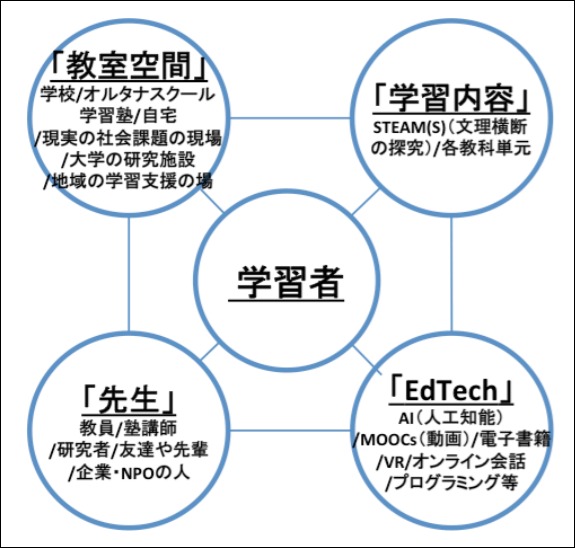

「未来の教室」に必要な4つの要素

2030年の学びの場は,一体どのようになっていると思いますか。

それほど遠くない未来の話ですから,ほとんど今と変わらないような気もしますし,大きく変わっているかもしれないという若干の期待もあります。

経済産業省の報告によると,どうやらその教室は,以下に注目してみるのがよさそうです↓↓

- EdTech

- 教室空間

- 学習内容

- 先生

これらが「未来の教室」を構成する4要素ですが,最初の単語にはなんとなく未来的な印象を受けるものの,他の3つについては内容について見ないことには始まりません。

以下で,これら1つ1つの要素について説明を加えていきましょう。

EdTech

まず初めに「EdTech」という言葉について学びましょう。

この言葉は省略しないで書くとEducational Technologyとなりますが,これが意味するものは「テクノロジーを活用して,教育に変革をもたらすサービスや技法」のことです。

例えば,AI・講義動画・電子書籍・VR・オンライン会話・プログラミングソフトといった,学習ツールになりうるもの全般がEdtechに含まれます。

これまでの日本の教育現場を振り返ってみると,EdTechを活用している学校は少なかったように思われますし,そもそも実用化に至るだけの価値がなかったのではないでしょうか。

とはいえ,奇しくもコロナや教育改革をきっかけに学校のデジタル化が進み,多少見方が変わってきたようにも思います。

教育空間

未来の教室では,この「教育空間」が最も大切なもののように思われますが,今回紹介する4つの要素すべてが揃って初めて「未来の教室」となることは忘れてはいけません。

教育空間の例としては,学校や塾を始め,研究施設や,最近耳にするオルタナティブスクールの他,社会課題の現場であったり,自宅でさえもそれに含まれます。

これらから考えるに,ここで言う教育空間とは「学びが生まれる場所全般」のことを指し示す言葉だと言えるでしょう。

余談ですが,最近は,地域における学習支援の場も増えてきており,ボランティアという形式で市町村が管理する団体に所属して活動する大学生も多くいます。

利益は度外視でどちらかと言うと社会貢献的な要素が強いようですが,教える彼ら自身がそういった場所で育ち,恩返しという形で今度は教える側となって戻ってくることも多いようです。

学習内容

未来の教室に必要な3つ目の要素は「学習内容」です。

これを説明する上で特筆すべきは,STEAMと呼ばれる分野についてでしょう。

STEAMとは,

- Science(科学)

- Technology(技術)

- Engineering(工学)

- Art(芸術)

- Mathematics(数学)

といった「文系理系にとらわれない分野」のことで,STEAMを探求することはすなわち文理を横断して学問を探求することと同義です。

この学習内容には各教科の単元自体ももちろん含まれます。

日本では「総合大学」と呼ばれる大学であっても,Art(芸術)の学科が含まれていることが少ないのが非常に残念です。

芸術の学問的価値については,一生をかけて追求するのに十分な内容を含んでいるように思われますし,海外の総合大学には芸術学部がきまって含まれています。

先生

最後になりますが,未来の教室の「先生」とは,いったいどういった人物がそれにあたるのでしょう。

教員や塾講師はわかりやすい例ですが,研究者や企業に勤める人,そしてNPOの人たちもみな「先生」ですし,友達や先輩ですら立派な「先生」と見なすことができるという点は忘れてはいけません。

地域の色々な人が先生となり,協力して後人の教育にあたるという意識を持つようにしましょう。

「未来の教室」の例

さて,これまでに挙げた4つの要素が上図のように学習者を取り巻く環境に配置され,その人が最も効率良く学べる状態を作れるように学びを最適化すること,つまり,経済産業省が言うところの「学びの生産性の最大化を可能にする社会システム」こそが「未来の教室」と呼ばれるものです。

とはいえ,やはりイメージが浮かびづらいですよね。

ここでは,2人の中高生を例に学んでいきましょう。

中学生のAさんの例

まずは中学生のAさんの例からです。

スマホで観た「音楽のイノベーション」に興味を持ったAさんは,近くの音楽大学で,AIやプログラミングを用いたSTEAMの探求プログラムが開講される情報を知り,思い切って参加してみることにした。

オンライン会話を通し,YAMAHAやゲーム会社のエンジニアや大学の研究者が何か難しい議論をしていたが,音楽やDTMの知識がないAさんにはちんぷんかんぷんではあったが,不思議と眠くはならなかったし,むしろ,楽しかったと言える経験だった。

家に帰ってきたAさんは,早速DTMの講義が学べる講義動画を検索し,さらにはAIの内蔵されたEdTechでわからなかった知識を補完する。

音楽の授業や情報の授業まで,興味にあった教材が提示されるので,どんどん自分の知識が効率良く増えていくのがわかる。

わからないところは,先ほど見た講義の講師にチャットで質問もできる。

先生は自分の住んでいる田舎から,遥か離れた都会に住んでいるそうだ。

今では,さらなる好奇心や向上心のせいだろうか,これまで退屈だと感じていた音楽や情報の授業が全くもって楽しい。

続けてもう一人の例をみてみましょう!

高校生のBさんの例

以下は高校生のBさんの例です↓↓

午前中は,学校の図書館でパソコンでカリスマ塾講師の講義を視聴する。

この後のクラスでのディスカッションに備えるためだ。

学校が終わり,午後になると将来の夢である「獣医学」に関連した探求テーマを進めるため,最新の知見に関する大学のセミナーに参加する。

ちょうど共同研究している海外の研究室とオンライン会話ができたので,日頃オンライン英会話で鍛えられている自慢の英語で会話に参加してみる。

帰宅後,動物の体の構造について学ぶため,VR(バーチャルリアリティ)を使って解剖の疑似体験をする。

さらには,MOOCsを使って海外の授業内容も視聴して,多くの刺激を受けた毎日を送っている。

どちらの例においても,これまでに紹介した4つの要素(EdTech・教室空間・学習内容・先生)が学習者の周りに最適な形で配備され,データ化された学習者のこれまでの学びの履歴からは,個別最適化された学習の大切さを感じ取ることができます。

このうち特にEdTechは残った3要素をつなぐメディア(介在者)の役目を果たすので,やはり,EdTechなくして未来の教室の実現は難しいと言えるのではないでしょうか。

EdTechを使った新しい学びの利点

本章では,EdTechの提供する新しい学びの利点についてまとめます。

場所や学年を問わずに学べる

EdTechはオンラインサービスの形を取っているので,離島や山奥であっても,家の経済状況も関係ないほどの安い価格で良質な教育を受けることができます。

各人の興味に従って,場所や時間を問わずに誰でも受講できるというのが魅力の1つであることは言うまでもありません。

最良の先生が見つかる

オンラインによる検索やマッチング機能を使うことで,到底出会えなかったような遠く離れた場所にいる先生に出会うことが可能になります。

特に,自分が将来なりたい職業に就いている先人の話は実際の現場をイメージするのに最適で,現時点でどのような準備をしすればよいか考える良いきっかけになるでしょう。

また,世界の最先端の研究においてどのようなテーマが問題になっているのか調べることもできるわけですから,刺激的な科学論文を読むことで,高い論理的思考すら獲得できるかもしれません。

良い先生に巡り合うことで,好奇心が芽生えるとともに,最終的には社会的な課題めいたものが見つかることになります。

効果的な学習が可能

教育産業が提供するオンライン講義動画であったり「MOOCs」という公開無料動画により,誰でも一流かつ先端の講義が自宅で視聴できるようになりました。

そしてAIのアルゴリズムが,学習者の出来に従って復習べき単元を自動で分析しては提示してきてくれるので,個別に最適な復習教材を提供することができます。

また,個人の学習履歴が残ることで,学習者の勉強習慣の改善であったり本人のやる気向上の一助にもなるはずです。

ディープラーニングにより,時間が経てば経つほどAIは賢くなっていきます。

今はまだ始まったばかりでも,5年,10年後のAIの進歩には目を見張るものがあるはずです。

まとめ

以上,「未来の教室」に必要な4つの要素と具体例,さらにはこれまでにあまり活用されてこなかったEdTechが持つ,新しい学びの利点についてみてきました。

それでは最後,「未来の教室」で行われることになる,これまでにない学びの例をいくつか付け加えて,まとめの言葉に代えさせていただきます↓↓

- 幼児期から身近な課題解決の体験を通して,好奇心やその他能力を伸ばせる

- ICTの活用で,保育士や教員の働き方改革が進む

- 「きっとできるはずだからやってみよう」,「こんなに面白いことをやっている人がいるのか。是非会ってみたい」,「それじゃだめだよ」といった声に触れることが「50センチ革命」を伸ばすきっかけになる

- 単科の学習にとどまらず,その先の専門分野を意識した学びを行うことで,探求と勉強が融合して,生徒は興味を失わずに済む

- コアタイムの常識(毎日決まった時間学校にいないといけない)が崩れ,より多様な学びが生まれる(毎日が午前授業になるなど)

- 天才が育ちやすい教育の土壌が育まれる

- 先生の役割が,一斉講義から個別指導的なものに変わる

- 学校に地域社会や企業の課題を持ち込み,生徒と社会人が入り混じって探求する機会がある

- 学校という場所が,これからの社会でそのまま通用する力を身に付けるための実践の場となる

2030年以降ももちろん,大きく教育は変わっていくことでしょう。

あくまでここでの2030年は「近い未来」の例に過ぎません。

変化を恐れず,子どもたちの活躍を見守っていきたいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました!