今回ですが,まったくの初心者である私が物理基礎を一から学んでみたいと思います。

使用する教材はAIによる個別最適化システムを簡単に使えるという「河合塾One」というオンラインシステムです。

思い返せば高校2年生の物理の中間テストで16点を取ったことを最後に,物理に関わる一切を避けてきたように思います。

そんな私ですから,「河合塾Oneにある物理基礎」の講座から始めてみることにしましょう。

初心者は一体どのような感じで学んでいくことになるのか,そして時間的にはどのくらいを見込んでおけばよいのかなど,河合塾Oneの使い勝手に関するレビューとしてお読みいただければ幸いです。

河合塾Oneの物理基礎講座について

まずは,AIが物理基礎の問題のみを提示してくれるように設定を変更します。

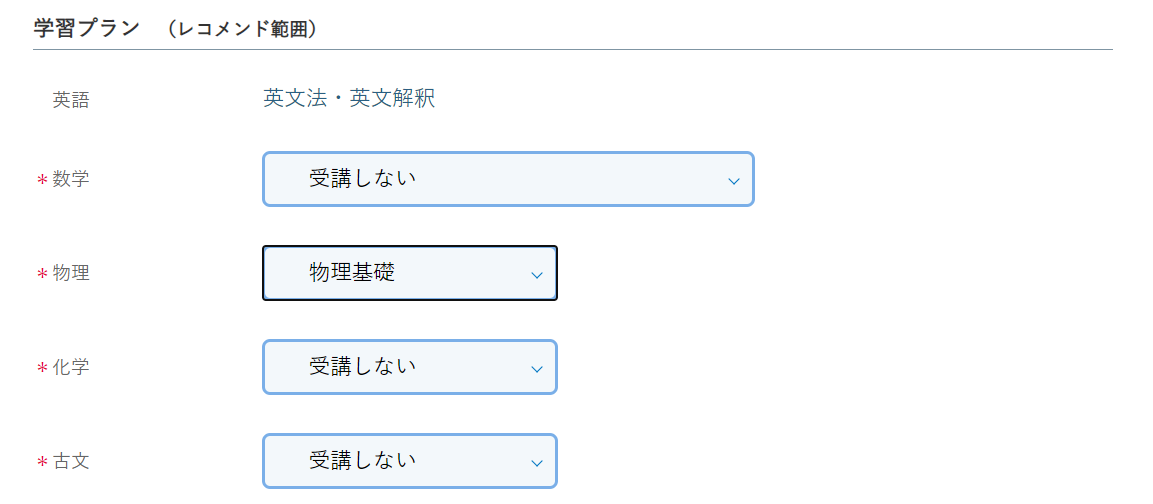

多くの方が申し込み時に正しく選択していることとは思いますが,後から設定を変更することも可能で,まずは自分の名前のアイコンのところをクリックし,設定変更のところから「プロフィール確認・変更」を選び,そこにある「学習プラン(レコメンド範囲)」で「物理基礎」を設定しましょう↓

物理も選択可能ですが,その場合,基礎の内容にプラスして物理の範囲を学ぶことになります。

なお,本ページの一番下のところに「変更する」というボタンがあるので,何かを変更した際はそこをクリックすることをお忘れなく。

物理基礎ですが,単元の数は全部で5つです↓

- 力学(基礎):17トピック

- 熱(基礎):5トピック

- 波(基礎):10トピック

- 電磁気(基礎):10トピック

- エネルギーの利用(基礎):3トピック

参考までに,「基礎」がつかない方の物理では,「力学・熱・波・電気・磁気・原子」の6単元を学ぶことになります。

各単元ごとに受講前・受講後テストが1つずつ用意され,さらに1つの単元は複数の「トピック」からなるのが特徴です。

「熱(基礎)」という単元をみてみましょう。

中には,

- 熱と温度,熱容量と比熱,熱量の保存,気体とエネルギー,熱効率(基礎)

という5つのトピックが含まれています。

次章からいよいよ内容に入っていきますが,一般的な評判については以下の記事にてまとめているのでそちらも参考にしてください↓

力学(基礎)のところにある「AIおすすめ学習を見る」をクリックしたらいよいよ,学習開始です!

物理基礎の受講前テスト

こちらが実際の学習ページになりますが,「もっともおすすめの学習」と「おすすめの学習」の2つがあります。

基本的には前者を選択するようにしてください。

なお,この「受講前テスト」ですが,何も習っていない段階において,その単元がどのくらいできるのかを把握するためのものです。

学校でも習っていないのでしたらもちろんできなくて当然ですが,内容的には,後ほど紹介する「レベルチェック」からの出題となります。

ボリュームが通常の学習コンテンツより多いのでやや時間がかかる上,必要に応じて計算するためのノートが別途必要になるでしょうから,通学の途中などではなく,しっかり腰を落ち着けて臨みたいものです。

最初の単元では全10問を解くことになりました↓

加速度の問題ですが,解くために必要な知識は私の頭に何一つ残っていなかったので,常識的な勘を使って解いていきます。

「平均」なのでかかった時間で割ることは間違いないと考え,①か②かの2択です。

次に「加速」という表現に注目し,もともとの速度に加わる形なのだから,そこまでは大きくならないと判断し,引き算をしている②を選んでみました↓

a=acceleration(アクセル),v=velocity(ベクトル),t=timeの略だと思います。

また,数学でも平均を表すときはバー(横文字)をアルファベットの頭に付けることがあるので,きっと同じ意味でしょう。

Δはわずかな量を表すときに出てきますね。

微分の計算でよく目にしました(dxのdもΔのことを意味します)。

もっとも,1問にこんなに時間をかける必要はありませんから,みなさんはすぐ2問目に進んでください。

ところで,「わからない」という選択肢がないのが不満点ですが,そういうときは不正解になることを祈りながら勘で答えました(最も答えにならなさそうなものを選びました)↓

ここで,間違えてしまった原因について分析しましたが,2段目の公式がまったく頭に入っていなかったからでしょう。

加えて,「変位」という言葉についても理解できていないようです。

なお,ここでの解説を読んでわからなくても,心配せずに先へと進んで構いません(他の問題でも,「アルキメデスの原理」やら「F=kx」などの知らない用語や公式が出てきましたが,この後こういった内容を1から学んでいくわけなので,間違いの分析は余裕がある方のみが行うで構いません)。

ところで,河合塾Oneでは講師に直接質問をすることができますが,チケットを切るタイミングは「受講前のテストを受けた直後」ではありません。

これからいよいよ始まる,トピックごとの各種コンテンツ(基礎事項の解説や練習問題など)を終えてわからなかったところを質問するようにしましょう。

もちろん,受講後テストでわからなかったところも質問する候補に入ります。

いずれにせよ「1回につき550円」かかる質問ですから,タイミングは慎重に選びましょう(ただし,月3回までは無料です)。

ちなみに,不正解の場合と正解した場合とで,上の解説内容が変化することはありません。

かかった時間も関係なく,何問正解できたかのみが記録されます。

受講前テストにおいて解説も一応全部読むようにしましたが,理解ができないところがたくさんありました。

ですが,ここでは気にせず,次の基本事項解説へと進んでいきます。

なお,記念すべき初回の正解数は5問でした。

物理基礎の基本事項解説

それではトピックごとの学習に移っていきましょう!

ここからがメインコンテンツになりますが,まずは「基本事項解説」からとなります。

数学は1分程度で終わりましたが,物理は10分程度のものが多いですね。

河合塾Oneの授業において音質や演出度合いはお世辞にも良いとは言えませんが,それらが良かったところで勉強の理解度が変わることはきっとないので,ここは目を瞑って学んでいきましょう。

講師側は面白くなるような喋り方を心がけているように感じましたし,例えば力学を担当する講師の一人称は「俺」です(講師は単元ごとなどで変わり,複数出てきます)。

学校でも集団塾でもそうですが,特に初心者の学習を妨げる要因として,先生の説明が早すぎて,何を言っているのか理解する前に先の説明に移ってしまうことが挙げられます。

そして,河合塾Oneの解説ももれなく早いです。

が,これは動画ですので,停止して見直せるところの恩恵が極めて大きいと感じました↓

ノートにこれを書き写すかどうかについてはその人の環境によりますが,学校の教科書があるようであれば,ポイントを確認したり説明を書き加えてみるだけでもよいでしょう。

保存目的だけならば,動画を写メしておけば時間もかかりません。

特に最初のうちは,問題の何が難しいのかがよくわからないと思うので,下手に全部を写すよりも,あとで理解できていないと困るところだけをどこかにまとめて書き留めておく方が良いのではないでしょうか。

幸運にも,理解が危ういところについては,AIが最適な復習教材を提示してきてくれるわけで,もちろん過去に観たはずの教材にはなるのですが,河合塾Oneにおいてこのように何度か同じものを復習できる機会は自動で設けてもらえます。

ゆえに「一度しか聞けない」予備校の授業とはその点において異なると考え,解説された内容を理解することに集中するのがおすすめの学習態度です。

とはいえ,「後でまた聞けるから,テキトーに理解しておけばいいや」という態度ではいつまで経ってもできるようにはなりません。

「語られた内容はほとんど理解するぞ!」という意気込みは大切だと思います。

実際は,次章で解説する「練習問題」を解けるかどうかを目安にしましょう。

物理基礎の練習問題

早速,基本事項の解説動画で学んだ内容が問題になって出てきます。

全1問しかありませんが,またこの後「第2問」のように数回出てくるのが普通ですし,さらに1問あたりにも問題数があって量としては中々なので心配無用です。

内容に関しては,先の内容の単なる確認レベルではなく,頭を使って考えさせられる問題になっていました。

上の問題では,物体の動きを頭でイメージしながら考えていったのが良かったのかもしれません。

見事,正解することができました。

なお,この練習問題の解説は,問題の画面すぐ下ではなく,講師の解説付きの動画での提供となります。

わざわざ動画で説明するくらいですから,難度はそれなりに高いということです。

正解した場合であっても解説動画は表示されてくるので,確認がてら見ておきましょう↓

別解であったり,試験での問われ方など,これまでに出てこなかった新しい情報まで学ぶことができました。

とはいえ,ややマンネリ化するのが嫌だったので,1.5倍程度の再生速度で観るようにしています。

その他,稀にではありますが,普段と違う先生が解説することがありました。

物理基礎のレベルチェックテスト

1つのトピックでは,その最後に「レベルチェックテスト」という名前の確認問題を解くのがお決まりの流れです。

ちなみに先述の通り,内容は受講前テストで目にした内容ですが,その時とはもはや印象が違います。

すでにこのレベルチェックテスト以上の問題を「練習問題」のコンテンツで解いてきていますので,今さらこんな問題につまずくわけはないといった気持ちでした。

とはいうものの,受講前テストの段階ではこのような問題すらできるか怪しかったわけですから,短時間でレベルアップできたことを喜びましょう。

なんだかんだで,全問正解できると嬉しいものです。

なお,レベルチェックテストで間違えてしまうと,今後結構な頻度でAIがそのトピックの問題を再度学習させようとしてくることになりますのでご注意ください(笑)

物理基礎の受講後テスト

受講前テストを受けてからすべてのトピックの学習を終えると,受講後テストが出現します。

点数でランク付けされ,6点だとBランク,8点だとAランク,10点でSランクです。

なお,この河合塾Oneでは,あえてAIのおすすめ順に従わずに学ぶこともできますが,その場合,受講前テストが受けられなくなることがあるので気を付けてください。

実際,私は「力学(基礎)」を学びながら,途中で疲れた時に「熱(基礎)」を学ぶようにしていたのですが,熱の受講前テストは表示されませんでした↓

とはいえ,肝心なのは受講後テストの結果ですし,勉強ができるようになったことは,他でもない自分自身が一番よくわかっているので,問題はまったくありません。

物理基礎を習得するまでの時間

河合塾Oneの物理基礎の受講前テストに真剣に取り組む場合,約30分かかりますが,受講後テストは,一度やった範囲なので,時間は半分程度で済みました。

なお,大体1トピック(基本事項の解説~レベルチェックまで)はスムーズに進んで20~30分程度かかりますが,間違えた問題があると,その都度いくつかのコンテンツをやり直したり見直す羽目になるので,その分時間は伸びます。

河合塾Oneの物理基礎ですが,全部でトピックは45個あり,受講前テストと受講後テストが5つずつでしたので,30時間弱ですべてを終えることができる計算です。

つまり,毎日1時間学習すれば1ヶ月,毎日2時間だと2週間で物理基礎を学ぶことができます。

試験本番まで時間がない方であっても,変な話,一日4時間集中すれば1週間で終えられますし,化学基礎と2つ学んでも1ヶ月かかりません。

最後の最後まであきらめず,定期テストや模試,さらには受験勉強を頑張っていただきたいと思います。

まとめ

以上,物理で赤点だった私が,河合塾Oneを使って物理基礎を学んだ時の様子でした。

物理基礎では単位が意外と大切で,等式では右と左で単位も同じになるので,端折らずに単位まで書いて計算することで正答率が高まることに驚かされました(これは化学などでも応用可能でしょう)。

また,力学ではすべての力を正しく書き出せることが大切で,上の画像にあるような説明を受けた時,これまで疑問に思っていたことが払しょくされて「わかった」状態になったことに感動しました。

問題も,思考力を問うあえて難しめの練習問題とその後の解説でしっかりと学び,最後のレベルチェックで基本事項を確実に正解する姿勢で挑めば,少なくともわからないところは出てきません。

習ったけれど忘れてしまったことはありましたが,それもまたこの後,物理基礎の薄い問題集を1冊こなせばすぐに記憶を取り戻せるでしょう。

なにより,物理基礎すべての範囲に一度目を通せたことが大きかったように思います。

是非,みなさんも何か1から習得したい科目があれば,河合塾Oneで学んでみてください。

河合塾らしい考えさせられる問題を通して,真面目に色々な応用例も交えながら解説していく様子が特徴的で,AIの恩恵を受けられる良い体験ができますよ!