「独学で難関大学に合格する」というのは絵空事のようでありながら,「プランブロック式戦略的学習計画法」という書籍を読めば実現できてしまうかもしれません。

少なくとも,できる気がしてくることは確かです。

あくまで理系の受験生を読者に想定してはいますが,実際は幅広い層に勉強の仕方を伝授してくれる1冊となっています。

私は職業柄こうした本を読むことが多く,東大理IIIに合格した人の体験談をまとめたものなどは大変気に入っているのですが,塾で上の立場にいる人間がこのように参考書や問題集の使い方を解説した本というのは珍しいです。

普通,英数はこの塾に通っただとか,自身が関わる教材の宣伝を兼ねて書く人が多い中,本書は誰でも手に入れられる教材が中心となっています。

本屋に行けば見掛け倒しで浅い内容の本ばかりが目につき,動画サイトやSNSではすぐに絶版になるであろう本が絶賛されていますが,本書を読めばそうした薄物細故に惑わされずに正しく参考書を選ぶことができるようになるはずです。

受験勉強に役立つテクニックも惜しみなく語られているため,目から鱗が落ちることも一度や二度では済まないでしょう。

プランブロック式の学習法はあらゆる勉強に応用できるため,大学受験に限らず多くの資格・検定試験に役立てることができますし,予備校に通う方であっても,普段勉強する際に有益なヒントを多く得ることが可能です。

当記事ではプランブロックとは一体何であるかの説明から始め,本書を学ぶメリットやおすすめできる人物像についても思案してみることにします。

プランブロック式戦略的学習計画法の概要

基本データ

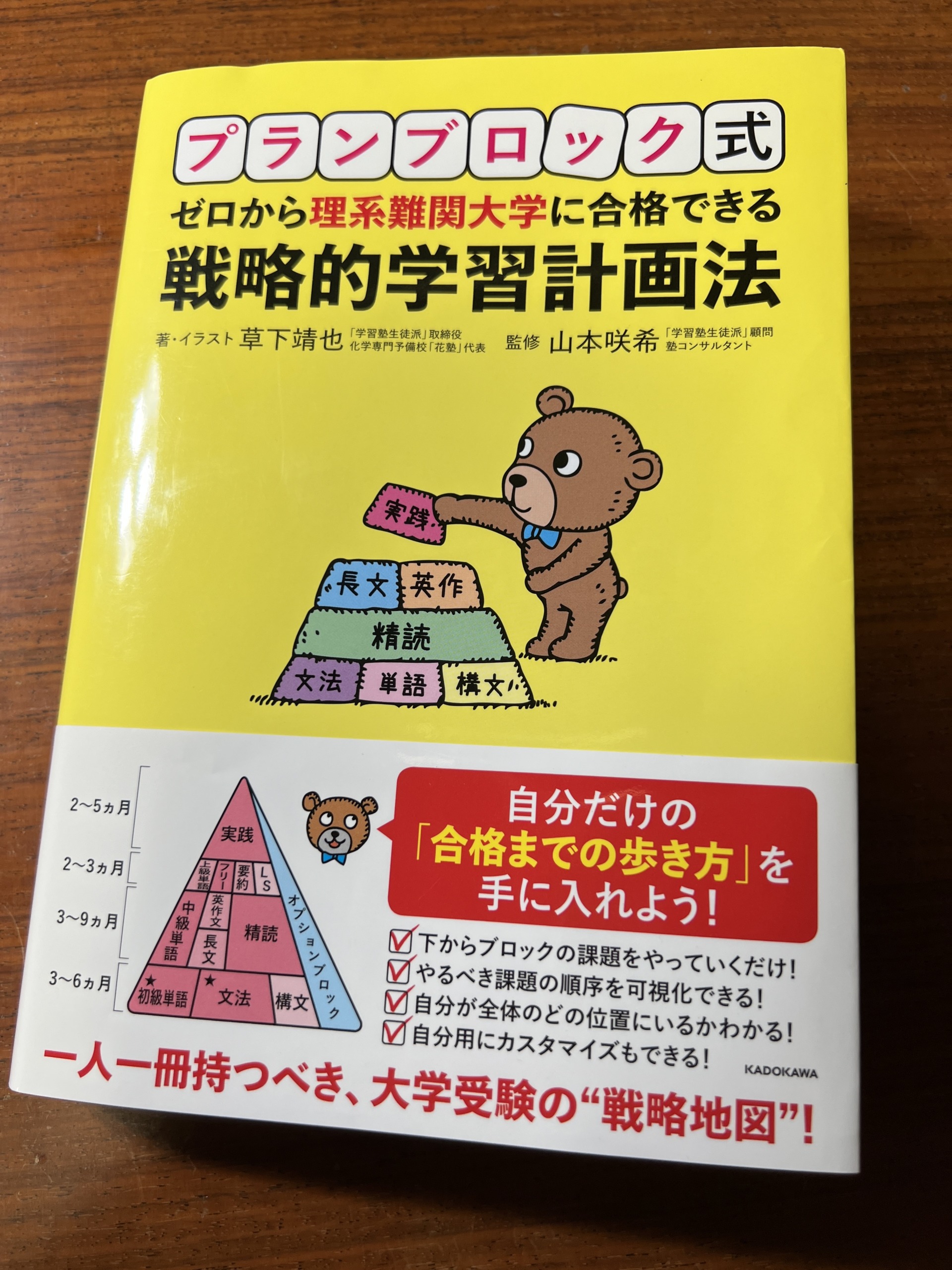

書名:プランブロック式 ゼロから理系難関大学に合格できる戦略的学習計画法

著者:草下靖也(著・イラスト),山本咲希(監修)

出版:KADOKAWA

ボリューム:303ページ(別冊あり)

ISBN:9784046053701

価格:1650円

出版年:2022年3月

プランブロック式戦略的学習計画法を読むことで,本来であれば一部の塾に通わなければ得られなかったはずの勉強法について広く学ぶことができます。

「勉強法」と一口に言いましたが,細かくは計画(戦略)と学習法(戦術)に分けることができ,前者では大学受験までのロードマップの立て方を知ることができ,後者においては実績ある塾で実践されている学習法についてのかなりの知見を得ることが可能です。

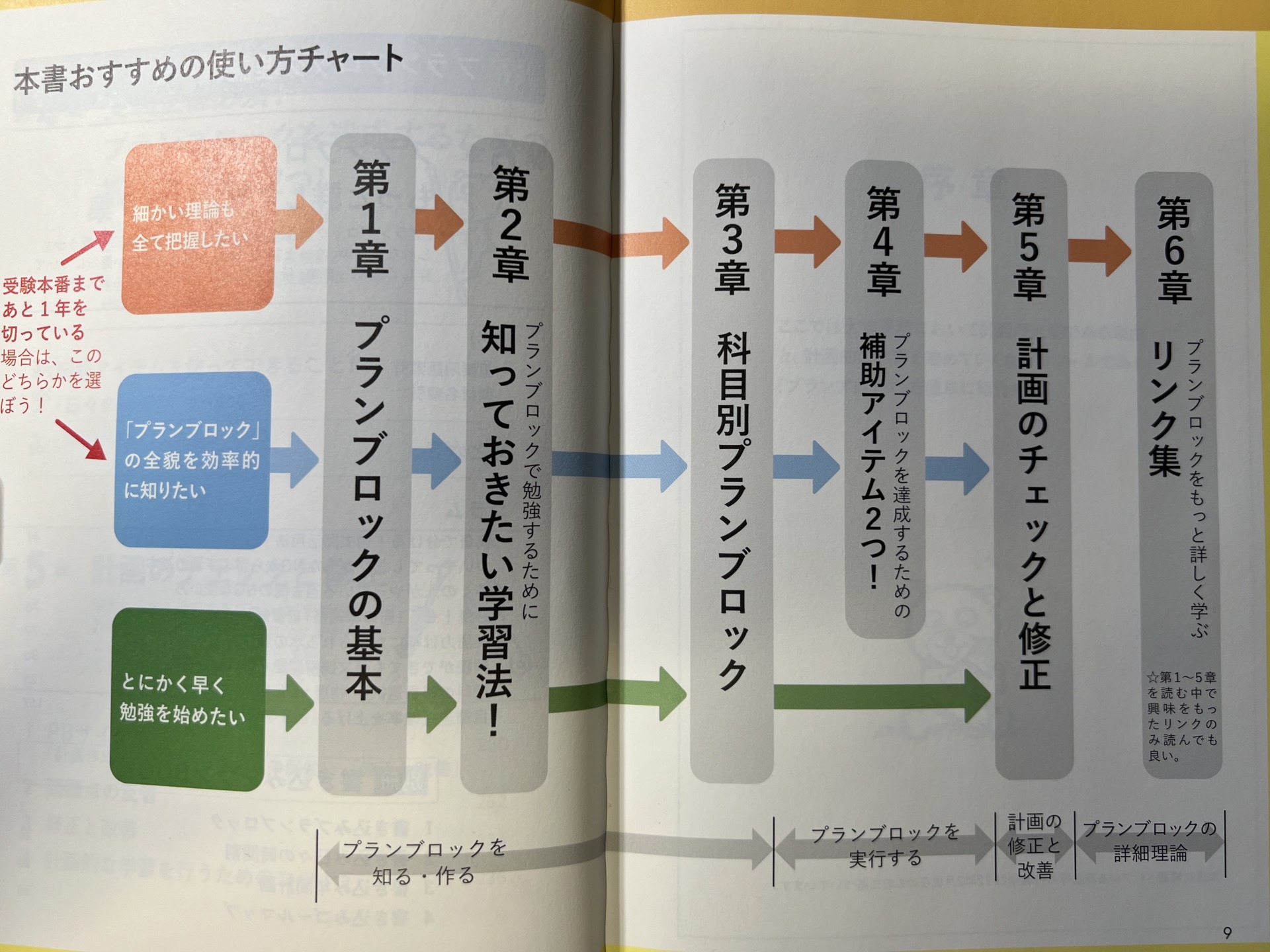

本書は全部で6つの章から構成されますが,戦略の部分は主に「1・3・4・5章」で,そして戦術は「2・3・5・6章」において語られており,量的にはどちらも充実しているように感じます↓

以下に,各章の内容について簡単にまとめておきましょう↓

本書における各章の内容と分量

第1章:プランブロックについての理解を深める(11ページ)

第2章:プランブロックで頻繁に登場する学習法について知る(16ページ)

第3章:科目別のプランブロックと学習法の紹介(163ページ)

第4章:実践するにあたり毎日の時間割と年間計画の作り方を学ぶ(16ページ)

第5章:学習法を修正し改善するための方法について理解する(15ページ)

第6章:受験全般に役立つ学習法のヒント集(51ページ)

分量的に多くなっている第3章を筆頭に,個人的に第6章は必見です。

これらに関しては,次章以降で実際のテキストの一部を画像で紹介しているので,詳しくはそちらを参照してください。

ところで,私の周りを見渡してみると,塾に行くことなく難関大学に合格した人というのが一定数存在しており,本書で語られているレベルとまではいかなくても,自分なりの勉強法を編み出している人がほとんどです。

その方法はその人が試行錯誤して作り上げた独自色が強いものになりますが,本書に書かれた指示に丁寧に従っていくと,そうした勉強法を難なく実行できてしまいます。

このときのポイントは,時期ごとに適切な難易度の教材を選ぶことと効率を重視することの2つです。

「情弱」などというワードが随所で聞かれる昨今ですが,本書を読めばそのようなことにはならないでしょう。

今後どこかの塾に通う予定がある人にとっても,大学受験に必要な科目をすべて塾で習うことはないでしょうから,どこかしらで独学することになるはずです。

本書には予習をするときのコツも載っているので,できるだけ早いタイミングで本書を読んでおくと受験勉強でプラスになる場面は多くなるでしょう。

プランブロックのルール

さて,本書のタイトルにもなっているように,受験までの戦略を立てる上で重宝することになるのが「プランブロック」です。

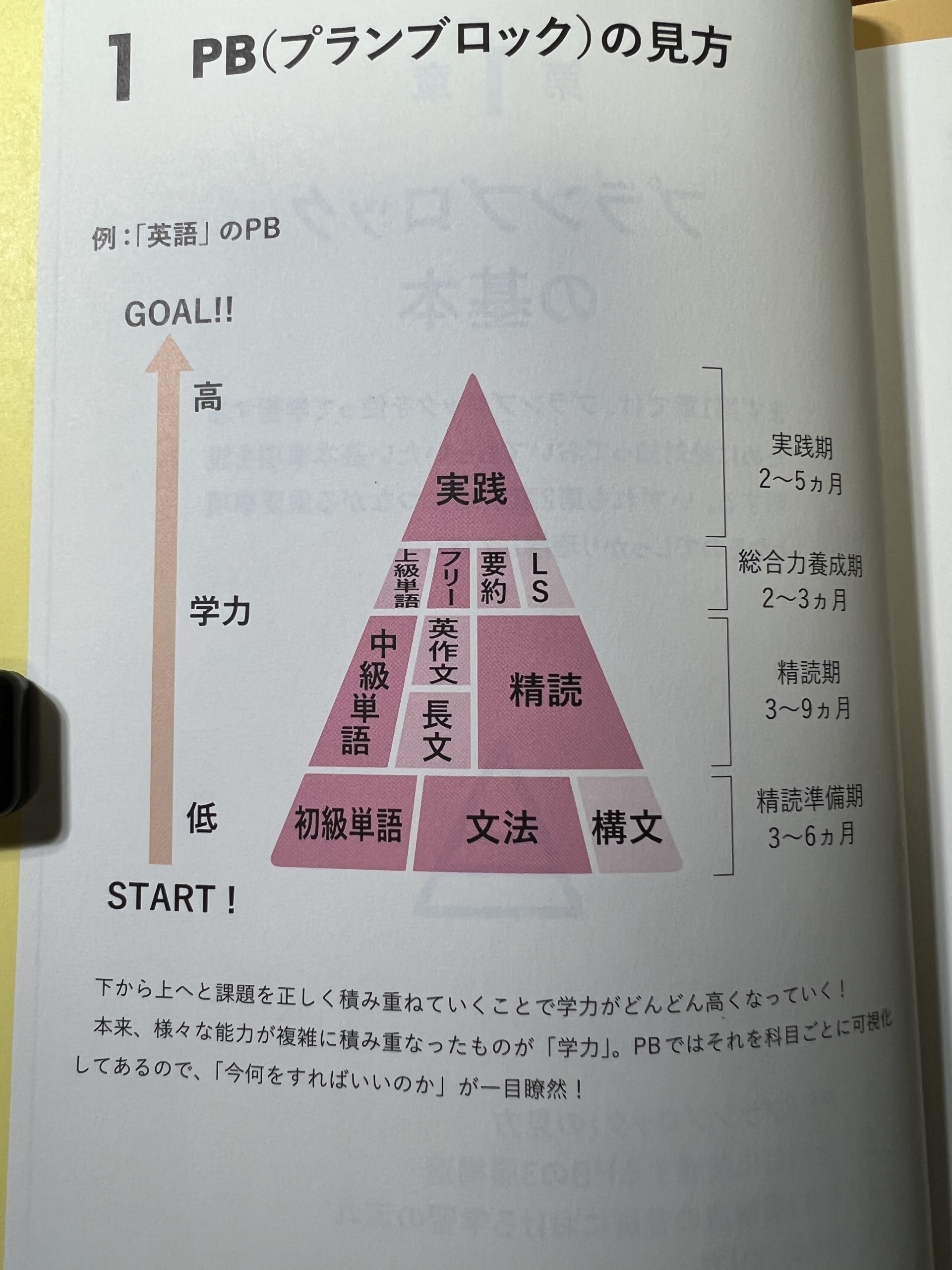

英語における例を上に示しましたが,見た目は積み木でできた山のような形をしていて,以下のようなルールが設定されています↓

プランブロックの6つのルール

- 同じ段に位置する課題は同一のタイミングで行う

- 習得できたかどうかはセルフテストの結果で判断する

- 期間は目安であり,できるようになることを優先する

- 1~3ヶ月ごとに既習ブロックを復習する

- ★が書かれたブロックを終えない限りは先に進めない

- 同じ段の課題が一部終了した際には進め方を工夫する

先の画像では「初級単語・文法・構文」のブロックは同じ最下段に置かれていました。

なので,これら3つは同時進行で行うというのが1のルールです。

ルール2つ目にある「セルフテスト」というのは,本書において以下のように定義されています↓

「セルフテスト」とは,制限時間を設けた演習のこと。テストしたい内容に合わせて「暗記チェックテスト」と「演習テスト」の2つのテストを使い分けよう!

要するに,重要事項を覚えたどうか確認し,これまでに学んだ問題を基に確認テストを自ら作成して解いてみるわけですが,限られた時間で一定の得点率を超えていれば先に進んでよいわけです。

目安期間は3~6ヶ月となっていますが,プランブロックの土台部分であるため,理解不十分なまま進んではいけません。

「大きな家を建てようと思ったら土台を大きくしましょう」などと誰かに聞かされたことがある方は,まさにそれだと思ってください。

復習については4のルールで語られていますが,こちらもまた速度よりもできるようになることを重視しています。

本書ではその日の復習や週ごとの復習についても言及されていますので,購入後に確認してみてください。

特にショートレビューは社会人になってからも使える便利な方法です。

ルールの5と6に関してはそれほど頻繁に用いませんが,いわゆる勉強の積み重ねが必要な内容を学ぶ際に必要となります。

ところで,プランブロック式勉強法が興味深いところは,大学合格という頂上にたどり着くための一本道ではなく,山全体を作ってしまうところです。

これにより,複数の書籍を併用することや,復習の重要性を強く意識することが可能となります。

また,それぞれのブロックに対してどの参考書や問題集を使うかは,同じ目標が達成できるものであれば何を使っても良いため,「必ずこれを使わなければならない」といった記述がないところが逆に使いやすいです。

手取り足取り教える方法ではすぐに限界が来てしまうわけですから,自律的な態度を身に付けられる本書は時代の要請にあったものだと思います。

変な話,本書で紹介されている参考書がすべて廃版になってしまっても,参考書選びに困ることはないわけです。

といったわけで,プランブロックというのは中々に画期的なアイディアだと思うわけですが,次章から,本書で学ぶメリットについて具体的に見ていきたいと思います。

難関大を受験するための心構えを学べる

プランブロック式戦略的学習計画法を使って学ぶメリットですが,まず1つ目に難関大受験に臨む際の心構えを学べるところが挙げられるでしょう。

いわゆる「名門校」と呼ばれる学校では,高校2年生の間に高校3年間での学習範囲がすべて終わっていて,最後の1年間は過去問を使った演習に多くの時間を充てることになります。

名門校の多くは中高一貫校の私立であるため,公立と比べて独自の教育方針を採用しやすい強みがあるわけですが,周りから見れば圧倒的に早いカリキュラムであっても,毎年多くの難関大合格者を輩出する学校に通う生徒にとってはそれが当たり前です。

なので,一般的な学習進度の学校に通う生徒は上のような学校が存在することをいち早く知り,自習でその遅れを補っていく心構えを持たなければなりません。

難関大の合格に必要な勉強時間についても,本書の序章(p.12)に書かれている難関大学に合格する学力をつけるための総学習時間は4000時間と言われている

といった事実を1つ知るだけでも,これまでの自分の学習態度を反省するための材料となるはずです。

具体的な勉強のヒントは第6章を中心に数多く収録されていますが,例えば土日に2時間ずつ勉強すると仮定したときに,

- 土曜日は2時間ずっと数学で,日曜日の2時間は全て理科を学ぶ

- 1時間数学で1時間理科を勉強する時間配分を2日間行う

のどちらにすべきかを自力で判断できるようになります。

ちなみに,本書では「土曜日に1時間数学を学んで次に1時間理科を学んだ場合,日曜日は理科を先に1時間勉強し,数学の学習1時間を後回しにする」ことが紹介されており,難関校に在籍している高校生であっても簡単には思いつかないであろう方法も学べるのが魅力です。

以下に第6章で紹介される学習法の一部を示してみますが,本書を読んでこれらのうち1つでもモノにできれば,以前の自分とは明らかに違う視点から受験勉強を捉えられるようになります↓

すべて理由付きで書かれているので,純粋に読み物として見た場合にも楽しめるはずです。

筆者の草下靖也氏は東大の教育学部を卒業しており,塾業界での指導歴も長いため,彼以上に勉強法を語れる人は少ないでしょう。

実際,氏の勤める塾のサイトをみてみると,全国の講師を集めて指導法をお披露目することもあるようです。

大学受験に必要な参考書が何か学べる

考えてみると,参考書の種類や使い方について,それも科目を問わず紹介するような授業を受けることはありません。

動画やSNSで紹介されているものはあくまでその本人がそれで学んだだけのことが多く,結局のところ新刊の紹介でしかないわけです。

参考書において新しさというのはさほど評価できるものではありません。

というのも,塾講師がその本の使い方に精通するまでに時間が必要ですし,実際それを読んで合格できるかどうかは使った生徒の合格状況を確認しなければわからないからです。

おまけにその生徒は似た種類の別の参考書を使っていないわけですから比較もできないわけで,私は自分の生徒に数十年前に発売された名著を今でも使わせることがあります。

肝心なのはその参考書をどのような目的で使ったかであり,プランブロック式戦略的学習計画法の第3章を読めば,各学習段階でどのような参考書が適しているかが一目瞭然です↓

上の画像は英語の「中級単語」のプランブロックになりますが,王道を行く速読英単語の必修編を始め,利用者が多いであろう英単語ターゲットやシス単にDuo,さらには難関大受験生御用達の鉄壁までをも確認することができました。

それぞれの単語帳に対して講師目線からの書評がある他,代用教材が紹介されているところも素晴らしく,いずれであっても1冊を完璧に仕上げればOKです。

そして,選んだ単語帳をどのように使うかについても丁寧な記述が確認でき,学習ペースや復習のためのテスト作り,さらには著者の塾で行われているコツやテクニックまでが惜しみなく紹介されていました↓

ここで身に付けた学習法は,英語の単語帳に限らず,重要語句を暗記するときにも応用することができます。

プランブロックの1つ1つにこうしたページが用意されているわけで,本書の半分以上が科目別プランブロックの解説で占められていることからも,第3章が本書のメインであることは明らかです。

なお,本書は理系が中心ということで,国語や社会科は理系科目と比べて記述が控えめですのでご注意ください。

ところで,内容が良い参考書というのは世の中に数多く存在しています。

ですが,使い方に限れば,記載されているのはあくまでその本にしか通じない限定的なものです。

本書では複数の参考書をどのようなタイミングでどのように使っていくべきかを知ることができるため,それだけでも購入するメリットは十分にあると言えます。

大学受験に対する不安や迷いがなくなる

相手の姿が見えなければ人は不安になるものですから,大学受験というものの本質がわからなければ迷いや焦りが生じてしまうはずです。

今の立ち位置がわからなければ自分の歩みに自信が持てなくなり,足を止めてしまうでしょう。

時間がただでさえ足りない受験生は効率の良い学習を心掛けるべきですから,このような状態になってしまうようでは問題です。

その点,このプランブロック式戦略的学習計画法を用いて早い段階から計画的に勉強していれば,精神的に追い込まれてきた場合であっても,自分の立ち位置がわからなくなることはありません。

予備校であれば講師が大丈夫と言ってくれるでしょうが,特に浪人生や独学で勉強している人は迷いがちです。

やることを何か1つ増やせば逆に何かを犠牲にしなければならないのが大学受験生ですので,正しい順番で学び,歩みを止めることのないようにしましょう。

本書に載っている数多くの参考書を眺めるだけでも「ここまで徹底的にやらないとできるようにならないんだな」と思い知ることになり,覚悟も決まるというものです。

それこそ高1や高2の時間があるときに本書を読んで受験の全貌を把握するようにしては,第5章の内容を基に適宜カリキュラムの修正や改善を行い,自分ならではの型を予め作っておきましょう!

プランブロック式戦略的学習計画法を読むべき人とは

前章ではプランブロック式学習法のメリットについて語ってきましたが,どういった人にお勧めできるかについて最後触れておきたいと思います。

ある程度の理解力や行動力を要する

本書は,普通の人からすると明らかにレベルが高い「難関大学」に入るための学習法を授けるためのものです。

東大や国公立医学部の合格も狙える内容なだけに,著者が言わんとしていることを正しく学び取る読解力や実際に実行できる行動力が必要で,例えば冬の直前期になって本番と同じ環境下で過去問を解くことが当然のように求められることになります。

疲れるのは承知の上で,本番で予定されている通りに全教科分の過去問を解いていかなければなりません。

もちろん,このことにはちゃんとした理由があるわけですが,指示に素直に従えるかどうかは,読者の忍耐力にかかってしまっています。

共通テスト1つとってみても,例えば2日目だと,11時20分~12時30分まで数学IAを解き,13時50分~14時50分まで数学IIB,15時40分から17時50分まで理科を2科目解くことになるわけです。

これをその時間通りに行うわけで,時間より早く終わっても終了時間が来るまでは見直しを行うためには,かなりの精神力が必要になることを覚悟しておきましょう。

セルフテストをしっかり行うことができる

過去問を解くなどの実戦期を除いては,基本的にセルフテストを行うことになります↓

独学するとなるとセルフテストを自作する必要があり,それまでに学んだ問題の中から復習すべき内容を自らの判断で選び出しては,時間を測って行わなければなりません。

選び出しはサイコロなどを使ってランダムに行うようにし,制限時間に関しては使わない問題の解答を写してはそれにかかった時間の2倍とかプラス2分などと決めるようにしましょう。

セルフテストを省略した途端に学力の土台が揺らぐことになりますし,制限時間内に終わらないまたは不正解だった問題はその原因を分析する必要も出てくるため,意思が弱い人だと楽をしたい誘惑に負け,最悪の場合は挫折してしまう恐れがあることに注意してください。

第三者の助けが受けられる

本書の学習法は基本的に独学できるように書かれていますが,自分1人で参考書や問題集をただ買ってやるだけでは不十分です。

これはつまり,記述問題の添削や採点については信頼できる第三者に最初のうちだけでもお手本を示してもらうことが必要であることを意味します↓

周りに質問できる友人や先生がいる現役生であれば簡単なことかもしれませんが,自宅にこもって独学する浪人生は,一定期間だけ家庭教師のお世話になるなどの対策を強いられることになるかもしれません。

先のセルフテストにおいても,内容がわかっている第三者に作ってもらうことができればより効果的なものができあがるでしょう。

塾に通うとこうした厄介ごとは講師の方が勝手にやってくれるため,本人は勉強に専念できるので楽です。

もっとも,長い目で見ればそのような気遣いが生徒の為にならないことも多く,自分の頭で考えながら勉強していくことは重要です。

学習意欲を保つための工夫ができる

独学する場合の弱点として,勉強がつまらなくなりがちということが挙げられます。

勉強自体を楽しむことができれば最高ですが,わからない問題が次から次に出てくると精神的に参ってしまうものですし,学習意欲を高いレベルで保つためには自分の成長を感じられる成功体験が必要です。

そのために模試を受けてみたり,学校のテストで良い成績を取ったり,本書の別冊に付属している「書き込みゴールマップ」を積極的に活用したりなど,楽しむための工夫をしましょう↓

別冊には書き込み用のプランブロックや時間割や年間計画表も収録されていましたが,デジタルデバイスが主流の時代において,こうしたアナログの魅力が残ってほしいと願う今日この頃です。

まとめ

以上,KADOKAWAから発売されたプランブロック式戦略的学習計画法の特徴と,そのメリットやお勧めできる人物像について考えてきましたがいかがだったでしょうか。

これまでにない新しいアイディアを世に生み出した草下靖也氏は,理系科目に限らず1人で全教科を教えることができる万能タイプの人物です(本書のイラストも自分で書き上げているそうです)。

最近の動画サイトをみると,胡散臭いとまでは言いませんが,到底その本人でなければ実現できない再現性に乏しい勉強法がそこかしこに散見される状態ですが,本書で紹介されている学習法は,実際に彼の塾で行われているものであって怪しさは微塵も感じられません。

それどころか,本来ならば門外不出とするような内容を公表している点について,本書の根底に環境に恵まれない受験生への救済の気持ちを見て取ることができました。

著者が教える塾に通えば難なく学べてしまう内容ですが,立地や時間,金銭的な制限からそれが叶わない人は多いわけです。

そういった教育格差の問題を踏まえて考えてみると,重要な知見に富んだ本書が1650円で購入できてしまうことは他の予備校からすれば脅威とも思える試みであるわけで,ここで得られる内容は予備校の授業1回分(数千円はします)の内容を凌駕しています。

ゆえに,理系で難関大学を受験しようとしている高校生にとって本書は必読とも言える1冊です。

本書の勉強法を実践するにあたっては,著者が教えている「生徒派」という塾のHPを訪れてみてください↓

公式サイト

より信頼できる気持ちでもって本書に取り掛かれることでしょう。

最後までお読みいただき,ありがとうございました。