今回は「全国通訳案内士試験に合格するための方法」について考えてみたいと思います。

2018年からは業務独占規制が撤廃されて,ずいぶんとその価値が下げられてしまった通訳案内士ですが,試験の内容は相変わらずの内容で,確実に合格するにはかなりの余裕を持って勉強しておくことが必要です。

試験会場では多くの年配の方々がいることを確認したので,若い人であれば彼らの長年の経験とも競わなければなりません。

そうしたことも踏まえると,数ヶ月程度の猛勉強ではなく,1~2年計画での合格を目指していく戦略を採用するのが良さそうです。

全国通訳案内士試験の難易度

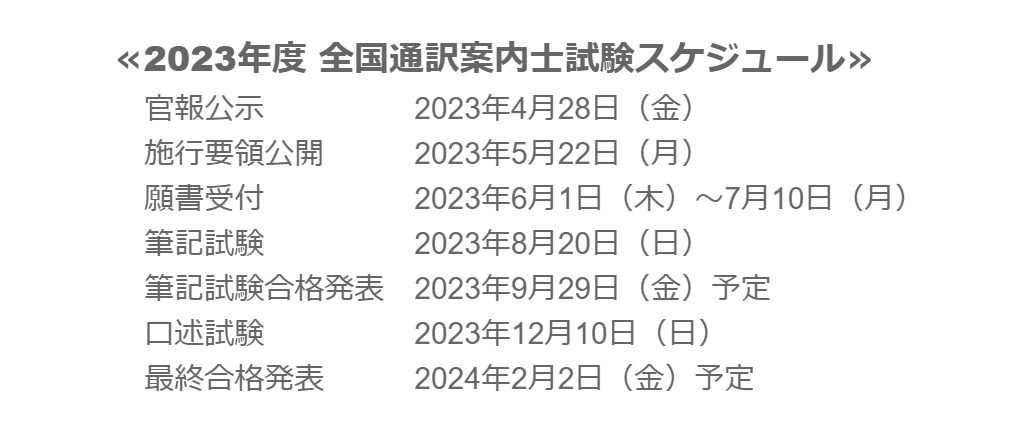

全国通訳案内士試験はJNTO(日本政府観光局)が年に1回実施しているもので,合格すると「全国通訳案内士」と名乗れるようになります↓

試験科目は以下の通りですが,以下のi~ivまでが1次試験で,vは2次試験として別の日に行われることを覚えておきましょう↓

- 外国語

- 日本地理

- 日本歴史

- 一般常識

- 通訳案内の実務

なお,外国語は希望する言語を選べますが,当記事では英語として話を進めていきます。

今回の記事を書くにあたって私も実際に受けてみましたが,本人の生き方が試験結果に大きく影響する一般常識などという科目がある上,「これだけ完璧にやれば余裕で合格点が取れる!」的な対策本も出ていないため,確実に合格できる方法はなさそうです。

もちろん,対策本やスクールが有益であることは確かで,何かしらを利用していくことにはなります。

ですが,それらから得た知識を完璧にしたところで合格点に達しないことが往々にしてあるわけで,全教科において合格点を「余裕で」取れることはまず期待できないでしょう。

通訳案内士の適性を判断するためのテストということで,本人の趣味や嗜好が問われる問題があって構わないのですが,試験範囲に対する案内は曖昧な上,知識を問うだけの選択問題も多く,普段記述式の入試問題を解くことに慣れている自分からするとがっかりする出来栄えのテストでした。

特に不満だったのは一般常識の試験で,試験実施元からは以下のような説明がありました↓

例えば,試験実施年度の前年度に発行された「観光白書」のうち,外国人観光旅客の誘客に効果的な主要施策及び旅行者の安全・安心確保に必要となる知識,並びに新聞の1面などで大きく取り上げられた時事問題等を問うものとする(参考)

過去問を解いている分には何とかいけそうな感じもあったのですが,本番では,前年度の観光白書を読み込み,yahooのトップページにあるようなニュースを毎日読んでいるくらいでは合格点が取れない内容だったわけです。

「例えば」や「等」などと保険を掛けた書き方をしている以上,数十年分の新聞の1面を遡れば確かに全問正解できるかもしれませんが,これでは一般常識ごときに大量の時間を費やさなければならなくなってしまいます。

2023年の問題で言えば,「LGBTの各国の取り組み」や「有楽町線や南北線の延伸」が出題されましたが,これらについて知っていることが全国通訳案内士の常識なのでしょうか。

ちなみに,通訳案内士の1次試験の後に,各予備校では解説会のようなものが開かれるので覗いてみましたが,ようするに,塾でやった内容をすべて「完璧」にしていれば合格点は取れるという話にすぎませんでした。

これだと,ちょっと文章の見落としがあるのようなケアレスミスをしたらすぐに不合格になってしまうことになり,どれも「常識」という言葉で誤魔化していますが,誰が知っている内容を常識としているのか怪しいものです。

最大6点失うところもありましたが,20点しかミスできない中での6点は痛すぎます。

さらには,講師がさも当然のように解説していた答えが後で間違えだと判明することもあるわけで,問題自体が悪問だったなどと批判していたほどです。

とはいえ,2023年の問題に関してはそう評価するのも当然だと思う出来栄えであったことは確かで,私は試験前の1ヶ月間で200時間の勉強時間を確保して本番に挑んだのですが,それでボーダーラインぎりぎりという結果でした(外国語は除く)。

過去問含めて9割くらい取れることもありましたが,肝心の本番での一般常識が6割に届かなかったので今回は不合格でしょう。

ゆえに,みなさんはこのような短期集中での合格は狙わないようにしてください(以前受けたテストで一般常識に合格したことはありますが,恥ずかしいので来年受け直すつもりです)。

短期間で一気に合格を目指すような勉強を採用する場合,どうしてもタイパ(タイムパフォーマンスの略で「時間帯効果」を表す)の悪い勉強法は敬遠しがちになりますが,それだと一般常識で不合格になってしまう可能性が高まります。

その他の科目も,一般常識ほどではないでしょうが,運悪く「正解できなければならない問題」を間違えてしまうこともあるでしょう。

ゆえに,当サイトでは以下のように結論付けることとしました↓

通訳案内士の攻略法

- 免除科目はすべて利用する

- 2年ごしで受かれば良しとする

勉強時間としては500時間はかけることをおすすめします(200時間あたりから勝負できるようになりますが確実に合格とはいきません)。

通訳案内士試験では免除科目を生かそう

通訳案内士試験以外のテスト(外部試験)をわざわざ受験する必要はないように思うでしょうが,通訳案内士試験で確実に合格点を取るために,タイパの悪い勉強までしなければならないとあらば話は別です。

ラッキーなことに,他の資格取得のために時間を割いて免除申請を狙った場合であっても,本試験の結果に響くことはありません。

そもそも,一般常識で確実に合格しようと思えば,観光白書を何年分もダウンロードして読む羽目になるわけで(1年分で数百ページある上,試験で1題しか出題されないこともある),さらに多くの常識を身に付ける必要があることを考えれば,そのような寄り道をすることは全く苦に感じないはずです。

むしろ,外部テストの勉強をすることで,通訳案内士試験に役立つ知識が得られますし,外部テストに合格できた科目は通訳案内士試験の免除に利用できますから,受けない理由はありません。

現在,免除申請に使える外部試験とその科目についての関係は以下の通りとなっています↓

- 旅行業務取扱管理者(国内・総合)→日本地理が免除

- 歴史検定(2級・1級)→日本歴史が免除

- TOEIC(LR900かS160かW170)→英語免除

- 英検1級→英語免除

旅行業務取扱主任者(2005年から旅行業務取扱管理者となる)やセンター試験(共通テストは対象外)なども挙げられていますが,今では受けることができないテストです。

なお,通訳案内士に合格できる英語力と英検1級に受かる英語力は重なっているようで,違う方向に向かっていくことにもなるのでTOEICの方が無難でしょう。

とはいえ,英検1級は今ではTOEIC900点などより難しいテストだからか,いつ合格したかは問わないとされています(TOEICは通訳案内士試験を受ける前年の4月以降の結果しか使えません)。

次章からは,地理,歴史,一般常識,英語について,外部試験の対策と通常の通訳案内士の試験勉強の両方に触れていきますが,出来る限り外部試験に合格することを目指すようにしてください。

免除試験をすべて利用しつつ全国通訳案内士合格を目指す場合,以下のようなカリキュラムになります(英検やTOEICは除きます)↓

各種試験と実施月

9・10月:旅行業務取扱管理者(国内・総合)

11月:歴史検定2級

8月:通訳案内士1次試験

12月:通訳案内士2次試験

英語試験を免除申請に利用する場合は,1次試験の願書を出す時までに結果が判明していなければなりませんが,逆に考えれば,間に合えばいつ受けても構いません。

各種テストの詳細については各HPで確認してください↓

地理の勉強では地図を使おう

日本地理について

- 外国人観光旅客が多く訪れている又は外国人観光旅客の評価が高い観光資源に関連する地理を範囲とする

- 内容は地図や写真を使った問題も含まれる

- 本試験は30分で30問程度の多肢選択式

- 合格ラインは7割

通訳案内士試験の攻略法

通訳案内士の地理対策ですが,都道府県の位置や県庁所在地名,主要な川や山脈,さらには平野名など,小学校で習うような内容が入っていなければまずはそこからです。

続けて,各都道府県ごとに,主な観光資源について学んでいきましょう!

このとき学んだものは,どんどん白地図に書き込んでいくことをおすすめします↓

サイズはできるだけ大きいものを使い,細めのシャープペンを使うと書き込みやすいでしょう。

もちろん,他人が読める必要はないですが,雑に書くと自分が後から読んだときにわからないこともありました。

また,読み方については必ず確認してルビを振っておきます。

読み方を調べる際は「固有名詞+読み方」で検索する以外に,公式サイトのURLに注目すると楽です↓

固有名詞を覚えられないのは当然のことなので,問題を解いて間違えたり初めてその名を耳にした観光資源はインターネットで検索して,関連知識を調べてください。

「三大○○」とかとか来るたびに,似たような名前のものを聞くたびに,面倒くさがらずにその都度調べるのがポイントです。

画像で印象付けるのも有効で,例えば「浮御堂」と「堅田の落雁」の繋がりが最初わからなかった私ですが,調べることで浮いているイメージを掴むことができました。

白地図に書き込むことで,Google mapの使用頻度も極めて高くなるでしょう。

ここまでで50時間くらいは学習してきたはずですが,ここまでで合格最低点くらいの実力が付きます。

が,それだとギリギリの点数になってしまうので,さらにプラス10点を目指します。

最終仕上げとして考えられる方法は2つあり,白地図ではない市販の地図帳を別に買って眺めるようにすれば,隣の県との関りも見えやすくなります(白地図だけだと,どうしても横との県との繋がりが弱くなる)し,るるぶのサイトのような都道府県別のスポットを眺めても総復習が可能です。

旅行業務取扱管理者の攻略法

旅行業務取扱管理者のテストは試験範囲が明確なので,それ用の問題集を一通りやれば合格できます。

一通りというのは,解説書と過去問のことを指しますが,ユーキャンの本だと観光資源だけを別に学べる参考書も売っていて,その日本エリアのものが通訳案内士試験対策に使えておすすめです↓

国内と総合の2つがあり,前者の方が合格は容易だと言われ,総合だと海外の観光資源についても学ばなければならないのですが,1年越しの勉強において特に障害になるほどの負担ではないです。

余談ですが,私は前者の方の申し込み期限が過ぎていることに気付かず,総合の方だけを受ける羽目になってしまいました。

なお,旅行業務取扱管理者の勉強は本試験の地理の免除に使えますが,役立つ範囲は地理だけとは限りません。

旅行業法や団券などの扱いは通訳案内士試験の実務科目で問われるものと同一ですし,観光資源の勉強で連続テレビ小説の話や世界遺産などの記述は一般常識にも出題されうる内容です。

歴史の勉強は簡単なものから

日本歴史について

- 日本の観光地等に関連する日本歴史についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む)のうち,外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする

- 内容は地図や写真を使った問題も含まれる

- 30分で30問程度の多肢選択式

- 合格ラインは7割

通訳案内士試験の攻略法

通訳案内士試験の日本歴史ですが,前提知識のない方がいきなり詳しい高校の教科書などから始めると失敗します。

予備校で配られる教材はもちろん,通訳案内士用の市販本も難しいはずです。

そのため,まずは簡単なものから徐々にレベルを上げていくようにして,何度も読み直して肉付けしていく学習戦略を採用してください。

最初は小学校の歴史教科書から学びますが,これはスタディサプリでも良いのでスピード重視で,特に覚えておきたい歴史の流れを押さえます↓

次に中学歴史です。

これは結構な回数読み直すことになるので,1冊買ってしまって構いません↓

自由社の教科書であればAmazonでも買えますが,南京事件の記述がないことを不服に思うような方はオークションサイトなどでお好きな会社のものを購入してください。

読み終えたら,通訳案内士用の何らかの問題集を買って繰り返しやってみましょう!

ここまでやると,通訳案内士の過去問がある程度(最低でも5割くらいは)解けるようになっているはずですが,どちらをやるにしても,間違えたものはネットで検索したり,学んだことをどこかに書き残しておくことで忘れにくくなります。

高校で使う日本史図録も用意し,文化ごとの建造物くらいは写真で確認しておくと効果的ですが,Wikipediaを使う際には,読んでもわからないことばかりでさらに深みにはまることもあるので,何か1つでも新しくわかったことがあればそれ以上深追いしないようにしましょう。

問題がある程度解けるようになったら,再度中学の教科書を読み直してください。

すると,最初に読んだときよりもずっと理解が深まっていることに気が付くはずです。

この時点で試験に合格できる力は付いたと言って構わないのですが,「余裕で」合格するためには以下のいくつかをやるようにしてください↓

- 歴史マンガを購入して読む

- 高校の日本史を学ぶ

前者に関して,子ども向けだと感じる方がいらっしゃるかもしれませんが,今の歴史マンガは注釈が充実しているので,それだけで大学入試にも対応できると宣伝されているくらいです↓

逆に,中学までの歴史の知識が入っていない低学年の子どもが読んだところで,そこまでの効果は期待できないかもしれません。

大人が読んでいて1つ惜しいと感じるところは,近代の内容に近づけば近づくほど,出版社によって創作されたストーリーが自分の信じる歴史観とぶつかってくることでしょう。

それでも,全体としてみれば有用であることは確かです。

上に挙げた2つ目の高校の日本史については,次で紹介する歴史検定を攻略する際にも使うことができます。

歴史検定2級の攻略法

通訳案内士の歴史が免除になるのは2級以上です。

運営元によると,2級は高校で学ぶ程度で,比較的高度な歴史知識が要求されることになるので,高校の教科書を使って学んでいくことになります。

中学のものと異なり,高校の教科書は入手しやすいですし,各種参考書も充実しているわけで,大学受験で使われる参考書(1問1答など)も1冊別に購入して何度か解いたら,あとは歴史能力検定の過去問をやって合格点が取れていれば大丈夫です。

歴史検定の勉強をすることはそのまま通訳案内士の対策になるわけで,受けない手はありません。

1冊に3級や1級の問題も含まれているので,自分の現在の実力がわかりやすいです。

2級の合格率は37.7%で,30歳以上の受験者が50%以上を占めています。

合格最低点は60%ということでそれほど高くありませんが,一部記述問題が出題される点に注意しましょう。

一般常識の勉強はやりすぎるくらいで

一般常識について

- 現代の日本の産業・経済・政治及び文化についての主要な事柄(日本と世界との関りを含む)のうち,外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする

- 内容は観光白書や新聞(一般紙)に掲載された時事問題をベースに出題する

- 20分で20問程度の多肢選択式

- 合格ラインは6割

通訳案内士試験で最大の壁となりやすい一般常識ですが,これだけやればOKという参考書が出ていないところが大きな問題です。

さらに悪いことには,免除にできる試験も開催されていないため本試験で合格しなければなりません。

しかし,内容が新しい年のものになっていない参考書は全く使えず,かといって50年前の話題なども普通に出題されることもあるわけで,若い人であれば生まれる前の出来事となり,年配の受験者と比べれば明らかに不利となります。

それでいて,若い人しか知らないような話題が出てくることは少ないです。

さて,一般常識の学習の基本は観光白書に設定すべきで,そこでわからなかった用語についてきちんと調べて補っていくところから始めます。

とはいえ,近年2年分の観光白書と現代用語の基礎知識くらい読んだ状態で試験に挑んでも,ノーミスでギリギリ合格点に届くかといったところです。

凄くタイパは悪いのはもちろん,しかもこの結論は,自信がないところを勘で解いた場合の期待値通りの結果が出た場合であり,運に身を任せることになりかねません。

合格最低点は自力で取って,後は運任せで余裕で合格するというのを一般常識の戦術にしたいので,ヤフーニュースのトップページに出てくる難しめの内容はちゃんと理解しておく他,一般常識の参考書もできる限り購入してやることをおすすめします。

なお,通訳ガイドのためのスクールの1つが以下のような分析動画を公開してくれていたことに今になって気が付きました↓

なお,上の動画で58ページ分の資料を無料で公開しているあたり,時代が変わったなぁと思わざるを得ません(これだけの知識を塾で教えるだけでも結構なお金になるでしょう)が,ここに書かれていることだけを学んで試験に挑んでも,合格点に届かないあたりに通訳案内士試験の闇を感じます。

とはいえ,40年も第一線で通訳案内士試験の授業を行ってきた方の分析結果がこういった具合であるわけですから,これから初めて受けるような方であれば,それ以下の分析にしかならないのは明らかです。

予備校講師がしていることというのは結局,過去に出題された内容を基に,どのような問題が出るかを予想し,同じタイプの問題を出たときにどう解けばよいかを教えているにすぎません。

ゆえに,そうした過去問の分析結果を公開してくれているのであれば喜んで利用させてもらいつつ,プラスアルファで自分なりに学ぶことを忘れないことが重要です。

あくまで他人の分析は他人のものであって,自分の受験での勝利は自分の力で掴み取ることを忘れないでください。

以上のことから,通訳案内士対策本の一般常識に関する内容というのは,最新のデータを掲載しつつ過去のデータを蓄積した膨大な量となるはずで,そうでない教材は試験ではほとんど役に立たないことも知っておきましょう。

当サイトの結論としては,以下の通りです↓

- 利用できる観光白書はすべて利用する

- 時事問題を中心とした一般常識の本も読む

- トップニュースは難しい内容のものに注意

ニュースですが,直前に発表されたものは試験問題に反映されないでしょう(問題がすでに作られてしまっているため)。

そのため,前々から時間をかけて情報収集しておくべきで,これもまた,通訳ガイド試験は2年越しで攻略すべきと言う根拠となっています。

通訳案内の実務の勉強は簡単

一般常識について

- 通訳案内の現場において求められる基礎的な知識を問うものとする

- 内容は観光庁研修のテキストを試験範囲とする

- 20分で20問程度の多肢選択式

- 合格ラインは6割

通訳案内の実務ですが,打って変わってこちらの対策は簡単です。

全国通訳案内士試験のガイドラインに書かれているように,観光庁研修のテキストが試験範囲のメインとなっていることは確かで,数年前に発売された参考書であっても現在のものと内容がほとんど変わりなく,最新データに目を光らせる必要もないのは助かります。

一度読み終えてしまえば数時間で記憶を呼び覚ますことができるようになるので,早めに1度通読しておき,後は記憶が薄れ出したタイミング(1ヶ月おきが多い)で読み直すようにすれば問題ありません。

時間がない方は,市販の参考書が上手くまとめられているのでおすすめで,それだと通読するのに数時間もかからず1時間で読み終えられてしまうものもあります。

ただし,その場合は余裕を持って合格点とはならないので,過去問を解いて間違えたところの関連知識くらいは,観光庁のテキストでピンポイントで学んでおくようにしましょう。

英語の勉強はライティングの本を使おう

一般常識について

- 1次試験は読解問題(40点),和訳問題(20点),英訳問題(20点),あるテーマや用語を英語で説明する問題(20点)からなる

- 2次試験は口述問題で,3つのテーマから1つを選びプレゼンし質問に答える,試験委員が読み上げる内容を英訳し質問に答える

- 1次試験は90分で,2次試験は10分

- 合格ラインは7割

通訳案内士の1次試験の英語について勉強することは,2次試験の役に立つのはもちろん,日本の地理や歴史の知識も深まるので無駄はまったくありません。

ですが,試験時間は90分もあるため,まともに受けてからさらに午後の試験に挑むのは大変です。

難易度も高めで,予備校講師たちの説明を聴いていても毎回確実に合格するのは難しいように思います。

とはいえ,2次の口述試験がある以上,英語の勉強をせずに通訳案内士試験を突破することも不可能でしょう。

そのため,英語は毎日何かしらの勉強を継続すべきなのですが,ここでは2次の口述試験をメインに学習を進め,それでいて免除試験も突破できるような攻略法を提案させていただきます。

メインに使う参考書は2次試験に使えるスピーキング対策本が考えられますが,問題数や内容が薄くなりがちなので,私はライティング本を使うことにしました。

英作文の対策に用いるのが通常ですが,そこから得た知識はスピーキングにも転用することが十分可能です。

もちろん,1次試験の結果がわかったタイミングでスピーキング用の本を1冊やってみたり,場合によっては各種予備校の2次試験対策に参加するでも良いでしょう。

その際,下地としてライティング本で学んでいるおかげで,話のネタとなる知識には困らずにすみますし,後は時間内に話す練習ための最終調整をするだけです。

TOEICではL&Rの900点ではなく,Speakingテストで160点以上を狙います(保険をかけたければ,S&Wを受けてライティング170点以上取ることでも免除にできます)。

申し込んでから受験までに最も時間がかからないのがS&Wテストの良いところで,Speaking Testだけ受ける場合の試験時間は入室から退室まで30分もあれば完了です。

まとめ

以上,通訳案内士の受かり方についてまとめてきました。

1次試験は英語以外は時間切れになるようなことはないですが,そもそもの時間が短い一般常識や通訳案内の実務だとさほど見直しの時間までは十分に取れません。

読み間違いや読み抜けがあることで,正解を導くための重要なヒントを見落とすことに繋がってしまうので,変に焦ることなく,時間をほどよく使って解くことを心掛けてください。

通訳案内士になったときのことを考えると,地理・歴史・常識・実務のすべてでできるだけ多くの知識を持っておくに越したことはありません。

外国語の運用能力ももちろんですが,すべてが高いレベルにあればあるほど優秀なガイドができるはずです。

問題内容については良いとは言えませんが,受からないことには全国通訳案内士とは名乗れないわけですから,何としても合格しなければなりません。

そのとき,今回述べたような攻略・勉強法が役に立ったら幸いです。

ここまでお読みいただきありがとうございました。