2018年度から,文部科学省において「高校生のための学びの基礎診断」がスタートしました。

中を覗いてみると,高校生の基礎学力を測定するための一定の基準をクリアした民間試験がずらりと並んでいます。

教育改革においては「生徒の学習状況を多角的に評価すること」が重要な課題として挙げられていますが,各学校が,国に認定された質の高い民間試験(測定ツール)から自分たちの教育方針に沿ったものを選んで使うことで,生徒の学力をより確かなものにすることができるようになったわけです。

生徒側はただ黙って与えられる立場にはあるものの,文科省のお墨付きということで,多少は安心して受けることができますし,弱点を発見できたり自分の成長具合を自覚できたりするメリットは確かにあります。

今回の記事では,そもそも「高校生のための学びの基礎診断」とは何かから始まり,実際どのようなツールが認定されているのか,具体例もみながらまとめていくことにしましょう!

高校生のための学びの基礎診断とは

「高校生のための学びの基礎診断」とは,義務教育において高校生が身に付けるべき基礎学力の習得度合いを測定できると文部科学省に認定された民間試験(正確には認定する制度自体)のことを指し,各学校はそれらの結果を参考に,自分たちの指導について反省することができます。

なお,この制度が創設されたのは2018年と比較的最近のことであり,夏に審査を行い秋に認定された測定ツールが公表されるようですが,初回は2019年度から利活用され,見直しは3年ごとに行われる予定です。

つまり,2回目は2022年度~2024年度(令和4年度~6年度),3回目は2025年度~2027年度(令和7年度~9年度)といった具合になります。

認定されたツールについては,文科省のHPに行くと詳細を確認することができるので,興味がある方は早速みてみてください↓

ちなみに,認定されるためにクリアすべき基準としては,以下のようなものが挙げられていました↓

- 学習指導要領を踏まえた問題設計である

- 知識や技能以外に,思考力・判断力・表現力を問う出題がある

- 記述式問題の出題や,英語では4技能が測定可能である

- 学習改善や教師の指導に生かせる結果を提供できる

現在までのところ,対象科目は主要3科目(英語,国語,数学)のみとなっていますが,今後地歴公民や理科といった教科が加わる可能性は無きにしも非ずです。

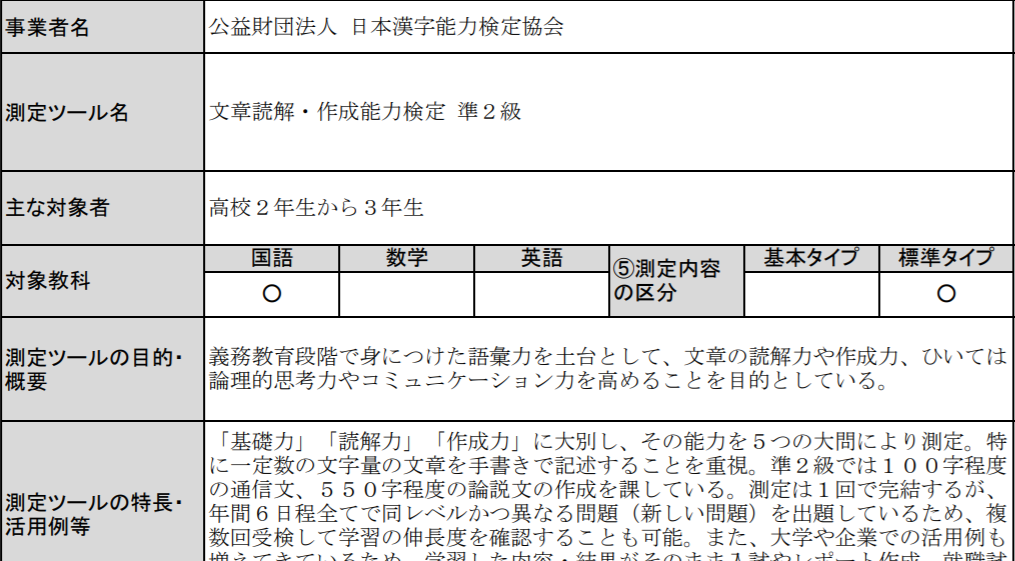

ここでは,例として「文章読解・作成能力検定」をみてみますが,目的や対象教科そして難易度や特長などが測定ツールごとにまとめられていました↓

各学校はここに掲載されている基本情報を判断材料とし,自分たちの教育方針に合った測定ツールを複数選択することで,年間指導計画などに反映していくことになります。

そしてそれらのテスト結果は,学校自体の指導がうまくいっているかどうかの確認だったり改善だったりに役立てられるというわけです。

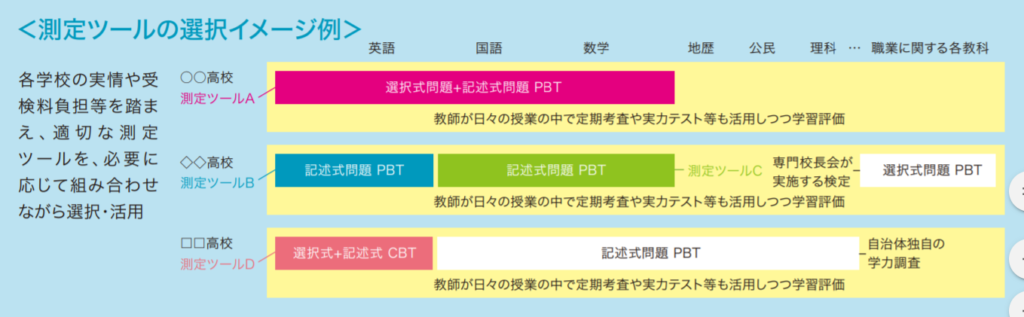

配布されたリーフレットによれば,以下のようなイメージとなります↓

学校ごとに測定ツールが異なるのはもちろん,自治体独自の学力調査の活用も当然ながら可能です。

なお,測定ツールの難易度的には大きく2種類があります↓

- 高等学校における共通必履修科目重視の「標準タイプ」

- 中学までの義務教育内容重視の「基本タイプ」

第1回のときに採用されていた数学検定を例に説明すると,標準タイプとして「準2級」が,基本タイプとして「3級」が測定ツールとして認定されていました。

前者の試験範囲には高1の内容(数学IA)が50%に中3内容が40%含まれているのに対し,後者は中1から中3までの内容がそれぞれ30%ずつ含まれているのが特徴的です↓

-

-

数学検定とその受検目的!培った論理は生涯の支えになります

今回は,日本数学検定協会が実施する「数学検定」について,その概要と受検する目的を中心にまとめていこうと思います。 第1回の試験が行われたのは1992年のことで,これまでに400回以上の試験が行われてきましたが,Socie ...

続きを見る

とはいえ,これらのどちらか1つを使わなければいけないわけでもありません。

複数のツールを組み合わせて使うことになるわけですから,そのさじ加減はあくまで各学校の利用目的次第だというわけです。

英検や数検のように推薦入試で結果的に有利に働くものがあるとしても,原則として大学受験目的で利用することはありませんし,教科や測りたい資質能力に合わせてピンポイントで選択できたり,PDCAサイクルの構築に役立つ民間試験だけが国に認定されてきているように思われます↓

PDCAサイクルとは

Plan→Do→Check→Actionの4ステップを繰り返しながら業務などを継続的に改善していく方法

活用のタイミングについては以下の画像を見ていただくと理解しやすいと思いますが,定期試験の合間に各学校ごとに独自に診断ツールを組み合わせて利用していく感じです↓

なお,全高校で同じ時期に共通の基礎診断ツールを活用することで全国の順位が確認できますし,英語教育を売りにしている学校などでは,英語の測定ツールの結果を学外向けのアピールとして使えるかもしれません(ただし,データを公表する義務はありません)。

これまでに認定された団体

国語・数学・英語ごとの認定の他,3教科まとめての認定がありますが,第2回のときのように,特定の教科の認定(このときは数学)がない場合もあります。

2019~2021年度

初回となる認定を受けた団体は全部で9つでした↓

- 日本漢字能力検定協会(国)

- ベネッセコーポレーション(英,国,数,3教科)

- 日本数学検定協会(数)

- 教育測定研究所(英)

- ケンブリッジ大学英語検定機構(英)

- Z会ソリューションズ(英)

- ブリティッシュカウンシル(英)

- 学研アソシエ(3教科)

- リクルートマーケティングパートナーズ(3教科)

2022~2024年度

第2回目は以下の6団体が認定されています↓

- 日本漢字能力検定協会(国)

- ベネッセコーポレーション(3教科,英)

- 学研教育みらい(3教科)

- ケンブリッジ大学英語検定機構(英)

- ブリティッシュカウンシル(英)

- ピープルサート・クオリフィケーション・リミテッド(英)

スタディサプリの学びの活用力診断とは

初回時において私が気になったのはリクルートマーケティングパートナーズのもので,英検や漢検さらにはベネッセの総合学力テストなどと比べると,特に真新しいものに映りました。

そこで本章では,スタディサプリを例に「学びの基礎診断」の特徴についてみていくことにします。

リクルートが提供する測定ツールは「スタディサプリ学びの活用力診断」と呼ばれており,ICTが注目されるこれからの時代に相応しく,連動するオンライン教材による事後学習が可能なところが特に魅力的です。

公式HPで挙げられていた特徴としては,

- 知識をどう活用するかに重きを置いた設問

- オンライン教育サービスであるスタディサプリとの連動

- PDCAサイクルや学習意欲の喚起に役立つ

といったものがあり,先の基準に挙げた問題の質であったり,測定結果を生かした指導が行いやすいものとなっています。

導入してから一定期間が経過したタイミングで成績を比較することにより,生徒の能力が段階的に伸びているかの確認も当然ながら可能です。

特にユニークなのは,試験内容とスタディサプリというオンライン教育サービスが連動しているので,1人1人に個別最適化された復習を提供することができるところでしょう。

個人で民間のテストを受けたことがある方ならわかるかと思いますが,テスト結果に自分の苦手分野が書かれていても,一体どの教材のどのページを勉強すればよいかがわからず,結局なんとなく復習しては終わりにしてしまうものです。

しかし,試験結果が返ってきた際に「○という講座にある△という講義を観て学ぶように」といったアドバイスが受けられるとしたらどうでしょう。

迷いなく復習まで行うことができるはずです(教師も復習したかどうかを学習履歴から確認できるでしょう)。

現に本ツールを採用した高校の生徒は,数ヶ月間スタディサプリの一部範囲を自由に復習に用いることができます。

ここ数年でスタディサプリはいくつもの学校で急激に使われるようになっており,そこで培ってきたノウハウがあるからこそできる結果なのでしょう。

なお,利用者が多いツールを利用するメリットは,比較する際のデータの精度が高いことであり,スタディサプリでは偏差値ならぬ「相対評価指標」といったものが算出され,全国の活用校の結果と照らし合わせることで,どの分野を優先的に取り組むべきかがわかります。

以下に,本測定ツールで過去に実施されていた内容をまとめておきましょう↓

スタンダード

- 高1&高2向け

- 年3回の実施

- 基本3教科だが高2の11・1月は理社が加わる

- 料金は3000円程度

ベーシック

- 高1&高2向け

- 年2回の実施

- 料金は3000円程度

そして,診断後に返却されるのは,

- 結果レポート(教員向け&生徒向け)

- 教師用指導ガイド

- 結果の振り返り会を実施

- 問題解説動画

- スタディサプリでの学び直し講座

- 類問演習プリント

- 相対評価指標

です(理社では提供されないものがあります。また上記サービスは2019年度に調べたときのもので,現在の状況については要確認です)。

赤字部分は先ほど紹介した,他の測定ツールには真似できないスタディサプリならではの強みであり,「振り返り会」というのは,診断結果を教員と担当者が一緒になって確認し,今後の指導計画や試作案を考える際に生かすためのものとなります。

なお,個人用に提供されているサービスとはやや違う部分もありますが,一般的な機能や学習コンテンツについては以下のまとめページを参考にしてください↓

まとめ

以上,2019年度から始まった「高校生のための学びの基礎診断」という制度の概要と,これまでに認定された団体の紹介,さらには文科省に実際に認定された測定ツールの中からスタディサプリを取り上げて,その試験内容を詳しくみてきました。

どの測定ツールを用いるかについては,あくまで学校側が決めるものなので,高校生としては,自分が受けた試験結果を元にしっかりと自分の強みと弱みを認識し,前回よりも良い成績を残せた際には大いに自分を褒めては自己肯定感を高めていってほしいと思います。

もちろん,学校側は測定ツールを上手に組み合わせては生徒の実情を細かく把握し,PDCAサイクルによる改善により,適切な指導に生かしていただきたいものです。

この先,さらなる測定ツールが追加されたり,既存のツールが大いに改善されることもあるでしょう。

次回の認定結果を楽しみにしています。

最後までお読みいただいた方,誠にありがとうございました。