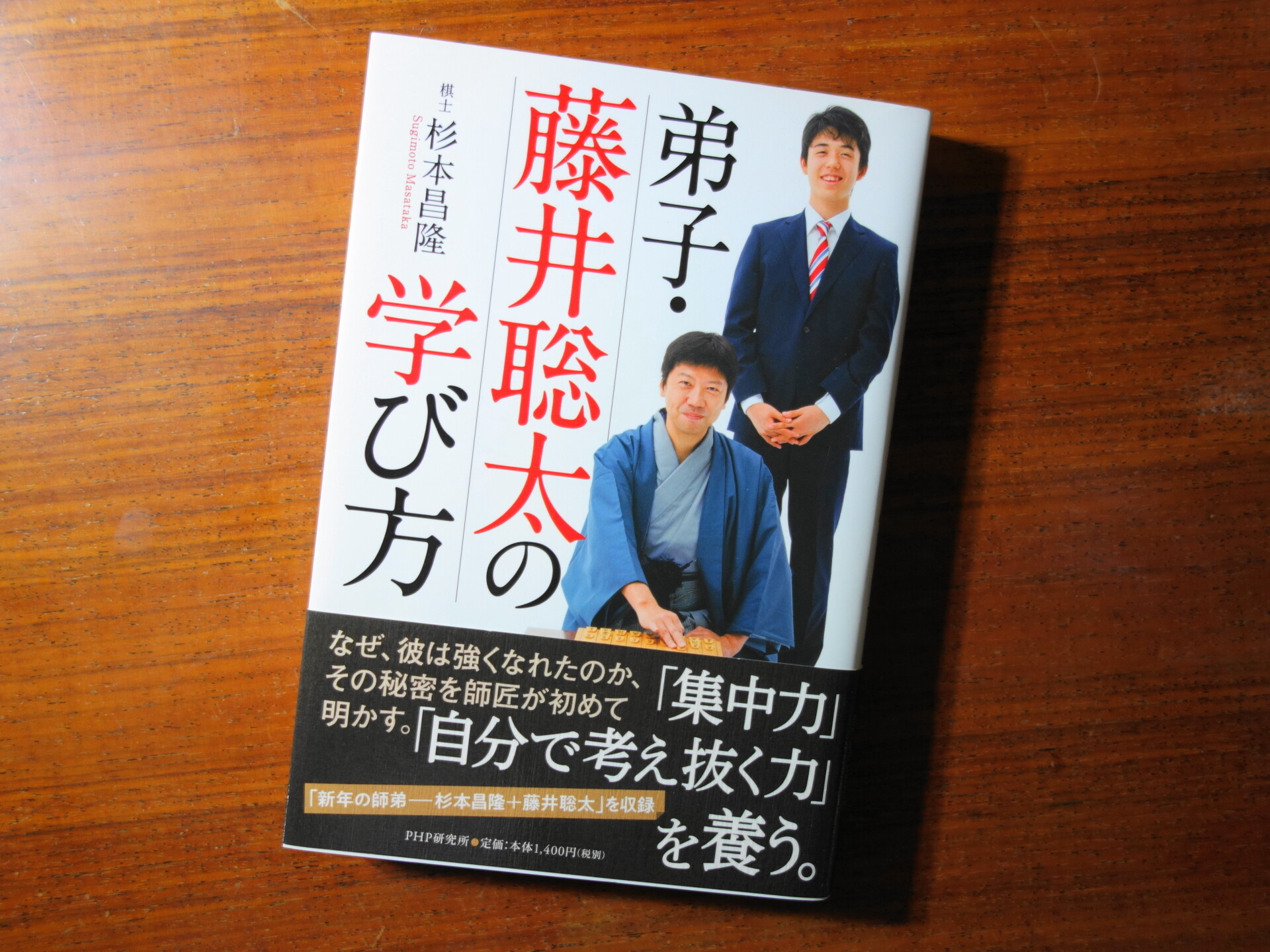

今回ですが,今を時めく棋士である藤井聡太さんの師匠が書いた「弟子・藤井聡太の学び方」という書籍を基にして,天才の育て方のヒントについて考えてみたいと思います。

ところで「天才」という言葉は使い方が難しく,シューベルトやゴッホのように生前は評価されず後世になってようやく発見されることも多いのですが,当記事においては「遺伝的に備わった能力をいかんなく発揮し,周りよりも明らかに秀でた能力を示す人たち」のこととさせてください。

八冠を初めて達成した藤井聡太さんはその意味では天才です。

まずはそんな彼の資質や能力について学ぶところから始めて,天才を育てた大人たちから子どもへの接し方についても学んでいきましょう!

藤井聡太さんに備わる資質と能力

優れた才能を持って生まれた子どもであっても,そのための遺伝子が発現しなければ(才能が目覚めなければ)周りに気づかれることはありません。

一卵性双生児であっても別の環境で育てれば別の人格になることがよく知られています。

なお,その子がはたして才能を持って生まれているかどうかについて知る術はありません。

そこは「才能がある」と信じるところから子育てをし始めることになります。

結果的に才能が目覚めることになれば,遅かれ早かれ誰かが気が付くはずですし,そうでなくてもかけた愛情は決して無駄にはなりません。

何らかの形で報われるでしょう。

なお,藤井聡太さんは師匠が気づくほどの才能の片鱗を示すこととなりました。

それは彼が小学校低学年だった頃の話になりますが,ここでは師匠が挙げる当時の藤井聡太さんの資質・能力について顕著だった3つを紹介することにしましょう。

負けず嫌いである

「負けず嫌い」や「悔しがり」の性格が,将棋のような勝負事に向いていることは明らかです。

思えば人生では競争するところが多く,スポーツに限らず勉強でも出世でも,早食いでも落札価格でも基本的に天才は勝負ごとに勝つことが運命づけられています。

活躍するアスリートにおいて,子どもの頃は泣いてばかりいたというエピソードはドキュメンタリーでもよく目にする光景ですし,これは良い歳の大人でも同じで,つい先日行われていた卓球大会でも負けた選手が涙していました。

藤井聡太さんも例に漏れず,TVで泣いた画ばかりがクローズアップされることも多いのですが,師匠によれば,明らかに誰の目にも負けが明らかだったときは泣かなかったと言います。

しかし,逆転された時や悔しく思った時にはそれこそ火がついたように激しく泣きじゃくっていたといういますし,八冠を達成した後においても,「涙こそ見せないが,負けた時は同じだけの悔しさがある」と彼自身が述べていました。

大泣きしていたのは,時期でいうと小学2年生の頃までだったそうで,東海研修会の成績を見ても5連敗する日があるなどそこまでは強くなかったそうです。

負けず嫌いが発揮されたのは将棋にとどまらず,トランプのようなカードゲームもその対象で,勝つまで止めようとしなかったという面白いエピソードもあります。

気持ちの切り替えが早い

一方で,その悔しさを次の対局まで引きずることはなく,しっかりと次回へのモチベーションに変えられるだけの「切り替えの早さ」は師匠から大いに賞賛されています。

世界一になったチームの選手がその日だけは喜んでもまた明日から気持ちを切り替えてストイックに頑張ったり,普段は一般人と変わらない俳優がカメラを向けられた途端別人のように変わったりするのも同様です。

幼少期の藤井聡太さんの場合,悔しがって涙してもそこで一度気持ちをリセットすることができたからこそ,好きな将棋への情熱を持ち続けられたのでしょう。

ところで最近見たインタビューで「負けて落ち込んだ後にどうやって乗り越えていますか?」と尋ねられた藤井聡太さんは,「すぐに寝てしまうことです」と答えていました(ちなみに,徹子の部屋に登場した21歳になった彼の最近の悩みは「1日10時間くらい寝てしまうこと」だそうです)。

答えの出ない夜を悶々とした気持ちで過ごすのではなく,朝すっきりと目覚めて充実した一日を過ごす方が確かに健全でしょう。

とはいえ,他の棋士の方が「悔しくて眠れない」と嘆くことも多く耳にするので,悔しくても眠れてしまうことも,藤井さんが気持ちの切り替えを得意とする証拠の1つかもしれません。

好きな人に振られても夜にすぐ寝つくことができるようであれば,その人はきっと恋愛の天才なのでしょう。

魅入られているものがある

「○○なしでは生きていけない」という点も,早期に夢を叶えられる子に備わっている資質だと思います。

藤井聡太さんは将棋でしたが,そのきっかけとなった方は祖母だったようで,決して彼女は将棋のプロではありませんでした。

その祖母に将棋で勝てたときの嬉しさが彼を将棋の道に進ませ天才を生むことに繋がったわけですから,自分が何かを好きだと思う感情に素直に従って生きることも天才に必須の資質・能力と言えるでしょう。

もっとも,彼の好きという感情の強さについては詰将棋に傾倒する様子などから判断しても生半可なものではないように推察します。

これについては私の親友も同じで,彼は素晴らしい漫画家になりましたがとにかく普段から何かを描かずにはいられない性格で,時間があればずっと絵を描いていました。

高校3年生の時,大学受験のために何泊か私の家に泊まることになったのですが,入試本番の日,「行ってきます」と出て行った後の机には手やら何やらのイラストが描かれていたノートが残されていたものです。

なので「自分が本当に好きなものは何だろうか」などと悩んでいる方も心配しないでください。

もしも本当に好きなものに出会ってしまえば,それはこれまでに考えていた「好き」のレベルをはるかに上回り,もはや「魅入られてしまう」ほどになると思われます。

本当に好きかどうかについて悩む必要もなく,していないと生きられないこともあるわけですから,その道に進むことは至極当然だったりするのです。

ゲームに熱中したあまり命を落としてしまう人もいると聞きますが,食事をせずに寝る間も惜しんでゲームするというのはある意味,本当に好きなことに出会ってしまったからこそ起こってしまった悲劇なのかもしれません。

しかし,好きなものに出会うことは基本的には素晴らしいことのはずで,その人自身からすれば,毎日が幸せであることも確かです。

天才の身近にいる大人はどう接するべきか

ここでは藤井聡太さんの身近にいる大人(師匠や親御さんなど)が,どのような考えでもって彼の成長を見守ってきたかについてまとめたいと思います。

良い環境を提供する

無意識であろうと血眼になって探し求めようとも構いませんが,子どもは学ぶ環境に恵まれることで,天性の才能が目覚めることがあるわけです。

ここで話したいがために,前章の資質・能力には含めませんでしたが,藤井聡太さんの空間把握能力(主に角を使う能力)は同年代の棋士の中でも群を抜いていたと杉本師匠は言います。

それには,幼稚園でのモンテッソーリ教育による創造力の養成や,キュボロという積み木おもちゃで培った空間能力が影響しているのかもしれません。

また数字遊びも好きだったということで,Gakken出版の「賢くなるパズル」は6歳前後で推理力を養うのに使ったと聞きます↓

このときのルールですが,

- 縦横で1から7までの数字を必ず1回使う

- +ー×÷のいずれかを用い,青枠内の数字を作る

だけです。

例えば左上にある「70」を作ろうと思ったら,7と2と5の組み合わせのいずれかになります(引き算や割り算で左の数字の方が大きくならなければならないといった決まりはなく,また枠内で使える四則演算の種類は1つのみです)。

ちなみに同じ高校生のフィギュアスケーターである紀平梨花さんは,幼稚園での奇抜な運動体験(逆立ちや跳び箱)の様子がTVで取り上げられることが多かったです。

子どもは行動範囲が狭くなりがちな分,身近にある物の中から興味が持てる物を探すことが多くなるため,周りの大人たちは環境を整えてあげる必要があります。

達成感を与える

将棋自体との出会いがなければ,今の藤井聡太さんはいなかったわけですが,ただ,このとき,祖父母の棋力がそこまで高くなかったために,数ヶ月後には勝てるようになったということが重要で,それが楽しく嬉しかったので,将棋を続けられたといった発言を藤井聡太さん自身がしていました。

不可能だと思っていたことができるようになったときの達成感は人を成長させるわけで,これを教育指導に取り入れている中学校も多いです↓

杉本師匠も,手の届くところに目標を設定することやわざと勝たせてあげることの重要性について書籍内で語っています↓

「兄弟子」と呼ばれる,同じ門下の年齢が近い弟子たちを競わせるのにも似たような理由があったからなのですね。

何らかの教育方針を持つ

その他に感じられたこととして,藤井聡太さんの身近にいる大人たちが独自の教育方針を持っていたことが挙げられます。

例えば藤井聡太さんが泣いてしまったときに親御さんは「泣くのはみっともない」などとは口にせず,叱らずに理解してあげようとする姿勢を見せていたそうです。

送り迎えにまつわるエピソードなどからも,各々が信念を持って見守ってきたことを強く感じさせられました。

杉本師匠も「弟子に迷いがあるときは一緒に落ち込むことはせず,どっしりと構える」ことを推奨されていますし,お母さんは子どもにやりたいことをやらせながら,息子が有名になってからも振り回されずに普段通りの生活を送らせることを努めているそうです。

自分の弱みを子どもに見せたりおやつタイムを設けたりすることは,私も塾で学生を指導する際に意識的に使っている方法でしたが,本書を読むことでその正しさを再認識することができました。

天才を育てる勉強法

杉本師匠の教えの中から勉強面で役立つものを最後にいくつかピックアップしてみましょう!

藤井聡太さんは高校に進学することを選択しましたが,長く活躍するためには広い視点が重要で,高校での学びや将棋以外の友人からの刺激が豊かな人生観を育み,それが結果的に「ひらめき」につながるという意見については,私も大いに共感しました。

困ったときに自分を助けてくれる直感めいたものは,その人の根底から生み出されるだと師匠は言うわけです。

この他,「気に入らない先生は反面教師にした」という師匠自身のエピソードであったり,プロにならなかった弟子たちの現在の様子について語られていたりもします↓

なお,決められた時間の中で集中させることがダラダラと時間をつぎ込むよりも効果的であるという意見は杉本師匠の実体験に基づいており,時間的な制限を決めてその中で最大限集中するという学び方は是非意識的に実践していただきたい方法です。

これは前章の達成感の話に関連してなのですが,私は塾で子どもに勉強を教える際,その子の学力レベルより少し難しめの問題を選ぶようにしていて,答えの道筋を子ども本人が自力で発見できるようにヒントを出せることこそが講師の腕の見せ所だと思っています。

この塩梅によっては「太刀打ちできない相手」と諦めてしまうことになるわけですから,解けなくて悔しがるような問題でないといけないわけです。

さらには,教える立場にあるから何か役に立つようなことを無理に言おうとするのではなく,「自分がやれることに全力を尽くす(母親であれば環境を整える)だけで十分だ」という指摘も,師匠の人柄の良さが表れた素敵なエピソードだと感じました。

なお,現在のネット社会では,有り余る学びの中から捨てるべきものを選ばないといけません。

本に書かれていた「中毒性,自分で考えなくなること,個性の喪失」については今後しっかりと考えていかなければならないテーマと言えるでしょう。

もちろん,将棋の反省会のように,負けた後でもしっかりその一日を振り返りどうやったらもっと良くなるのか考えることも勉強全般に通じる態度(試行錯誤や粘り強さに通じる態度)のように感じます。

まとめ

以上,「弟子・藤井聡太の学び方」という本を題材に,天才と呼ばれる棋士の資質・能力から学び方のヒントについてまで考えてきましたがいかがだったでしょうか。

羽生善治さんや豊島将之さんとの対局など,彼の対局を毎回楽しく観させてもらっていますが,輝く若者というのは見ている側に本当に元気を分けてくれます。

王将の囲い方すらほとんど知らない私ですらそうなのですから,師匠を始め,将棋に詳しい方であればより深い次元で藤井聡太さんから色々な人生のヒントを感じ取れることでしょう。

今の時代はどこの業界においても草食系というか,どこか熱くなれない子どもたちが多いと聞きます。

そんな中で好きなこと,楽しめることがあるのは幸せなことです。

この世界にいる間は真摯に取り組み,気持ちがなくなったらやめる。それは挫折でも逃げでもなく,新しい道に進む「卒業」である。

このような内容が本書に書かれていましたが,大変良い言葉ではないでしょうか。

アイドル関連のニュース見出しでよく「卒業」という言葉を目にしますが,今後はまた違ったふうに見えてくることと思います。

全部で2時間ちょっとで読めてしまう本ですが大変示唆に富む面白い内容でしたので,藤井聡太さんに興味がある方は是非一度お読みください!

なお,彼が通っていた高校についての記事も宜しければどうぞ↓