2020年に小学校でプログラミングが必修化されるにあたって,積極的にロボットやソフトウェアに触れる体験が必要になりますが,それ以外に「アンプラグド」と呼ばれる教材を用いることで,実際の授業にスッと入っていけるようになります。

もちろん体験が一番重要視されてはいますが,コンピュータを用いずに済む後者は特に低学年にプログラミング教育を施す際に有効です。

今回は,読むだけでプログラミングの世界に触れられる「ルビィのぼうけん」という絵本を例に,アンプラグドの効果について学んでいきましょう!

プログラミングとアンプラグド

まずは「アンプラグド」という手法について説明しますが,これは英語で書くと「Unplugged」のようになり,プラグが抜かれた状態,すなわち電気を使わない状態を意味します。

例えばエリッククラプトンという有名なギタリストのコンサートで「アンプラグド」と言えば,アコースティックギターでのライブを指すわけです(唐突な例ですみません)。

さて,この用語をプログラミングの世界で使うと,それはパソコンを使わないことに他なりませんが,現場での使い方としては「コンピュータソフト・ロボット教材・アンプラグド」などと並べて語られることからも,教材の1つを意味すると理解しておいてください。

アンプラグドを活用するメリットですが,ICT環境が整っていない場所でも学べるということです。

一般的には,プログラミング教育の導入段階において特に有効だとされています。

その一方でデメリットもあり,自分たちが想定した動作を厳密に確認することができないことがそうです。

そのため,プログラミングを学ぶ際は,ソフトやロボット(体験型学習)も併せて使っていく必要があることは忘れないようにしましょう。

プログラミング的思考とルビィのぼうけん

これから「ルビィのぼうけん」という絵本のレビューをしながら,プログラミング的思考についてみていくことにしますが,まずは文部科学省による定義について確認します↓↓

プログラミング的思考は,「自分が意図する一連の活動を実現するために,どのような動きの組み合わせが必要であり,一つ一つの動きに対応した記号を,どのように組み合わせたらいいのか,記号の組み合わせをどのように改善していけば,より意図した活動に近づくのか,といったことを論理的に考えていく力」である(小学校プログラミング教育の手引きより引用)

こういった固い文章を読んでも最初は何が何だかわからないかと思いますが,「ルビィのぼうけん」を読み終えると,不思議にその意味がわかってくるものです。

そういった意味で,これから紹介する2冊は,アンプラグド教材の価値を再認識し,プログラミングの導入時に真っ先にすすめられる本だと言えるでしょう。

なお,教師向けに配られた,プログラミング教育に関するまとめ冊子にも記載されていました。

ルビィのぼうけんは,教育大国であるフィンランド出身のプログラマー,リンダ・リウカスがプログラミングに初めて接する子ども向けに2013年に完成させた絵本です。

なお「Ruby」というプログラミング言語が実在し,これは日本で開発された言語のうち初めて国際規格に認証されたものとなります。

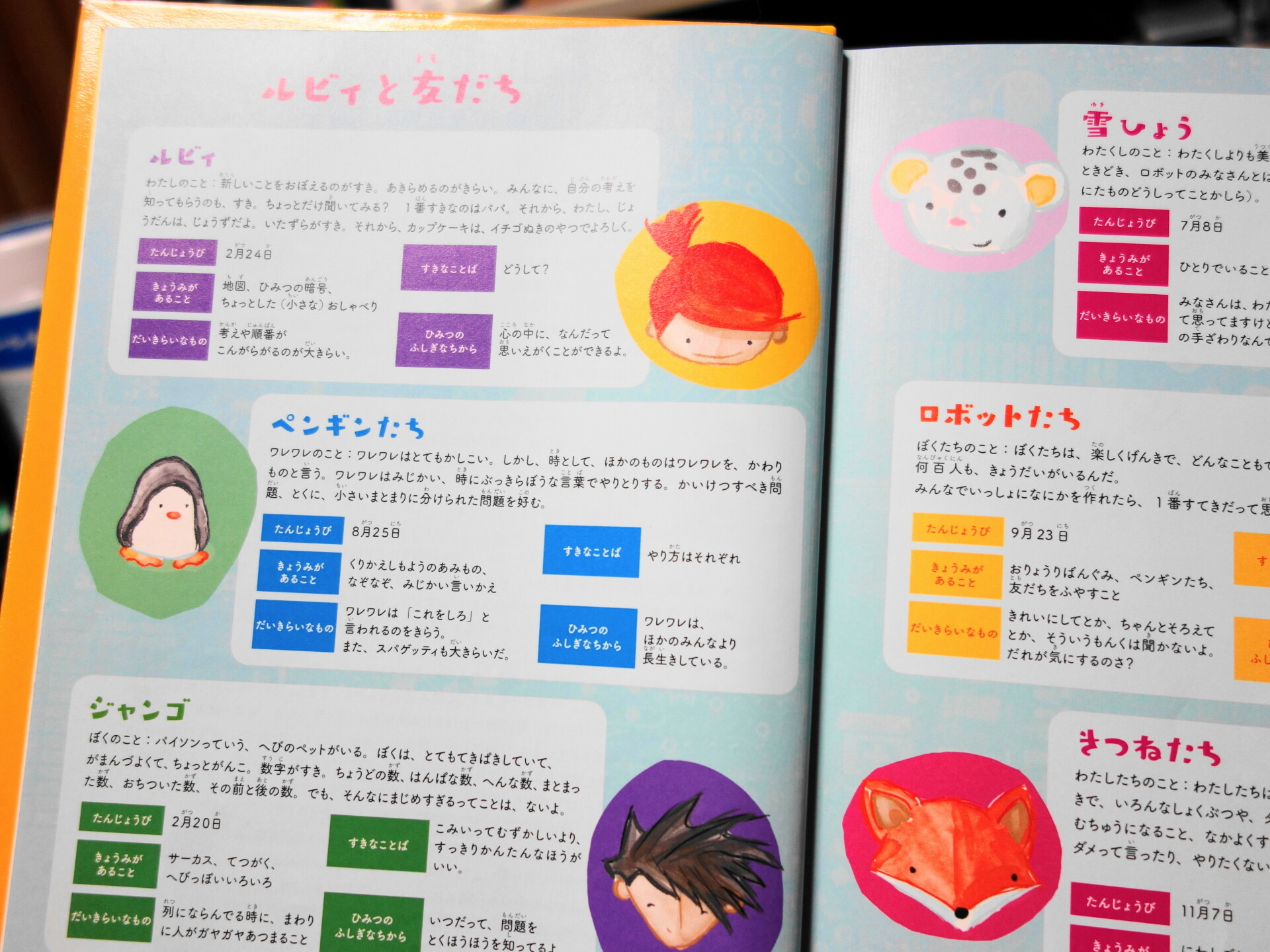

先の画像で示したのは登場人物の例ですが,他にもパイソンというヘビが出てきたり,性格にも何やらプログラミング関連の内容が混じりこんでいました。

日本では2016年に,第1弾の「こんにちは!プログラミング」が出版されました。

ちなみに製作プロジェクトの費用は,今流行りのクラウドファンディングで4,000万円近く集めたということですから,なんとも現代らしいエピソードですね。

こんにちは!プログラミング

それでは1巻目にあたる「こんにちは!プログラミング」についてみていきましょう。

この絵本は大きく分けて2つのパートからなり,前半でプログラミングの基本知識を学び,その学びを,後半部分で遊びながら深めていくのが特徴です。

保護者の方と子どもが一緒になって読み進めることを想定して作られているので,小学校でプログラミングの授業を受けることが決まっている子どもに,是非ともおすすめしたい一冊だと言えるでしょう。

とはいえ,内容は「命令コードについて学ぶ」ような小難しいものではありません。

子どもたちがこの本を通して学ぶことは,大きな問題を小さな問題に切り分けるやり方です。

想像力を働かせながら共通パターンを探し,計画を段階的に立てていくと,枠にとらわれない物の考え方が身に付いているというのが,この絵本で学ぶことの魅力でしょう。

114ページのうち最初の68ページは物語部分になっていて,好奇心旺盛なルビィという女の子がパパからの手紙を見つけることから,宝石探しが始まります↓↓

大体1章が6ページ前後で計10章からなるのですが,あくまで子ども向けの絵本ということでサクサク読んでいけるものの,内容はワクワクしますよ。

そして,後半はプログラミング的思考を学ぶための練習問題が全部で22問用意されています。

各章ごとに「おどうぐ箱」という項目が用意されており,その章で学びたい目標が書かれていますので,保護者の方はまずここを読むことがおすすめです↓↓

最初の方の問題は,4つの矢印をつなげて地図を作るという簡単な問題から始まります↓↓

ですが後半ともなると,プログラミングでよく使われるブロックなども登場し,かなり深くまで学習していくことが可能です↓↓

コンピューターの国のルビィ

ルビィのぼうけん第2弾のタイトルですが「コンピューターの国のルビィ」となります。

日本では2017年に発売されたものです。

ページ数は88ページとなり,41ページの前半と47ページの後半から構成されます。

それでは例のごとく前半からみていきましょう!

第1弾の絵本でルビィのぼうけんの舞台となっていたのは「自分の住んでいる世界」でしたが,第2弾は「コンピューターの中」です。

また,第2弾の物語部分は1つの物語として一気に読み通せるようになっているという違いがあります。

つまり,章に分かれていないということです。

物語内容もよりプログラミングらしくなり,かなり深いところまで言及されていました↓↓

特に後半の練習問題は実用的な知識ばかりで,保護者の方も学ぶところが多いと思います↓↓

章の最後に,以上2冊の絵本から学べることを箇条書きにしてみますと,以下のようになります↓↓

- 計画の立て方

- 疑問点を具体的にする重要性

- 問題を解決するための手段

- 複雑なものはより単純にすること

- 誰かと協力することの大切さ

- コミュニケーションの難しさ

- 指示を出すときの頼み方

最初の4つはまだしも,後半のような内容まで書いてあったことには驚きました。

お気づきかもしれませんがこういった能力は,社会に出た際,雇い主に使われる側ではなく,自分が誰かを使うとなった場合に役立つものです。

そこまでではなくても,受け身で指示待ち人間になるのではなく,自分の頭を使って物を考えられる人材というのは社会でも重宝されます。

先にも言いましたが,5歳から小学生の子を持つ保護者の方には是非読んでいただき,子どもが授業で何を学んでいくのかに対する理解を,予め深めていただきたいと思います。

一緒になって読み聞かせてあげれば,子どもも自分にとっても得がありますからね!

特に,自分の子どもが大人でも思いつかないような面白い考えを述べた暁には,秘めた可能性にこちら側も驚かされますし,大人自身の毎日にも役立てられるヒントが見つかることと思います。

まとめ

以上,プログラミングにおける「アンプラグド」の存在意義と,リンダ・リウカスによる「ルビィのぼうけん」の簡単なレビューでした。

対象年齢は5歳以上から読めるこれらの絵本を通して,一生使えるプログラミング的思考,もとい上に立つものの資質・能力といいますか,利用される側にならないための態度を我が子にいち早く身に付けさせましょう。

ちなみにルビィのぼうけんの詳細については特設サイトがありますし,この絵本の翻訳者である鳥井雪さんは優秀なプログラマーの方ですが,彼女が監修するプログラミング教室もあります↓↓

2020年の教育改革にみられる国の方針としては,なにも理系の生徒の数を増やしたいというわけではありません。

今後,より複雑化するであろう社会において,一人で生き抜けるだけの力を身に付けて欲しいがためのプログラミング必修化だということが,ルビィのぼうけんを通してわかっていただけたら幸いです。

小学校における必修化の理由については以下の記事をどうぞ↓↓

最後までお読みいただきありがとうございました。