2020年度から,小学3年生以上はプログラミングの授業を受けなければならなくなりました。

とはいえ,それが悪い試みと言いたいわけではなく,そもそもプログラミング授業を行う意味は,「こどもの論理的思考力や創造力を高め,AIに取って変わられる人材ではなく,AIを使う側に立つために必要な能力を育成すること」です↓

-

-

小学生のプログラミング教育!問題点や中高での学びも

2020年の4月から小学生のプログラミング教育が必修化されました。 もちろん小学1年生であってもその対象です。 とはいえ,「プログラミング」という難しそうな響きとは裏腹に高度な専門性は求められず,あくまで中学や高校の学び ...

続きを見る

これは,文部科学省が教育改革で実現したい目標の大きな1つであり,確かに期待されうるものです。

今やコンピューターの演算能力に人間が負けてしまうことは明らかですし,現代の大人が獲得していない能力のうち,未来を生きるこどもが身に付けるべきものは決して少なくないでしょう。

しかし,教育現場においてプログラミング教育に不慣れな教員は意外と多く,特にインターネットが存在しなかった時代に生まれた高齢の教員やスマホ中心でPC操作に慣れていない教員は,必死にスキル習得に励んでいる最中です。

同時期に起こったコロナ禍により,スケジュール通りに学習が進まないリスクを考慮して,「義務教育の開始を待たず,こちらから率先して我が子に学習環境を提供しよう」と考える,高い意識を持った保護者も見かけるようになりました。

そこで今回は,小学生向けのプログラミング教室を大々的に行っている「ヒューマンアカデミーこどもプログラミング教室」を取り上げ,他のスクールと違う魅力についてまとめてみたいと思います。

ヒューマンアカデミーについて

「ヒューマンアカデミー」とは,教育を中心とし,介護やスポーツ,ITや美容などの事業を複数展開するヒューマングループの1つです。

そして,ヒューマンアカデミー内には以下のようなサービスが存在します↓

- 総合学園ヒューマンアカデミー(専門学校)

- たのまな(通信講座)

- ヒューマンキャンパス高等学校(通信制高校)

- HABS(ビジネススクール)

- ヒューマンアカデミージュニアアフタースクール(学童)

これらは一例にすぎず,幼児教室からカルチャースクール,ダンススクールに日本語学校やオンライン英会話,はたまた海外留学やe-Sports事業まで多岐にわたります。

こうした多くの分野に手を広げることは一見まとまりがないように見えますが,ある分野で培ったノウハウを他分野に役立てることによる相乗効果が期待できるわけです。

1985年に誕生し,これまでに数多くの卒業生や修了者を輩出してきたヒューマンアカデミーですから,多くの方の支持を受けてきたことは確かですし,知名度も高く,みなさんもどこかでその名前を耳にしたことがあるでしょう。

さて,ここで表題のテーマに話を移しますが,そもそもプログラミング思考が学べる場としては,「ヒューマンアカデミーロボット教室」が2009年の段階ですでに存在していました。

しかし,そちらはあくまでロボットの制作がメインであったため,2020年のプログラミング教育必修化に向けて,より特化した形で「こどもプログラミング教室」が2017年の6月に開始となったわけです↓

公式サイト

主なニーズとしては,2015年頃から「ロボット教室でプログラミングも教えて欲しい」という要望が出てきたことと,教育改革の話題が世の中に浸透するにつれてさらに問い合わせが増えたことが背景にあります。

ヒューマンアカデミーの歴史あるロボット教室は全国に1700以上がありますが,このプログラミング教室もすでに数百教室が存在し,世間の関心度の高さを伺い知ることができます。

次章からはいよいよ,こどもプログラミング教室の魅力について述べていこうと思いますが,当記事では大きく以下の3つに分けてみていくことにしましょう↓

3つの魅力

- カリキュラムの質

- 教材の信頼性

- 学習環境

こどもプログラミング教室のカリキュラムの魅力

「プログラミング教室」と聞くと,パソコンに向かってひたすら小難しいプログラミングコードを入力していくように考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが,それは大きな間違いです。

というのも,小学生のプログラミング教育必須化で学ぶべき内容として,「簡単なプログラミング技術の習得」の他に「プログラミング的思考の育成」が掲げられているからです。

さらには,プログラミング授業のテーマをこどもたちが興味を持てる内容(例えば動画やゲーム作り)に設定することもありますし,最低でも数学や国語の授業内容の一環としてプログラミング授業が行われるので,まったく独立した教科ではありません。

しかし,学校では1人1人が深く学べる時間は取れないでしょうし,教員もほとんどがその道の専門家ではないわけですから,習い事としてプログラミング教室を利用する方も多くなるわけです。

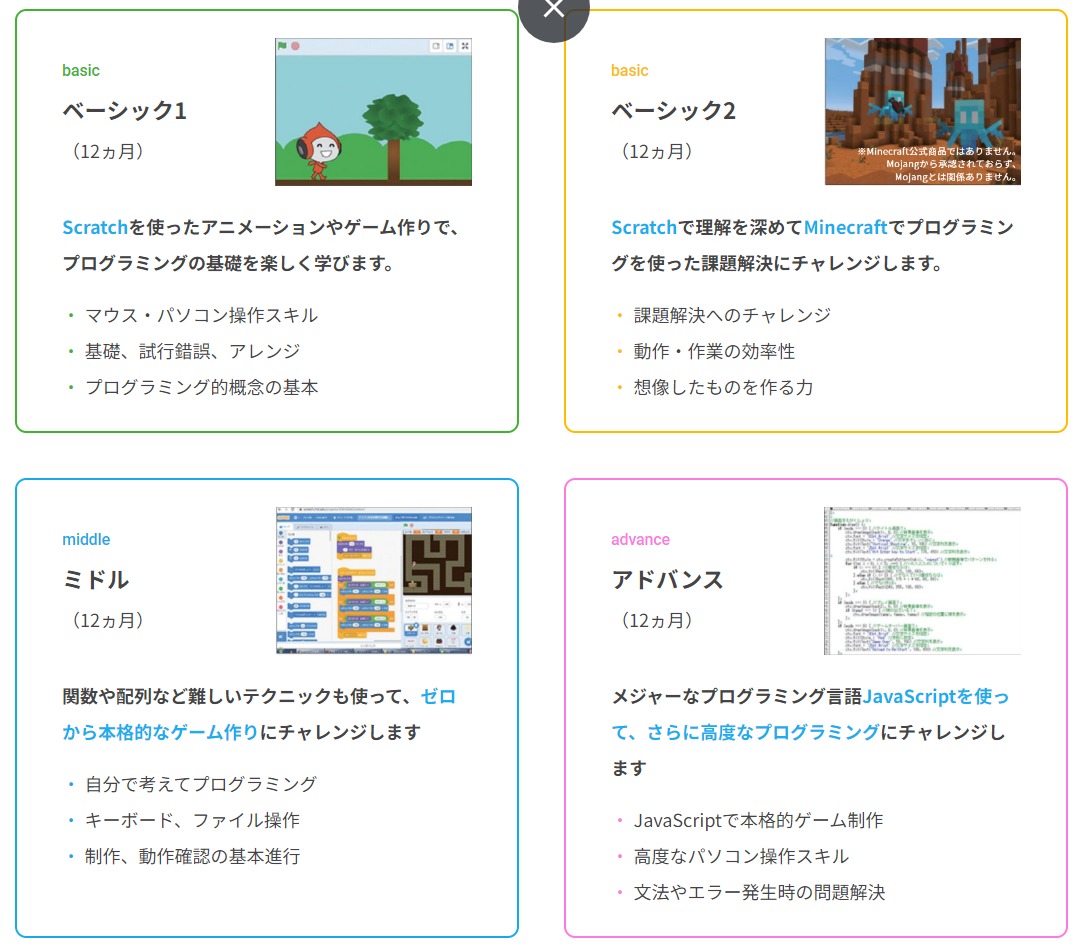

ヒューマンアカデミーのこどもプログラミング教室の実際のカリキュラムですが,学習期間として「4年(月2回の授業)」が予定されており,教育改革をしっかり意識した能力(アクティブラーニングや思考力・判断力・表現力)の育成が掲げられています。

例えば,1~2年目(ベーシックコース)のカリキュラムですが,

PC操作の理解→プログラム作成→プログラムの応用や改造→発表

というサイクルを繰り返し,着実に学びを深めていくことが可能です。

初年度はScratchを用いますが,2年目には特に人気が高いMinecraftを教材として用います。

将来的な話になりますが,PC操作は社会人になってからも役立ちます(普段,スマホやタブレットばかり使っていてPCを操作したことのない大学生も多いと聞きます)し,発表を通してコミュニケーションスキルも身に付くところも魅力でしょう。

題材は毎回異なり,小学校の授業よりも濃い授業が受けられることは確かです↓

ちなみに,3年目(ミドルコース)は2年目までに培った基礎力を応用することで,自分たちで考える機会がより多くなります。

特定の目的に向かって,プログラミングを行いますが,試行錯誤をしながら進めていく他,パソコンを使う機会が増えるのも特徴です。

月の1回目の授業で基本的な制作を行い,2回目で応用制作として改造や発表を行い,月単位でプロジェクトが完結します。

4年目(アドバンスコース)になっても進め方は3年目と同じですが,内容はJavaScriptを用いたゲーム作成やPCの機能を生かしたプログラミングとなり,さらに高度な知識・技能を身に付けることが可能です。

こどもプログラミング教室の教材の魅力

こどもプログラミング教室の教材を監修しているのは鳥井雪氏ですが,どこかで聞いた名前だと思ったら,「ルビィのぼうけん」シリーズの翻訳者の方でした。

この本は「プログラマー的な思考方法」をこどもに教えるための知育絵本として愛読されており,プログラミング教育の世界ではバイブル的な扱いを受けている本です↓

-

-

ルビィのぼうけんでプログラミングを学ぼう

2020年に小学校でプログラミングが必修化されるにあたって,積極的にロボットやソフトウェアに触れる体験が必要になりますが,それ以外に「アンプラグド」と呼ばれる教材を用いることで,実際の授業にスッと入っていけるようになりま ...

続きを見る

そんな名著の翻訳を担当した方ということで,プログラマー界で名の通った信頼の置ける監修者ということに疑いの余地はないでしょう。

公式サイトの情報によると,Railsのプログラマーとしての活躍歴があり,楽天テクノロジーアワードのルビー賞も受賞しています(2013年)。

このように,監修者がしっかりしている他,ヒューマンアカデミーで使われるプログラミング学習ソフトは,多くの小学校で使われているScratchから始まるわけです。

よって,授業との相乗効果も期待でき,そうでない方にとってもポピュラーな教材を使って学べるところは安心できるでしょう↓

定番のものを教材とせず,奇をてらった授業を行うところは教える側に並々ならぬ熱意がないと上手くいかないものですし,そういった授業を行う教室を探すのは至難の業です(見つかっても,大体は採算が取れず一時的なものとなりがちです)。

その点,Scratchは中学生になってからも使える本格的かつ奥の深いソフトですので,夢中になればドップリと浸かれる教材ですし,そこで得たスキルというのは他のソフトを扱うときにも応用できます↓

-

-

小学校のプログラミング教育で使われる教材

2020年に小学校でプログラミング教育が必修化されましたが,使用される可能性のある教材については,文部科学省の運営するサイトにおいて,いくつかの有名ソフトウェアや基板,ロボットなどの教材がまとめられています。 授業が開始 ...

続きを見る

教材もヒューマンアカデミーオリジナルのものなので,市販のテキストと比べて問題の数が多くなっていますし,指導する側がテキスト内容を熟知しているため効率良い学習が可能となる点も魅力的です。

PCをあまり使ったことのないこどもでも,まるでゲームをする時のチュートリアルであるかのように,必要な操作が自然と身に付くテキスト構成になっているため(「謎解き」と呼ばれます),初心者であっても心配は要りません。

ちなみに,私の周りにロボットで日本一になった生徒がいますが,彼も小学生時代にScratchを使って動画作成に明け暮れていました。

いったん好きになるとこどもはとことん熱中するものなので,親の想像以上の結果が得られるはずです。

こどもプログラミング教室の環境の魅力

最初の章で,ヒューマンアカデミーのサービス内容が多岐に渡ることによる相乗効果について触れましたが,こどもプログラミング教室では「理科実験教室」や「ロボット教室」のノウハウが特に生きているように感じます。

例えば,1クラスが最大8名に設定されていることで,指導者の目が行き届きやすくなっていますし,講義時間を短くして実践の時間を多く取ることで,小学生が飽きないように工夫しているとのことです。

前章で述べた通り,1回の授業時間は90分で,月に2回の受講が基本となっていますが,小学生の教育では集中力が続く30分をうまく生かせれば大成功と見なされるわけで,十分に余裕を持たせた時間設定のように思われます。

私も塾で小学生に教える際には,2時間の授業時間のうち1時間を,一緒に遊んで信頼感を築いたり,一瞬の集中力を引き出すための準備時間に充てたりすることが常です。

その他,本教室で目にとまった点としてはその外観でしょうか。

一般的に,パソコン教室といえば少し入りづらくて,操作や用語についての予備知識がないといけない印象を受けがちですが,こどもプログラミング教室の対象者は小学生でほとんどが初心者です。

保護者においても,ICTやプログラミングについて知識がないことを前提としているとの説明でした。

知識がないことを気にすることなく学んでいけるという点で,通わせる側の気も楽になるというものです。

私の家の近所にもヒューマンアカデミーのロボット教室が2件ほどあるのですが,見た目が大変フレンドリーな佇まいをしており,誰でも気軽に入っていける雰囲気があります。

もちろん,外観は堅苦しくても中に入ってみると良い意味で,思っていたイメージと違う場合もあるので,一度中に入ってみないことには詳しいことはわからないことも確かです。

是非,体験授業は受けるようにしてください。

いずれにせよ,2020年以降,世の中のプログラミングへの意識はより高まってきており,ますます多くのこどもたちでこういった教室は賑わうことになるでしょう。

長く通うことで,こどもが各自のペースで成長し,成功体験を積み重ねては自己肯定感を高めることに繋がります。

自宅においても,こどもが親にプログラミング的思考の片りんを見せてくれるようになるはずです。

まとめ

以上,ヒューマンアカデミーのこどもプログラミング教室の魅力についてみてきました。

今後の社会に役立つスキルが身に付くプログラミング教育ですが,「楽しい!」と子供が認識すれば,その子の一生を左右することになりうる体験にもなりえます。

当記事で紹介したヒューマンアカデミーのこども教室の魅力についてまとめると,以下の3つが主たるものでした↓

- 信頼できる監修者によるしっかりしたカリキュラム

- 汎用性があり,飽きのこない工夫が施されたテキスト

- 少人数制で,学校の授業よりも深いスキルが身に付く

なお,料金は11000円の入会金と授業料(月謝)が9900円の他,教材費が毎月660円かかります。

その他,バッグやバインダーを入会時に買うことになりますが(2420円),先述したように,校舎ごとに変わる教室の雰囲気を確認するためにも,体験授業は必ず受けるようにしましょう。

ヒューマンアカデミーオリジナルのテキストを使ったカリキュラムがある以上,どこか特定の校舎に行くべきとはなりませんが,通いやすさを第一に,身近なところでプログラミングが受講できる教室を探してみるのがおすすめです。

探し方ですが,ページに表示される「教室検索」または「体験授業」の文字部分をクリックし,教室の詳細をみてみましょう。

最後になりましたが,結局のところ,歳を重ねた人間が判断基準として利用できるのは経験に裏付けされた「論理力」しかないはずで,ここで「直感」を持ち出すような人は,危なっかしくて見ていられません。

逆に,プログラミングを通して生きるための論理力を身に付けたこどもというのは,将来安泰だとしみじみ思う今日この頃です。

最後までお読みいただきありがとうございました。