「逃げるは恥だが役に立つ」という新垣結衣さん主演のドラマが放送されてから数年が経ちましたが,今回の記事ではその中で触れられていた「自己肯定感」について取り上げます。

簡単な用語について説明した後には,小中高生の自己肯定感を高める方法をはじめ,親の声掛けやサプリメントについても触れていきますので,参考にしてみてください。

自己肯定感とは

「自己肯定感」という言葉について私が初めて耳にしたのは,2016年に放送されたTBS火曜ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ(逃げ恥)」の第4話においてでした↓

参考

ドラマ内では「自尊感情」という名前で呼ばれていましたが,多くの社会問題を取り上げていたのが印象的でした(そしてこの2人は現実でも結婚することになります)。

あらすじを以下にまとめておきましょう↓

星野源さんが演じる津崎平匡は,こと恋愛に関しては自己肯定感が極めて低く,新垣結衣さん演じる森山みくりに他の男の影が見て取れるものなら,すぐに壁を作ってしまいがち。

ドラマにおいて,自己肯定感は「自分自身に価値があると思える感覚」と定義されており,これが高い人は,成功できたという体験をより強く認識し,自分をより肯定的に捉えられるようになります。

一方で自己肯定感が低い人というのは,成功したことよりも失敗体験の方をより強く認識してしまい,自分を否定しがちな人のことを指し,実際,平匡の心の壁はますます高くなっていく一方でした。

「良いなぁ,愛される人は良いなぁ」などと自分以外の誰かに憧れを抱きながら,平匡自身,まさか自分がその立場に置かれることになろうとは想像もできなかったでしょう。

それが,みくりの「恋人になってください」という提案によって,その夢が現実のものになっていきます。

逃げ恥において,自己肯定感は恋愛面を中心に語られますが,これは教育や仕事などのあらゆる物事に関係してくるものです。

言葉自体は比較的新しいのかもしれませんが,国際的な調査はすでにいくつも行われており,ある調査によれば,日本・韓国・アメリカ・イギリス・フランス・スウェーデンの若者において,「自分に価値がある」と思う子どもの割合が最低だったのが日本でした。

2020年には22ヶ国を対象に行われましたが,その調査結果においても変わりはありません↓

参考

「自分に世界を変えられる力が備わっている」と意識している人も少ないようで,ある程度の謙虚さは日本人の美徳の1つとも呼べるのでしょうが,必要以上に自己否定しすぎることも問題です。

次章では,教育分野における香川県の試みについて紹介しましょう!

自己肯定感を高める方法について,どのような知見が得られているのか学んでみてください。

手伝いや生活習慣と自己肯定感の関係

「自分に良いところがありますか」と聞かれて,はいと胸を張って答えられる人は,大人も含めてどれほどいるでしょうか。

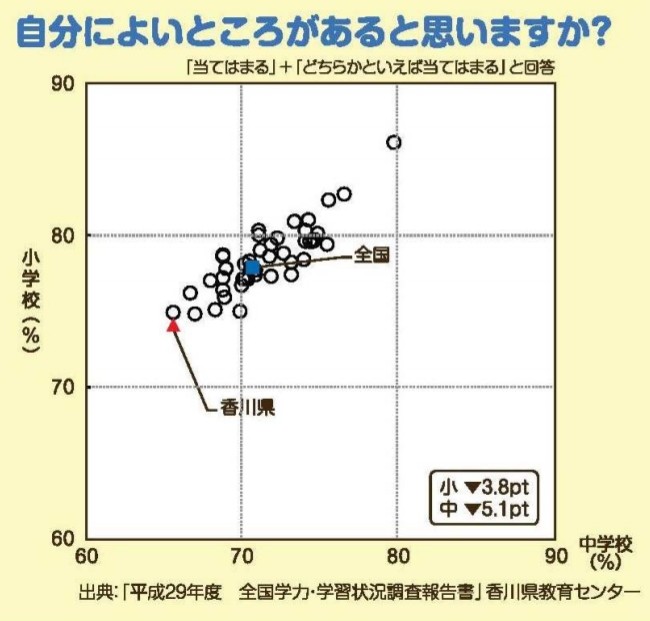

2017年度の全国学力・学習状況調査において,上記の質問を日本全国の小中学生に投げかけたところ,香川県は大阪府と並び,子どもの自己肯定感が最も低い県となってしまいました(なお,最も高かったのは秋田県です)↓

きれいに直線状に分布していることから,自己肯定感の高さは学年に関係なく,低い県では低く,高い県では小中学生のどちらも高く出ています。

不名誉な香川県としてはこのままでよいはずもありません。

そこで,自主・自立の精神を子どもに身に付けてもらうため,親を巻き込んだ取り組みをすることにしたわけですが,その1つが「自分でできるよ!チャレンジシート」です。

これは,小学生が家族の一員として家事を手伝うことをきっかけに,自己肯定感を高めていこうという試みが基になっています↓

子ども自らが進んで食器を洗ったり,洗濯物を畳んだり掃除をした場合にはシートにシールを貼っていき,3回行うと見事達成となるといった内容です。

香川県が目を付けたのは,「手伝いの頻度や生活習慣の身に付き具合」と「自己肯定感」の間に正の相関があることでした↓

このグラフをみると,お手伝いをしたり生活習慣が身に付いている小学生ほど自己肯定感が高くなっていることがわかります。

褒めることと自己肯定感の関係

周りにいる大人の反応も,子どもの自己肯定感に大きな影響を与えます。

例えば子どもが何か始めたら,親は子どもがやろうとしたことや努力したことにいち早く気づいてあげることが大切です。

逆に,子どもが何もやろうとしないときは,自分が楽しんでやっている姿を見せることで積極的に働きかけていくことも必要になるでしょう。

そしてその際,最も忘れてはならないのが,子どもが何かを達成した際,親も一緒に喜んで褒めてやる必要があるということです。

下のグラフを見ていただきたいのですが,これは「親に褒められた経験または叱られた経験」と「自己肯定感」の関係を比較したものになります↓

上から2つの横棒が,褒められた経験が多い子どもが成長したときの自己肯定感の高さを示しており,下の2本は褒められることの少なかった子どものそれを表していますが,上2つに比べ,下2つでは自己肯定感が低くなっていることがわかりました。

興味深いのは,叱られた経験の多い少ないは関係がなかったということであり,厳しい家庭で育とうが甘やかされて育てられようが,子どもの頃に両親に褒められて育てられれば自己肯定感が高い大人になるという結果です。

なお,子どもの自己肯定感に大きな影響を与える存在としては,親以外に先生も含まれます。

以下は,先生に褒められた経験と自己肯定感の関係を示した図です↓

この図も同様に,先生に褒められた経験が多い子どもほど,自己肯定感の強い大人に成長することを示しています。

スパルタなんてものが流行った時代もありましたが,現代ではそれは体罰とみなされますし,2020年以降の時代に生きる子どもの扱いに関しては,褒めて伸ばすことが当たり前になっていくことでしょう。

厳しさが自己肯定感に影響しないのであれば,教師は危険をわざわざ冒してまで叱る必要はありません。

とはいえ,褒めて育てられてこなかった大人というのは自分の子どもを褒めるのが苦手でしょうし,自分の子どもを他人に褒められて「そうなんです。すごいでしょう,うちの子は」と言いづらい空気が,どことなく日本の社会全体を覆っているのは残念です。

上の調査で,子どもの親の自己肯定感も一緒に調べて欲しかったように感じます。

ところで,海外の親というのは自分の子どもを本当によく褒めるもので,「私はあなたを誇りに思うわ!」と多くが口を揃えて言うことに驚かされます(その反面,子どもが悪いことをしたらすごく叱りますが)。

国内の教育改革において生徒たちは,受け身の態度ではなく主体的にものを考え行動を起こすことを期待されていますが,褒めて自己肯定感を高められれば,学習意欲にも良い影響を及ぼすことはしっかり押さえておきましょう。

子どもの褒め方

褒めることの重要性はわかったけれど,一体どこをどう褒めればよいのだろうか。

実にこれが厄介な点であり,実際私も答えにたどり着けていないのですが,塾での指導や添削業務を通してうまくいった経験を紹介することはできます。

それは,できた結果を褒める以外に以下のような一言を付け加えることです↓

- こうするともっと良くなる

- ここが特に良かった

発展的なアイディアや具体性を付与することだと言い換えられるでしょうか。

突然,勉強の話をして恐縮ですが,「放課後は何をする予定ですか?」という英文を「What are you going to do after school?」と正しく訳せた中学生に対して,以下のように声掛けできるとうまく褒められたことになります↓

実際の声掛け例

疑問詞で始まる be going to の疑問文を正しく書けたね。この文のdoは「する」という意味の一般動詞で,I don't~やDo you~?のdoとは違うんだ。だから,未来形ではなく現在形でWhat do you do after school?と書くと,「ふだん放課後は何をしていますか」という習慣を尋ねられる文にできるんだよ。

できている部分をまず最初に褒めてやり(黄色部分),事実の指摘にとどまらず発展的な内容を付け加える工夫をしているわけです(赤字部分)。

後者はなかなかするのが難しいのでできないときもありますが,その場合も,褒めていることを確実に子どもに伝える次のような一言は付け加えることができるでしょう↓

やる気を出させる言葉

頑張ったね。できるようになったね。立派。才能あるよ。etc.

一方で,褒めるところがあまり見当たらない生徒については一層,かける言葉が大切になってきます。

「できないことがわかってよかったじゃない。満点だったら何も学ぶことがないんだから,これだけ伸びしろがあるってことだよ。」という褒め方もできるでしょう。

最悪,「一緒に頑張ろう!応援するよ!次もこうやって宿題をやってきてくれるのを待ってるよ!」という献身的な姿勢(赤線部分がポイント)を示してあげることで,子どもは頑張って勉強してくれます。

子どもが不安がっているときこそ,断定口調で言い切ってみてください!

塾では見送りの時間も大切で,最後に必ず笑顔にさせて帰らせることも意識しています。

これはつまり,声掛けの最後を前向きな言葉で締められるかどうかを重要視しているということです。

「このくらいの問題が解けないと,良い学校に行けないよ」という否定的な言葉をかけるのではなく,「こんなに難しい問題を頑張って解こうとしたんだから,確実に一歩合格に近づいたね」と声掛けするだけでも全然中高生の反応は違います。

なお,最近学んだ性格統計学によると,相手が褒められたと感じる言葉にも気を配る必要がありそうです。

自分と違うタイプの人間に対しては,自分が良かれと思った言葉もマイナスに受け取られかねないということで,褒め方について学問的に学んでみたいという方は,以下の記事を是非読んでみてください↓

-

-

性格統計学と伝え方検定講座での学びについて

自己肯定感の高め方について学ぶ際,本を読んでみるのはもちろんですが,より体系化された知識が得られる資格検定講座を受けてみるという選択肢もあります。 独学する場合と比べて,ただなんとなく学んで終わりにならず,一定レベルの知 ...

続きを見る

自己肯定感を高めるその他要因

2018年の6月に東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が共同で行った調査結果が発表されました。

この調査は,小1から高3までの生徒と保護者2.1万人を対象に,2015~2017年の3年間にわたって,子どもの自己肯定感の推移を追跡したものですが,これまでに挙げた要因の他に,

- 学校

- 成績の上昇低下

- 勉強の好き嫌い

- 将来の目標

が,自己肯定感に影響を与えることがわかりました。

クラスや友達関係は子どもにとって,毎日触れあう第2の家庭のようなものですし,勉強ができるようになれば「自分はやればできるんだ」と自己肯定感が高まるのは容易に想像できます。

実際のデータを1つ取り上げますと,成績が下位から上位にアップした子ども2割の自己肯定感が大きく高まり,逆に成績ダウンしてしまった子は大きく下がったという調査結果が出ていました。

テストの点は,やはり子どもの自己肯定感に大きく影響するようです。

その他,脳の栄養素と呼ばれるホスファチジルセリンや,ストレスの緩和や思考する時間をサポートするGABAや熟成ホップ,古くから有名なDHAやEPAなど,栄養素を意識しながら献立を考えると間接的に自己肯定感のアップにつながりそうなものがあります。

なお,私は夜食に関してだけは否定派で,夜遅くまで頑張っている子どもを応援しているようで,実はお腹が膨れて眠くさせてしまうなのでおすすめしません。

軽いお菓子程度にとどめておきましょう。

まとめ

以上,自己肯定感とは何かから始まり,高めるために必要な要因や褒め方についてまとめてきましたがいかがだったでしょうか。

主だった要因をまとめると,

- 手伝いや身の回りの整理整頓をさせる

- 親や教師が子どもをしっかり褒める

- 学校での充実した人間関係や将来の夢を持つ

- 勉強が好きになりテストでも良い点を取る

- 褒め方を工夫する

- 栄養面でのサポートをする

が特に重要でした。

また,褒め方については偉そうに書いてしまいましたが,最適解については,近くで見ている親にしかわからないことの方が多いでしょう。

例えば,中学・高校の定期テストで平均点を下回る点数であっても,前回のテストより平均点に近づけていたり,苦手な漢字で満点を取れていたり,普段から子どもの様子をよく観察しているからこそ気づけることがたくさんあります。

褒めることと直接の関係はないかもしれませんが,最近遭遇したのは次のような場面です。

生徒の一人が「テストで時間が足りなくなってしまった」というので,どうしてなのかと彼の答案をよく見ていると,消しゴムで沢山消した跡があることに気づきました。

詳しく聞いてみると,「証明問題の解答欄を誤解して,全く違う問題のところに書いてしまった」という話です。

時間が切迫した中で,全部1から書き直す羽目になれば時間は足りなくなるのは当然ですし,その答案からは本人の真面目さや必死さが伝わってきました。

焦ったと思うけど,最後まで必死に頑張ったんだね。

気が付くと,そのような言葉を自然と口にしていました。

丸やバツを見ただけでは決してわかり得ないことがあるということを再認識させられた瞬間だったように思います。

いずれにせよ,子どもと日頃からコミュニケーションを取っていれば,様子の変化を敏感に察知しては,褒められる箇所は増え,最終的に確固たる信頼関係を築くことにもつながります。

子どもが小さいときはそこまで難しくはないでしょうが,高校生になった子どもに対しても褒め続けるという姿勢が重要です。

褒められた体験は子どもの自己肯定感を高め,将来の方向を決める就職試験の面接時においても自信を持って挑むことができ,企業側に好印象を与えることになるでしょう。

そもそも褒められて嫌な気がする子どもはいませんし,甘やかすこととは違うわけです。

2020年の教育改革以降,教育環境そのものを見直す必要があると感じていますが,是非大人の子どもへの接し方も変えてみてください。

ふとスマホに目をやると,陸上の大会で全国3位になった生徒がLINEで呟いていました。

「強いから自信があるわけじゃない。自信があるから強いんだ」と。

こういう子が増えた日本を想像するのも,なかなかに明るい未来だと思うのです。