今回は「タイマーを使った学習法」というタイトルで,私が効果的だと感じているやり方を紹介します。

タイマーの登場する時間管理術としては,「ポモドーロ・テクニック」というものがビジネスの世界を中心に古くから知られていますが,私が実践しているものはその内容を大いに参考としていて,現代の小中高生が定期テストや受験勉強に役立てていける形にアレンジしたものです。

普段から集中して勉強できていない自覚があったり,ちゃんと勉強できている自信がなかったりする方は,是非参考にしてみてください!

タイマーを使った学習法の特徴

私自身,勉強する際には費やした時間数に注目することが多く,特に資格勉強において集中して学びたい期間にタイマーを用いることが多いです。

タイマーを学習に用いることにマイナスの影響が出ることはあまり考えられませんが,方法論を語る前にまずはメリットとデメリットについてまとめておきたいと思います。

メリット

勉強関連のイベントにおいて,「入り方」というのは非常に大切です。

例えば,試験が開始になった瞬間に頭が真っ白になってしまえば,動揺してしまってまともな思考ができなくなりますし,「めんどくさいな」とか「眠いな」などとすぐに考えてしまうようであれば,それはもう勉強しているフリであって,その後の数十分間に得るものはほとんどないでしょう。

一般的に,勉強ができる人ほど,自分が集中できる儀式的なものを実践していることが多いように思われます。

例えば,鉛筆の先をじっと見つめるだとか,目を瞑って深呼吸をしたり,首や手を回したりなどが代表的な仕草です。

これは何も勉強の世界に限らず,プロ野球の中継を見ていてもそういったものに気付くことは多く,打席に立つまでに決まった動きを決まって行っている選手は数多くいます。

そして,タイマーを使う際においては,「時刻をセットする」という動作が勉強に入るための儀式に相当し,集中力を高めるスイッチとなるわけです。

上のようなキッチンタイマーであれば,時限爆弾ではないですが,ずっとゼンマイの音がカチカチ聞こえるので,時間の経過というものを絶えず意識させられることになります。

「音が煩わしくて注意散漫になってしまうのでは」と心配される方がいるかもしれません。

ですが,実際はその反対で,注意力散漫な私であっても,むしろ集中力が高まって学習効果は上昇するように感じています。

その他,タイマー学習のメリットとして,自分の傾向について知ることができる点が挙げられますが,これはタイマーにより定量的な学習記録が取れるようになるからです。

後で詳しく紹介しますが,決まった長さの時間を毎回タイマーで測ることになるので,例えば1日にタイマーをセットした回数を記録することで簡単に学習量が把握できます。

自分が集中して勉強できる平均時間を知ることはもちろん,1つの学習単元を攻略するのにかかる時間の目安であったり,やり方によっては勉強が継続不可能になった回数や自分に適した学習時間なんかもわかってきますので,今後の学習の参考となるデータがたくさん取れるというわけです。

しかも,このデータは他の誰のものでもない,自分に当てはまる有用なものであり,自分の学習ペースというものが具体的にわかりますし,そもそも何かのデータを分析しては改善に役立てるといったPDCA的な行動が取れるようになることは,今後の社会で生きていく上で重要となる資質・能力でしょう。

また,記録した量が増えてくればくるほど,それはそのまま自分の自信へと繋がっていきます。

達成感ややる気,それに自己肯定感といった望ましい感情は,すべてタイマー学習によって高めることができるわけです。

デメリット

逆にタイマーを使ってマイナスになるようなことは思い当たりません。

稀に「音がうるさい」や「人づきあいが悪い」などと,隣人とのトラブルに発展する可能性があるくらいでしょうか。

とはいえ,人によって合う合わないがあることは確かで,絶対にタイマーを使って勉強しなければいけないことはありません。

また,ある程度の時間,集中できる環境は必要なので,交通機関を利用していて5分後に降りるからと,そのスキマ時間を生かすための使い方は不可です。

多忙な毎日においては,数分間という短い時間の使い方も重要になるので,これはこれで何かしらの作戦を立てておく必要があります。

同様に,自分のこれまでの学習データを分析する目も必要になってくるので,最初のうちは慣れるのに少し時間がかかるかもしれません。

とりあえず,2週間くらいは黙ってやってみることをお勧めします。

最後に,タイマー学習というのは,他の勉強法に比べると勉強モードになりやすいとはいえ,やはり自分の意思というものは必要です。

タイマーを自らの手で操作し,指定した時間を1つの作業に集中しましょう!

タイマーを使った学習法に必要な道具

タイマーを使った学習法ですが,実践しやすい勉強法なだけに必要となる道具の種類は非常に少なく,それはずばり,

- タイマー

- 書くもの

の2つです。

タイマー

まずはタイマーですが,自宅で料理をする際に使うものがあるかと思います。

その他,スマホであればタイマーのアプリがあるでしょうし,スマートウォッチの類も日ごろ使っている方であれば手を出しやすいでしょう。

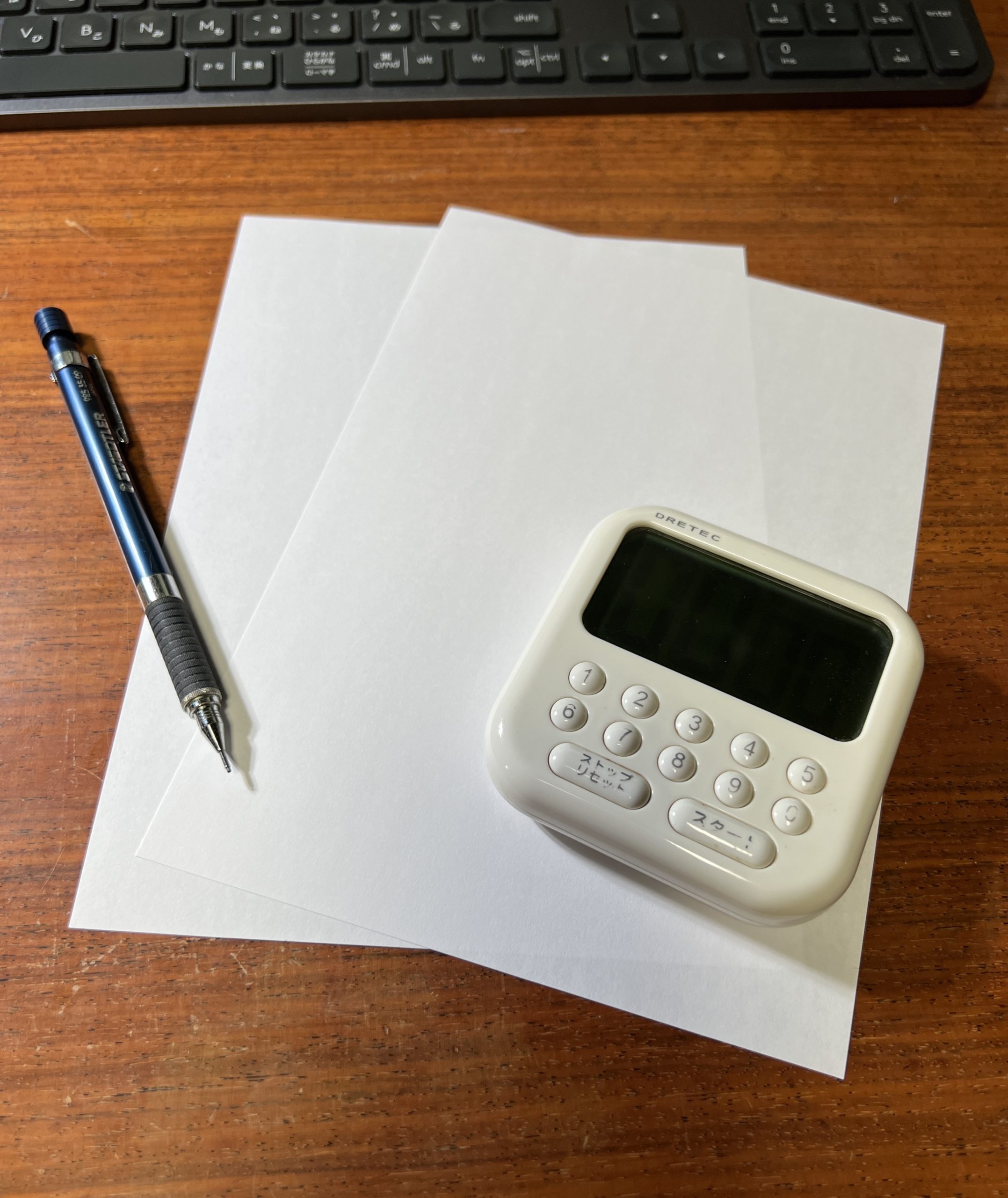

将来的に幅広い学習に役立つという観点でみれば,学習タイマーが最善かもしれません↓

例えば,Dretec社のものですと,長時間の試験対策にも使えますし,カウントダウン機能以外にカウントアップ(いわゆるストップウォッチ的な機能)があるなど,活躍の幅が広がります。

中には,アラーム音を消すことができ,精神的に優しいと言われる青色LEDを代わりに点滅させられ,学習者が見やすい角度にも配慮しているなどの面白い試みが見受けられるものがある他,同社のタイマーには色や形も複数あって選びやすいですね。

こういったタイマーは愛着が沸くことでますます学習が捗るものなので,使い勝手だけでなく見た目にもこだわって,お気に入りの相棒を見つけるようにしましょう!

なお,私は後述するポモドーロテクニックを実践していた期間が長かったこともあり,ゼンマイ式で精度が低いキッチンタイマーを使っているのですが,見た目が好きで長年使ってきたこともあり,今では欠かせない存在になっています。

書くもの

タイマー式学習に使うものとして,書くものも必要です。

紙とペンというアナログ的な道具の方がやれることは多く,電力やネットを介さないために変なトラブルも起こりにくく,自分の創造力の赴くままにカスタマイズもしやすいように思います。

もちろん,WordやExcel,メモ帳などで管理することもできるでしょうが,個人的には紙に書く方が好みです。

とはいえ,アプリに時間を入力するとグラフで表示してくれるサービスも使えますし,友だちと勉強量をシェアもしやすいので,デジタル的なアプローチを否定するつもりはありません↓

なお,記録したものはしばらくの間は残しておくようにし,後で見返したときのやる気アップの他,分析する際に役立てることができます。

タイマーを使って学習する方法

それではここから,タイマーを使って学習する方法について詳細をみていきますが,主な手順は以下の5つです↓

- やることリストを作る

- その日にやることを決める

- 一定時間(20~40分)勉強する

- 休憩する(短いものと長いもの)

- その日の内容を振り返る

やることリストを作る

「やることリスト」の作成は勉強を開始する前にやるべきことで,自分がやらなければならない勉強(または仕事)を,どこかにまとめて箇条書きにしておくようにします。

今から早速作ってみる場合は,10分くらいかけて1枚の紙に思いつくままに書き出してみてください。

締め切り日が設定されているならその情報を付け加えておいても構いません。

その後になって何か新しく浮かんだり,人から頼まれごとがあったりした際には,その都度書き加えていきます。

今日やるべき課題を選ぶ

次に,上で書いたリストの中から「今日やるべき課題」を選び出しますが,あまりに壮大な内容のものである場合,ただ書き写すだけにしないようにしましょう。

課題の選定において重要なのは,あくまでその日に終わる内容に小分けにしたものを書くという点です。

例えば,英文法の参考書を1冊やるという大きな目標があったとしても,今日やる内容に関しては,「不定詞」だったり「50分間勉強する」,あるいは「20ページ進める」にしたりと,具体的に書くよう心掛け,同時に,長くても3時間程度で終わるサイズにすることに注意しましょう。

ノルマを決めても構いませんが,ダラダラと延びてしまうと良くありません。

ならば,いっそ勉強時間で決めてしまった方が良いのではと最近は思い始めています(タイマーを使った学習法では,集中力がキープできます)。

その日にやることは,すべて1日で達成できるからこそ,やり遂げた感が出てくるというものです。

逆に一日かけても終わらない場合は,自分の見通しが甘かったということで,後で反省すべき材料となります。

一定時間勉強する

後は,その課題を1つずつ全力でこなしていくだけなのですが,勉強時間についても注意する必要があり,1回を20~40分のいずれかに設定してください。

これは人の集中力がそれほど長時間に及ばないからであり,また,中断されてしまうリスクを減らすことへの対策でもあります。

タイマーを使った学習法では,集中力を伸ばす練習をするのが目的ではありません。

ゆえに,毎回決まって集中できる時間に設定することが重要です。

私は25分に設定していますが,先の学習タイマーのメーカーは小学生の集中力は15分程度と分析していましたし,小学校の時間割などは45分が1限の長さに設定されています。

大体そのくらいの長さであればOKですが,しばらくやってこれと決めたら,その後は大きな変更をせずに継続して様子を伺うのが良いでしょう。

時間が来てタイマーが鳴ったら,「今日やるべき課題」の横に印(×など)を付けるようにしてください。

やり遂げたら横線を引くので,タイマーを3回セットしてやり遂げた課題の場合,

不定詞の勉強×××

のように,バッテンが3つ付いて,さらに横線が引かれた状態になっているはずです(これは次章で紹介するポモドーロ・テクニックで紹介される内容と同様です)。

休憩する

一定時間勉強した後は必ず休憩するようにしてください。

この時の時間は3~10分で設定しますが,疲れている度合いが高めだと感じたり,次の勉強が大変そうな時には5分とか10分を取ったりしますが,それ以上にはしません。

また,休憩時間中には勉強や仕事のことを一切考えないようにします。

経験的に,机から立ち上がって歩き回るのがおすすめです。

ちなみに,3~4回勉強した後の休憩に関しては15~30分と長めに取ることも覚えておいてください。

天気の良い日は散歩に出るくらいの時間はあります。

タイミングを合わせて,ここで食事を取るのも良い考えです。

ここまでの内容をより理解するために,近所の小学校の時間割をみてみましょう↓

近所の小学校の時間割

1時限目:8時55分~9時40分

2時限目:9時45分~10時30分

3時限目:10時45分~11時30分

4時限目:11時35分~12時20分

給食休憩:12時20分~14時

5時限目:14時~14時45分

6時限目:14時50分~15時35分

制約が多い学校生活ですから,理想からはわずかに落とした時間設定になっていると予想されるものの,1回1回の勉強時間のあとに短い休憩が用意されている他,4回勉強した後には長めの休憩時間が取られていることがわかります。

学校が長期間の休みに入っても規則正しい生活を続けるように指導された記憶がありますが,理想的な学習スケジュールというのは学校生活の中にこそ見出せるものなのかもしれません。

その日の内容を振り返る

最後にその日に行った内容を振り返ってみましょう!

全部の課題を終えられたのか,また,どのくらいの時間でもって終えられたのか,勉強回数を別の紙に記録しておきます。

もちろん,アプリでそれ用の日記をつけても構いませんし,ツイートするでも構いません。

このとき,1日を通して何回集中して勉強できたのかを記録しておけば,自分の集中力が続く目安時間について把握することができ,今後の学習に役立てることが可能です。

例えば月曜から金曜までの5日間で,「7回・8回・10回・8回・7回」と記録されていれば,自分が集中力を発揮できるのは1日に8回(4時間)だということがわかります。

こういった経験則は,記録する日数を積み重ねていくと真実に近くなるもので,サイコロも数回しか振らなければ特定の目に偏ることもあるでしょうが,数千回と振れば全ての目が出る回数は均等(6分の1)に近づくものです。

ちなみに,集中できる回数を徐々に増やしていこうという話ではないのですが,通常の高校生であれば以下の記事に書いたように「平日は2回・休日は4回」の集中を目安にやってみてください↓

-

-

いまどきの高校生の進路と勉強時間の目安

今回は,いまどきの高校生にまつわる勉強事情のうち「進路や毎日の勉強時間の目安」について,最新の調査結果をまとめていきたいと思います。 いわゆる「普通」と呼ばれる高校生が,どのような悩みを抱えながら学校生活を送っているのか ...

続きを見る

ポモドーロ・テクニックについて

タイマーを使った学習法についてより多くのことを知りたければ,「ポモドーロ・テクニック」について学んでみることをおすすめします。

その生みの親であるフランチェスコ・シリロ氏による著作が出ており,それを読むことで,当記事では触れなかった勉強時間中の割り込みの対処法がわかる他,個人以外に社会でチームとして働くようになった際に役立つような内容も満載です。

勉強においては,トイレに行きたくなったり友達から連絡が来た時だったりの対処法について知っておく必要があると思いますが,基本的には休憩時間に先延ばしにしてください。

なお,数秒以上,勉強を中断してしまうようなことがあれば,その勉強自体が無効となります。

それほどに,集中力を欠くことは大きな失敗だとみなさてしまうわけです。

その場合は,また休憩してから気分を新たに始めるようにしてください。

ポモドーロ・テクニックを使う場面が勉強でなく仕事となれば,他者による割り込みがずっと増えてくるものですが,そういった緊急事態にも柔軟性を持って対処できるところがポモドーロ・テクニックの強みです(例えば,相手への返信も仕事の1つとみなしますし,今日やるべき課題もやり終えられないことも想定済みです)。

ちなみに,前章で述べた「やることリスト」や「今日やるべき課題」はそれぞれ「仕事の在庫」や「今日やること」などと名を変え,「記録」というシートも含めた3枚の使い方についても解説があるので,興味がある方は「ポモドーロ・テクニック入門」という書籍を読んでみてください。

また,1回あたりの勉強は「ポモドーロ」と呼ばれますが,これは氏が使っていたキッチンタイマーがトマト型だったことに由来する他,デフォルトは1ポモドーロを25分とし,小休憩が5分,そして4回のポモドーロごとに15~30分間の休憩です。

なお,ポモドーロ・テクニックでは最初の5分と最後の5分を復習の時間に充てていますが,これは勉強にも役立ちます。

時間が中途半端に余ったようなときは,同範囲のそれまでの内容について見直しましょう。

まとめ

私は同時に2つの問題に集中できないのはもちろん,YouTubeはおろか,音楽を流しながら勉強をすることすらできないタイプの人間ですが,タイマーを使った学習法を実践するようになってから,様々な目標が達成しやすくなったと感じています。

なお,休憩というのは音楽で言う休符のようなもので,一見意味がないようで,実は重要な役割を果たしていたりするわけです。

休憩を取ることで得られる精神的な準備なしに集中できる時間を作ることはできません。

自分の学習記録を振り返ってみると,1日のうち集中できる時間が取れる回数が思った以上に少ないことに気が付くでしょうが,その時間をしっかりと勉強に費やすことができれば,大変効率の良い時間の使い方ができたことになります。

本家の入門書を読むと厳密なルールもいくつかあるのですが,学生であれば基本的に,タイマーをセットしたら終了のベルが鳴るまで集中するだけで,それだけを守って回数を重ねていけばどんどん自分に合った学習ができるようになってくるものです。

これまで,何となく勉強していていまいち上手くいっている実感が持てなかった方は,是非今回の学習法を試してみてください。

1回の勉強時間や休憩時間をどのように設定するかは,比較的自由に決めてしまって構いません。

最後までお読みいただきありがとうございました。