今回は,英語の勉強法の中でも,総合的な力を身に付けるのに有効とされる「ディクテーション」について解説してみようと思います。

主にリスニング用の教材を用いて行うトレーニングのため,英語4技能のうち,ただ聴く力だけを鍛えるものだと誤解されがちですが,読む力や書く力といった幅広い能力を高めることができるので,ここでしっかりとやり方について学んでいきましょう!

ディクテーションとは

ディクテーションは,聴いた英語を書き取るというものです。

流れた英文を1字1句すべて書き出すわけですが,リスニングするだけに比べて手間がかかる分,多くの良いことがあります。

リスニングはただ聴いて問題を解くだけですから,どちらかと言えば,現時点での実力を確認することしかできません。

もちろん,復習の際に何回か聴き直すだけでも耳の能力は多少高められるでしょうが,そこでこのディクテーションを行うとどうなるでしょうか。

思いつくままに挙げてみただけでも,

- 自分の苦手な音がわかる

- 英文法の知識が深まる

- 英語を速く読めるようになる

- 英作文の力が高まる

- 語彙力がアップする

といった多くの追加効果が期待できます。

逆に考えると,ディクテーションを行わなければこういった恩恵を受けられるチャンスをみすみす逃してしまうことになるので,それは実にもったいないことですよね。

これほど総合的に英語力を伸ばせるトレーニングというのは他にあまり知られておらず,「ディクテーションを実践することこそが英語習得のための最短ルートである」といっても過言ではないでしょう(ただし,英語の基礎能力は必須となります)。

そもそも,英語の勉強がうまくいかない人というのは,狭い分野の学習だけに偏ってしまっていることが多いものです。

つまり,普段リーディングやリスニングの問題は解いていても文法知識がないだとか,リスニングやスピーキングはできるけれど語彙力がないといった具合に,どこかに弱点があると英語力というのは伸びていきません。

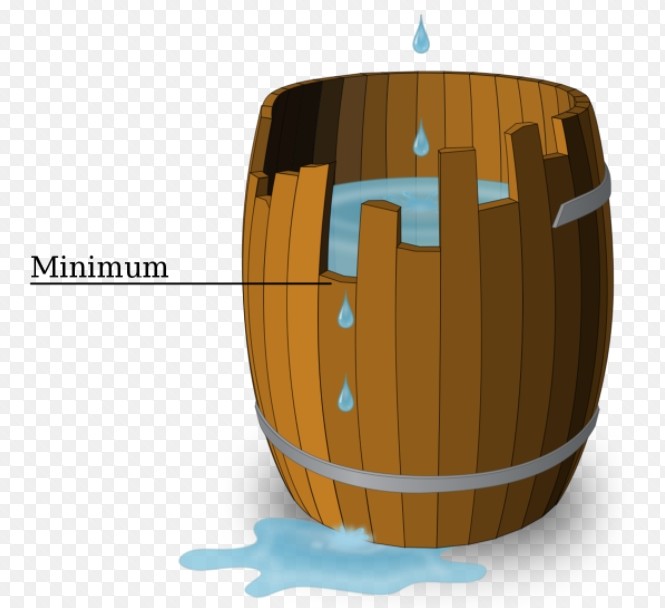

「リービッヒの最小律」という考え方は,英語学習においても当てはまるように思われます。

例えば,以下の画像において桶の中に水が入っているのですが,この水が英語力を表していると思ってください↓

加えて,それぞれの板が,リスニング力・英作文力・文法力・読解力といった個々の能力を表すとしましょう。

ここで,上の「Minimum」という文字が示す板が単語力だとします。

すると,これ以外の板がどんなに長くても,単語力の板が短いばっかりに,これ以上は水を貯めることができないことがわかるでしょう。

つまり,どんなに努力をして文法やリスニングの勉強をしようとも(どんなに水を貯めたいと思っても),単語力がないことがボトルネックとなって英語力が伸びない(水は短い板のところから流れ出てしまう)ことになるわけです。

これが,どんなに努力しても英語ができるようにならない原因の1つですので,自分の苦手分野を知るとともに,どの分野もバランス良く勉強することを心がけてください。

ディクテーションのやり方

それではディクテーションの具体的なやり方についてまとめていきましょう。

辛いトレーニングになりますが,正しい手順で行わないと実力が付きませんので注意してください。

用意するものは,

- 音源となる教材

- 書くもの(紙や鉛筆)

です。

聴き取る素材は何でも構いませんが,正しい英語が使われている英検のCDだと,学習指導要領に沿った内容になっていますし,何より,級ごとに難易度が一定範囲の間に収まって使いやすいと思います。

トレーニング期間ですが,最終目標は問題を解けるようになることだと思うので,あくまでディクテーションは2ヶ月程度でひと区切りとしたいものです。

もちろん,期限を設けずに学習できる人は日課にして構いません。

音読と並び,ディクテーションにはそれだけの価値があります。

音源を聴いて書き取る

実際はリスニング問題を解いてからディクテーションを行うことになるわけですが,その際は何回聞き直してもよいので,もう限界だと思うところまで多くの英文を書き取るようにしてください。

巻き戻したり一時停止したりしても構いません。

このとき,行間と余白を十分に広く取っておきましょう。

行数で言えば1~2行空けるようにしてください。

また,紙の下部分には,後の分析用にスペースを残しておきます。

答えに自信がないところに線を引く

続いて,自分の書いたものを眺めて,どうしても聴き取れなかったところや自信の持てない箇所に線を引きましょう。

このように,自分ができないところを明確にしておくことが大切です。

間違いを恥じる必要は全くありません。

そもそも,完璧にできるならわざわざディクテーションを行う必要がないわけで,その場合は,教材のレベルが合っていないので変更することをおすすめします。

また,すぐに消しゴムを使って間違いを無かったことにしてしまう癖がある人は,後戻りができぬよう,ボールペンを使って取り組むのもありです。

音以外を手がかりに推測する

これが純粋なリスニングであれば,聴いたそばから音は消えてなくなってしまうので,後には何も残りません。

しかし,あえてそれを書き取ったことで,英文が目で見える形で手元に残っているのがディクテーションの効果です。

そこで,今度は音以外の要素,例えば文法の知識を生かして,冠詞の有無に注目してみたり,品詞や時制だったりを確認してみましょう。

例えば,

Why do come to the beach with him yesterday?

という文を書いたとします。

このとき,文末にyesterdayがあるので時制は過去のはずだからdoはdidのはずですし,この文には主語がありませんから,その後にyouやsheが入るのではないかと考えることができるでしょう。

このように推測していきますが,意外と動詞が抜けていることが多いです。

そのときは,文脈から「この会話からこういった単語が来るはず」などと推理してみてください。

このとき,まさに長文や文法のトレーニングを行っていることになるわけで,英語力が一番伸びるのはこの手順を踏んでいるときかもしれません。

音源を聴き,推理を検証する

再び音源を流し,上で推理した内容が正しいかどうか確認してみましょう。

細かい冠詞や複数形,さらには3人称単数の-sなども,あらかじめ意識して待ち構えていると案外聞こえてくるものです。

ちなみに,先ほどの問題の正解は,"Why did she come~?"の形でした。

未来形の省略形である「'll」もこのときになってわかることが多いですよ。

答え合わせ後,分析して音読する

それでは原稿を確認して答え合わせをしましょう。

推理した部分はどうでしたか。

なお,ここでただバツを付けたり,赤で答えを書き込むだけで終わらせてはいけません。

聴き取れなかった語句は,ノートの下の部分に縦に書き並べてください(先の分析用のスペースを使います)。

続けて,その右側に,聴き取れなかった原因を自分なりに分析して書き留めておくことこそが,英語上達の近道です。

下の画像が結果の一例ですが,緑色で囲った部分が分析スペースとなります↓

コメントとしては,「2つの単語がつながって1つに聞こえてしまった」とか「音が短すぎて,まったく聞き取れなかった」など,できるだけリアルな感想を書くことが記憶の定着に良い影響を与えてくれます。

最後に仕上げとして,音源の読み方を真似るように10回以上は読みましょう!

このような勉強を毎日30分,1ヶ月でも続けると,かなりの実力アップにつながるはずです。

まとめ

以上,ディクテーションのやり方についてまとめてみました。

上の写真は行間に余裕がないのと,下にわからなかった単語をリストアップするための余白がないので,是非,分析用のスペースを取ることをお忘れなく。

実際にやってみると簡単には終われず,時間も場所も取るので大変だということが身に染みてわかってきますが,その苦労に見合うだけの効果は確実に得られますので,成績が伸び悩んだ際には是非とも取り入れてみましょう。

なお,音源の確保が難しかったり,机に向かうのが続かない方にはスタディサプリENGLISHを使ってみてください。

というのも,スマホを使ったディクテーションであれば時間も場所にも制限がないからです。

加えて,スピーキングの練習もできますので,TOEICや英会話に興味がある方におすすめします↓

実際は,自分で気づいたことの書き込みができないなどのデメリットもあるのですが,すき間時間にパッとできる恩恵はそれ以上に大きいです。