教育改革が行われるたびに様々な学習法の名前を聞くようになるものですが,最近だと「アクティブラーニング」という言葉をよく耳にします。

これは社会人になってからも役立つ一生もののスキルになりうるもので,生徒が自ら学ぶ姿勢を身に付けるためにも欠かせないものです。

今回は,中学や高校でアクティブラーニングを一体どのように教えているのかについて,実際の教材を1つ取り上げて体験してみることにしましょう。

アクティブラーニングとは

英語にすると「Active Learning」ですから,単純に和訳すると「能動的学習」となるでしょうか。

机に座って一方的に先生の話を聞くような従来の学習が受け身でしたので,それとは真逆の学習法であることは容易に想像できます。

しかし,学習指導要領におけるアクティブラーニングは「主体的・対話的で深い学び」のことを指しており,調査学習・発見学習・課題解決学習といった主体的な学びに限らず,集団討論やグループワークといった,相手の意見をくみ取りながらも自分の意見をしっかりと述べていく学びも含まれます↓

誤解されがちですが,グループワークやICTを使った学習法以外にも,体験学習(例えば小学校のときに誰もが経験したであろう社会科見学など)も立派なアクティブラーニングです。

つまり,アクティブラーニング自体は別段真新しい学習法ではないわけですが,教育改革に盛り込むことによって全国の注目が集まることにより,取り組む教員の本気度が高まったり,実施頻度が増えたりすることが大切なのだと思います。

実際指導するにあたって教員は,子どもの学びに積極的に関与し,必要な知識や技能はしっかりと教授しつつも,深い理解を促すための指導や学習環境を設定することになるわけですが,一体どういったものなのかを知るためには体験するのが一番です。

そこで次章において,JICA(独立行政法人国際協力機構)で公開されている,中高生向けの社会科の授業を例にして,アクティブラーニングを体験してみることにしましょう!

アクティブラーニングの授業例

今回は,群馬県の桐生女子高等学校の学習指導案を使って,アクティブラーニングについて学んでいくことにしますが,生徒になったつもりで是非一緒に参加してみてください。

主要テーマは「イスラム」で,1回の授業を50分とすると,以下のような流れで行われます↓

50分授業の流れ

ディスカッション:8分

グループ発表:10分弱×4回

振り返り:3分

ディスカッション

まずは「イスラム」と聞いて思いつくものをグループ内でディスカッションしてみましょう。

どんなものが思いつきましたか。

例えば,ムハンマド・ケバブ・危険・帽子に似た何かをかぶっているなどの意見が挙がるはずです。

グループ発表(1)

それでは次に以下の映像を観て,イスラムの生活と宗教のかかわりについて,自分たちが共感できるところとできないところをまとめてみます。

皆と意見を出し合ったら,グループごとに1回目の発表をしましょう↓

イスラムの概要を知ることができる動画なので,より具体的にイメージできるようになったはずです。

礼拝や断食,そして食べ物への感謝や貧しい人への慈悲などについての観点は,ほとんどのグループにとって盲点だったのではないでしょうか。

グループ発表(2)

今度は以下の映像を観て,異なる価値観を持つ人たちが尊重しあって共に生きる世界が,最近特に叫ばれるようになった背景について話し合い,2回目の発表をしてみてください↓

イスラム圏の人口が増加していることに伴い,今後ますます自分たちとの接点が増えることが予想されますね。

これまでは他人事だったかもしれませんが,共存することが必要な世界がそう遠くない未来に訪れるということです。

グループ発表(3)

続いて以下の映像を観て,欧米でイスラムに対する差別や排斥の動きが起こっている理由について,グループで発表します。

なお,日本においてはどうなのかについても話し合うようにしてください↓

課題としては,難民の流入であったり,テロによる反発や動揺によるものが挙げられたのではないでしょうか。

日本人はイスラムのタブーに対し,無知なところがありますよね。

豚肉を食べないことは知っていましたか。

グループ発表(4)

最後に次の映像を観てください↓

今後,日本でイスラムを受け入れる際に,どういったことに注意して対応するようにすればよいかを,グループで話し合って,4回目の発表をします。

いかがだったでしょうか。

特に,職場における理解を深める取り組みが必要だと感じます。

そのためには,行政による支援も必要になるはずです。

振り返り

最後にその日の振り返りを行いましょう。

これをするとしないとでは理解の定着に差が出てきてしまいます。

今回の映像を通して,グローバル化が進むことで,まさに自分の周りで異文化を理解することの重要性が高まることに気が付けたはずです。

気になる国の文化について学んでみることも良いですし,将来,そういった問題を解決するためにはどのような職業につけばよいか考えてみることもできるでしょう。

アクティブラーニングの評価方法

ところで,アクティブラーニングを学校の授業で行うにあたって難しいとされるのは,生徒をどのように評価するのかという点です。

一体何のためになる?

時間の無駄ではないか。

そのように言われないためにも,学校側は採点基準を明確化し,採点者によって評価に差がつかないよう,細部にまで言及するなどと工夫しています。

なお,上で紹介した授業においては,以下の4つの観点から評価されていました↓

- ディスカッションや発表で積極性は見られたか(関心・意欲・態度)

- 観た動画に対して的確に考察できたか(思考・判断)

- 的確な表現を使って自分の意見を発表できたか(技能・表現)

- イスラムという異文化を理解できたか(知識・理解)

積極的に参加しコミュニケーションするのは主体的や対話的な学びにかかわり,問題点を発見する観察眼のようなものは深い学びに繋がります。

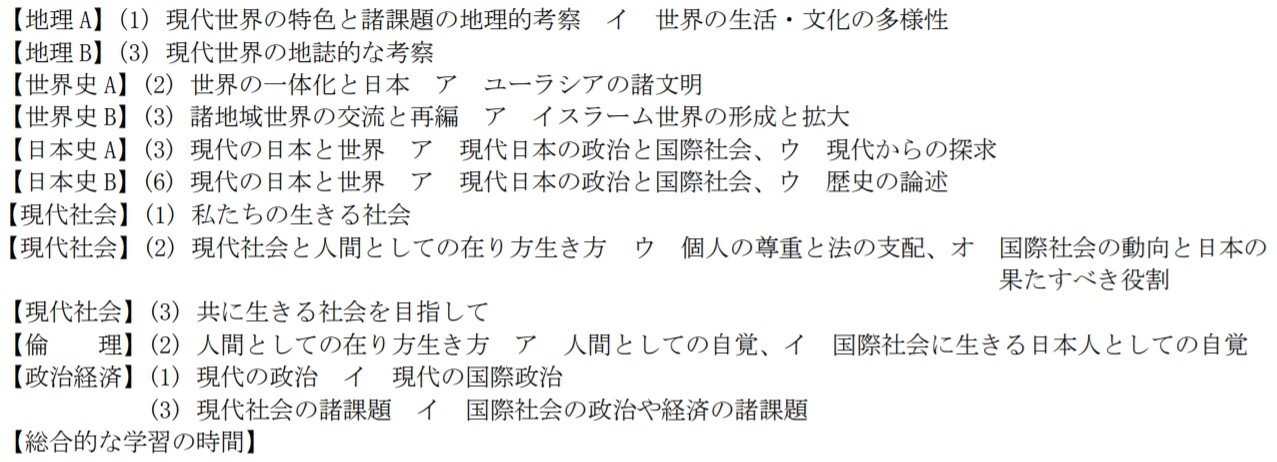

なお,上の授業で学んだことを高校の学習指導要領と比べてみると,アクティブラーニングの効果がよくわかり,わずか50分の授業で,地理・世界史・日本史・現社・倫理・政治経済の教科を横断した学びが得られました↓

1つの単元について知識を深めることも大切ですが,今回の授業のように,複数の教科に渡る知識をいくつか結びつけることによって,総合的な物の考え方ができるようになります。

もちろん,上のようなことを生徒が考えながら行うことはないのですが,授業を行うからにはその裏にしっかりとした意図が存在することを知っておくことは大切です。

まとめ

以上,アクティブラーニングについての概要を述べ,実際の授業を体験しては,最後に生徒の評価方法についてまとめてきましたがいかがだったでしょうか。

イスラムという国際的な問題がテーマだっただけに,授業を受ける前と後では自分の視点が広がったように感じられるようになったのではないでしょうか。

特に中学生や高校生で,身近なこととして捉えていなかった生徒ほど,その広がりをより強く感じたはずです。

こういった総合的かつ多角的な学習を行う際にはアクティブラーニングが有効で,記事の冒頭部に言ったように,社会人になっても役立つ勉強法であることに異論はないでしょう。

深い学びによって,元々あった知識も深まったはずです。

ところで,従来の詰め込み型の教育スタイルが悪いわけではありません。

教育改革に関する座談会などで,「これまでの知識詰込み型の勉強スタイルが,実社会では全く役に立たない」という論調の意見を耳にしたこともありますが,それは,大学ですべきことをしてこなかった大人による大いなる勘違いであるように思います↓

一見,社会の役に立ちそうにない知識を社会に役立つ形に変えていくことを学ぶことが大学の存在価値であり,実用的でなさそうな学問(哲学や数学など)こそ,実は社会において役立つことが多いものです。

最後になりましたが,知識や技能は短期間で伸ばすことができるのに対し,思考力や表現力,そして判断力といったものは,養成するのに長い時間を要します。

加えて,そういった力を実際に評価するのは労力や時間がかかって大変なわけですし,教える側の能力もかなりのものが問われることになるでしょう。

ひょっとすると,授業自体がうまくいかないこともあるかもしれません。

そこで,生徒側の態度としては,なるべく独学できる内容(例:詰め込み学習)は自宅で行い,集団でしかできないこと(例:アクティブラーニング)を学校で行うというのが正解になります。

そういった理由で,「学校は能動的な学習ができる貴重な場所である」と考えられるようになる意識改革も,教育改革で行うべきことの1つかもしれません。

ICTで利用できるものは利用して,いつでもどこでも積極的に学んでいきましょう!