今回ですが,英検準2級の攻略法についてまとめてみたいと思います。

難易度についてですが,高校生はこのレベルに達することが1つの目標となっていますし(高校中級程度),英語が得意な中学生であれば高校入試を有利に進めるためにも是非挑戦してみたい級です。

当記事では準2級の大まかな内容をまとめるところから始めて,続けて一次試験と二次試験である面接について詳しく解説していきましょう!

本格的な対策をする前の導入として読んでいただけたら嬉しいです。

英検準2級の概要

まずは英検準2級の概要について知っておきましょう。

ここでは従来の英検(S-CBTではない)で考えていきますが,年に3回の試験があり,一次試験と二次試験(面接)の2つが別日程で行われ,第1回は6月と7月に,第2回は10月と11月に,そして第3回は1月と2月に行われます。

スピーキング試験までを1日で完結させられるS-CBTに関しては以下の記事をどうぞ↓

個人で受ける場合の料金は8500円で,試験時間については,筆記試験(リーディング+ライティング)が80分,リスニングが約25分,そしてスピーキング能力を測るテストが6分程度です。

このうち筆記試験とリスニングが一次試験で行われ,残ったスピーキング能力のみが二次試験で測定されることになります。

一次試験

それでは一次試験の内容について概要をみていきましょう!

準2級に限りませんが,英検ではどのような出題がされるかがほぼ決まっているため対策は立てやすいです。

筆記試験は大問5つからなり,リスニングは「部」と呼ばれるものが全部で3つあります↓

準2級一次試験の出題形式

大問1:短文や会話文のカッコを埋める(15問)

大問2:会話文のカッコに文や語句を入れる(5問)

大問3:長文の空所を埋める(2問)

大問4:長文の内容に関する質問に答える(7問)

大問5:英作文を書く(2題)

第1部:会話の最後の発話に続く内容を答える(10問)

第2部:会話の内容に関する質問に答える(10問)

第3部:長めの英文に関する質問に答える(10問)

このうち,大問5の英作文(記述式)やリスニングの第1部(3択問題)以外は,すべて4択問題となることを覚えておきましょう。

S-CBTと異なり,一次試験の合格者のみが二次試験へと進むことができますが,こちらは約1ヶ月後に行われます。

二次試験は面接形式で,音読をしてから5つの質問に答えましょう↓

二次試験の出題形式

音読:約50語程度の英文を読み上げる

質問1:音読した英文内容に関する質問に答える

質問2:イラストの人物の行動を描写する

質問3:人物の状況について説明する

質問4:英文に関連した内容について質問される

質問5:日常生活の身近な事柄について質問される

1人の面接委員による個人面接です。

次章から準2級試験の攻略法についてみていきますが,一次試験と二次試験とで別の章に分けて解説していきます。

英検準2級一次試験の攻略法

具体的にどのように準2級を解いていけばよいのかですが,まずは過去問を解いてみてください。

英検のサイトに行くと直近1年分(全3回分)が無料でダウンロードできます↓

なお,2024年度から新しい問題形式なので,以下で示している画像と実際の問題数が異なることに注意してください。

手に入るのは問題と答えのみで解説まではありませんが,リスニング音源を聴くことも可能です。

もっとも,準2級に受ける方は解説はさほど必要としないでしょう。

というのも,単に語句の意味を知らなかったことを原因とするミスがほとんどだからです。

そのため,未知の単語をリストアップして復習するようにすれば,それほどの日数をかけることなく合格点が取れるようになるように思います。

中学生が受ける場合,高校内容の単語を別に学ぶ必要があるため,英検準2級用の単語帳を購入するのがおすすめですが,高校生であれば学校で配布された単語帳を使うで構いません。

当記事で解説している解き方を身に付けた後は,語彙力のアップに時間を割けばOKです。

大問1

いきなりクライマックスとも言える語彙問題から始まりますが,構成としては最初の10問が単語問題で,熟語と文法問題が残りの5問を占めますが,大体1問を30秒以内に解くようにします。

目標は15問を7分です。

わざわざ文の形で問われているからには,文脈(日本語の意味の流れ)をヒントに答えを決めることが期待されているわけですが,カッコの後ろがヒントになることも多いので,最後まで読んでから答えを決めるように心がけましょう。

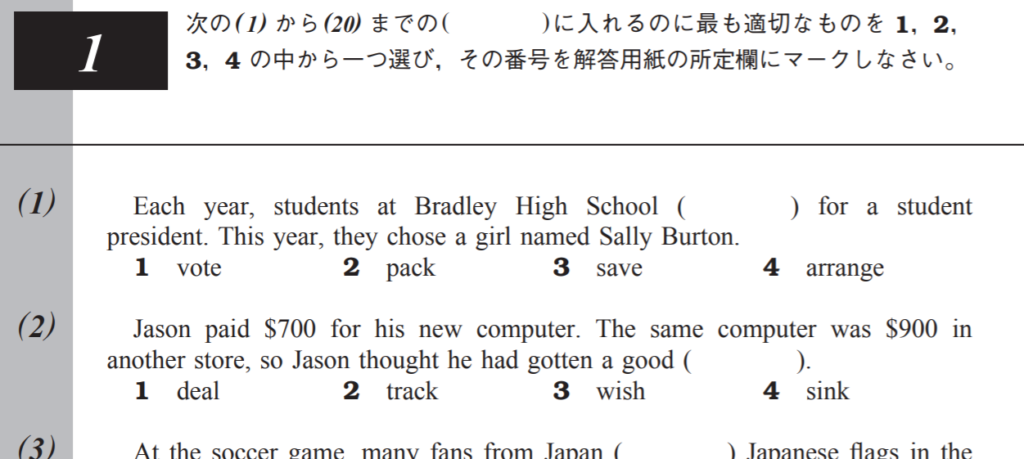

例えば上に示した問題の(1)では「生徒会長(student president)」と2文目の「サリーを選んだ(chose)」という2つのヒントを基にして,1のvote(投票する)を答えとするといった具合です。

英検準2級では,誤答の選択肢に出てきた単語が別の回の問題に再登場することもあるため,(1)を復習する際は誤答(pack,save,arrange)も含めて,単語の意味を復習するようにしてください。

熟語問題ですが,意味を暗記していれば申し分ありませんが,もしも意味が分からないものがあれば,書かれている動詞や前置詞から意味を推測するようにします。

例えばby nowを「そろそろ」の意味で暗記している人は多いですが,「by=までに,now=今」のように考えて推測しても構いません。

なお,文法問題は中学内容で解けてしまう問題がないわけではないものの,高校範囲からの出題もあるため中学生にはきついところですが,そこでの1問ミスは避けられないなどと開き直り,他の問題をしっかりと正解することによって合格点を目指しましょう。

大体最後の1~2題が文法問題になりますが,復習するのであれば,時制や態の他,関係詞や比較を中心に行うようにしてください。

大問2

大問の2では会話文が4つ出てきますが,最後のものだけ1つの問いに対して2つの問題が付いているので計5問です。

時間の目安は1問につき1分で解くようにします。

大問1の時と同様,カッコの前だけでなく後ろもヒントになるので,こちらも全部読んでから解くようにしましょう。

出てくる2人の関係性にも注目してみてください。

上の(21)では,中古屋の店員と客との会話となっており,カッコ前のやりとりを読むと「75ドルで買った品物に対して5ドルしか値が付かない」ことに客が驚いています。

これだけで判断すると選択肢の2か3のどちらが答えか判断できませんが,カッコの後ろを読むと「人気がない」と書かれているので,3(昔のゲームですから)が正解と決められるはずです。

大問3

長文はAとBがありますが,問題数はわずか2問となります。

目安として,どちらも3~4分で解くようにしましょう。

注釈が付いている問題は先にそれらを読んでしまうことで,何が話題になっているのかわかりやすくなります。

英語の長文を読む時の基本態度は,代名詞を明らかにしつつ論理展開に注意して読むことです。

このときにものを言うのは単語力なのですが,具体例として挙げられている固有名詞の意味がわからなくても解けますので,すべての単語がわかっていなければ解けないわけでもないことを覚えておきましょう。

上の文ではミシェルが主人公で(読み方はマイケルではないです),ペットが飼いたくてお隣さんに貰いに行った話だと分かれば,選択肢の1を選べると思います。

とはいえ,意味を把握する以外にbring・give・nameなどを使った第4文型だと見抜ける文法力も,大問3を解く際に必要です。

大問4

準2級の大問4では,eメールと説明文の長文をそれぞれ読み,それぞれ3問と4問の問題に答えます。

大体30分をかけて解くようにしましょう。

問題を解く際には設問を先に読んでおきます(選択肢までは読みません)。

上の問題では「ケリーが夏にしたこと」が聞かれていますが,どれも一筋縄でいかない選択肢です。

例えば1はKyotoまでは合っていますが,最後のMrs. Kobayashiが間違っています。

3はclassをshowにすべきですし,4はこれから行うことなのでどちらも不正解です。

解き方のコツとしては,目的やトピックについて把握した後で,大問3のときと同じく代名詞や論理展開,または単語の言い換えなどに注意して読むようにすれば解きやすいように思います。

なお,大問の1~3の問題で時間を使いすぎてしまうと,大問の4と5を解くための時間が残りません。

時間をかけた分だけ正答率が高くなるのが大問3以降の問題の特徴ですから,時間配分にはくれぐれも注意してください。

大問5

大問5の英作文ですが,全部で2題あるので1つあたり15分で解くのが目安です。

書く内容は厳密に決められているので,自由なようでいて決まりきった解答にしかなりません。

1題目では意見を表明することになるので,I think that it is important for people ~などと,質問文をそのまま利用して書き始めます。

あとは理由付けをすればよいので「First, 朝ごはんを食べると仕事が捗る」だったり,「Second, 家族の予定を確認できる」などと続けることになるわけですが,この際,具体例や説明をさらに1文ずつ付け加えるのが理想です。

例えば,最初の理由に対しては「朝を抜くと授業に集中できなかった」とか「パンよりもご飯を食べた方が調子が良い」などと書き足せるでしょうし,2つ目の理由には「家族が忙しい日は買い物を頼まれることもある」といった独自ルールを付け加えられることが考えられます。

2題目はEメール問題です。

こちらはEメールの形式に基づいて書くようにしてください。

挨拶と結びの句を書くことに加え(Dear~で始めてRegards, などで終える),段を変えることを心がける他,文中では相手の質問に正しく答えることが重要です。

1題目と比べると自由に書きづらい分,逆に得点がしやすいと思います。

リスニング

リスニングは3部制です。

どれも1度しか放送されないのですが,わからなくても気持ちを切り替え,前の問題の出来を後の問題に引きづらないことを心がけましょう。

問題数は10問×3の計30問で,内容は部ごとに異なります。

攻略法として知られているコツとして有名どころを挙げておきましょう↓

- 第1部と第2部は会話文

- 会話の最後だけに注目せず全体の流れを聴き取る

- 疑問詞は確実に押さえる

- 直接答えを言わない選択肢もあるので注意

- 第2部と3部は選択肢があるので先読みする

- 時制だけが異なる出題もある

- 単語は言い換えられることの方が普通

- 似た発音の単語が入った選択肢は不正解の場合が多い

- 第3部は人や物について説明した文か物語文となる

- 難しい単語には説明が加えられるので焦らないこと

赤いマークをした「先読み」の技術が特に重要で,選択肢を見比べることによって,話のどの部分に注意して聞く必要があるのかが分かります。

二次試験の攻略法

続いて二次試験の様子についてまとめますが,流れとしては大きく分けて4つです↓

- 入室して簡単なやり取りをする

- カードを受け取り音読する

- 質問に答える

- 退室する

以下でそれぞれのポイントをみていきましょう。

入室から開始までのやり取り

まずは入室します。

「May I come in?(入室してもよろしいでしょうか)」の他,簡単に挨拶を交わしましょう。

面接カードを渡すように指示があるので,「Here you are.(どうぞ)」などと返します。

ここまでは立ったまま行いますが,その後,着席の指示があるのでお礼を言って座りましょう。

続いて氏名と級の確認があり,さらには天気とか体調などに関する簡単なやり取りを終えたら,「Now, let's start the test.」などと言われて,いよいよテストが始まります。

掴み部分ですが,面接委員の雰囲気に慣れ,何なら相手の心を掴むのもこの時です。

問題カードの受け取りから音読まで

問題カードは3部構成で,文章(50語程度)と2枚のイラスト(AとB)が印刷されているのですが,いきなり音読させられるわけではありません。

まずは20秒の黙読時間(read silently)があり,続けて音読(read aloud)するように求められるわけです。

後でされる質問の内容も予想できるため,ここで準備をしておきます。

音読する際の注意事項は以下の通りです↓

- タイトルから読むこと

- 意味のまとまりごとに区切って読むこと

- 知らない単語は適当に読むこと

早く読む必要はありませんが,どう読むのか分からない単語が出てきたときも途中で止まらないようにしてください。

下手に小細工をしたところで見抜かれてしまいます。

どうせ他の受験者も同じところを読めていないので,たとえ間違えることになっても気にせず,同じテンポでアクセントや音量に気をつけながら読み上げましょう。

喜怒哀楽に代表される感情を付けて発音すると好印象です。

質問に答える

質問は後になるほど難しい傾向にあります。

1問目は文章に関する質問で,問題カードの中から答えを探しましょう。

質問文は肯定文の形に言い換えるようにしますが,主語は代名詞にします。

WhatやWhyで聞かれることが多いです。

2問目はAのイラストを見て答えましょう。

複数の情報が読み取れることと思いますが,例えば動作について聞かれたら「男の人が公園のベンチに座っています。女の人は芝生で寝ています。女の子が花の匂いを嗅いでいます」などとできるだけ多くの情報を答えるようにします。

このとき,例えば「smell the flowers」という言い方が出てこないなら,「A girl is looking at the flowers」などと,自分のわかる表現で描写してください。

こういった発想の転換力も大切になってきます。

第3問はイラストのBを使いますが,この問題では状況を説明するよう求められるはずです。

まずは状況を英語で描写し,その後で理由を添えましょう。

例えば,おばあさんが洗濯機を前にして困っている絵があれば,「An old woman can’t use the washing machine. This is because there are too many buttons on it.」などと答えられるはずです。

第4問に入る前にカードを裏返すよう言われますが,この後の2問ではカードを使いません。

どちらもYesかNoで答える質問形式となりますが,必ずその理由について聞かれますので,答えやすい方を選ぶようにしてください。

基本は2つの文で答えますが,最悪1つでも構いません。

ちゃんとした答えを返すことがとにかく大切です。

その後で余裕があれば,もう1文続けるようにしましょう。

退室する

すべての質問が終わると,問題カードを面接委員に返すよう指示されます。

ここでも「Here it is.」や挨拶を忘れずに行うようにしてください。

こういったものは,すべてattitudeの評価に関わってきます。

二次試験の総括ですが,声はなるべく大きく,挨拶は忘れずに行い,カードを渡されたら「Thank you」,指示されたら「Yes」などと,しっかり相手の目を見て会話することを心がけましょう。

なお,聞き返しについては以下の表現を使うようにしてください↓

- I beg your pardon?

- Pardon me?

- Sorry?

- Please say it again?

- Could you repeat the question?

質問内容がわからないのに適当に答えても点数にはなりません。

わからないときはわからないと言いましょう。

まとめ

以上が英検準2級の攻略法となります。

ここまで色々と書いてきましたが,実際の問題を見ないことには一体何のことかわからないこともあるでしょう。

是非,3回分の過去問をやって臨むようにしてください。

英検はTOEICなどと異なり,学校の勉強だけでも合格できてしまう試験です。

準備期間は2週間もあれば十分で,日ごろの勉強の成果が問われると考えてください。

とはいえ,リスニングやスピーキングにライティングは,人によって勉強量に差が出てしまうでしょう。

なので,苦手な部分を無くすことを最優先に対策してください。

一次試験のコツですが,試験まで時間があまり残っていない場合であっても真っ先に取り組むべきは,大問の1と5です。

大問1の解き方は大問2にも応用できますし,5の英作文の対策をすることなしに本番で一発勝負をするのは無謀だと思います。

特に後者は,過去問の解答例を参考に,先に紹介した型をいち早く身に付けるようにしてください。

一方,面接においては一次試験に比べると合格率が極めて高く,過度に心配する必要はありませんが,日ごろから声を出す練習をしておくと有利に事を進められるはずです。

特にattitudeの評価項目では満点を取りやすく,私の塾では「荷物を置いてよいですか?」であったり「今日はバスが混んでいて大変でした」だったりのセリフをあらかじめ用意してから臨むよう指導しています。

今ではスタディサプリのように,塾に通わずにしっかりとしたトレーニングを行うことができるオンラインサービスがありますので,あまり対策できていない方は是非使ってみてください↓

最後までお読みいただきありがとうございました。