実用英語技能検定(英検)における「準1級」は,中高生が保有できる勉強系資格の中で最有力なものの1つです。

私の塾に通ってくる生徒を見ていると,大学受験で英語を武器にしている高校3年生のほとんどが準一級を取得していますし,昨今は中学生の英語力も高くなっていて,中学3年生が準2級を取得して凄いと感心していたのが遠い昔のことのようです。

オンライン教材が台頭してきたことの恩恵も受け,今では中学卒業までに英検2級はおろか準1級を取得してしまう生徒までもが出現しています。

とはいえ,そういった子は英語に並々ならぬ関心を寄せていることが多いため,高校を卒業するまでに英検準1級に受かることができれば,十分褒めるに値する結果であると言えるでしょう。

当記事では「英検準1級の出題内容や対策についての理解を深める」ことを主な目的とし,誰もが合格に近づける「王道」とも呼べる英検準1級の受かり方について,現時点で最新の情報をまとめていきたいと考えています。

英検準1級の試験概要

まずは英検準1級試験の概要について確認しましょう。

運営元である日本英語検定協会の説明によれば,準1級が取得できる学力は「社会生活で求められる英語を十分理解し,また使用することができる程度」とされています。

参考までに英検2級取得に必要な学力目安も見てみると,準1級の文面の最初のところが「社会生活に必要な英語を理解し」に変わるものの,「十分」の文字が無くなっている以外に大差ありません。

このことから,同じ勉強内容であってもより深く理解すれば大丈夫なのかと淡い期待を寄せる方も少なくないのですが,準1級と2級の文章や問題のレベルに差があることは誰の目にも明らかで,大問1の語彙問題をやってみても難易度が上昇していることにすぐ気が付くでしょう。

ちなみに,準1級のレベルを一言で言うと「大学中級レベル」です。

高校生がいきなり「大学中級」などと言われると面食らうかもしれませんが,英文科でもない学生が数年間大学に通ったところで,大学受験生だった時ほどの急激な英語力の上昇を見せることは通常ありえません。

なので,大学に入ってから準1級を取得する人は特別な勉強をしたことになるわけですが,それは例えば大学の授業を英語で受けたり,課題を英語で提出したりすることが該当します。

ですが幸運にも,英検準1級に役立つ知識を高校生が身に付けることは可能です。

実際,一部大学入試に大学中級レベルの語彙が登場したり,受験勉強で大量の生きた英語に触れる機会があったりします。

なので,高校生だからと言って準1級に挑戦することが無謀なことのように思わないようにしましょう!

今や,名のある大学を受験しようと思えば,英語を得意にしない限りは合格することが非常に難しくなります。

むしろ,英語4技能や学習指導要領を強く意識した出題となる英検ですから,それに向けての勉強は大学入試に大いに役立つことにもなるわけです。

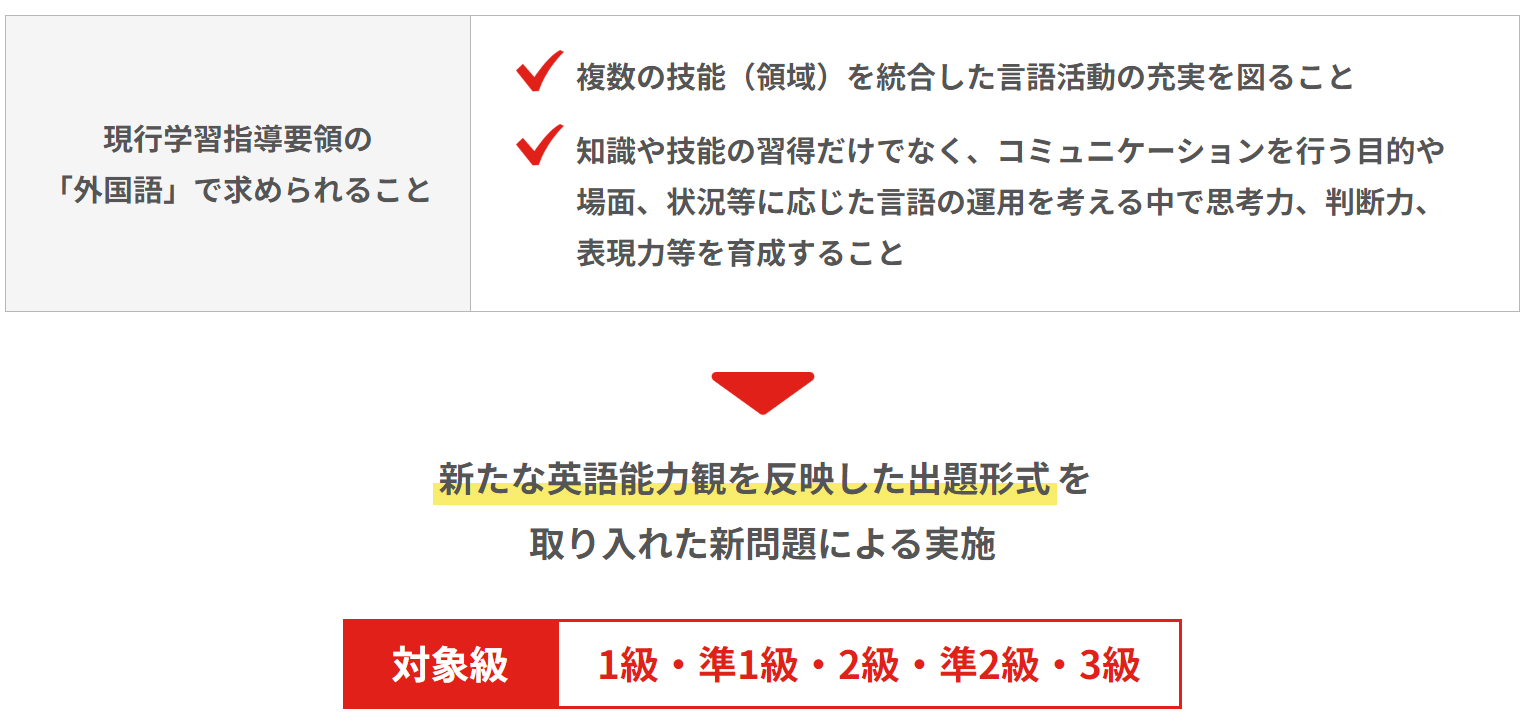

実際,2024年度のリニューアルでは以下のような発表が公式からありました↓

英検1級が大学受験の戦略として当然のように採用される日もそれほど遠くないのかもしれません。

とはいえ,準1級以上に合格した受験生の英語試験を一律で満点扱いとする大学も存在している他,高校教師の英語レベルとして議論されるのはいまだ準1級が主流です↓

さて,次章からは英検準1級の出題について具体的な理解を深めるとともに,どのような対策が考えらえるのか考えていくわけですが,ここで大まかな形式を把握しておきましょう。

これまで通り一次試験と二次試験に分かれますが,そのうち前者は90分の筆記試験でリーディングとライティング能力を測定し,続けて30分間のリスニングがあります↓

| 技能 | 形式 | 問題数 | 問題タイプ | 解答形式 |

| リーディング | 単文の語句空所補充 | 18 | 短文,会話文 | 4択 |

| 長文の語句空所補充 | 6 | 説明文,評論文 | 4択 | |

| 長文の内容一致選択 | 7 | 説明文,評論文 | 4択 | |

| ライティング | 英作文 | 2 | 意見論述,要約 | 記述式 |

| リスニング | 会話の内容一致選択 | 12 | 会話文 | 4択 |

| 文の内容一致選択 | 12 | 説明文中心 | 4択 | |

| 実生活形式の内容一致選択 | 5 | アナウンス中心 | 4択 |

2024年度に多少の変更はあったものの,これまで通りの対策が通じないわけではありません。

時間無制限で合格点が取れる実力を付けてから,時間内に効率良く得点する作戦を自分なりに考えることになります。

二次試験には8分ほどのスピーキングテストが行われ,S-CBT形式においては少しの休憩時間を挟んで同一日に行われるのが特徴です↓

| 技能 | 形式 | 問題数 | 解答形式 |

| スピーキング | 自由会話 | 定めず | 個人面接 |

| ナレーション | 1 | 個人面接 | |

| 受験者の意見を問う | 1 | 個人面接 | |

| 受験者の意見を問う | 2 | 個人面接 | |

| 受験者の意見を問う | 1 | 個人面接 |

私が合格したのはもう20年以上前のことですが,問題内容は別にしても,面接の形式自体はその時から全然変わっていません。

とはいえ,合否だけでなくスコアも通知されるため,余裕ある合格だったのかギリギリで不合格だったのかなどもわかります。

リーディングの出題内容と対策

準1級を含め,英検の過去問は公式HPの方からダウンロードすることが可能です(直近3回分)。

解説が存在しなかったり,対策についての言及がされていなかったりする点には注意が必要ですが,実力を確認するだけなら十分役に立つので,是非利用してみてください。

リーディングは全31問からなり,一次試験における筆記部分の大問1~3に該当します。

大問1

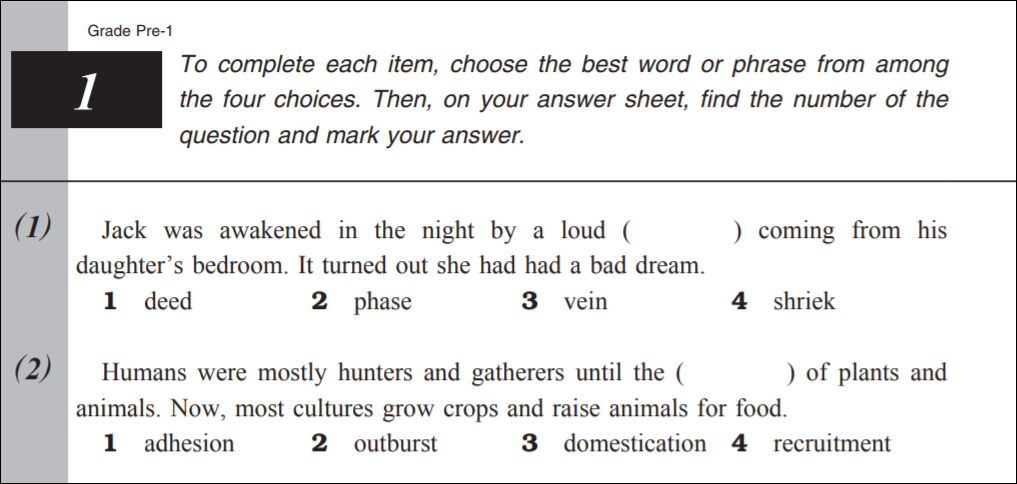

短い文のカッコに適当な語句を入れる大問1ですが,英検のどの級においても,ここを一番の難所とする受験生は多いです(2024年度から問題数が7問も減ったので重要度は多少落ちました)。

18問すべてが語彙問題ですが,文章の形で出されている以上,正解するためには文脈まで理解する必要があります。

とはいえ,選択肢にある単語の意味さえ分かれば判断に迷うことはなく,大問2が後に控えていることからもそこまで深く文脈を読み取る必要はありません。

例えば上の(1)にある選択肢は,左から「行為・段階・静脈・金切り声」の意味となり,これらを知った状態で解けばすぐに答えが出せるように思います。

単語すべての意味がわかる状態になるのには時間がかかるでしょうが,4つのうち3つだけでも完璧に知っていたら結果はどうなるでしょうか。

理論上,それでほとんど正解できてしまいます。

選択肢の中の2つだけでも知っていれば正答率は50%以上になりますが,ここで言いたいことは,1つでも多くの単語がわかっていれば正解できる確率はその分高まるということです。

ちなみに,語彙問題の対策をする際,暗記を助ける方法としては以下の4つが知られています↓

語彙対策のコツ

派生語を意識する:absenceを見てabsentの名詞ではないかと疑う。

語源についての理解を深める:proceedなら「前に(pro)+進む(ceed)」と分解する。

なんとなくのイメージを持つ:deteriorateはネガティブな意味の単語だったと思い出せる。

特定のジャンルや文脈で使われる単語だとわかる:commute,invest,negotiateならビジネス関連など。

単語や句動詞は文脈の中で覚えるのが最も効率的ですし,学んだ効果は大問1に限らず準1級のあらゆる範囲に良い影響を及ぼすので,発音のされ方も併せて,単語学習は毎日行うようにしましょう!

このとき,1つの単語について1つの意味を覚えるだけで構いません。

いち早く多くの単語と顔なじみの状態になることをまずは目指してください。

大問2

大問2は250語程度から成る長文が2つあり,文中のカッコ内に入れるべき語句を選択肢から選びます。

多くは3段落から成っているため,それぞれ1つのカッコを含んでいる場合が多いです。

大問1では文脈を2~3個の文で把握するだけで済みましたが,大問2では段落ごとの要点(基本的に各段落で言いたいことは1つです)を掴む能力が問われています。

このときの判断の基準となるのが「ディスコースマーカー(論理展開を示す語句)」の存在です。

例えばHoweverやSoが簡単な例ですが,論理を見抜くことができれば正解率が大きく高まります。

とはいえ,それ以前の問題としてそもそも1つ1つの文の意味が正確に把握できる(精読できる)レベルに達していなければ,より高度な読み方(スキミングやスキャニング)はできません。

さらに言えば,ある程度の国語力も必要になってきますので,今の自分の身の丈に合った教材から学習をスタートさせましょう。

大問2の練習を積みたい方に特におすすめなのは要約問題用の参考書で,これは大学受験対策に使うものであっても十分用に足ります。

というのも,要約問題を解くに当たって,各段落の要点を抽出してはそれらを繋げていく作業が必要になるからです。

大問3

準1級の大問3も長文ですが,大問2よりも長くなっていて,300・400語程度の長文が2つ用意されています。

設問数はどちらも3問となっていて段落数にほぼ一致しているため,各段落を読み終えるごとに1問ずつ解いていくという姿勢で臨んでください。

私が塾で教えている技としては,

- 先に設問を読んでから本文を読む

- わからない語句に出会ったときは言い換え表現を探す

- Howeverやbutに注目(英語は否定語のあとに要点が来る)

などがありますが,ある程度の語彙力と文構造を把握できる力があることを前提とし,さらに文脈の流れを追った読み方が求められている点については大問2のときと同様です。

ただし,より難度が高まっているので,「ここからが本番だ」などとさらに気合を入れて取り掛かる必要があるでしょう。

こうした出題は,大学の共通テストや一般選抜においても頻出です。

ライティングの出題内容と対策

筆記試験の最後にあたる大問4はライティング(英作文)問題です。

大学で習うことになる,いわゆるアカデミックライティングの形式に従って書く必要がありますが,語数が120~150語程度とそこまでの長さではないので,型を覚えてしまえば構成自体は簡単なもので大丈夫なので安心してください。

大問4の1題目の注意点についてまとめると,以下のようになります↓

- 決まった構成通りに書く

- スペルミスや文法ミスをしない(確実に減点されます)

- そもそもの質問の意図を把握する

- 同じ語彙や文法表現を使わない

構成については,1題目の意見論述では「冒頭・メイン・まとめ」の3部構成にするのが基本で,まずは自分の意見を冒頭で述べた後,その理由を2つ(2段落)に分けて書き,最後となる4段落目でまとめるというのが基本です。

ここで大切なのはそもそもの質問に正しく答えられていることであり,意外と論点がズレてしまっている生徒が多いので気を付けてください。

彼らの採点を行っていると,最初は良いのですが,文章の最後になるとまったく関係のない結論で締め括られている場合が往々にしてあります。

上に示した英作文の問題では「動物園にいる動物は受け入れられるか否か」が聞かれているわけですが,その理由としては「動物の人権・教育的価値・絶滅動物の保護・生活環境」が考えられ,賛成や反対意見を自分なりにサポートしていくことになるでしょう。

このとき,賛成か反対かの立場を明らかにしてから書き始めるようにし,中立の立場は書きにくいのでおすすめしません。

なお,TOPICのところに書かれている質問文を下手に言い換えて書いてしまうと,元来の意味と変わってしまうこともあるので,余裕がない人は無理をせず,文中の語を使うようにして書き始めましょう。

先の質問に対して,「私は動物が好きです」だの「癒し的な役割として,介護施設においても動物は飼われています」などと書いては0点になってしまいます。

加えて,字数の水増しはすぐにわかりますので止めましょう。

大問4は,「内容・構成・語彙・文法」の4つの観点から主に採点されますが,凝った内容でなくても質問に答えられていればOKです。

面白みに欠けていても,残り3つのポイントさえしっかり意識して書くようにすれば合格点がもらえます。

逆に2題目の要約問題は段落ごとに内容をまとめてつなげていくだけですが,文字数に制限があるため,優先度が低いものから削ぎ落していくことになるわけで,具体例などは真っ先に省略すべきものです。

要約問題についても大学入試のものと同じ解き方なので,心配な方は要約問題の参考書をやっておきましょう。

リスニングの出題内容と対策

続いて一次試験におけるリスニング問題をみていきましょう!

全部で3つのパートからなり,パートごとに文章が異なるのが特徴です。

Part1

男女の会話を聞き,その質問に最も適切なものを4択から選ぶ問題が計12問あります。

ただ黙って音声が流れてくるのを待つのではなく,先に選択肢に目を通して場面を推測しておくことでより正解率を高めましょう。

英会話独特の表現を覚え,場面をイメージで記憶するクセを普段の学習で身に付けておくことで高得点を目指せます。

なお,選択肢に使われている言葉が会話の中で出てきた表現そのままであることはめったになく,基本的には言い換え表現が使われることになるので,ひっかけの選択肢に注意しましょう(carやtrainがvehicleに言い換えられるなど)。

Part2

Part2ですが,6つのパッセージがあって各々に問題が2つあるので計12問です。

結果的に問題数はPart1と同じになりますが,あるテーマの文章について150語程度の英文を聞かされるところが異なります。

ただし,文章の構成は明確です↓

- 主題(メインとなるテーマ)

- サポート(論理展開を意識した説明)

- 結論

ライティングのところで紹介したようなアカデミックな構成になっているのが特徴で,Part1と同様,本パートでも先読みは有効である他,筆記の大問2で扱ったような長文を何度も音読し,前から意味を取れるように訓練しておくことで,本パートの点数も伸びるようになります。

リスニングの対策に時間をかけるのであれば真っ先にPart2を選ぶようにしましょう!

Part3

Part3は5問から成り,いわゆる「実生活(Real-life)形式」です。

シチュエーションと質問がすでに印刷されているのは,「何を聴き取るべきかという目的意識をあらかじめ持ってリスニングしてほしい」という出題者の意志の表れに他なりません。

以下のような場面・状況や話題が一次試験で主に出題されることになるため,こうした内容がふんだんに出てくる教材でトレーニングを積むことが大切です↓

スピーキングの出題内容と対策

スピーキング能力は二次試験で測定されますが,面接官と1対1(新形式のS-CBTだと録音)の個人面接となり,流れは以下の通りです↓

- 入室する

- 面接カードを渡す

- 座る

- 名前などの確認や簡単な質問タイム

- 問題カードを受け取る

- 1分間のフリータイム

- ナレーション(2分間)

- Q&A(No.1の後,問題カードを裏返す)

- 問題カードを返却して退室

手順の5で受け取る問題カードに書かれた場面設定としては,以下のような場面や題材になることがすでにわかっています↓

スピーキングを勉強する際,先ほどの精読と速読の話ではないですが,英語の音をそもそも聴き取れなければ話になりません。

まずは正しい発音やアクセントを身に付けるところから始めましょう。

そして何よりも重要なのが,準1級に狙われやすい場面を想定して,英語で実際に話す練習をすることです。

練習相手を見つけて練習するのは学校でやることにして,自宅では1人で英語を多く話す練習をしましょう。

そのとき,自分の声を録音して聞くようにすると効果的です。

まとめ

以上,英検準1級の問題内容と対策するポイントについて解説してきました。

今回の内容をまとめると,英検準1級に合格するためにはリーディング・ライティング・リスニング・スピーキング能力をバランス良く高めていくことが重要です。

さらには,リスニングやリーディング,ライティングとスピーキングのように,相補的にどちらかの能力を上げることがもう片方の実力アップにも影響する場合もあるため,伸び悩んだら弱点範囲に目を向けるようにしましょう。

その上で,準1級によく使われる場面を想定して,関連する語彙力を高めては日常的に英語を話す機会を設けることが,私の考える最も現実的な対策です。

現時点でその用途に使いやすいと思うのが「スタディサプリ」というオンライン教材で,月額が安いので私としても勧めやすく,本人の頑張り次第でどこまでも英語力を伸ばせるところが大きな魅力となっています。

スタディサプリENGLISHを使えばオンライン英会話も追加で利用できますし,場面設定も英検に登場する内容に近く,リスニング以外にスピーキングの練習まで自宅で行えてしまうところが魅力です。

一方で,大問2や3にある英文自体を読めない方は,大学受験講座の方で英文法や読解について学ぶことが効果的でしょう↓

公式サイト

時間はかかってしまいますが,やらないことにはできるようにはなりません。

詳しい使い方については以下の記事を参考にしてください↓

英検準1級は,試験の性質を理解した上で適切な対策を講じれば,高校生であっても十分に合格することが可能です。

英検準1級に合格すれば大学受験だけでなく就職する際も有利になりますし,合格を目指して頑張るだけでも総合的な英語力が高まっては英語の偏差値上昇に繋がるので,英語力が重視される昨今の大学入試だけにその努力が生きてきます。

今回の記事を参考に,是非とも挑戦してみてください!