今回は,英語力を海外で証明する際に有力な「TOEFL iBT」の試験概要と対策方法についてまとめてみようと思います。

日本に限定せず英語圏の大学まで含めた入試で利用する予定がある方はもちろん,TOEFLのテスト形式や受験料,勉強法がどのようなものか簡単に知りたいような方も是非一度目を通していただけたら幸いです。

なお,TOEFLのバリエーションとして,8~11歳くらいの子どもに向けた「TOEFL Primary」やiBTの準備段階として中高で採用されることの多い「TOEFL Junior」などもありますが,これらは大学入試に使うことができないので省略します。

TOEFLとは

TOEFLを主催しているのは,アメリカに本社を構えるETS(Educational Testing Service)です。

教育関連のテスト開発や評価を実施する組織として世界最大との呼び声も高いETSは,今回紹介するTOEFL以外のTOEICやGREといったテストにも深く関わっています。

日本の場合,ETSと聞くとTOEICが浮かぶ人の方が多いかもしれません。

なお,試験自体の運営は別の組織が担当することも多いですが,TOEFLの場合はETS Japan(TOEFLテスト日本事務局)が窓口です。

ところでTOEFLとは「Test of English as a Foreign Language」の略ですから,英語圏の大学(アメリカ,カナダ,ヨーロッパ,オーストラリアなど)に入学を希望する人が,実際の授業についていけるかどうかの能力を判定することを主な目的としています。

実際,問題を見ればその試験がどのような受検者層を想定しているのか概ねわかってくるもので,例えばTOEICであればビジネスシーンでのやりとり(取引だったりオフィスでの会話など)ですし,英検では小中高生を取り巻く学生生活での出来事が中心です。

そしてTOEFLはアカデミック(学問的)な内容に富んでいると言えるでしょう(測れる英語力もCEFRのB1~C2と底なしです)。

大学・大学院の授業そのものといった出題も見られます。

後で実際の問題をいくつか紹介しますが,大学の講義的なものを聞いた後の理解力を試す問題や,エッセイ(自分の意見を論理的にまとめる)形式のものが目立つことにすぐ気が付くでしょう。

TOEFLの結果は通常4~8日後にわかりますが,ReadingやListeningは自動計算できるとあって,試験を受けた直後に予想得点が表示されてくるのも特徴です。

あくまで非公式なものですが,十分参考になります。

TOEFLは全国にあるテスト会場で受けられる他,自宅受験(Home Edition)やPaper Editionもあるものの,Paper Editionは日本では受けられないので除外しておきましょう。

現在,160を超える国における12000以上の大学やその他機関がTOEFLを入学時の参考にしているとのことで,利用できる数は他の民間試験をはるかに凌駕しています(スコアには有効期間が設定されていて,TOEFL iBTの場合は2年間となります)。

直接海外の大学に行く以外にも,日本の大学に入ってから海外に出ていく方もいるでしょうから,国内の大学入試で本テストが利用されていても驚きはしませんし,今では日本の大学でも英語で授業が行われていたり,テキストが英語だったりもするわけです。

少子化が問題になってはいますが,それでも国内の受検者数は今後も増えていくだろうと思います。

なお,日本の大学院の入試で英語試験代わりに使われているところも結構あり,大学入試に比べればはるかに数が少ない受験生のためにわざわざ英語の試験を作るというのはなるほど,多忙な教授からすれば割に合わないと感じるのも無理はありません(専門科目の方はさすがに毎年作っているでしょうが)。

それに,海外から日本に来る留学生も同じTOEFLで成績が判定できるため,日本語があまりできない外国人は助かるでしょうし,同じ試験で留学生と一般受験生の成績を比べられる点も魅力として感じられます。

大学入試でTOEFLを利用する場合,一定のスコアを超えると試験が免除されたり英語の得点が満点扱いになったり,はたまた加点が与えられたりと良いこと尽くしです。

過去の活用例については以下のページを参考にしてください↓

一般的にTOEFLというとiBTとEssetialsの2つの形式のいずれかを指しており,前者は「internet Based Test」なのでインターネット上で行われるテストのことを指し,日本だと2006年頃から運用が始まり(この時点でCBT形式は廃止),2020年からは自宅でTOEFLが受けられるようにもなりました。

後者はテスト時間や料金がiBTの約半分になっている簡易版ですが,内容的にもアカデミックな英語が半分となり(iBTはすべてがアカデミックでした)残りは一般的なシーンで使う英語関連の出題となります。

それでは次章から,iBTの内容について詳しくみていくことにしましょう!

TOEFL iBTの試験内容

TOEFLのスコアは120点満点(各セクション30点満点)で採点されます。

試験全体としては1日で完結する都合上,約2時間かかる過酷なテストです(とはいえ2023年7月26日から新形式となり,試験時間は1時間短縮しています)↓

当日のスケジュール

リーディング:35分(以前は54~72分)

リスニング:36分(以前は41~57分)

スピーキング:16分(以前は17分)

ライティング:29分(以前は50分)

精神的にも肉体的にもかなりの体力を要することを覚悟しておきましょう。

なお,スコアについては通常のTest Dateスコア(その日のスコア)の他,過去2年間の各セクションの最高スコアを組み合わせたMyBestスコアも表示され,多くの大学が取り入れています。

CEFRとスコアの関連については以下の表を参考にしてください↓

| CEFR | Reading | Listening | Speaking | Writing |

| C2 | 29 | 28 | 28 | 29 |

| C1 | 24 | 22 | 25 | 24 |

| B2 | 18 | 17 | 20 | 17 |

| B1 | 4 | 9 | 16 | 13 |

それでは試験の順番通りに出題内容をみていきます。

問題自体は以前のものになるので,あくまで文章の雰囲気を掴むのに使ってください(とはいえリーディングのように,単に読む文章の数だけが減ったようなものもあります)。

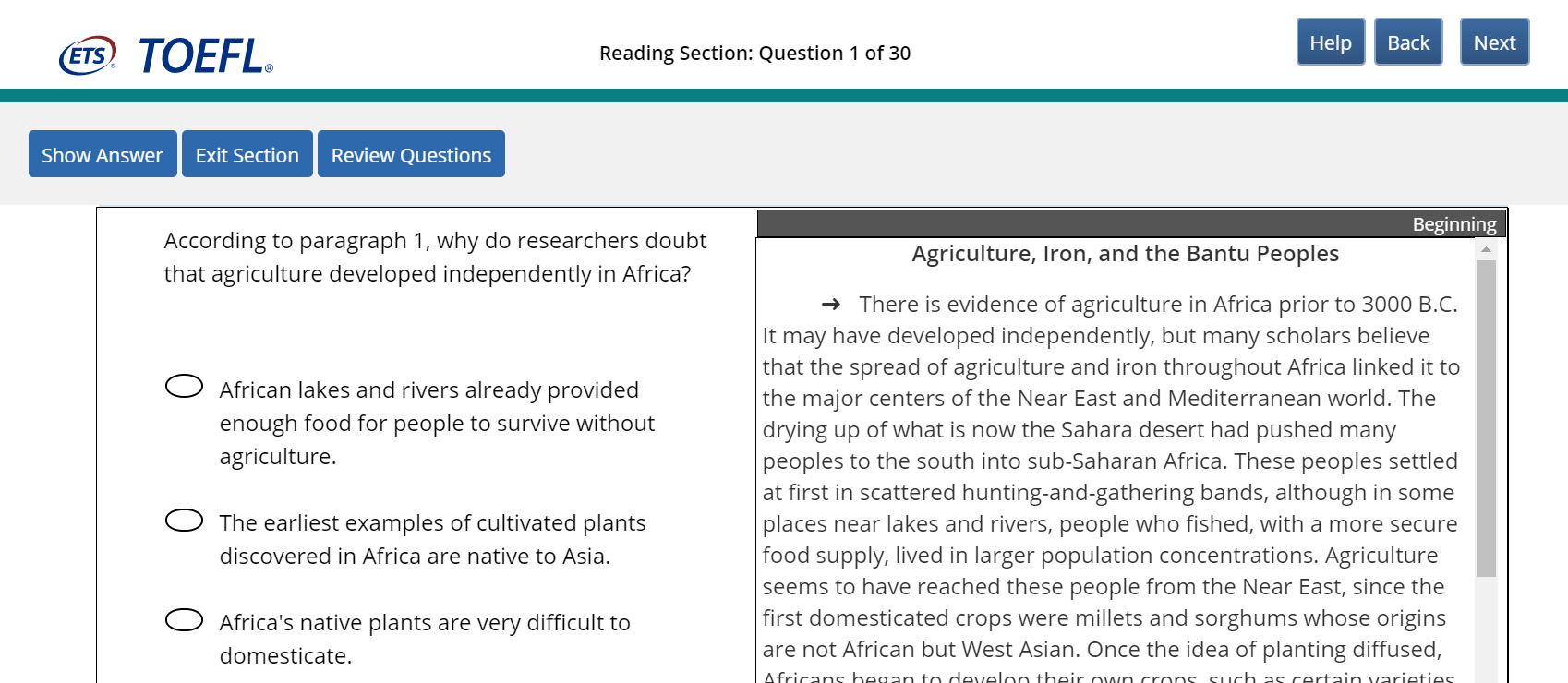

リーディング

リーディングセクションでは2つの英文を読み,1文につき10個の質問に答えましょう。

質問は4択かつ1つの英文の長さは700語程度で,アカデミックな内容です。

大学のテキスト(一般教養)にある内容で,専門用語も登場しますが,難しいものについては定義が書かれていますし,問題を解くのに必要な情報はすべて英文内に見つかるので心配要りません。

とはいえ,全部で1400語の英文を読むことになるので,初っ端からなかなか大変です。

時間的には英文1つにつき18分が目安ですが,前の問題に戻る解き直しが唯一許されたセクションです。

対策としては長文読解に特化して練習すればOKで,過去問以外も使って万全な対策をするというのであれば,大学の授業で使う英語のテキスト(大学にある生協などで買えます)を購入して読むこともできます。

リスニング

リスニングセクション以降は,ヘッドセットを装着して受検することになります。

問題形式は「講義」と「対話」の2つがあり,前者では3つの講義をそれぞれ3~5分かけて聴き,それぞれに6問の質問がなされる形式です。

後者は2人の会話となり,2個の対話を3分で聴き,各5問ずつの出題となります。

英語を聞く時間を単純に合計すると約18分となりますが,残った時間は回答時間です。

選択問題であるものの中には2つ以上選択するようなものも含まれるので油断なりません。

音声を聴きながらノートを取ることができること,解き終えた前の問題に戻ることができないことに注意しましょう。

リスニングのときに発せられた音というのはすぐさま消えてしまうものであるため,リーディングのとき以上に英文を前から順に理解していく姿勢が重要となります。

先に紹介したテキストで音源が利用できるものがあれば,それを使って対策するようにしてください。

メモの取り方は要点を押さえておくだけにとどめ,多くを書こうとしないことが重要です。

スピーキング

TOEFL iBTのスピーキングは全部で4問ですが,最初の1問と残り3問とで問われる能力が異なります。

最初のものは,自分の意見や経験を基にして語るもので,解答例は受検者の数だけあるというのが正解です。

逆に残りの3問は,スピーキング能力だけでなく他の2技能(リスニングとリーディング能力)も動員して総合的に答える問題となっています。

15~30秒が準備時間として与えられ,その後45~60秒間話し続けなければなりません。

ひとまずはその時間だけ話せる練習から始めて,自分なりに得意とする話し方(型のようなもの)を増やしましょう。

会話内容は録音され,ETSに送られて採点されますが,自動採点システムも導入されているので,発音のチェックは機械,内容の方を人間が判定すると考えておくのが良さそうです。

相手が機械だけによりはっきりと話すことはもちろん,内容に一貫性を持たせるよう意識しましょう。

ライティング

ライティングの形式は2つあり,問題数は全2問です。

1つは短め(200語程度)の英文を読んで講義を聴き(リーディングとリスニングを行い),それらの内容について20分以内に書くことになります。

先のスピーキング同様,ライティングにおいても複数の技能が問われることを覚えておきましょう。

もう1つの形式は,アカデミックな話題に関して自分の意見を明確にしながら最低でも100語あるエッセイを書きます。

時間にして29分なので,かなりタイトなスケジュールになりますが,問われる技能の多くはライティングです。

採点基準を知るにあたっては以下の記事が役立つでしょう↓

どちらの形式であってもパソコンにタイピングするところところは共通で,こちらもETSに送信されて採点されます。

とはいえこちらも自動採点システムが導入されているので,スペルや語数のチェックは機械が行うのでしょう。

対策はスピーキングの時と同様で,最終的にはこれまでに解いてきた問題の数がものを言います。

TOEFLの申し込み

ここではTOEFLの申込手順についてまとめますが,ETSの公式サイトに行って申し込みページからアカウントを作成し,ログインした先のページから申し込みましょう。

右上にある言語設定を「Japanese」に設定すると読みやすくなります。

受験票の発行はないので,登録番号(Registration Number)とテスト日時などの確認事項(Confirmation)をしっかりと保存しておくことが重要です。

気になる受験料ですが,これは他の資格検定試験と比べると高額で通常245ドルとなります。

テストセンターで受ける場合,毎月土日に2回以上は実施されているので開催頻度については問題にならないでしょう。

受験料に関しては4技能すべてを測ることになるためどうしても高くなってしまいます。

機械の自動採点だけでなく人のチェックが入るとなればやむを得ません。

割引もまったくないわけではないですが,次がいつになるかもわかりませんので,期待はしないのが吉です。

それ以上に,しっかりと元が取れるよう,念入りに準備して臨むよう心がけましょう!

TOEFL iBTの対策

TOEFL iBTの対策ですが,試験がインターネット形式であるだけになかなかに対策が難しいです。

英検対策や学校の定期テストのように,わかりやすい参考書があるとは思わないようにしてください。

具体的な対策について考える際は,TOEFLテスト公式教材ショップがあるので,そこで紹介されている教材の中から自分に合いそうなものを選んで学ぶようにしましょう↓

上に示した「The OFFICIAL GUIDE to the TOEFL iBT Test」といったタイトルが最もポピュラーなもので値段は5000円強です。

公式ガイド以外にも過去問のセットやeラーニング教材などが利用できます。

書店では他社が2000円台で出している各種対策本も見つかるかもしれませんが,まず最初に手を出すものではありません。

なお,TOEFLではリーディングに限らず,文系や理系問わずアカデミックな基礎知識を持っておくことで解きやすくなります。

苦手なジャンルをなくすためにも,分野別(社会学・経済学・人類学・医学など)の英文を集めた問題集を使って学ぶこともおすすめです(先に触れた,生協で買える一般教養について扱った本はここでも有効です)。

まとめ

以上,TOEFLの試験内容とiBTの対策を中心にまとめてきましたが,いかがだったでしょうか。

各種入試に利用される方は,時間に余裕をもって申し込むこととできる限りの対策をすることが大切です。

それでは最後に,今回の要点をまとめておきましょう!

申し込みにおけるポイントは,

- 公式サイトでアカウントを作成して申し込む

- 受検料は245ドル

- 英語圏の大学でも活躍できる能力が問われる

- iBTは約2時間のテストで4技能が問われて120点満点

でした。

一方,勉強方法についてまとめると,

- まずは公式サイトで自分に合った教材を探す

- 公式ガイドが王道だが過去問やeラーニング教材もある

- 文系理系問わず一般教養があると役立つ

となります。

対策ももちろん大事ですが,普段の勉強で培った英語の実力がものをいうテストであることをお忘れなく!

最後までお読みいただきありがとうございました。