本記事では,1940年代から現在にいたるまでの各国の教育改革に関する歴史を振り返ると共に,21世紀に求められる学力とその実現に影響するEdTechの役割についてまとめています。

2020年の我が国における教育改革も,先進諸国が行う政策となんら変わりがないことを理解し,未来の教育が進むべき方向性について考えてみましょう!

各国における教育改革の歴史

各国の教育について考えていくにあたり,多くの国が一斉に改革を始めた終戦直後の時期からみていくのが基本姿勢となります。

ここではAA諸国と先進国における歴史を中心に振り返ってみることにしましょう。

AA諸国における初等教育の整備

まずはAA諸国(アジアとアフリカ)からです。

戦後これまで植民地だった国が独立し,学校制度や教育制度が整備されました。

1960年代になると,ユネスコはアジア,アフリカ,アラブ,ラテンアメリカでの教育制度の整備と支援計画を採択します。

例えば1960年のカラチプランは,1980年までに最低7年間の義務教育を実現することを謳ったものです。

もちろん無償での教育を目指していたもので,残念ながら全ての国で実現するのは不可能でしたが,ベイルートプランやアジスアベバプラン,サンチアゴプランなど,初等教育の普及が多くの国で試みられました。

先進諸国における中等教育の再編

一方先進諸国では,戦前からある程度確立していた教育を再編する動きがあり,具体例としては以下のような試みが行われました↓↓

- 義務教育期間の延長

- 初等教育から前期中等教育まで一貫して行う基礎教育の導入

- 入学資格や修業年数にバラつきのあった後期中等学校を簡易な学校制度に再編

例えば1975年のアビ改革により,フランスの中等教育は「前期4年間のコレージュ+後期3年間のリセ」で行われるようになり,初等教育から合わせて「5,4,3年」の基礎教育が誕生しましたし,アメリカでは「5,3,4(または4,4,4)年制度」が導入されました。

ドイツではギムナジウムがこれに当たります。

多様性に配慮した教育政策の誕生

さて,このような学校制度改革により中等教育を受ける人の割合が増加すると,次に必要となってくるのは多様性に配慮した教育政策です。

80~90年代のアメリカでは,オルタナティブスクールやマグネットスクール,チャータースクール解放入学制,二重登録制度,ホームスクーリングなどが登場し,通学地域を問わず通えたり,高卒認定試験のための予備校などが誕生します。

時を同じくして,フランスでは「生徒の多様性に応じること」を掲げた新教育基本法が,ニュージーランドでは統合学校や特性学校が,そしてスウェーデンでは自由学校が誕生しました。

学力重視の時代と21世紀型スキル

80~90年代は学力に対する注目が高まった時代でもあります。

というのも,経済や国際競争力に学力が影響していることがわかったからです。

アメリカでは「A national at Risk」,イギリスでは「The national curriculum in England」のような教育政策が最優先の課題となりました。

というのも,冷戦も終わったタイミングでありましたし,インターネットによる第4次産業革命も追い風となり,市場は世界規模となって,職探しは難を極めるようになったからです。

教養の有無,つまりは労働者の持つ教育スキルや知識が選別の基準になり,経済の基盤が学力であるとみなされるようになりました。

各国が自国教育の成否を考える上で大きな影響を及ぼしたのは,2000年にOECDが発表したPISAの結果でしょう。

試験内容に関する詳細は以下の記事に書きましたが,教育で学んだ知識を世の中にどう生かすかといった対応力が測定可能なPISAは,スコアが平均以下だったドイツで「PISAショック」を引き起こしては,優秀な結果を残したフィンランドに各国がこぞって訪れるようになったわけです↓↓

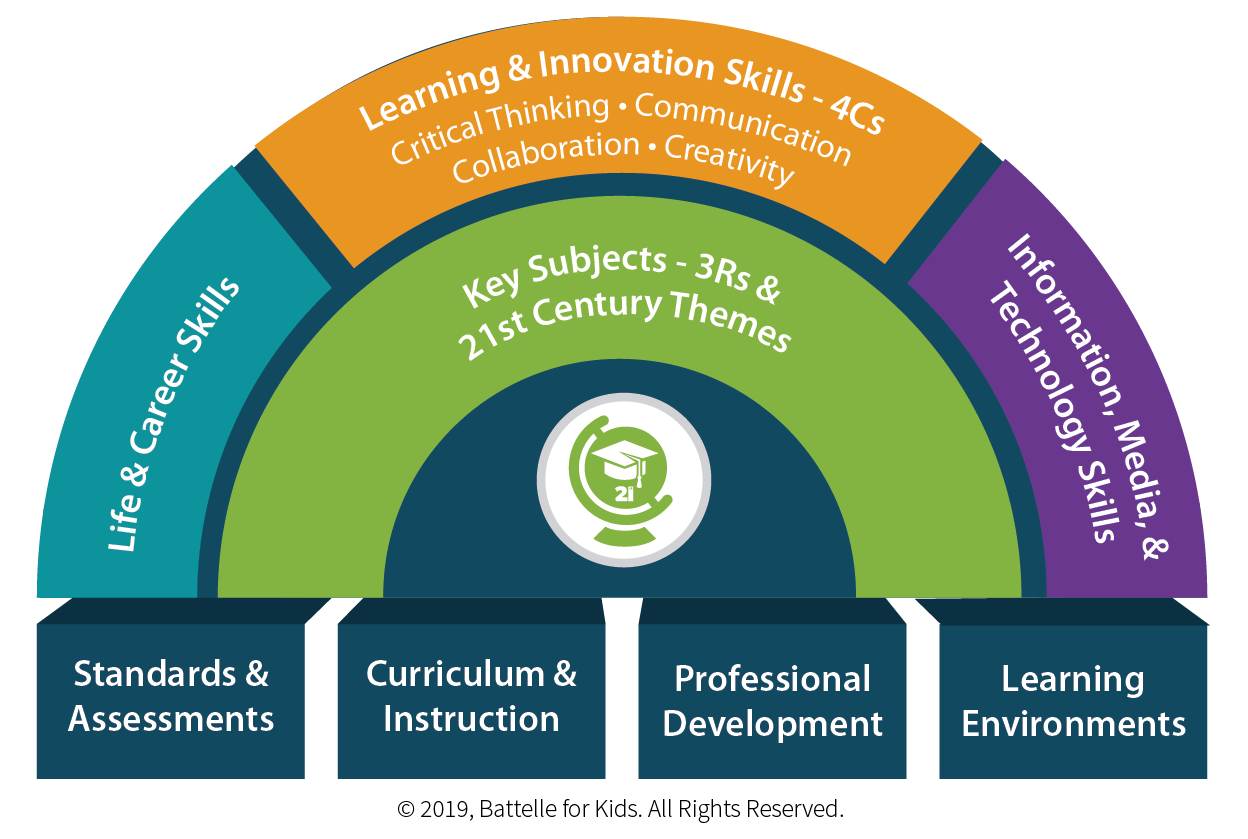

ちなみに現在にもなると「21世紀型スキル」と呼ばれる枠組みが登場し,これからの時代に身に付けるべき4つの能力が示されました↓↓

画像下にある要因に支えられる,以下の能力を高いレベルで習得することが期待される時代が到来したわけです↓↓

- Life & Career Skills

- Learning & Innovation Skills

- Information, Media & Technology Skills

- Key Subjects & 21st Century Themes

これら能力の獲得には,EdTechが果たす役割が大きいとされています。

次章では各国におけるEdTechの学力向上策についてみていくことにしましょう。

EdTechが果たす役割

EdTechとは教育テクノロジー(Educational Technology)のことですが,以下のようなPISA型能力を向上させるのに役立ちます↓↓

- 言語,シンボル,テキストを相互作用的に用いる能力

- 知識や情報を相互作用的に用いる能力

- 技術を相互作用的に用いる能力

「相互作用的に」というのがわかりづらいでしょうが,具体例を挙げると,エクセルによる図表作成や読み取り,情報リテラシー,プログラミングなどがそれに当たるでしょう。

EdTechを用いた教育に関して,世界の国はさまざまな向上策を打ち出しており,例えば「情報・コンピュータ教育」における例としては以下のようなものが挙げられます↓↓

- イギリス:先のNational curriculumの95年改訂において「情報」の教科を必修化するとともに,2014年には「コンピュータ」に名称を変え,プログラミング学習も開始した

- 韓国:2017年度から,初等学校の5・6年の「実科」においてソフトウェアやプログラミングについて学ぶことを規定した

- ニュージーランド:2018年度からデジタルテクノロジーを指導内容に追加

- スウェーデン:2018年から教科横断型のデジタル関連教育を開始した

- 欧州委員会:2013年にOpening Up Educationを発表し,若者のデジタルコンピテンシー促進を目指す

どれもここ数年の試みであり,教育改革に熱を入れているのは日本だけに限りません(むしろ遅れています)。

これ以外には「デジタル教科書」であったり「バーチャルスクール」や「全米教育テクノロジー振興計画」など,同様の学力向上策が打ち出されており,特にアメリカの教育改革事例については以下の記事で述べた通りです↓↓

まとめ

以上,戦後における各国の教育の歴史から始まり,経済や国際競争力に学力が果たす影響であったり,21世紀型スキル習得のためにEdTechが果たす役割について簡単にまとめてきました。

これからは,PISA型能力が高く評価され,義務教育で得た知識を現実社会に運用する能力が問われる時代になります。

日本の教育が時代の要請に沿ったものとなり,国際的に注目される成果の1例となることを期待していますが,EdTechについては以下の記事も参考にしてください↓↓

なお,今回の記事を書くにあたり,文部科学省が2018年に設置した総合教育政策局から,調査企画課外国調査官(併)国際教育統計専門官であられる岸本睦久氏の講演内容を参考とさせていただきました↓↓

大変貴重なお話,誠にありがとうございました。