「学力調査」と聞くと日本で毎年行われている全国学力調査が身近ですが,世界的な規模でみてみると,子どもたちの学力を測る調査としては大きく2つが知られています。

そのうちの1つが「TIMSS(ティムズ)」であり,もう1つは「PISA(ピザ)」と呼ばれる調査です。

オリンピックではないですが,世界に日本の子どもの学力を示すことができる貴重な機会ということで高位を期待したいところですが,そもそも現在の順位がどのくらいなのかご存じでしょうか。

今回の記事では「TIMSSとPISAの調査で判明した日本の小中高生の学力」を中心に,今後世界に羽ばたく子どもたちに一体どのような能力が求められるかについても考察してみたいと思います。

TIMSSとPISAの違い

本題に入る前に,まずはTIMSSとPISAの違いについて整理しておきましょう!

TIMSS

TIMSSとは「Trends in International Mathematics and Science Study」の略ですが,日本語では「国際数学・理科教育動向調査」と呼ばれており,国際教育到達度評価学会(IEA)が実施する,小学生と中学生(より詳しくは小4生と中2生)を対象にした調査となります。

乱暴に言ってしまえば,学校で習った理数科目をどのくらい理解できているかを調べるテストです。

純粋なテスト以外にアンケートも行われ,「理数科目を楽しいと思っていますか」や「理数科目が社会の役に立つと思いますか」といった意識調査も兼ねています。

基本的には学校の成績が良い人ほど点数が取れる出題内容ということで,がり勉ではないですが,最近はあまり良い印象はもたれにくくなっていますが,歴史の年表や四字熟語を多く知っていて損をすることがないように,良いに越したことはありません。

なお,日本語の呼び名からも明らかなように教科は数学と理科の2つで,調査自体は1964年から実施されていますが,1995年からは4年ごとに行われており,そこはオリンピックに似ています。

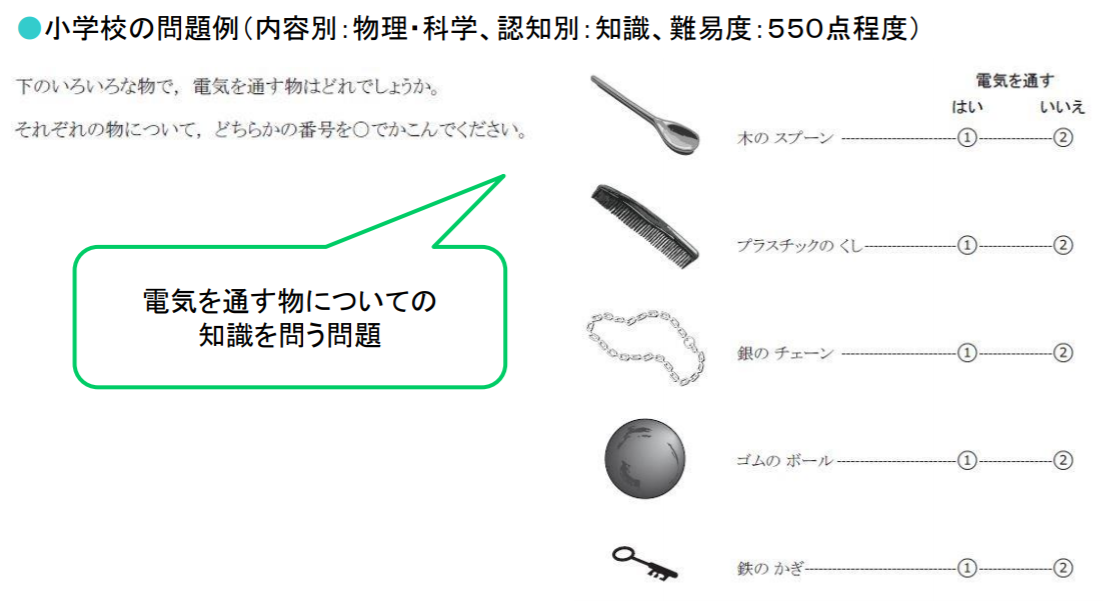

実際に出題される問題は以下のようなもので,教科書のどこかに書かれている内容だということがわかるでしょう↓

素材名だけ挙げればよいところを,わざわざ身近な物にしてあるあたりは実体験もヒントにできるようにという配慮なのかもしれません。

好奇心旺盛な小中学生であれば高得点が取れそうです。

PISA

続いてPISAについてですが,こちらは「Programme for International Student Assessment」の略で,「国際学習到達度調査」と呼ばれています。

2000年から経済協力開発機構(OECD)が3年ごとに行っているもので,対象となるのは高校1年生です。

こちらは学校教育で培った能力(知識や技能)を,どれだけ現実の生活に応用して役立てていけるのかを評価するためのテストで,読解力・数学的リテラシー・科学的リテラシーをメインに扱う点が特徴と言えます(literacyとは「能力」的な意味ですが,説明するときに長ったらしいので,以降は数学力・科学力とします)。

高校生は当然ながら小中学生よりも脳が発達しているわけですから,その分,高度な学力を見せつけなければなりません。

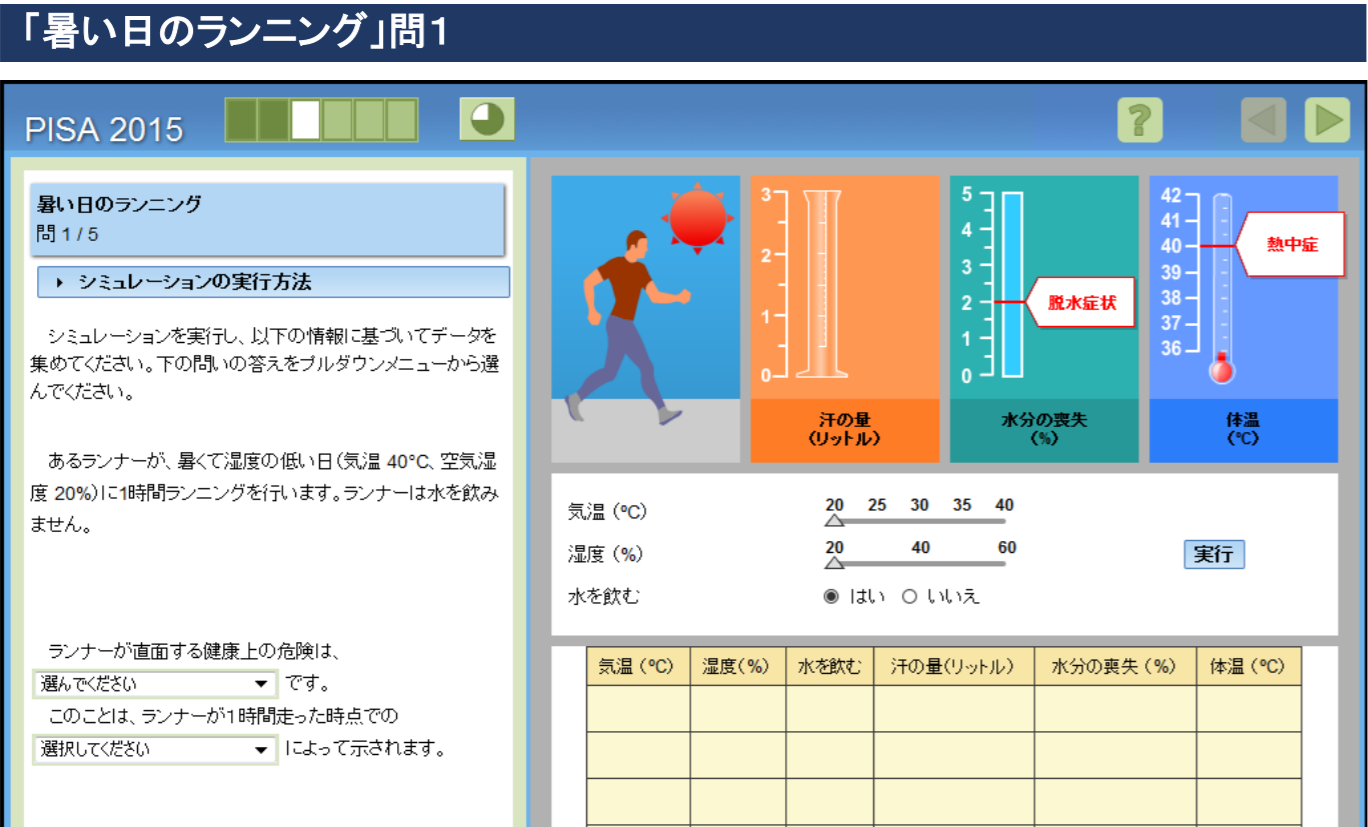

例えば,以下の問題では科学力が測定されることになります↓

数字の大小と結果を比較し何らかの傾向を読み取ることが必要になりますが,デジタル画面の操作も必要となることもあって,学校の普段のテストとは一味違った体験をすることになるわけです。

もっとも,コンピュータの導入は2015年調査からになるのですが,意識調査のアンケートではICT関連の質問も含まれます。

いずれにせよ,一度も聞かれたことのない質問に頭を使って答えなければならないわけで,知識だけでは解けないことがわかっていただけたのではないでしょうか。

このようにTIMSSとPISAは性質が全く異なるテストなのですが,そもそも,同じテストであるならわざわざ2回もやる必要はないですよね。

どちらか一方が優れているとはならないものの,最近の流行的には後者の能力の方が重要視されているように感じますし,「小中学生時代(TIMSS)と高校生時代(PISA)のどちらの成績が優れている方が嬉しいか」と尋ねられれば,迷うことなく後者と答える人がほとんどでしょう。

なお,これら学力調査の結果は古いものも含めて,文部科学省のHPからいつでも確認することができるので,気になった方は以下のページを参照してください↓

国際学力調査における日本の順位

本章では,日本がこれらの国際調査でどのくらいの順位につけているかをまとめてみたいと思いますが,まず手始めにTIMSSの結果から,日本の中学生の学力の推移についてみてみましょう!

1999年から4年ごとに,2019年までの調査結果をまとめてみると,

日本のTIMSS結果

数学:5位→5位→5位→5位→5位→4位

理科:4位→6位→3位→4位→2位→3位

となりました。

続いてPISAの結果ですが,こちらは2000年から2022年までの3年ごとのデータということでやや数が多くなりますが以下のようになります(OECD加盟国ではなく全参加国の順位を採用)↓

日本のPISA結果

数学力:9位→6位→10位→9位→7位→5位→6位→5位

科学力:2位→1位→5位→5位→4位→2位→5位→2位

読解力:8位→圏外→圏外→8位→4位→8位→圏外→3位

上の赤字・青字部分はすぐ後の説明で触れることと,圏外は11位以降を示すことにご注意ください。

ところで,2003年頃から日本ではゆとり教育が開始されました。

名前から緩い印象を受けてしまうこともあって,勉強をしない子どもを量産してしまった愚策だと認識している方も多いかもしれません。

ですが,ゆとり教育というのはそもそも,従来の詰め込み教育に反する考え方であり,受け身かつ詰め込み学習を強いる授業を減らし,能動的かつ自律的に学ばせようとする教育システムのことを指しています。

これはつまり,2020年以降の教育改革のときと同様,PISA型の能力を上げようとする素晴らしい試みであったことに他なりません。

とはいえ,その目論見が結果を残せなかったことに問題があるわけです。

先ほどの順位で赤字で示したところは,ゆとり教育を導入してから3~4年後の結果となっているのですが,TIMSSにおいて理科の能力が上がった以外は,PISAも含めてほとんどの項目で順位を落としてしまいました。

導入した直後にいきなり肝心のPISA型能力が悪化してしまったわけですから,即座に非難されることとなったのは想像するにたやすいでしょう。

最初は「導入時の戸惑いがあったせいだ」とも言われていましたが,その次の2009年の結果も振るわなかったため,それに危機感を覚えた政府は2011年から「脱ゆとり教育」を開始します。

その新方針を導入してからの調査結果は青字で示しましたが,おおむね学力平均は回復してきたことがわかるでしょう。

それどころか実際は過去最高記録かそれに迫る結果になっているわけで,国の教育方針というのは子どもの学力にしっかりと表れてくるので本当に重要ですね。

日本人が昔からずっと振るわないとされていた読解力も,2018年までは低いままとされていたものが2022年にはトップレベルにまで上昇しました。

2020年の教育改革が良い効果を及ぼした他,ICT環境の整備が進み,子どもがICT機器の扱いに慣れたことも影響した可能性があります。

とはいえ,コロナによる休校期間が日本だけ短かったことも指摘されているため,PISA2025でまた圏外になってしまってもおかしくありません。

それほどまでに,日本人の読解力は長期にわたって変化してこなかったことは事実としてあるわけで,もうしばらくは様子をみましょう。

ちなみに,アンケート結果を含めてわかってきたことに,以下のようなものが挙げられます↓

- 理科の勉強が楽しいと思う子の割合が国際平均に遠く及ばない

- できる子とできない子の差がはっきりと2極化している

- 学校が再び休校になった際,自律学習を行なう自信がない生徒が非常に多い

こういった事実を周りの大人が知っておくだけでも子どもに対する意識は変わると思うので,周知したいものですね。

TIMSSとPISAの結果から言えること

TIMSSとPISAの信頼性は高いものですから,順位を大きく下げ続けた2003~2011年頃の「子どもの学力低下問題」が大いに世間を賑やかしたことは当然であるように思います。

ここで「ゆとり教育」についてもう一度考えてみたいのですが,実験などの体験型学習を増やしたり,子どもに自分で考えさせる時間を設けること自体は大いに評価できるものでしょう。

しかし,それが成績となって表れてくるためには大変な努力が必要なように思います。

実際子どもに勉強を教えていると感じますが,子どもは「自分で学びなさい」と突然言われても,どうしてよいかわからないでしょう。

それに何より,現場で教える大人(教師)自体が詰め込み教育で育ってきてしまったわけですから,ゆとり教育のマニュアルをしっかり読んだとしても上手く実践できないこともあるわけです(人は自分が体験していないことは教えられない場合がほとんどです)。

そしてそのマニュアルの内容も,最初はどこか外国でうまくいった実例をお手本にするのが普通で,国内で実践してからの日数が浅ければ浅いほど現場でのノウハウ(経験値)の蓄積も少なかったことでしょう。

いきなり指導して結果を出すには期間が短すぎたとも考えられます。

一方,子どもの立場からすれば勉強時間が減って自由な時間が増えたわけですが,その空いた時間で一体何をしたのでしょうか。

自然と触れ合ったり,自分の興味を広げられるような場に行って知的好奇心を刺激するような行動が取れたのでしょうか。

そんなことはありえません。

世の中を見渡すと,お金儲け目的で生み出された生産性のない遊びでいっぱいです。

本人は望んでもいないのに「これをしなければ時代に乗り遅れてしまいます!」などと危機感をあおられ,どこにいようと沢山の魅力(ゲームやSNSなど)が四六時中子どもたちを誘惑してくることになります。

もちろん,中には良いものもあるのでしょうが,高確率で悪意のあるもの(営利目的のもの)も混じっているわけで,耐性のない子どもが貴重な時間をそういったものに浪費してしまうのは当たり前のことでしょう。

子ども自身がそういった失敗経験を通して反省することが将来の糧になるのは確かですが,それ以上に周りの大人が積極的に働きかけて導いてやることはずっと大切だということです。

現に,周り(近所コミュニティー)からの働きかけが2020年以降の教育改革でも重要視されているわけですから,上記の点については十分注意しておく必要があります。

最近の学習指導要領においても周りにいる大人の協力が求められており,教育改革はもはや子どもだけの問題ではありません。

加えて,PISAで結果が悪かった読解力の問題を解決するためには,情報を探し出して理解しそれを評価して熟考することが必要ですが,そのためには,こちらも学習指導要領にあるように,各教科での言語能力に加えて情報活用能力を育成することが求められています↓

知的好奇心を育む重要性

今の子どもに必要なのは,知的好奇心で満ちた遊び場です。

そういった場を大人の私たちが用意してやることが何より大切なことではないでしょうか。

子どもは興味を持ちさえすれば,なんでも「知りたい,やってみたい」と思うはずです。

現代社会において子どもが大好きなゲームも,プログラマーがプログラミングを用いて作っているわけですし,音楽もパソコンのDTMソフトで作った音源を鳴らしています。

デザインも今は手書きに代わってコンピューターを使って書くのが普通です。

最新の科学技術を取り入れた製品を目にする機会も多いはずですので,きっかけを与えてやることによって「与えられる側に甘んじるよりも,与える側に立ちたい」と考える子どもの数は増えることになるでしょう。

とはいえ,子どもがそんな素晴らしい気持ちになっても「難しそう」と感じてしまえば,そこから先に踏み出せなくなったり,自分には無理だと諦めてしまったりするものです(これは大人であっても同じです)。

しかし,もしここで誰かその道に詳しい大人が,その難しそうなことを子どもの目の前で簡単にやってみせて,子どもが自分でもできそうだとわかるとしたらどうなるでしょうか。

他の誰のものでもない確かな経験を,そこで子どもが実際に積めることになります。

もちろん,それが将来の職業に直接つながるという話ではありませんが,そういった知的好奇心を満たしていくことで,子どもは何かを自分一人で解決できたり,創意工夫をもって物事に取り組めたりするように育ってくることこそが重要です。

成功体験は自己肯定感を高めてくれますし,自立した人材はSociety5.0においてどのような職業に就こうとも重宝されるように思います↓

どこかで見知った知識であっても,複数を集めてきて論理立てて話すことができれば相手を説得できますし,ときに誰も思いつかなかったアイディアを出せるような人材は尊敬され,大きな結果も残せるでしょう。

そしてそういう優秀な人間のものの考え方というのは,子どもの頃から時間をかけて培ってきたものだということを忘れてはいけません。

終わりに

以上,TIMSSとPISA型能力の説明から始まって,最後の方はだいぶ持論めいたものを書いてしまいましたが,みなさまはどのようなご意見をお持ちでしょうか。

世の中の動きはますます早くなってきており,求められる能力も日々変わっています。

先の学力調査において読解力の低下の問題が浮き彫りになりましたが,現代の子どもはスマホや小説などで短い文章を読むことに慣れてしまっているので,長文が読めなくなってきているのはしょうがないことなのかもしれません。

「漢字が書けない人が増えてきている」という指摘に対しては,スマホなどで文字変換して正しい漢字に変換できればもはや生活で困ることはないでしょう。

とはいえ,書かれた文章を読んでその意味を誤解した結果,的を得ない返答をしてしまうようでは大問題です。

ネットニュースのコメント欄や芸能人の発言に対する誹謗中傷においても,相手の言っていることを理解できずに的外れな回答をしている匿名の人たちをたくさん目にします。

読解力の低下問題については以下の記事に解決のヒントめいたものを書いているので,是非とも参考にしてください↓

令和の時代においては,これまでにないものの見方をしたり,得た知識を現代生活に役立てられる能力というのが今まで以上に問われることになるでしょう。

知的好奇心を持ち続け,PISA型の能力を高いレベルで身に付けた人材を育てるために,大人の私たちが子どもたちに何をしてやれるかについてしっかりと考え,専門性のある大人は子どもに積極的に働きかけて教えてあげる必要があるというのをスタディサイトの結論といたします。

最後までお読みいただき,ありがとうございました。