今回は河合塾Oneで「化学」を学んでみましょう!

世界史や日本史などの一部科目では使えませんが,化学は「AIおすすめ学習」が利用でき,AIが提示する課題(問題や動画)を盲目的にこなしていくだけで,化学の教科書範囲が効率良く理解できるように工夫されているのが河合塾Oneの魅力です。

とはいえ,化学を苦手とする人が教科書や資料集などなしに初見で解くには中々に難しい問題や解説もあるので,すでに学校で習った範囲を思い出すために使うのが良いでしょう。

無料体験をする方は,とりあえず1つのトピックをやり終えて,受講後のレベルチェックテストの出来が受講前よりどのくらい上がったかで判断してみてください。

なお,河合塾Oneでは,時間にして大体60時間で化学の教科書範囲を学び終えることが可能ですが,詳しくは次章以降で解説します。

河合塾Oneの化学について

河合塾Oneの化学は,化学基礎と通常のものの2つがありますが,単元の数としては前者が2つ,後者は6つなので,量的には3倍くらいの差です↓

- 物質の構成(17)共有結合や分子間力など

- 物質の変化(23)溶解度や酸化還元など

- 化学反応と電気エネルギー(5)電池や電気分解など

- 物質の状態と化学平衡(25)混合気体や結晶格子など

- 物質の変化と平衡(22)熱化学反応式やpHなど

- 無機物質(15)○族やアルカリ金属など

- 有機化合物(25)アルカンやセッケンなど

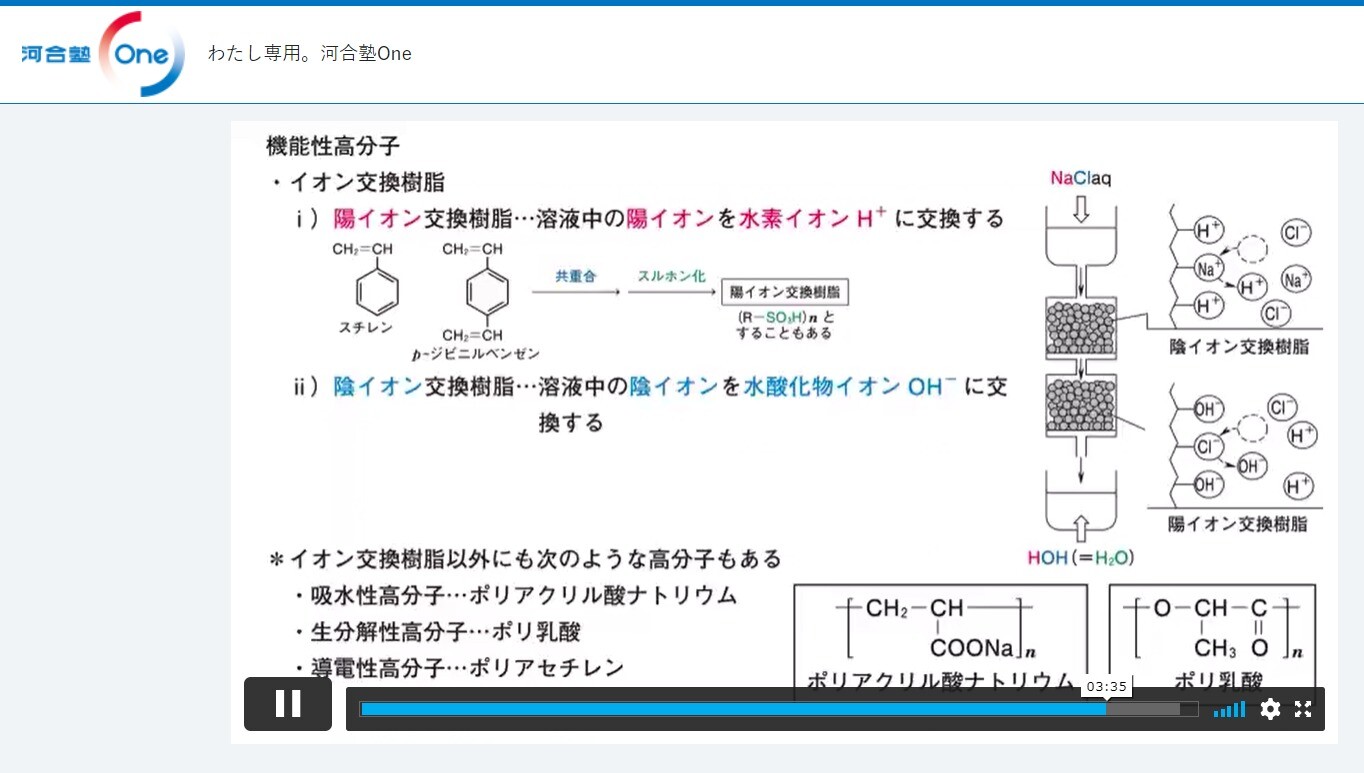

- 高分子化合物(20)糖類やビニロンなど

単元の後ろにあるカッコ内の数字はトピックの数を表していて,1つの単元は大体20のトピックに分けられていることがわかります。

1回の学習で1トピック,ないしは2トピックくらいを学ぶのが一般的です。

ちなみに「物理基礎」について以前レビューしましたが,トピックの構成自体はそのときとほぼ同様で,1トピックにかかる時間は20~30分程度でした。

学び順も同じで「レベルチェックテスト(受講前テスト)→基本事項解説→練習問題1→解説1→練習問題2→解説2→レベルチェックテスト(受講後テスト)」というのが基本的な流れとなります↓

レベルチェックテスト(1分)で実力を確認したら,教科書内容のまとめにあたる「基本事項解説(3分)」から始めて,そこで学んだ内容をすぐ確認できる「練習問題(2分)と解説(3分)」のセットが2つ,そして最後に再度「レベルチェックテスト(1分)」を解いて総まとめとするわけです。

解説と名の付くものは,動画による講義形式となり,短いものだと1分ちょっと,長いものだと5分近くになることもありますが,おおむね2~3分の間に落ち着いています(稀に2つの動画にまたがって5分を超えるものもありました)。

最後のレベルチェックテストは出来によっては2回で済んだり3回やらされたりすることもありますが,結果的に,基本事項で習った内容を最大5つの問題を解いて確認することになることを覚えておきましょう。

ゆえに,すべてをやり終えるのにかかる時間は約60時間(正確には44~76時間。化学基礎のみなら14~20時間)と見積もることができます。

1日1時間の学習をノルマにすれば2ヶ月。

夏休みなどに一気にまとめてやる場合,1日3時間学ぶとして1ヶ月で終わる計算です。

高3生であれば,夏までに一通り教科書内容は学び終えておきたいので,できれば春か遅くても夏休みまでに河合塾Oneを使って化学を学んでおきましょう。

なお,類似のサービスにスタディサプリがあり,以下の記事で有機化学を速習する方法を紹介しているので併せて参考にしてください↓

次章からは化学基礎と理論化学,無機と有機といった分野ごとに,河合塾Oneの授業内容をレビューしていくことにします。

河合塾Oneの化学基礎をレビュー

河合塾Oneの化学基礎は,物質の構成と物質の変化からの2単元なので,トピック数にして全部で40となります。

化学「基礎」ということで,同じ内容であっても出題形式を少しずつ変えるなどしながらじっくりと学んでいけるのが特徴です。

とはいえ,基本事項の解説は絵や図がないものも多いので,教科書や図録を近くに置いて学ばないことには,さすがにこれだけで未習の範囲を学ぶのは厳しいと思いました。

一度学校の授業で聞いたことがあれば,「あー,あれね」とわかりますが,例えば上の説明だけ初めて聞いたとして,一体何人が理解できた状態になるでしょうか。

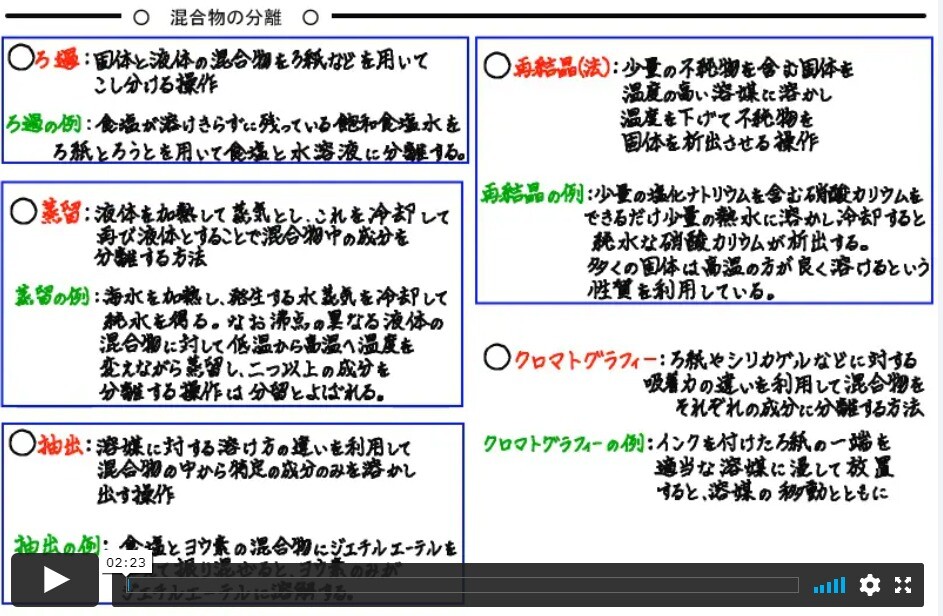

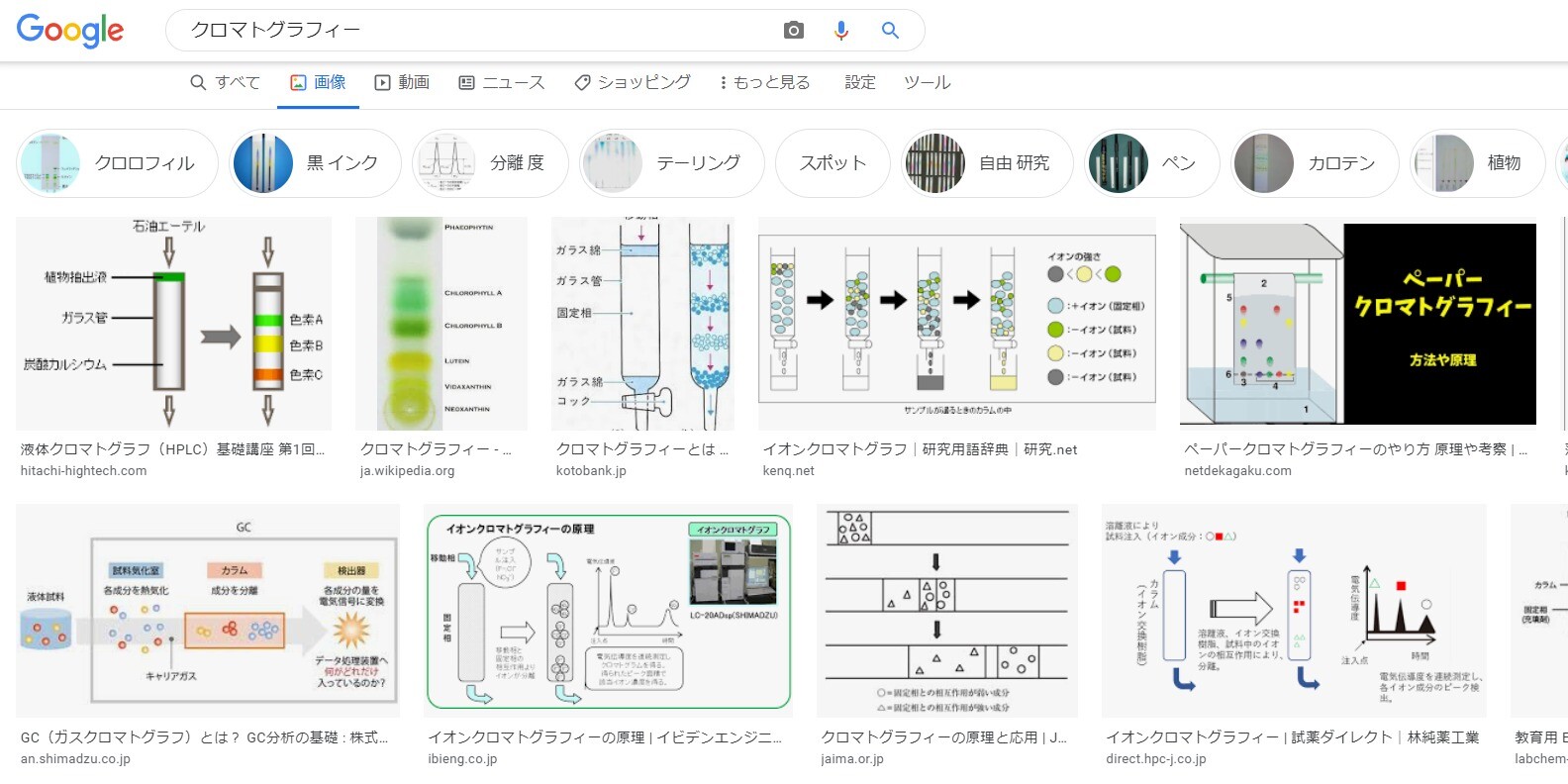

私のおすすめとしては,イメージがわかない用語については,せめてウェブを使って画像検索していただきたいと思います↓

クロマトグラフィーについて検索してみただけでも,定番の紙を使ったものからカラムを利用したものまで表示されてくるので,わずかな努力でもだいぶイメージの補完ができるでしょう。

講義の後は練習問題を解きます。

上で学んだクロマトグラフィーが以下のどれにあたるかわかるでしょうか↓

正解は「う」です(カラムの中にはシリカゲルなどの吸着剤が充填してあり,目的の物質を吸着させた後,有機溶媒の濃度を変えて洗い流すことになるわけです)。

もちろんこのような問題が数問続きますし,練習問題には解説動画までありますので,1度目は不正解でも何度か解いているうちにできるようになります。

まとめると,基礎部分だからこそ,しっかり確実に進めていくようにしましょう!

河合塾Oneの理論化学をレビュー

続いて,通常の化学の前半にあたる「理論化学」の分野に移りますが,全部で52トピックとなり,これはあらゆる分野の中で最大です。

どうしても手を動かして計算することが多くなるので,電車内などで学ぶのは難しいでしょう。

是非,自宅や自習室などの落ち着いた環境で行うようにしてください。

ちなみに河合塾Oneではハイレベルな入試問題に対応できる「これぞ塾でしか習えない技!」といった解き方は学べないのですが,基本となる考えは,熱化学方程式を始め,反応速度式や電離平衡の式など,幅広いトピックにおいて学ぶことができます。

難しい問題を解こうと思っても,基本知識がしっかり入っていなければ到底太刀打ちできないので,まずはこれらの問題を完璧に,そして速く解けるようになってください↓

千里の道も一歩からです。

また,よくあるのが,理論化学の計算ばかりにハマってしまい,その先の無機や有機の範囲に全然入っていけない生徒がいます。

細かい部分は犠牲にしてでも,テンポ良く進んでいくことが大切な時があるということです。

どことなく進みが悪いように感じる際は,ひとまず保留にして,先に進んでみるようにしましょう。

河合塾Oneの無機化学をレビュー

続いて無機化学ですが,14族~17族(リンとかハロゲンとか)であったり,アルカリ金属や錯イオンだったりの性質について学んでいきます。

全15トピックは必要にして十分な量です。

そしてこの分野では,再び画像検索が活躍します!

AgClやPbCl2で学ぶような白色をした沈殿が多いのは確かですが,それ以外の色の沈殿については一度は調べておきたいもので,例えば錯イオンのテトラアンミン銅(II)イオンは「深青色」として登場しますが,一体どんな色なのかその名前からは想像できない人も多いでしょう。

画像検索を行うと,YouTubeや知恵袋のようなサイトが引っかかってくることもあるので,そうしたページもヒントにできそうです↓

ただし,あまりに調べすぎてしまうのも問題で,情報が不正確だったり,時間の無駄になったりすることがあるため,私としては,基本,画像検索止まりにしておくことをおすすめしておきます。

スタディサプリなどと異なり,河合塾Oneの講義で扱う範囲は十分ではないのですが,一通り学んだことにはしてしまえるラインをキープしているのは確かです。

詳しく書かれた問題集に挑戦してはつまずいてしまい,重箱の隅をつつくような知識はあっても肝心な部分が抜け落ちている状態に陥ってしまうよりかは,河合塾Oneで学んだ範囲についてだけは完璧にしておくという意識を持つことで堅実に得点できる力が身に付けられるでしょう。

また,合金の分野などは,意外と知識が抜けている受験生が多いので注意してください↓

難しい問題が解けても,こうした「ただ覚えておくだけでできる問題」を落としてしまうようでは試験で勝利できません。

難関私大を生物で受けるような人は特に注意しましょう。

河合塾Oneの有機化学をレビュー

油脂を水酸化ナトリウムでけん化すると,グリセリンというアルコールと高級脂肪酸ナトリウムが得られます。これをセッケンと言います。そのセッケンの構造と特徴がどのようになっているかと言うと,セッケンはたくさんの炭素原子がつながった炭化水素基の部分とカルボン酸イオンの部分に分けられます(7-15:セッケンの基本事項解説より引用)。

これは,河合塾Oneのセッケンの基本事項解説から書き起こしたものですが,たかだか30秒程度の説明であってもこれだけの情報量になるため,場合によってはいったん動画を止めて,赤字で示した用語の意味を1つ1つ確認してみるようにしてください。

練習問題の最後に合成洗剤(強酸と強塩基による塩でセッケンの弱点を補ったもの)の説明があったり,「セッケンは羊毛などの動物性繊維の洗浄には適さない」という記述があったりと,生活に役立つ知識が得られるのが化学の魅力ですね。

温泉地ではセッケンの代わりにシャンプーが置いてあることがほとんどですが,その裏には上のような理由があります。

また,他には硬水の例がありますが,ヨーロッパに限らず,実は中国や韓国でも水の硬度は高めです。

そして現地でセッケンはあまり使われていないのですが,その理由はもはや言わずとも分かりますね。

ここまで,有機講座の中から後半部にあたるセッケンのトピックについてレビューしてきましたが,初期段階においては示性式や構造式,アルカンやアルケンなどの話から始まるので,有機の基礎知識が乏しい方もご心配なく↓

有機化合物のトピック数は25となりますが,実際はこの後に高分子化合物(糖類とかゴムの話など)も続くので,そちらの学習もお忘れなく。

まとめ

以上,河合塾Oneにおける化学の学習内容について全体をみてきましたが,いかがだったでしょうか。

化学基礎の内容から始まり,理論化学,無機,有機,そして高分子化合物まで学ぶことができるため,広く浅くの精神で,一通り終えた状態には達するはずです。

時間にして60時間は期間にすると1~3ヶ月で学習でき,受験生は本講座を夏までに終えてから,いよいよ実践的な問題に入っていければ順調ですし,すべてが既習範囲になるので焦らずに後半期を迎えられるでしょう(もちろん,高1や高2の間に終わらせておくに越したことはありませんが)。

学校で未習の範囲を学ぶ場合,基本事項の解説を理解することが難しいところが出てくると思いますが,その場合は先述したように,教科書を読むなりウェブの助けを借りるなりして,曖昧な理解のまま進めていかないことが大切です。

その反対に,いつまでも理論化学の勉強に留まるようなことのないようにしてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

その他の科目のレビューについては,河合塾Oneとは?何が評判のサービスなのから確認できます。