大学受験の化学で困ることといえば,有機化学が最後まで終わらないことでしょう。

特に高分子化合物の対策は後回しになりがちで,そのまま受験期を迎え,特に医学部や獣医学部の入試でガッツリ出題されては,「ただ覚えるだけなんだから,面倒くさがらずにやっておけばよかった」と後悔するまでが定番です。

私も昔,「糖類だけ勉強していけばなんとかなる」などと信じ込んでいましたが,そういう時に限って試験会場で目にするのは油脂やゴムの問題ばかりだったりします。

令和時代になってより網羅的な出題が多くなった大学入試だけに,弱点分野を無くすことを最優先にするべきで,高分子化合物に関しては有機化学から独立させて考えるくらいがちょうど良いのかもしれません。

もちろん,有機分野に登場する物質を基にはしていても,理論化学や無機分野と絡めた出題も多く見られるため,得点力を高めるには総合的に学ぶことが必須です。

その際に便利なのが「スタディサプリ」で,当記事では有機分野に限った話から始めてその速習方法について述べた後,化学全体の講座についても言及しています。

化学を得点源にしたい方やこれからスタサプを使おうか迷っている方は是非参考にしてください!

スタディサプリの有機化学講座の特徴

スタディサプリで有機化学を学ぶ場合,現在以下の講座が利用できます↓

- 高1・高2化学<有機編>

- 高3スタンダードレベル化学<有機編>

- 高3トップ&ハイレベル化学<有機編>

これ以外にも「[夏期]化学基礎完成<有機編>」や「[秋期]トップハイ化学<有機編>」なども使えるのですが,やはりメインは上に挙げた通年講座であり,ここでもそれらに限って解説していきます。

なお,スタディサプリの季節演習講座について知りたい方は以下の記事をどうぞ↓

難易度は下に位置するものほど難しくなるものの,テキストの要点でまとめられている内容はほぼ同一です。

とはいえ,明確な違いが存在しないわけではなく,「扱う問題の数と難易度」の点が大きく異なります。

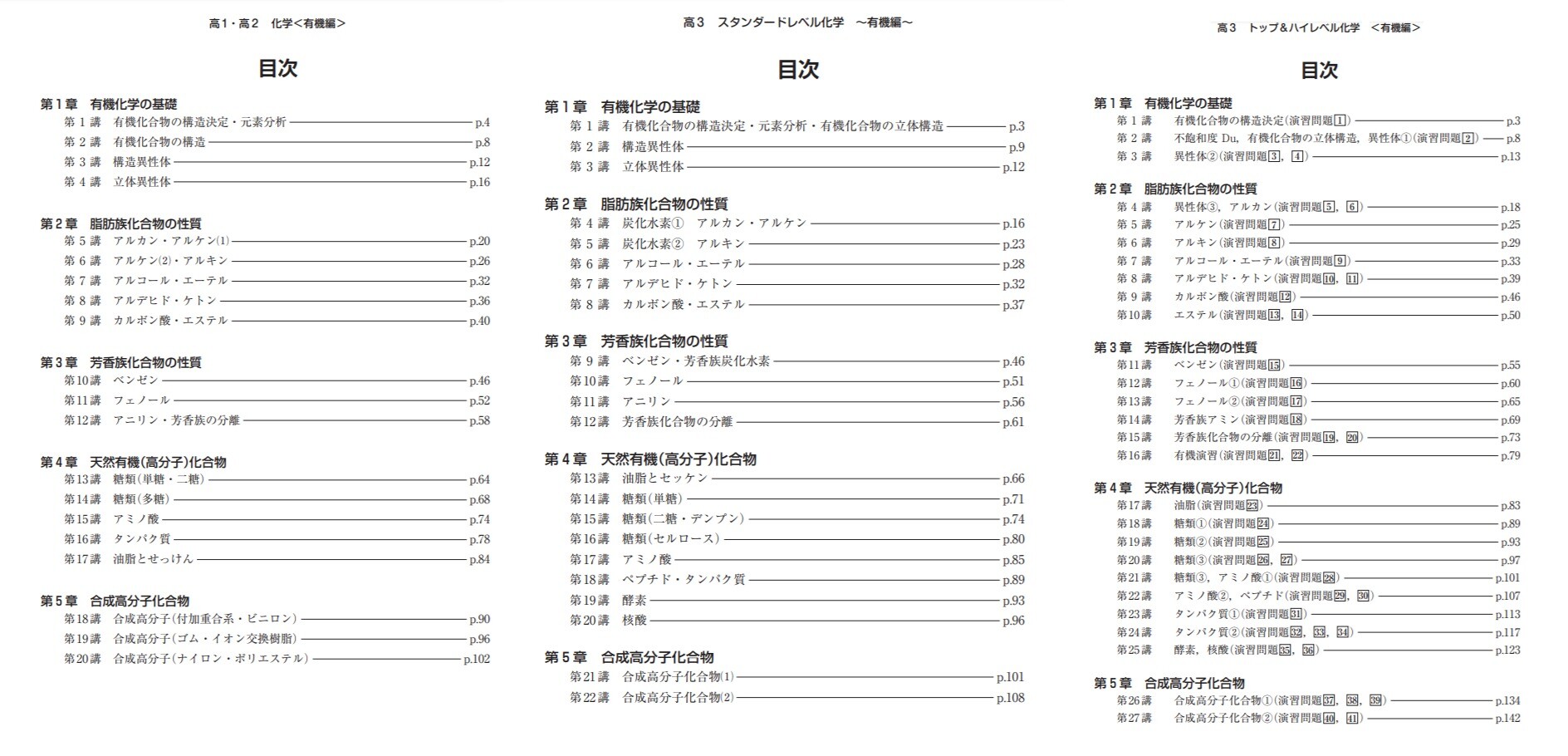

難しい講座の方が解説により時間を要すために講義数は多めとなり,「高1・高2化学」は20講義から成るものの「高3スタンダードレベル化学」だと22講義,「高3トップ&ハイレベル化学」では全27講義の構成です↓

それでは,どの講座を視聴すれば良いのでしょうか。

時間に余裕がある場合,高1・高2化学から進めることにしますが,大学受験生が素早く全範囲を学び終えるためには,高3講座のうちのどちらか1つのみを選んで終わらせるようにします。

このとき,基礎知識が疎かであれば「スタンダードレベル」を選んでください。

後述しますが,こちらの講座は予習が不要かつ問題のレベルもそこまでではないので,負担を感じることなく進めていけるはずです。

もちろん基本知識は必要ですが,わざわざ高1・高2化学にまで戻って始める必要はありません。

具体的な手順については次章で解説しますが基本1日1講座のペースとし,たとえ一度に2講座分視聴できるだけの時間があったとしても決して欲張らず,余った時間は問題集を解く時間だったり他教科の学習だったりに充てるようにしてください。

GMARCH以下の大学(共通テストで70点を目標とするレベル)であればスタンダードレベルで十分対応可能なので,化学の有機は無理なくパッと完成させて別の弱点教科を伸ばす方が受験ではうまくいきます。

冒頭でも述べたように,有機分野の一部分について詳しく知っているよりも全体の知識が揃っていることの方が大切なので,広く浅くであっても素早く学び終えてしまうことの方が重要です。

逆に,教科書や問題集が手元にあり,学校の授業内容も多少は覚えているという方で難関大を目指すと言うのであればトップ&ハイレベルの講座を受講するようにしてください。

ちなみに,高3生向けの講座を2つとも受講する必要はないでしょう。

難しい表現を使わなかったりあえて難しい内容に触れなかったり(例えば不飽和度の計算はトップ&ハイレベル以外の講座では触れられません)といった違いはあるものの,授業での要点解説にほぼ違いはありません(左から高1・高2化学,高3スタンダード化学,高3トップ&ハイレベル化学の順)↓

一方で,扱う演習問題についてはレベル間での差が大きく,高3スタンダードレベル化学(左)と高3トップ&ハイレベル化学(右)の演習問題の難易度は特に違うように感じられるはずです↓

高3トップ&ハイレベル化学の演習問題の方が明らかに難易度が高く,全ての問題で計算が必要となるために時間がかかるわけですが,受験生御用達の「セミナー化学」という参考書が手元にある方は,以下のように捉えておくと理解しやすいでしょう↓

スタディサプリと参考書のレベル比較

高1・高2化学=プロセス~基本問題レベル

高3スタンダードレベル化学=基本問題レベル

高3トップ&ハイレベル化学=発展問題レベル

もっとも,セミナー化学にある問題を1人で解いて解説を読んで理解する時ほど,スタディサプリの学習は大変ではありません。

というのも,講義動画で詳しい解説が行われるからです。

人に習うと断然取り組みやすさが違うということに気が付くと思いますし,極端な話,全問題を間違えたとしても復習してできるようになればまったく問題ありません。

ただしこのときの注意点として,理論化学の分野に弱点があると解説が理解できないことは忘れないでください。

例えば上で示した高3トップ&ハイレベル化学の問題においても,有機化学の知識以外に理論化学で学ぶ「中和」や「物質量」,「ファントホッフの法則」といった知識が併せて必要でした。

共通テストや難関大の問題では総合力が問われる出題が多くみられるため,一見有機化学の問題のようでありながら化学全体の知識が試される問題にはくれぐれも気を付けましょう(有機化学の知識不足が原因ではないわけです)。

最後にテキストのボリュームと解くことになる問題数をまとめておきます↓

スタサプ有機化学講座で学べる量

高1・高2化学=147ページで48問

高3スタンダードレベル化学=164ページで58問

高3トップ&ハイレベル化学=208ページで82問

先ほど挙げたセミナー化学の問題数が,プロセスやら基本例題まで含めて大体上と同じくらいの分量になるので,スタディサプリの演習量が少ないわけではありません。

スタディサプリを使った有機化学の速習法

ここでは速習方法についてみていきますが,前章の内容に従って受講すべき講座を1つに決めたら,早速使っていきましょう!

スタディサプリの有機化学の学び方は「予習・講義・復習」の3段階に分けられるのですが,どの講座を取るかによってやり方が多少異なるため,どちらのレベルの話をしているのかにはくれぐれもご注意ください。

予習について

最初に予習をしますが,「高3トップ&ハイレベル化学」において,テキスト内容に不明点が見られた場合,そこを教科書や準拠問題集を使って復習してから授業に臨むのが基本方針です。

とはいえ1講義あたりに目を通すべき要点はわずか2ページ程度ですので,そこまで予習に時間はかからないでしょう↓

例えば上の第3講の場合ですと,幾何・光学異性体やシス・トランス型の区別,鏡像体,不斉炭素原子という用語に慣れておくことが必要なので,問題集のまとめ部分や基本問題を解いて確認しておくようにします↓

とはいえ,予習段階ではそこまで頑張らないことも大切です。

実際,講義で演習問題を解くときや講義後に復習するときの方が断然時間や気力が必要になるわけで,予習での理解が多少甘かったとしても,講義で「あれ,これ何だっけ?」と気になったら調べるでも構いません。

基本それでOKですが,広範囲にわたってあまりに分からないようであればその講だけスタンダードレベルの演習問題を解いてみるのも良いでしょう。

一方,「高3スタンダードレベル化学(高1・高2化学も)」の講座では予習が不要です。

これらの講座についてはしっかり動画を視聴してから,完璧になるまで復習しましょう!

講義について

授業時間は1つの講義につき1時間程度です。

要点を説明し終わったところ(約20分)か,キリのよいところ(演習問題を1つ解き終わったところなど)で複数のチャプターに分けられており,演習問題が2問あるときには要点補足と演習問題の解説が入れ違いで出てくることもあります。

以下は,別の回の講義における進め方をまとめたものです↓

- 要点(24分24秒)→解説(23分42秒)→解説(25分24秒)

- 要点(17分44秒)→解説(9分39秒)→要点(10分28秒)→解説(4分43秒)

要点を扱うチャプターを視聴する際には,ただぼうっとテキストを読んで済ませることのないようにしてください。

ここでは知識の整理が行われ,高3トップ&ハイレベル化学の授業だと応用知識についても語られることになるため,取りこぼさぬよう手を動かしては一字一句をテキストに書き込むようにしましょう!

上の第3講ではマレイン酸とフマル酸の溶解度,融点,さらには電離定数(第2段階まで)の違いにまで踏み込み,その理由について講師の坂田薫先生と一緒に考えることとなりました。

「なぜこのような現象が起こるのか」,「どのような順番で反応が進むのか」などを深く理解することこそが,思考問題中心の難関大入試攻略に役立つわけです。

復習について

授業時間内に理解しきれなかった部分については,たっぷり時間をかけて復習します。

速習ということで時間はかけられないのは確かですが,限られた時間の中心は復習作業に充てるようにしてください。

速く学ぶことにしても,全く身になっていなければそれはただの時間の無駄遣いになってしまいます。

「何かやったんだけど思い出せない」といったことのないよう,自分の気持ち(わからないという気持ち)に正直になることが重要です。

それこそ復習は自分流で構いません。

「化学図録」のような参考書を使ってビジュアルで確認してみたり,上のような分子模型を使って考えてみたりするのも勉強になります。

上を目指すのであれば「化学の新研究」のような詳しい参考書を使って調べるのがおすすめです。

例えば,先ほど登場したマレイン酸はフマル酸と比べると登場頻度が少なく,異性体のときくらいにしか出番がない可哀そうな物質ですが,以下のように調べ上げることができました↓

マレイン酸は極性が強く水によく溶ける(有毒)のは極性が強いからである。また,フマル酸よりも融点が圧倒的に低い(フマル酸の300℃に対し133℃)理由は,分子内水素結合(写真の①の部分)をするため,分子間の水素結合(②の部分)の数が少なくなるからとされる。第1電離定数が高いのは,水素が電離し,残りのカルボキシル基のH原子を引き付けて分子内水素結合を作って安定化するからであるが,それゆえ第2電離は起こりにくく,第2電離定数はフマル酸より小さい。

ゆとり教育と詰め込み教育の記事のところでも語りましたが,1問1問を大切にして深いところまで理解しておくと忘れにくくなります。

もちろん,こういった調べものもテキストに書き込んでおきましょう!

先の授業動画で扱った演習問題にまったく手が出なかったようでしたら(解答が出せず,ただ講義動画を観るだけだった場合は),復習段階で再度解き直してください。

講義を聞いたときは理解できても,自分でいざやり直してみるとできないことが多々あります。

学んだ直後だからと油断することなく,心してやってみてください(同じできるであっても,早くできたのであればそれは大きな成長です)。

仕上げに「確認テスト」を解きますが,これは全く新しい問題であるものの,講義内に登場してきた知識で解ける内容になっています↓

これは高3トップ&ハイレベル化学の例になるのですが,演習問題と比べてずっと簡単です(解説がなく解答のみが手短に書かれているのはそのためです)。

必ず正解するようにしましょう!

また,その日の復習だけで終わりとせず,数週間経った頃に演習問題だけを解き直すことも重要です。

授業までを観返す必要はありませんが,再度間違えてしまった問題については動画を見返しても良いでしょう。

これもまた,その1問に対する印象を深める意味があります。

理論・無機化学を含めたスタディサプリの化学講座

現在確認できるスタディサプリの化学講座ですが,まもなく新課程となるためにいくつかが入れ替えになることを念頭に入れてみていくようにしてください。

講師はすべて坂田先生が担当し,全部で23個の講座が存在します↓

- 高校3年生向け=全17講座

- 高校1・2年生向け=全2講座+旧課程が4講座

以下で具体的な講座名を挙げていきましょう。

高校3年生向け

高3生向け講座は通年講座と,季節演習講座(講習期間に学ぶべき内容の特別講座)の2種類に分かれることに注意してください↓

- 高3スタンダードレベル化学<理論編>

- 高3スタンダードレベル化学<有機編>

- 高3化学<無機編>

- 高3トップ&ハイレベル化学<理論編>

- 高3トップ&ハイレベル化学<有機編>

- 高1・高2・高3化学基礎

- 共通テスト対策講座化学基礎

- 共通テスト対策講座化学

- 東京大学化学対策講座

- 京都大学化学対策講座

- [夏期]化学基礎完成<理論編>

- [夏期]化学基礎完成<無機編>

- [夏期]化学基礎完成<有機編>

- [夏期]化学基礎完成<高分子>

- [秋期]トップハイ化学<有機編>

- [冬期]スタンダードレベル化学

- [冬期]トップ&ハイレベル化学

各種講習講座は[夏期]などと書かれているので明らかですが,共通テストなどの対策講座もあり,これらは秋以降に学ぶべき実践的な内容の講座です↓

なお,赤で示したものはすでに有機講座として紹介したものを,そして青で示したものは化学基礎を扱ったものを意味します。

レベル別に複数講座が存在する他,特定分野に限って学習できることが魅力です。

高校1年生・2年生向け

- ベーシックレベル化学

- ベーシックレベル化学基礎

- (高1・高2化学<理論編>)

- (高1・高2化学<無機編>)

- (高1・高2化学<有機編>)

- (高1・高2・高3化学基礎)

なお,例によって赤は有機講座,青は化学基礎講座となり,3つ目以降の丸カッコで示したものはすべて旧課程の講座となります。

高1生と高2生で学ぶ内容は同じですが,英数などと比べると化学はそこまで積み重ねが必要にはなりません。

とはいえ,高3になるまでには全範囲に目を通し,遅くとも高3の夏までに通年講座の内容は完璧に理解しておくペースが通常です。

まとめ

以上,スタディサプリの高校・大学受験講座から有機化学の授業を取り上げ,その内容と速習方法についてまとめてきましたがいかがだったでしょうか。

今回の要点について書き出してみると以下のようになります↓

- スタサプの有機化学講座は主に3つある

- 高3スタンダードレベルは基礎知識が乏しい方向け

- 高3トップ&ハイレベル化学はGMARCH以上の志望者

- 予習は高3トップ&ハイレベル化学のみで必要

- 講義中は手を動かしながら聞く

- 復習では問題を解き直し疑問を残さない

- ただ視聴しただけで身にならない学習は避ける

できない問題を解けるようになったときにこそ学力はアップするものなので,特に復習の際は,限られた時間ではありますが,なるべく頑張って食い下がるようにしてください。

「1日1講義」などと決めるようにし,時間は回によってまちまちになるものですが,いちおうの目安時間は以下のように考えています↓

- 予習は0~30分

- 講義は90~120分

- 復習は30~60分

ただし,復習は別日に回すことが望ましいため,2日かけて1講義が終わる計算です。

有機分野に限れば,この学習ペースで2ヶ月もあれば全範囲がマスターできます。

もちろん速く学んだ分,忘れるのも早いため,もう1ヶ月は演習問題や参考書を解き直す時間を取ることが必要でしょう。

これからスタディサプリを使われる方は,以下のページでお得情報がないかを確認してから始めるようにしてください↓

最後までお付き合いいただきありがとうございました。