今回ですが,以前レビューした物理に引き続き,これまた私の不慣れな「古文」という科目を使って,河合塾OneのAIおすすめ学習の実力がどれほどのものなのか,身をもって体験してみることにしようと思います。

古文文法と言えば,最後に学んだ時から20年近い歳月が経過してしまっていますが,活用表を覚えたり促音便だか何やらの用語ばかりだったりで,とにかく退屈だった印象しかありません。

機械的に暗記することの弊害は,興味のなかったクラスメイトの名前(固有名詞)などと同様,すぐに記憶からなくなってしまうことなのですが,はたしてこの河合塾Oneで目から鱗的な解説に出会うことはあるのでしょうか。

河合塾Oneの古文について

詳しい内容に入る前に,まずは河合塾Oneにおける古文学習の概要についてまとめておきましょう。

扱う内容は「古文文法のみ」となっており,読解問題については扱いません。

これから察するに,河合塾Oneは基礎的で独学できるものを学ぶためのサービスであり,その先の発展事項については塾に来て学んでねというのが基本方針なのでしょう。

扱う問題のレベルをみても,大学共通テストまではカバーできているものの,それ以上はAIでは(ひょっとするとこの利用料金では)教えられず無理であると白旗を揚げているあたりが,むしろ潔くて私は好きです。

裏を返せば,それだけ大学受験というのは難しいということになります。

ちなみに古文文法で扱う単元は以下の通りです↓

- 導入(15)

- 用言(23)

- 助動詞(19)

- 助詞(53)

- 敬語(12)

- 識別(8)

- 和歌修辞(7)

カッコ内の数字はトピックの数を表していますが,全部で137あるトピックのうち「助詞」の単元が特に多く,半分に迫る勢いを誇っています。

なお,上二段活用や活用の種類の見分け方は「用言」の単元に全て入っていました。

また,入試でよく問われる「なり」や「ぬ」といった識別は「助動詞」の単元で扱います。

他の科目と同様,各単元の最初には受講前テストが用意されていますが,時間にして15分もあれば終わりますし,各トピックも1分から長くても30分くらい集中すれば十分やり終えられる内容でした。

とはいえ,時間をこれと決めて学ぶよりも,1日のノルマを決めてしまう方がおすすめです。

仮に「1日2トピックを終えるまでは止めない」と決めて取り掛かれば,2~3ヶ月で古文文法を学び終えることができます。

河合塾Oneで扱うほぼすべての科目に言えますが,学校の授業に併せて学んでいくというよりも,どんどん独学していく使い方の方が性質的に適しているでしょう。

その後,市販の単語帳を暗記すれば文章が読めるようになりますし,漢文にも応用が利くのが古文文法を学ぶ魅力です。

AIおすすめ学習のレビュー

それでは,河合塾Oneを使って古文文法を学んでいきましょう!

AIおすすめ学習では,「もっともおすすめの学習」と「通常のもの」の2つが表示されることがありますが,わざわざ後者を選ぶ人はいないように思います。

私もまずは受講前テストを受けることにし,ずっと前の記憶だけを頼りに解いてみました。

意外と常識を使って判断できてしまう問題や断片的な記憶だけで解けてしまう問題も多く,どちらかというと読む力や分析力が物を言うのかもしれません(国語も年を重ねるうちに自然とできるようになってきた感じがします)。

とはいえ,後で同じ問題を講義で再度学ぶことになる上,何ならその単元にある講義をすべて学び終えた後,受講後テストとして同じ問題セットをやるので,この時点で完璧にできる必要はまったくないです。

未習範囲なのでテストをスキップするという道も選べるのですが,どのようなことを学ぶことになるのか,そして,自分がまったくできないことで危機感を持つようにすることも重要だと思っているので,私は飛ばさずに行います。

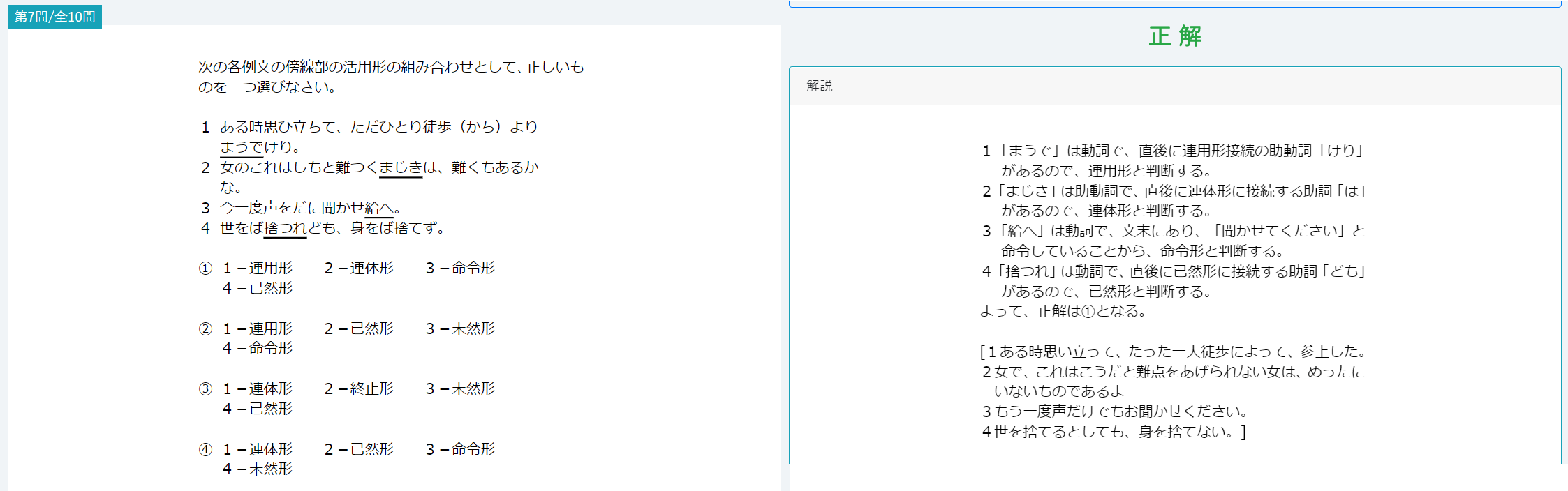

解説も以下のようにしっかり表示されてくるので軽く目を通すようにし,「このような考え方ができるようにならないといけないのだな」程度の意識は持つようにしましょう↓

もっとも,ここで解説を読んでみたところで,「けりは連用形接続の助動詞」といった具合に,こういった知識があることが前提の物言いとなっているので,いまいちピンときませんでした。

後で「このような知識を暗記すべきだ」などと念押ししてもらえると助かるのですが。

などと思っていた矢先,早速,次の問題に上の解説の知識を生かせる問題が出題され,結果的に満点が取れてしまったので焦りました(ビフォーアフターで劇的な成績上昇をお見せできるといいなと思ってやっていたので)。

同時に,AIが「この単元はわかっているみたいだから少し飛ばして学習させよう」などと判断し,いきなり次の単元に進んだらどうしようなどと心配になった私ですが,どうやら受講前テストの結果が満点であっても,トピックの1から学習することにはなるようです。

記念すべき初回の講義は,まさに知りたかった「古典文法とは何か」から始まりました↓

板書はすべてが印刷されたテキストを一気に表示してくるものではなく,講師が語る内容に合わせて段々と説明が表示されては消えていくもので,あらかじめ講師側がしっかりと準備をしていないと実行できないものでした。

余談ですが,この基本事項を解説する男性講師の声は,これまでに受けた河合塾Oneの講義の中でも最も聞き取りやすかったように感じました。

比較する形で要点がまとめられていて,内容もわかりやすかったです。

講義で紹介された以下の2文ですが,その違いを最初はまったくわからなかったのですが,文法を理解した暁には簡単にわかってしまうということで,「頑張ってやっていこう!」という気持ちが芽生えてきます↓

- その木,倒れぬ

- その木ぞ,倒れぬ

参考までに,前者の下線部分の意味は「倒れた」ですが,後者は「倒れない」です。

さて,この次の進度にて突如変化が訪れます。

トピックの1-1をやったわけですから,次に来るのは1-2のはずでしょう。

しかし,「もっともおすすめの学習」に表示されてきたのは1-4だったのです↓

興味深いのは,通常のおすすめ学習の方(下段の方)に1-2が提示されていることでしょう。

なんにせよ,このようにAIおすすめ学習はしっかり機能しているという話です。

さてさて,これまでは順調に理解してこられましたが,文節のトピックに入った途端,内容が難しくなってきました。

自立語と付属語をはっきり見極められる自信が私にはありません。

予想通り,基本事項解説後(以下の画像左)に行われるレベルチェックテストでは,3問中2問も間違えてしまいました↓

とはいえ,こちらは先の受講前テストで見たような解説が付くので(上記画像右),そこで何とか勝手を掴み,続く「練習問題」では3問全部に正解することができました。

そして,この練習問題には詳しい動画解説が付いています↓

難しい内容だと,講師にすらすらと説明されたところで頭に入ってこないことがありますが,そんなときにこそオンライン教育の強みは発揮されるわけです。

是非とも,動画を一時停止したり見返したりしてみてください。

板書された内容を何度も反芻しては,「こういうことなのかな」と自分なりに解釈し,納得しながら先に進んでいくことが大切だと思います。

例えば私の場合,自立語に連体詞や形容詞が入っていることを理解できていなかったようです。

その他に「付属語は自立語にくっつけて考える」という2つをここで学ぶことで,古文の文節というものをマスターすることができました。

なお,全問正解できた練習問題でしたが,「その」という文節を「そ(名詞で自立語)+の(助詞で付属語)」として理解できていたかと聞かれればそんなこともなく,解説を聞いて学ぶところはたくさんありました。

わかったと思った問題であっても,解説があればしっかり聞くようにしてください。

とはいえ,練習問題に全問正解したことが影響したのか,あるはずの解説動画が表示されてこないこともあったので,省略できるところはAIの方で自動で判断してくれているところが面白かったです(一覧からは確認できる解説2の講義を視聴することはありませんでした)↓

なお,練習問題の解説においては同じ説明が繰り返されるところがあったので,そこは少し不満でした。

逆に,問題ごとに解説する講師や教え方が多少変わることがあったことに関しては,多様な説明のおかげで特にわかりやすい解説に出会う可能性が高まったと考えて問題なしです。

ただし,このように解答が講師ごとに異なってしまうところもあったので,みなさんは混乱しないよう気を付けてください↓

ちなみに,上の徒然草に出てきた「ひぐらし」の品詞については,副詞と名詞のどちらでも正解とされています。

ゆえに,どちらかが誤りというわけではなく,あくまで解釈の相違ということです。

まとめ

以上,河合塾Oneから古文講座をピックアップし,評判の「AIおすすめ学習」を使ってみた感想を述べてきましたがいかがだったでしょうか。

自分の正解状況(理解度)に応じて,AIが不要なものを省略し,必要だと思われる講義や問題だけを自動で提示してきてくれるのは中々に面白い経験でした。

時間にしては1トピック15分程度で終わるので,順調にいけば1~2ヶ月で古文文法が習得できることになります。

また,オンライン講義の性質上,もしも解説のスピードについていけない時があっても,一時停止などして対応することができますし,さすがトップクラスの予備校講師らしく,わかりやすい板書が印象に残りました。

これは,良い講師に巡り合えないと日ごろお困りの方にとっては朗報です。

要望としては,動画のレイアウトや一貫性をもう少し洗練してもらい,より無駄がなくバリエーション豊かな個別最適化教材を目指して改善を加えていってもらえたらと思います。

上では触れませんでしたが,河合塾Oneはテキスト印刷ができないので,教科書や参考書を手元に置いておき,必要に応じて書き込みを加えていく工夫は必要でしょう。

あとは,本教材で学んだあとの自分の理解度の変化をどう評価するかですが,こればっかりはその人の記憶力や河合塾Oneとの相性があると思うので,実際に学んで判断するようにしてください。

総合的な評判やキャンペーンについては以下の記事でまとめているので,これらも併せてどうぞ↓

最後までお読みいただいた方,この度は誠にありがとうございました。