2020年の入試改革の1つとして共通テストが開始となりましたが,英語については4技能の実施を円滑にするため,将来的には民間の英語資格・検定試験に置き換わることが予見されています(現状,大学入試センターが作成しています)。

しかし,当初予定されていた大学入試英語成績提供システムは失敗に終わり,それに代わるものの導入についても音沙汰がありません。

とはいえ,民間の各種英語試験を総合型選抜や特色ある入試に利用できることに変わりはないため,大学の合格チャンスが広がることは確かでしょう。

当サイトではそのような英語試験の理解を深める記事をいくつか書いていますが,今回はその中から「IELTS(アイエルツ)」という試験について解説します。

IELTSとは

IELTSを「アイエルツ」と読めるようになることが最初のステップかもしれません。

これは「International English Language Testing System」の略で,「アイイーエルティーエス」などと呼んでも問題なさそうですが,愛称なのでしょう,サインでは公式サイトでも「アイエルツ」と但し書きが入るようになったので,後者の愛称で覚えるようにしましょう。

世界では140を超える国で受験できるメジャーな試験で1.2万以上の組織が採用しているIELTSですが,国内では「ブリティッシュカウンシル」かそのパートナーである「日本英語検定協会(英検)やバークレーハウス」が行うテストが受けられます。

日本向けの各種サイトは以下の通りです↓

試験形式にはコンピューター版とペーパー版の2つがありますが,問題内容は両者とも同じで入力方式だけが異なるということで,どちらかと言えば日程と試験会場に注目することになるでしょう。

日程は前者が毎日開催で,後者は月に4回ほどの開催となります。

コンピューター版は東京駅前,東京市ヶ谷,大阪,名古屋のいずれかですが,ペーパー版であれば全国の主要都市で受けることができます。

後者の会場は16都道府県で確認することができました↓

IELTSの会場例

札幌,秋田,仙台,千葉/船橋,東京,横浜/川崎,長野/松本,金沢,静岡/浜松,名古屋,京都,大阪,神戸,広島,福岡,熊本

この他,結果が公開されるまでの時期や料金などにも違いがありますが,自分の家の近くに会場がないのであれば気にしても意味がありません。

ちなみに,IELTSには利用目的を異とする2種類のテストがあります。

一つは英語圏の大学への留学を目指す方に向けた「アカデミック・モジュール(AC)」で,もう一つは英語圏への移住を考えている方向けの「ジェネラル・トレーニング・モジュール(GT)」です。

名称から勉強目的か生活目的かという違いが明確になり,実際リーディングとライティング問題の内容も変わってくるのですが,大学入試に使えるのはACのみとなります(これ以外にも方式はありますが,話が複雑になるので省略します)。

IELTSは4技能がバランス良く判定される試験だと言われますが,多くの方に馴染みのある英検やTOEICを基準に考えているとその違いに驚かれるかもしれません(近いのはTEAPでしょうか)。

主な特徴としては,以下の内容が挙げられます↓

ILETSの特徴

試験内容:ライティング60分+リーディング60分+リスニング30分+スピーキング11~14分の約2時間45分

受験料:25380円

年間受験者数:世界で300万人以上。国内は数万人ほど。

4技能すべてを測ることになるため,試験時間は長くて受験料は高めです。

試験は基本的に1日で行われ,その場合の時間割は以下のようになります↓

IELTSのスケジュール

試験開始:9時頃

ライティング:9時20分~10時20分

リーディング:10時30分~11時30分

リスニング:11時40分~12時20分

試験終了:12時30分

スピーキング:13~19時のどこか

各イベントの間に10分程度の空き時間が設けられているように見えますが,実際は配布・回収作業が入るため,スピーキング以外は実質ぶっ通しのテストです(途中トイレ退室は可能です)。

なお,スピーキングは上に示した時間帯のうちのどこかを指定されることになり,6時間も拘束されるわけではありません。

会場によっては時間を自分で決めることもできますが,チェックイン開始時刻が来たら受付に向かいましょう。

なお,持ち物については極めて特殊な条件が付加されており,

- パスポートとそのカラーコピー

- 黒鉛筆(シャーペンは不可)

- カバーを外した消しゴム

- 無色透明な容器に入った水

以外は荷物置き場に預けなければいけません。

また,眼鏡を付けている人はウェアラブルデバイスでないことを確認される他,スマートウォッチの普及を懸念してなのか,いかなる時計も持ち込みが禁止されています。

色々面倒くさいでしょうが,これがグローバル基準です。

とはいえ試験室にはティッシュや鉛筆削り,そして時計が用意されています。

試験範囲は受験生の英語力が英語圏の大学(あるいは大学院)に入学できるレベルに達しているのかどうか評価するのに適した問題です。

詳しくは後で技能別にみていくので,そちらを参考にしてください。

IELTSのスコアについて

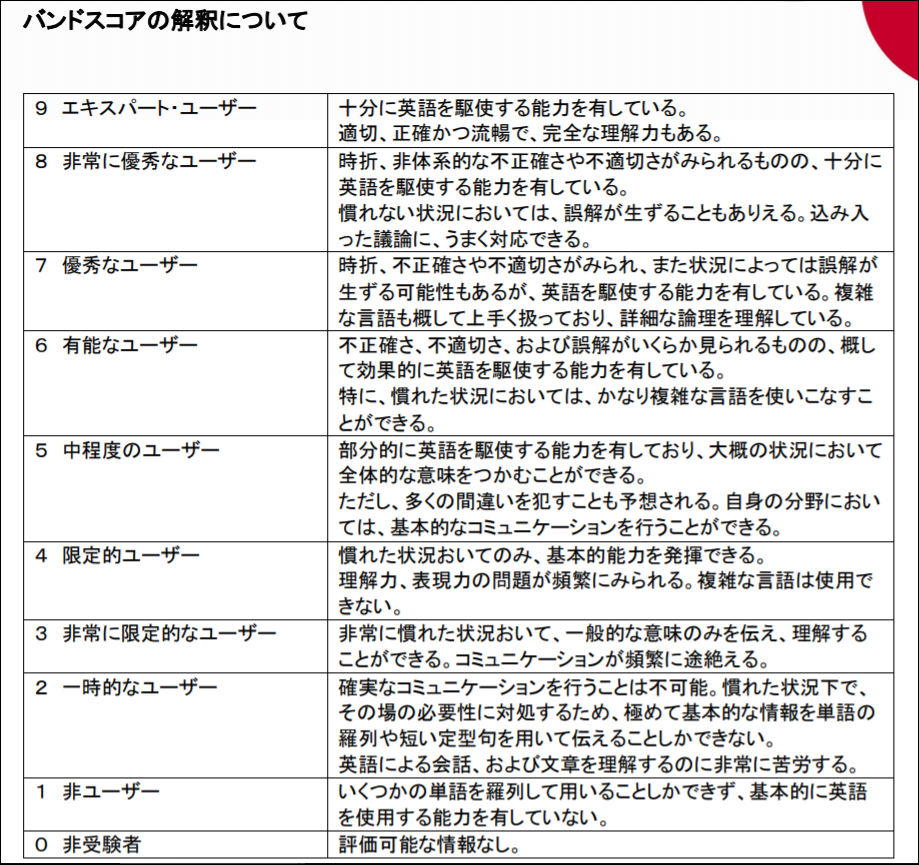

IELTSの結果は1.0から9.0までのバンドスコアで示されます。

4技能ごとにスコアが算出されますが,最も価値があるとされるのが「オーバーオール・バンドスコア」という名前のいわゆる総合評価です(IELTSの試験結果は,ペーパー版はテスト13日後の13時にマイページから確認可能で,コンピューター版だと3~5日後となり,両者とも有効期間は2年です)。

上の画像はそのバンドスコアに達した受験者が受ける評価内容をまとめたものとなります。

2015年のデータにはなりますが日本人の平均スコアは5.8で,一般的な大学は6.0~6.5を入学基準としているところが多いようです。

推奨年齢16歳以上の試験ではありますが,意識の高い人ばかりが受けているテストでもあることもあってスコア的にはなかなかにハイレベルの争いになります。

ここで,IELTSのスコア(左)とCEFR(右)の比較もしておきましょう↓

- 8.0以上=C2レベル

- 6.5以上=C1レベル

- 5.0以上=B2レベル

詳しくはCEFRについてまとめた記事を参考にしていただきたいのですが,英検準1級合格レベルは,IELTSでみると5.5~6.0あたりに相当します。

高卒生の半数は準1級を持っていませんから,先ほど挙げた平均スコアは高いと言えるでしょう。

もっとも,留学先の授業についていくためにはそのくらいの英語力がないと目的を達成することは厳しいです。

次章からは実際の試験内容についてみていきますが,ここではブリティッシュカウンシルの公式HPに載っているサンプル問題を使い,問題の傾向について分析することにします。

以下の説明では問題の一部しか載せていないので,適宜下記のリンクを参照してください↓

リスニング問題の対策

基本データ

時間:約30分(+10分の転記時間)

問題:40問

採点:1問1点の40点満点

日本人の平均バンドスコア:5.9

IELTSのリスニング問題ですが,選択式のものだけでなく記述問題も用意され,文法ミス以外に誤字脱字や語数オーバーも減点対象です。

音声は1度しか流れない上,訛りがある英語という点でより難易度が上がっています。

メモは自由に取れる他,質問を先読みする時間も与えられます。

問題構成は全部で4つのパートから成り,後半に進むにつれて難しくなる傾向があることに注意しましょう↓

- 日常生活における2人の会話

- 日常生活でのモノローグ

- 教育環境内での複数人の会話

- 学術的なテーマに関するモノローグ

Part 1

サンプルの最初にある問題は「用紙を完成させる問題」です。

名前や数字,日付や単位,さらには場所など,細かい点に注意して聞きましょう。

また,以下のように制限内の語数で答える問題があります↓

2語以内または数字1つ,あるいはその両方で答えるようにとの指示がありました。

質問を先読みし,特に最初の疑問詞に注目しておくのがポイントです。

Part 2

Part 2の例として載っているのは「選択肢の中から答えを選ぶ問題」でしたが,上の例ではカウンセラーのA~Cの中から適切な人物を選びましょう。

先読みに加え,問題文と同じ単語は音声にあまり出てこないので,同義語・類語に注意して聴くのがポイントです。

次の例は表を完成させる問題となっています↓

空所の語数制限を確認しておきましょう(上の問題では省略していますが,「2語以内」でという指示がありました)。

Part 2と4では1人の話者がしゃべります。

Part 3

Part 3ですが,サンプル問題の一つが上記です。

こちらは「文の空所を埋める問題」になっていました。

音声内容に出てくる語句を使用して埋めていきますが,文法的かつ論理的に正しくなっていないといけないことに気を付けてください。

例えば,to不定詞の後が原形になっているか,原因と結果などの論理関係が正しいことなどを確認します。

Part 4

最後のPart 4では,掲載されている全ての質問を先読みしないといけないところが特徴です(途中に読む時間は見当たりません)。

上の問題は,複数ある選択肢から適切なものを選ぶ問題ですが,質問にあるキーワード(例えば present-orientated)に下線を引き,しっかりと待ち構えて聞くようにしましょう。

質問は放送で流れる順番になっていますので,あとは言い換え表現になっていないかだけ気を付けるようにすると,比較的解きやすくなるかと思います。

なお,今回の問題以外にも5つの選択肢から2つを選ぶ問題などが確認できたので,指示内容にはよく注意しておきましょう。

さらには問題文自体において図表やフローチャートの完成問題などが出題されることもあるため,最後に紹介する公式問題集などを使って色々なパターンを学習しておいてください。

リーディング問題の対策

基本データ

試験時間:60分

問題数:40問

採点:1問1点の40点満点

日本人の平均スコア:6.1

IELTSのリーディング問題には全部で3つのセクションがあります。

セクション1と2が13問,最後の文は14問で,難易度的にはセクションの3が一番難しいです。

時間は均等に20分ずつかけて解きますが,リスニングと異なり答えを書き写す時間は設けられていないことに注意しましょう。

Section 1

文章は長いのでここでは質問文だけを抜粋しますが,各パッセージに付き1つか2つの問題形式で出題されます。

サンプル問題では上記画像のような「情報を特定する形式の問題」が確認できますが,正誤だけでなく「判断できない」という第3の選択肢もあるので気を付けましょう。

先のリスニング問題でも見かけた多項選択問題もありました↓

今回紹介したどちらも,実際解く際にはスキャニング(ざっと素早く読む)を行い,関連する部分の情報だけを精読するというメリハリをつけた読み方を採用するのがベストです。

Section 2

これは「特徴マッチング問題」に分類されるもので,パッセージの内容について書かれた文に合致する選択肢を選ぶ問題ですが,質問の順番がパッセージ内の順番通りではないので,各cortexの特徴について理解して答えるようにしましょう(選択肢のAが脱落していますが the reptilian cortexです)。

リーディングには今回のcortex(大脳皮質)のような専門用語も出てきますが,それらの意味を正確には理解できなくても設問自体は解けるようにできています(今回は「脳に関連する何か」とさえ分かれば十分だと思います)。

Section 3

これは「情報マッチング問題」に区分される問題で,各内容が示す機能(例,説明,定義,理由など)についての問題文がどのパラグラフに記述されているかを選ぶ問題です。

ちなみに,同じアルファベットを2回以上使えるときは,問題に「1回以上使っても良い」と書いてありました↓

上は「筆者の見解や主張がパッセージの内容と合致するか否か答える問題」です。

真偽問題のところと同じように「判断できない」という選択肢があることに注意しましょう↓

サンプル問題の最後は「要約を完成する問題」でした。

このようにパッセージの語句を使って空所を埋める以外にリストから選ぶ形式もあります。

語数制限や文法に着目すると答えが選びやすくなりますので,各パラグラフの主旨に沿って適切な語句を選びましょう。

ライティング問題の対策

基本データ

時間:60分

課題数:2問

採点:4つの評価基準で採点。Task 2の方が配点が高い。

日本人の平均スコア:5.3

Task 1は約150語であるのに対し,Task 2は250語程度以上の制限付きで解答を作成します。

時間はTask 1に20分,Task 2に40分かけるのが基本です。

採点は,

- 質問に適切に答えている

- 論理的な一貫性がある

- 語彙力

- 文法力

の4つを評価基準とし,「1.0から9.0までの0.5点刻み」で行われます。

最後にそれらの合計を4で割って平均を出し,それがライティングのバンドスコアになるというわけです。

アカデミックなライティングのテスト形式の場合,Task 1と2で求められるのは以下のようになります↓

- グラフや図のデータを分析し,文字で説明しますが,与えられた情報の中から重要な情報を選択し,図表を見ていない人にわかるように体系立てて説明する

- あるトピックに対し自分の意見を述べるが,英文エッセイ形式で論理的に説明する

Task 1

まずはTask 1のサンプル問題を見てみましょう。

グラフは1つしか表示されませんでしたが,こういった棒グラフの問題は数値の差を比較しながら説明するのがセオリーです。

いきなり書き始めずに,まずは分析して構成(パラグラフの数やアウトライン)を決めるのに3分くらい費やします。

また,書く時間は15分程度にとどめ,最後に見直しの時間を作るのが鉄則です。

以下が解答例ですが,下線を引いたのが見えているグラフの分析結果に当たります↓

上の解答の構成としては,

- トピックの紹介(20語)と要約(30語)の50語で序章を書く

- ボディーはグラフの数に合わせて調節し,全部で120語に

- 結論を最後に書いて完成

です(結論はなくても構いません)。

Task 2

Task 2は社会的・一般的なトピックが与えられ,何について書くかが明示されていることがわかるかと思います。

その後に指示文が続きますので,どんな内容を含めれば良いのかを把握してください。

今回は「最近における人の価値の判断基準について賛成か反対か明示」した後で,「その理由について,自分の経験などの具体例を挙げながら説明する」ことが求められています。

こちらも書く流れはTask 1のときと同じで,

- 準備(5分)→書く(30分)→見直し(5分)

のように時間を使いましょう。

英文のエッセイの構成も,先の課題1と同様です↓

- イントロダクション(50語)

- ボディー(100語のものを2つ3つ)

- コンクルージョン(40語)

注意点としては,Task 2においてはしっかりと結論を書くようにしてください。

その他,細かいところとしては,

- I thinkなどを多用しない

- 接続詞や関係代名詞のthatなどを省略しない

- 各パラグラフで言いたいことは1つにする

ことに注意しましょう。

ライティング対策としては,学校の先生などの誰か他人に見てもらうことが一番です。

スピーキング問題の対策

基本データ

試験時間:11~14分

採点:4つの評価基準

課題:3パート

日本人の平均スコア:5.6

試験官とマンツーマンの面接形式で,テストの内容は録音されます(コンピュータ版もビデオ通話方式となります)。

こちらもライティングと同じ数の評価基準があり,具体的には,

- 流暢さと一貫性

- 語彙

- 文法

- 発音

の4つです。

自分の意見をしっかり伝えることが最も大事ですが,説得力を持たせるためには理由や具体例を続けて会話を広げていく姿勢が重要となります。

試験官が止めるまでしゃべってしまって構いません(止められるのは内容に問題があったからではなく,単純に質問ごとに制限時間があるためです)。

簡単な意見を言えれば良いので,わかりやすく相手に伝えることを第一に心掛けましょう。

試験官は受験者の答えによって態度を変えないことを厳守するものですが,こちらが笑顔でいるに越したことはありません。

質問の意味がわからなかったら,繰り返してもらうか違う言い方をしてもらいましょう。

話し続けたとしても見当はずれな答えを返すようでは点数になりません。

Part 1

Part 1では,家や家族,勉強や趣味,日課や子供の頃にしたことなどが問われます。

「はい」と「いいえ」だけでなく,少なくとも2文はサポートセンテンスを加えましょう。

理由や具体的な経験を付け加える以外に冗談を言うのも立派なコミュニケーションです。

Part 2

Part 2では試験管からトピックカードと書くものを渡されるので,1分間かけて喋るための準備に充てます。

次に自分が書いたメモを見ながら2分程度しゃべりますが,終わるとスピーチに関する質問を1つ2つされるわけです(上記画像のRounding off questionsがそれです)。

メモの作り方ですが,トピックを書き出した後で,You should say:の後に書かれた5W1Hに関する答えを簡単にメモするようにします。

準備時間は1分しかないので単語くらいしか残せません。

上の例ですと,

- トピック:important things

- Where-from my parents

- Whenーmy 12 birthday

- What forーto play

- Whyーto be relaxed,forget my problems

などとメモしておくことで,以下のような回答ができるかと思います↓

最後にある質問に流石に一言で返すのでは短すぎるので,理由や具体例などを追加するようにして充実させてください。

Part 3

Part3は抽象度が高い質問である分,難易度は高めです。

質問文自体の文法や構文が難しいことも多いので,よく理解してから話始めることを忘れないでください。

大体1問に30秒は50語が1つの目安になります。

トピックはPart 2で聞かれた内容をさらに発展させたものになっていることが多く,例えばPart 2で「最近観た面白い映画」について聞かれたら,Part 3では「映画が私たちの生活で占める位置について」や「映画鑑賞の変化について」聞かれることが予想されるわけです。

自分の意見をまずはしっかりと述べて,その理由や具体例を続けて答えましょう。

比較する手法としては「今と昔」のように時間的な対比を持ち出す以外に,「ある人はこう言うけれど,自分はこう思う」といった比較の仕方があることも知っておいてください。

その他の評価基準についてですが,語彙はともかく文法面において時制や3人称単数-s,冠詞に注意することです。

簡単なことのように思うかもしれませんが,意外と間違って話してしまうことが多いように感じます。

発音もそうですが,スピーキングにおいては普段から英文に触れ,とにかく話す練習を積んでいることが大切です。

まとめ

以上,入試改革が進むにつれてますます注目が高まる英語資格・検定試験の中からIELTSについて詳しく解説してきました。

試験対策については,まずは公認問題集を使って練習を積み,それでも足りなければ追加購入していくのが現実的です。

また,リスニングやリーディング以外のライティングやスピーキングに関しては,普段からの対策がしにくいところなので,例えば前者についてはアカデミックなエッセイの書き方について学んだ後で,自分の書いたものを誰かに添削してもらうことが重要だと言えます。

試験ではその型に倣って書くだけでも,意外と高得点が取れるはずです。

そして最後のスピーキングについては,ある程度の時間をかけなければ正しい発音が学べないことや,話す練習を日ごろからしておかないと,即座に英語が口から出てくることがないことを知っておきましょう。

今では高校入試においてもスピーキングテストが行われるようにもなってきていて,実際,東京都のスピーキングテストを実施する団体が今回紹介したブリティッシュカウンシルだったりします↓

IELTSを専門に習わなくても基礎的な英語力があればかなりの点数が取れるので,対策よりも根本的な英語能力を伸ばすことに専念する方が良い結果に繋がるかもしれません。