本記事は,かつて実施が予定されていた「大学入試英語成績提供システム」についてまとめたものです。

2020年度から始まる共通テストの枠組みの中で,英語という科目においては,民間の資格検定試験の成績を活用するはずだったのですが,2020年の11月に本システムの導入が見送りとなり,世の中を大いに騒がせました。

なお,2021年の7月末の会見において,文部科学省大臣の口から本システムの廃止についての報告がされています。

ゆえに,これから書くことは,もはや実施されることのないものについてなのですが,とはいっても,大学入試英語成績提供システムがどのようなルールで活用される予定であったのかを,後学のために残しておくことは重要でしょう。

この件に関して色々と思うところはありますが,「該当者であるないにかかわらず,今ある確かなものだけを頼りに,この瞬間にできる最大限の努力をすることを心がけることが重要である」と改めて思わされた出来事でした。

大学入試英語成績提供システムとは

大学入学英語成績提供システムとは,大学入試センターが設ける,大学入学者選抜における資格・検定試験の活用を支援するシステムのことを指したものです。

先述の通り,共通テスト導入時に合わせて始まる予定でしたが,今では廃案となっています。

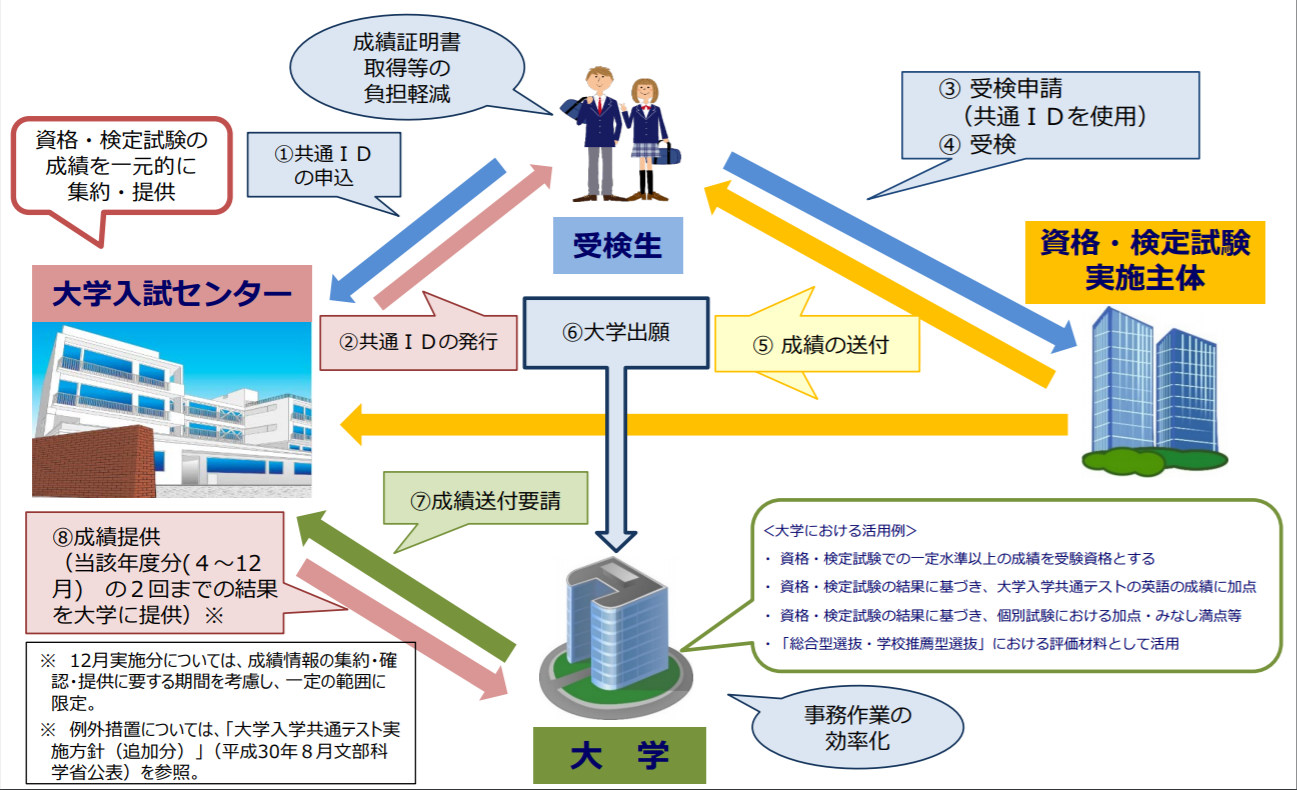

「英語成績データ確認システム・成績受理システム・成績提供システム」の3つからなり,要するに,受験生1人1人に発行されるコード(共通ID)と指名・住所が紐づけされた状態で管理され,試験実施主体(民間試験運営元)・入試センター・大学が,受験生の成績情報をやりとりするのを可能にするシステムだと理解すれば良いでしょう(上記画像参照)。

もちろん,こんな面倒なことをせず,これまで通り入試センター1つで英語の試験まで実施してくれればいいのですが,やはり英語4技能を適切に評価するのは難しいようです。

この点については,英語成績提供システムの廃止が決まった今でも,議論が続けられているところであることは忘れてはいけません。

共通テストの受験者数は2020年度のデータでも53万人を超えてますし,試験を行うのが明らかに大変そうなスピーキング&ライティングのテストを,公平を期すために同じタイミングで一斉に行わないといけないわけです。

後述するように,この成績提供システムに採用される民間試験は複数決まっていて,受験生が入試センターに成績送付を依頼すると,それらの結果(スコアだったりCEFRのレベルや合否だったり)を,必要に応じて大学側に提供してくれることになります。

成績をまとめて管理してくれるということで,確かに便利ではあるでしょう。

教員側も,自分の生徒がどの試験を受けたのかわかるメリットがあります。

いちいち,生徒にセンターリサーチのデータを提出してもらうのは面倒ですし,正確なデータを得られることはメリットです。

その他,目に留まったルールをいくつか抜粋しておくと,

- 共通ID発行のため,在学者は在学証明書,既卒者は住民票などが必要

- 申し込みは在学者は学校,既卒者は直接入試センターに(費用は無料)

- 試験は4月から12月までの間に2回まで受けられる

などでしょうか。

共通IDを複数発行されては困りますので,取得にはやや厳格なルールが設けられる予定で,費用面は負担の少ないように考えられていました。

最後に挙げた「2回まで受けられる」というのは,同一の試験(例えば英検を2回)であっても異なる試験(例えば英検とTEAP)であろうと,期間内に受けた最初の2回分しか成績として使えないということで,もし仮に3回受けてしまった場合は最後の1回の結果は無視されてしまうということでした。

なお,共通IDを記入して受験しなければただの練習扱いとなるので回数にはカウントされないなどの細かな決まりもありましたが,そこまでする受験生がいたかどうかと言えば不明です。

それでは次章で,参加が決まっていた試験についてまとめておきたいと思います。

成績提供システムの参加が決まっていた試験

ここでは話を簡単にするため,成績提供システムで活用される予定があった資格・検定試験の種類についてのみ記述していますが,以下の要件をパスできた試験のみが採用される予定でした↓

- 日本で2年以上の実績がある

- 4技能全てを偏りなく評価できる

- 4~12月に複数回,試験が実施される

- 適切な検定料である

これ以外にも,CEFRとの対応関係や学習指導要領にマッチしていることや,採点の質や情報の機密性に関する配慮なども求められる他,先述したように,入試センターが共通IDで受験生を紐づけ,速やかにデータ提供が行えるかどうかも要件に入っていました。

その結果,実際に採択された試験は以下の7つです(クリックすると,詳しい試験内容についてまとめた記事が読めます)↓

これらの試験ですが,例えば英検の「従来型」のように,筆記試験と面接試験が別の日に分かれていたり,1次の筆記試験の合格者のみが2次試験に進めるといった形式では,スピーキングを受けない受験生も出てきてしまうわけですから,4技能を正確に測定できたことにはなりません。

そのため,上記試験はすべて入試改革用に修正が加えられたという点は特筆すべきことでしょう(例えば英検は,4技能すべての検定が1日で完結する形に変えられました)。

なお,これら試験のうちTOEICは,運営が難しいという理由で真っ先に成績提供システムを辞退したのですが(2019年7月のことです),その時点ですでに実施に関して不穏な空気が各界に漂っていたのは確かです。

どの英語民間試験を受ければよいか

大学入試に関わるあらゆる試験は,高校の学習指導要領に準じた出題になりますので,特に余計な範囲までを学習する必要はありません。

ですが,大学によって,使える資格・検定試験が異なる可能性があるので,受験予定のある複数の大学で広く使える試験を受けるということが1つ目の注意点です(もちろんほぼ全ての試験が使えるのですが,大学によって基準点に違いがあったりします)。

これは,英語成績提供システムに限らず,大学入試全般に当てはまることだと言っても過言ではありません。

2つ目として,学習者との相性の問題があり,試験によって対策が立てやすかったり立てにくいものが出てくるはずです。

対応している問題集の数でみても,やはり受験者数が多い試験はその分,色々な種類の参考書が出ています。

理想を言えば,高校2年生までにお試し感覚でいくつか受験しておき,相性をチェックしておくのがおすすめです。

英検がおそらく一番人気になるでしょうが,都内の高校では,TEAPも宣伝を兼ねたキャンペーンを積極的に行っています。

私が2019年に受けたTOEICのS&Wのテスト会場にも多くの高校生が来ていましたが,先述した通り,英語成績システムをいち早く辞退することになったので,あの場で受験していた子どもたちの中には,複雑な心境になってしまった子もいたかもしれません。

とはいえ,「振り回されてしまった」と嘆くような高校生が周りに少なかったのは救いです(人生に無駄なことはありません)。

3つ目と言えるかどうかはわかりませんが,僻地にお住いの方ですと,試験会場が遠すぎるなんてことも問題になるかもしれないと危惧していましたが,その不安は的中し,本システムを見送る原因の1つになってしまいました。

公平な受験機会という観点から,受験料の安さも論点になり得るでしょう。

成績提供システムの実施スケジュールについて

ここでは,2020年度に実施予定だった英語成績提供システムの日程についてまとめていますが,見送りとなったため,実際はこの日程で行われなかったことにご注意ください。

日程は上記のように発表され,共通IDの発行は「集中発行申込期間(2週間)」と「追加発行申込期間(7ヶ月強)」の2つが期間として設けられていました。

とはいえ,現役生は学校経由で申し込むことの方が多かったでしょう。

その場合,高2の12月における約1週間が該当期間です(2019年の12月2~10日)。

続けて,共通IDが送られてきますが,高2の冬(1~2月)には届いているとのことでした。

追加発行申込期間の受付分については,入試センターが受理してから30日以内に送付されるとのことで,高3になったら4月から12月の間に共通IDを記入して試験を受けることになっていたでしょう。

試験を受けたタイミングごとに成績が確認できる時期も変わってきますが,以下のように3つの受験期間が設けられていました↓

- 期間A:高3の4~7月

- 期間B:7~9月

- 期間C:8~12月

もちろん,回数は2回受けた方が,良い成績の方を使えるので有利です。

また,できるだけ遅く受けた方が成績は良くなる可能性が高いですが,作戦を立てる上ではどうでしょう。

大体どの大学も「基準点」というものが設定されていて,それさえ超えてしまえば細かい点数まで見られないのが現状ですから,早めに動くのもそれなりの利点があると分析していました。

ここら辺の戦略に関しては,2024年度に新しいテストが導入された場合も,同様の考え方が有力になるでしょう。

まとめ

以上,2020年度に実施されるはずだった「大学入試英語成績提供システム」について,その概要と採用予定のあった各種民間試験について紹介するとともに,どのような点に気を付けて受ける試験を決めればよいかについて考察してきました。

最後,日程についてもまとめておきましたが,特に難しいことはなさそうでした。

IDの発行などに関しても,現役生であれば高校の方でみんなやってくれるので特に問題はありませんが,触れなかった検定料であったり,実際に大学がどのような募集要項を提示してくるのかを実際に見てみると,実施困難だとわかってしまったという結末です。

今回まとめた内容の現状等について,より詳しくは文部科学省の発表内容でご確認していただけたらと思いますが,当サイトでは共通テストについても別記事にまとめていますので,宜しければ以下をどうぞ↓

最後までお読みいただきありがとうございました。