今回は,スタディサプリの高3生向け講座から「リーディング<英文解釈編>」の使い方をまとめていきたいと思います。

人気講師である関先生が教える高校講座としては,英単語補充編のようなサブ的なものを除けば「文法編」と「英文解釈編」が主なもので,前者については以下の記事ですでに紹介しました↓

なお,高3英語の講座の中には「読解編」という,肘井先生による素晴らしい講座もあるのですが,似たタイトルでありながらも英文解釈編と内容的に被りません。

簡単に言ってしまうと,「文法編」と「読解編」の橋渡し的な役割を担うのが「英文解釈編」となりますが,当記事でその特徴と学び方についてみていくことにしましょう!

スタディサプリの英文解釈編の特徴

「リーディング<英文解釈編>」とは一体どのような講座なのでしょうか。

それについて知るには紹介動画を観るのが一番で,担当の関正生先生がおっしゃっているように,長文読解の最初の一歩となる,英文解釈の技術を身に付けることを目的とした講座です。

スタディサプリの英語講座には他にもいくつか種類があり,先述した「読解編」の授業においては,長文読解の命とも言える大切な考え方を習得することができます↓

構文の把握から論理展開,そして背景知識までをも学べる講座になっていましたが,それを始める前にもう少し軽めの英文を読みたいような方や,高1・高2英語でベーシックレベルやスタンダードレベルを学んだばかりの方におすすめです。

もちろん,スタディサプリの文法編で関先生がますます好きになった方にとっては朗報で,引き続き英文解釈を彼に教えてもらうことができます。

とはいえ,高1・高2講座のハイ・トップレベルの読解編をすでに学んだ方であれば,英文解釈編を飛ばしてしまっても構いません。

確かに,教わる講師が変わると新しい発見があるものですが,こちらはあくまで,日東駒専や産近甲龍レベルの大学に受かるための力を付けるための講座です。

GMARCHの入試基礎レベルくらいまでなら本講座でも到達することが可能でしょうが,最近は多くの大学の難易度が上がってきているので,志望校がどこであるかに関係なく,今の自分の実力と相談して決めてください。

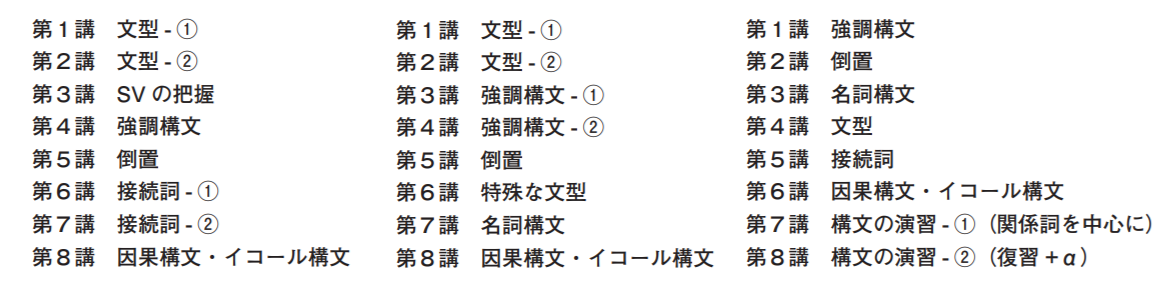

なお,本講座が扱うテーマは以下の通りとなっています↓

英文解釈編のテーマ

文型,SVの把握,強調構文,倒置,接続詞,名詞構文,因果構文,イコール構文

文法編のときと比べるとだいぶ少なく見えますが,全部で8講義ということで,ボリューム的にはそこまでではありません。

とはいえ,講座のレベルは「スタンダード・ハイ・トップ」と3つが存在し,テキストは要点部分までは同じであるものの,全部学べばそれなりの量になります(全24講義)。

レベルが上のものになるほど,難しいテーマに時間を割くようになるのも英文解釈編ならではの特徴と言えるでしょう。

それぞれの講座の目次を比較したものを見てください(左からスタンダード・ハイ・トップレベルの順になります)↓

右列のトップレベルでは,文型についての解説が第4講にしかありませんが,中央列のハイレベルでは第1講,第2講,そして第5講の3回をかけて学んでいくことになるわけです。

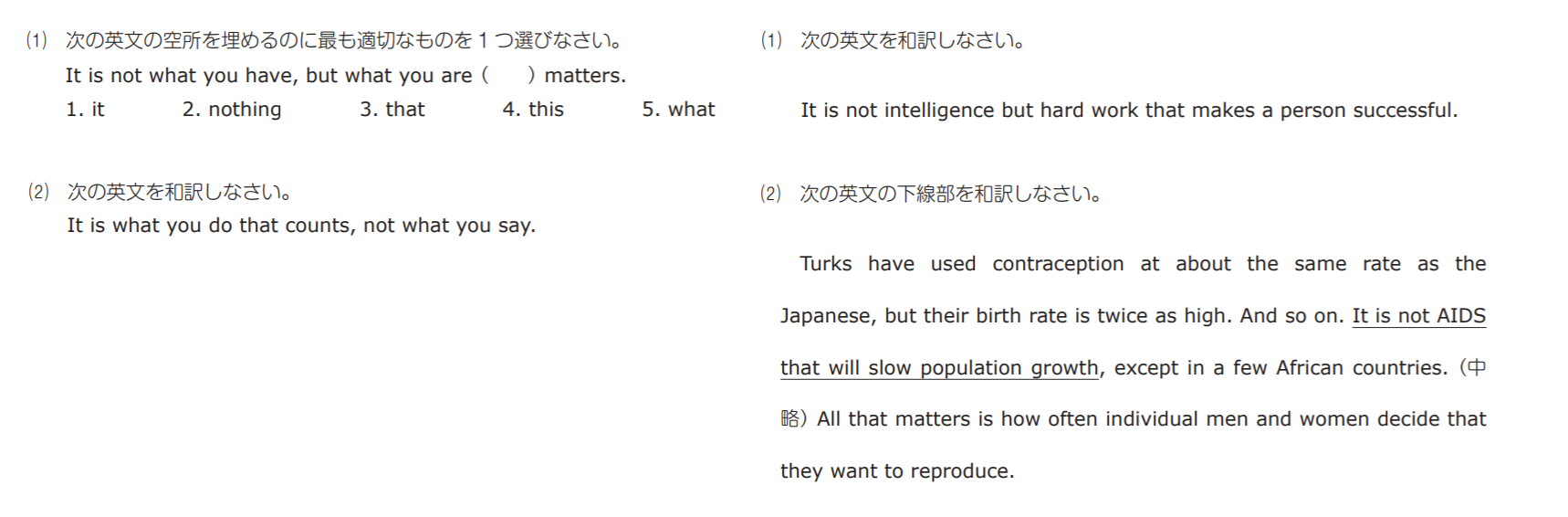

加えて,演習問題の難易度にも差がつけてあり,例えば強調構文のもので比較すると,スタンダードレベルでは穴埋めか文構造がわかりやすい単文を和訳するだけのところが,トップレベルともなると(1)からすでに2つの構文が複合した形となり,(2)では文中にある強調構文を訳す問題となります↓

明らかにトップレベルの方が難しいことがわかりますし,予習にかかる負担も変わってくるというものです。

そのときの方法やかける時間については後述します。

また,このときの訳し方を説明する際,トップレベルの講義では「無生物主語がSになっている場合の訳し方」に言及しているあたり,授業レベルの高さを感じ取ることができるのではないでしょうか。

基本事項を理解できていることが前提となりますが,毎回何かしらの+αの説明を伴うのがトップレベルだということです。

なお,先ほど「要点内容についてはどのレベルも変わらない」と述べましたが,レベルによっては扱わない項目もありました。

例えば「接続詞に関する要点のまとめ」はハイレベルでは見られません。

そうなると,「すべての講座を視聴するのがベスト」と結論付けるのが無難なのでしょうが,そのような意見はスタサプをやっていない人でも考え付くことであり,わざわざ私がこうして記事を書く必要もないでしょう。

そこで私のおすすめですが,英文解釈に自信がない方は,まずスタンダードの8講義を全て受講し,その次にトップレベルを改めて受講するようにすることで,大体網羅的に学習できたことになりますし,良いタイミングで同じ内容を復習することができると言っておきます。

なお,関先生は高3英語の文法編も担当されていますが,そこで語らなかった内容がこの講座で補完されていることも付け加えさせてください。

事実,本講座のテキストには「英文法の講義を確認してから受講するのが望ましい」と書かれているわけで,学ぶ順番としては「文法編→英文解釈編」という流れで視聴すべきです。

スタディサプリ英文解釈編の学び方

それでは続いて,スタディサプリ英文解釈編の予復習の方法について確認していきましょう!

ここでは,予習と受講そして復習の3つについてまとめます。

できるだけ関先生の教え方に沿うように心がけていますが,やや私なりの解釈が入ってしまっているので,実際はテキストまたは実際の授業を基に判断するようにしてください。

予習する

英文解釈の勉強では和訳が基本作業となるのですが,「わざわざ日本語訳を書くのは面倒くさいし時間の無駄だ」などと,ノートに訳を書き残さない生徒がいます。

彼らは,頭の中で何となく訳して終わりとしてしまうのですが,本講座の場合,それでは実力が付きません。

しっかり書くことで,自分の日本語に気を遣えるようになりますし,「なんとなくできた」などと曖昧な評価を下すこともなくなります。

ノートに間違いの痕跡がしっかり残ると,自分ができないところを客観的に認識できるので,手を動かすことは重要です。

予習の手順は以下のようにし,時間にして45~100分かけてください↓

- 構文を把握する

- 和訳する

- 数回読み直す

- 知らない単語の意味を推測する

- 辞書を引く

- 重要語句リストを確認する

SVの把握から始めて,接続詞や関係詞などを確認していきますが,知らない単語の意味はとりあえず無視して,文構造の理解を優先しましょう。

次に構文に忠実に訳していきますが,直訳して文の意味がわからないようであれば,構造把握か単語のいずれかが間違っているはずです。

何度も読み直して,見落としているところがなかったか確認しましょう。

そのときに知らない単語があれば,まず先に品詞を見抜いてから意味を予測するようにしてください。

この練習は共通テストや大学入試本番でも役立ちます。

また,この順番で行うことで,無理やり自分に都合の良い訳をでっちあげることが少なくなることも見逃せないポイントです。

辞書を引く回数は最低限にとどめ,引いた単語の意味から別の単語の意味が推測できないか確かめることが重要になります。

予測した単語も含めて訳が完成してから初めて辞書を引いてみますが,見当違いな訳を当てはめてしまった場合にはその結果を深く受け止め,最後に以下のような重要語彙リスト(講義に出てくる単語がまとまっているもの)をチェックしてから講義に臨みましょう↓

講義を受ける

英文解釈編の講義時間は約60分です。

なお,関先生の授業の特徴を一言で表せば「最小限」となり,和訳はもちろん板書内容はすでにテキストに書かれていますし,要点もまとめ形式で見やすくレイアウトされています。

書く必要がない分,講義の内容理解の方に集中してください。

頭の良い人は喋るのが速い傾向にありますが,関先生もその1人です。

ゆえに,人によっては理解が追いつかない場合もあると思うので,その場合は一度止めるか,そうでなくてもチャプター(約15分程度のまとまり)ごとにそれまでの内容を振り返ってみてください。

このアプローチについては文法編で学んできた方なら慣れたものでしょう。

自分の言葉で説明しなおすことで,知識がより自分のものになった感じがしてくるアレです。

余談ですが,本講座は比較的最近追加されたものなので,スタディサプリが開始されて10年近く経ち,関先生の貫禄が出てきたように思います。

撮影や音声技術も良くなっていて,スタディサプリらしいカメラワークも完成されたように感じました。

雑談めいた話もすべて英語や学生生活に関連しているものなので無駄がなく,知的な話を楽しめる方であれば,大変満足度の高い講義を受けられるはずです。

palmの説明にヤシの木の葉っぱや野球のパームボールの話をするのはまだしも,パームトップPCの話にまで言及されるあたり,先生はコンピューターにハマっていた時代があるのでしょうか。

復習する

本講座に限らず,スタディサプリの読解講座では「音読」が推奨されています。

英語を英語のまま理解するためにも「英文は最低でも30回(できれば50回)読むように」と言われますので,これはかなり大変です。

とはいえ,1日に5回読むのを6日続ければ30回になりますし,毎日30分は必ず音読するよう習慣づけて,それを3ヶ月も継続できれば,自分がモノにした英文も増え,確かな実力アップが実感できることと思います。

なお,普通の先生であれば「何回も読んでおいて」と言うだけのところですが,関先生はより具体的な数字を挙げて指導しているのが特徴で,

文法や構文を意識して10回,内容を意識して10回,スピードを意識して10回

といった具合に,意識する場所を回数に応じて変えていくような勉強法まで教えてくれました。

「発音の仕方がわからないよ!」と言う方も,心配する必要はありません。

というのも,スタディサプリの英文解釈編には「音読トレーニング」というコンテンツがあるので,そちらを利用すればネイティブによる発音が聴けるからです↓

スタディサプリの英語講座では長文を扱う講義には大体こういったお手本が付けられるようになりました。

英語4技能のことも考えてより音声コンテンツ面を充実させた結果,このような形に落ち着いたということでしょう。

まとめ

以上,スタディサプリより「高3リーディング<英文解釈編>」の内容と使い方についてみてきました。

今回の要点をまとめると,

- 英文解釈編は文法編の次に観る

- レベル設定は3つで8講義ずつ

- テキストの要点はレベルごとに差はない

- 問題演習の難易度や講義内容は異なる

- 音読は毎日30分。10回ごとに意識する点を変える

のようになります。

なお,私のおすすめである「スタンダードレベル→トップレベル」の順に学ぶとすると,音読を毎日30分すると仮定して,約50時間はかかる計算です。

毎日決まって2講座ずつ進めるのは現実的ではないですが,毎日2時間勉強できるような場合だと「予習で1日,講義の視聴で1日」といったペースで進めていくことになります。

これに復習を毎日やると仮定すれば全部で2ヶ月は見ておきたいところですが,1つのレベル(8講座)だけを視聴するのであれば1ヶ月で終わらせることも可能です。

もちろん,「早く終わらせなきゃ」などと焦ってスピード重視で進めた結果,予習や復習が雑になってしまっては本末転倒ですので,着実に実力アップを図っていくようにしてください。

英文解釈編が終わったら,次は肘井学先生の読解編に進みましょう(記事のURLは1章を参照してください)!

これから新規に申し込まれる方は最新のキャンペーンコード情報をお見逃しなく↓

最後までお読みいただき,ありがとうございました。