小論文が課される大学を志す高校生が本格的な受験対策を始める前に目を通しておきたいオンライン講座があります。

それはずばりスタディサプリにある「各種小論文講座」です。

今回の記事では,具体的にどういった内容の講座があるのか,そしてどんな大学に対応しているのか,さらには対象学年やテキスト構成など,気になったところを中心になるべく多くをまとめてみることにしましょう。

スタディサプリの小論文講座について

スタディサプリの小論文講座ですが,全部で4つあります↓

- [新版]ベーシックレベル小論文

- 高3ハイ&スタンダードレベル小論文

- 高3トップレベル小論文

- 総合型選抜対策講座<事前課題型小論文編>

1は小論文の基本知識が得られる講座で,高1・高2講座においては唯一の小論文講座であることからも明らかなように,すぐにでも学んでおくべきものです。

2と3を受ける前段階にあたる講座でもあるため,高3生もこの講座から視聴するようにしてください。

2と3は大学受験生が小論文で高得点を取る方法を学べる講座で,受ける大学のレベルに応じて2種類が用意されていると考えてください。

地方国公立やGMARCHレベルまでは前者で対応可能です。

それ以上の大学を目指す場合は3までやるようにしてください。

最後の4についてですが,こちらは総合型選抜の対策講座の1つとなり,事前に小論文を作成するときの方法を学ぶことができますが,事前調査を行う方法や論文の読み込み方など,用途としては限定的です。

いずれの講座も次章から詳しくみていくので,ここでの紹介はこのくらいにしておきましょう。

担当講師ですが,すべて神﨑史彦先生です。

氏の詳しい経歴について知りたい方は以下の記事をお読みください↓

それでは次章から,各講座の内容について詳しくみていくことにしましょう!

[新版]ベーシックレベル小論文で学べること

ベーシックレベル小論文では,小論文の基本となる考え方や答案で自分をアピールするための方法などを学ぶことができます。

幅広いテーマを扱うため,最後まで視聴した暁にはより視野が広がって多様な考え方ができるようになっているはずです。

なお,予習は不要となっているのですぐにでも始めることができ,全20講義は6~8個のまとまりで大きく3つに分かれています。

第1~第8講

1つ目のまとまりは第1~第8講で,小論文の基本的な作法(読む・考える・書く)について学びますが,設問を読むときの注意点から始まって,段落の構成をどうするかであったり原稿用紙の使い方だったりまでを扱うので,あらゆる小論文に通じる基本事項を学べると理解してください。

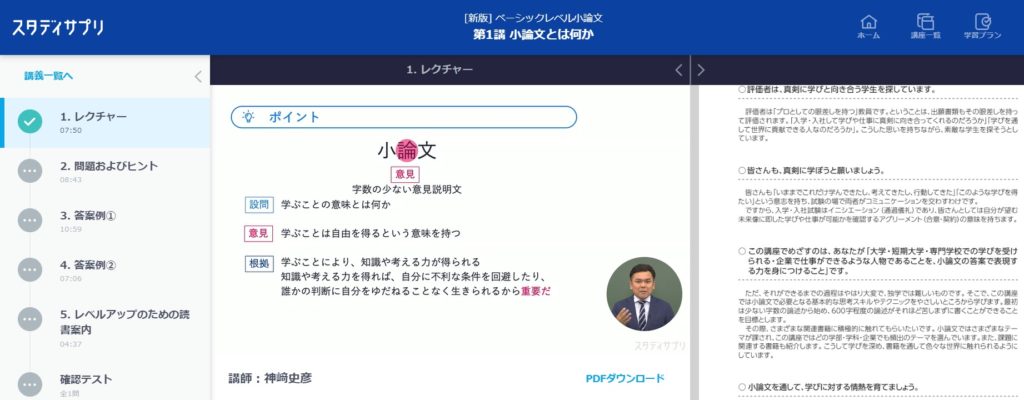

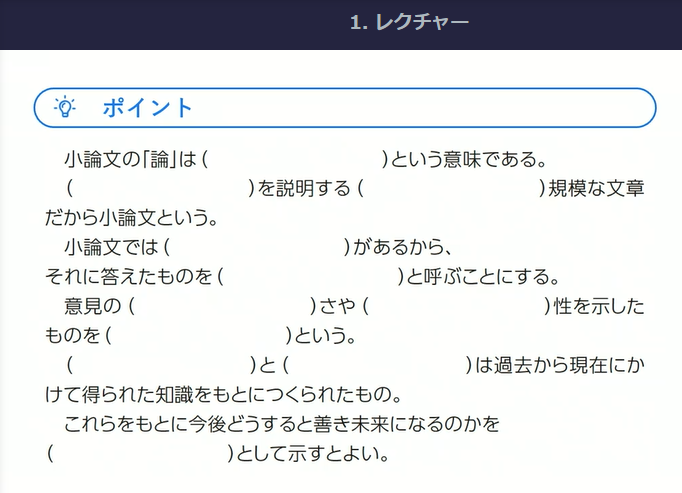

授業の流れですが,まずは「レクチャー」と呼ばれるチャプターでポイントを押さえましょう。

なお,全20講義において講義の構成自体に差異は見られません↓

テキストには上のようなワークまたはメモ欄が設けられているので,うっかり聞き逃すようなことにはなりません。

要点を理解した後は続けて問題を解くことになりますが,例えば「人類の生活を豊かにした発明や開発を挙げて,その理由まで400字で書きなさい」的な問題です。

別に小論文講座に限りませんが,ただ講義を聴いて終わりにせず,手を動かして答案を作るようにしましょう。

もっとも,解答を作る上でのヒントをまとめた動画も用意されているため,難しいと感じる場合はそちらを利用することもできます。

この後,答案例の紹介や自己評価表を用いた解説があり,最後に発展学習として推薦図書の提示(レベルアップするために必要な書籍案内)もありました。

こうした発展学習ができるのも隠れた魅力で,ベーシックレベル小論文の講座で出会った問題をきっかけととして自分の考え方の幅を広げることができます。

推薦図書については高1や高2の時間があるときに読んでおくのが理想です。

第9~第14講

第9~第14講では,小論文で用いる思考スキルを網羅的に学ぶことができます。

とはいえ,受ける大学が決まっている方には不要な部分も含まれているので,試験本番まであまり時間がない方はこのまとまりは飛ばして,第15講以降で必要と思われる問題形式の対処法をピンポイントで学ぶようにしてください。

ここでは演繹・帰納・反論・弁証法といった,論文の内容をより充実させて説得力を高めていくための手法について学ぶことになりますが,これは他の科目にも応用できるものです。

例えば以下の弁証法ですが,英作文を書いたり,口述試験において面接をしたりする際にも十分役立つアプローチだと思いました↓

なお,先述のように講義の構成はこれまでのものと違いはないので,10分弱から成る各チャプターをいつも通り学んでいきましょう!

第15~第20講

ベーシックレベル小論文の第15~第20講は実践的な内容となり,出題形式に合わせた解き方を学んでいきます。

小論文は要約・読解・論述問題のいずれかだったり,テーマ型か課題文型もしくはデータ型だったりするわけですが,それぞれに特定の解き方が存在しているわけです↓

例えば,グラフを与えられた場合は,割合が高いものや増加・減少しているものに着目するべきなのですが,受験会場で焦っている中,このような方針を理解できていれば,落ち着いて対処することができるでしょう。

共通テストにおいても考えさせられる問題が多くなっている昨今ですので,ベーシックレベル小論文で学んで目の付け所を知っておくと,後々役立つ場面は多いと思います。

高3ハイ&スタンダードレベル小論文で学べること

高3のハイ&スタンダードレベル小論文も全20講義です。

ベーシックレベルで学んだことを大学の過去問を使って実践していきます。

対応できるレベルは地方国公立,GMARCH,関関同立などとなっていますが,受ける大学によってはこれだけだと不十分に感じることもあるでしょう。

なので,小論文を課す大学を受ける方はとりあえず本講座まで学び,それで志望校の過去問を解いてみて合格点が取れるかどうかを確認してみてください。

足りない場合には次章で紹介する上位講座に進みましょう。

授業の進め方ですが,予め答案を自力で作成したら自己評価をしてみます。

その際使うことになるのは「ルーブリック」と呼ばれるもので,神﨑講師の授業では必ず目にするものです。

全部で12個の項目が登場してきますが,それぞれを5段階で評価していきます↓

ちなみに,テキストの巻末には完全な形のルーブリックが載っていて,何をもってSやAなどと評価するかについても書かれていますが,具体例については「総合型選抜対策講座」を参照してください。

この評価方法に慣れると,自分の得点がどれほどのものか,ルーブリックなしでも判断できるようになってきます。

採点官の目線が獲得できるということは,正しく自分で採点できるということです。

本講座が取り扱う内容は幅広いですが,どのような出題にも対応できるようになるので,選り好みをせずに全ての問題を解くようにしてください↓

講義と扱う内容

第1~第7講=人文科学(主体的・対話的で深い学び,プログラミング教育,非認知能力など)

第8~第14講=社会科学(LGBTQ,SDGs,法とAIなど)

第15~第20講=自然科学(インフォームドコンセント,QOL,ストレスなど)

やや多様性に関するテーマが多いように感じましたが,人種や性別,宗教など,テーマは多岐にわたるので被ることはありません。

仮に同じテーマであっても,人文科学系な答案例と自然科学系の答案例とでは意見が異なります。

例えば性別においては,男と女の社会的な役割について語るアプローチと,動物的な行動学の視点から語る小論文では受ける印象はもはや別物と呼べるほどです。

トップレベルの講座に出てくる問題と比べると具体性のあるものが多いですが,生きがいや人が働く意味など,書きづらい抽象的なテーマもいくつか含まれています。

いずれにせよ,本講座は2022年末に新しく誕生しただけあって,扱う内容は最近よく話題になるものばかりで,本番でも似たような出題がされるでしょう。

これら20講義を通して,1つちゃんとした答えを用意しておくだけでも,本番で良いアイディアが浮かびやすいように思われます。

小論文でも頑張っただけ点数が取れるようになることは確かです。

高3トップレベル小論文で学べること

前章で紹介したハイ&スタンダードレベルを終えて,さらなる高みを目指す必要があると判断した方,または受験本番までまだ日数があり,他教科の進みについても遅れなく,小論文で万全を期したい方は「高3トップレベル小論文」で学びましょう!

なお,ハイ&スタンダードレベルのものとは小論文のテーマが重複しないよう工夫されています。

具体的に学ぶことになるのは「システム思考」と呼ばれるもので,問題に潜む課題を探る際に有効となる方法です。

最近はGMARCHであっても難しい出題が多いですから,本講座で学んでおくと本番で役に立ちます。

トップレベル小論文ですが,予習必須で,他人の答案例を自分で採点する作業が含まれるところもこれまで通りです↓

私自身,彼の授業を受けたのは初めてでしたが,難しい問題を題材にしてこの作業を行うことによって,自分の答案をより正確に評価できるようになったように感じています。

なお,前章のハイ&スタンダードレベル小論文でも同じ作業をすることになるので,他人の答案例の評価がトップレベルに特有のものというわけではありませんが,やはり難しいテーマになると同じ作業であってもずっと難しく感じるものです。

私的に特に大変だったテーマは,

- 真理と倫理の関係性

- 現代における知識人の意味

- 反知性主義

- 統計の意義と限界

でした。

最初に参考資料を長文で読むことにはなるものの,テーマに馴染みがなかったり普段から興味を持っていなかったりすると,書きようがなかったりします。

総合型選抜対策講座<事前課題型小論文編>で学べること

総合型選抜講座についてはすでに以下の記事で述べましたが,その中の1つに「事前課題型小論文編」というものがありました↓

限られた時間内に書き上げる必要がない小論文やレポートの作成方法を学ぶための講座になりますが,第1講では資料の文章を用いた要約問題を,第2講では読解問題を,そして第3講では論述問題を扱うのが特徴で,最後の第4講では一般的な基礎知識をまとめています↓

講義で扱うポイントは明確ですが,授業中はメモを取るようにしましょう。

なお,第4講のテキスト中にはルーブリックが収録されていて(ベーシックレベルのところでも述べたものです),自分が書いた解答が内容や表記・表現の面でどのように評価されるのかを簡単に理解することができます↓

自分の答案をさらに良くしようと考えた場合,自分の課題に気が付きやすいのが事前課題型小論文編の魅力だと思いました。

テキストには,添削してもらった人のコメントを書き込むためのスペースも用意されていますので,活用できる人は利用してください。

まとめ

以上,スタディサプリに用意されている各種小論文講座のレビューでした。

今回の内容をまとめると,講座には「ベーシックレベル小論文,ハイ&スタンダード小論文,トップレベル小論文,事前課題型小論文」の4種類があり,どの大学にも通じる基礎知識を学べる講座から,大一般選抜や推薦型選抜に特化した対策までを行うことができます。

視聴するのにかかる時間としては多くが10時間程度となっていて,テキスト内容も充実していました。

できるだけ早いうちに予習不要なベーシックレベルを視聴し,高3生になったらスタンダード~トップレベルの講座を受講することで,より高度な小論文が書けるようになります。

具体的にまとめると以下の通りです↓

ポイント

ベーシック=小論文の書き方を一から学ぶ。知識をどのように思考に用いていくかを習得し,600字程度の小論文が書けるようになる。

ハイ&スタンダード=GMARCHや地方国公立大レベルの大学に対応。社会科学,人文科学,自然科学の頻出テーマを演習し,800字程度の小論文が書けるようになる。

トップレベル=旧帝大,早慶上智レベルの大学に対応。ハイ&スタンダードレベルで学ぶ以上のアプローチである「システム思考」を習得することで1200字程度の小論文が書けるようになる。

なお,上の3講座においてはテキストを購入することができますが,500ページ近い分量のうち,かなりの量のメモ欄や答案用紙が含まれます。

コピーで済ませるかどうかは,実際1講義分やってみてから判断するようにしてください↓

スタディサプリの小論文講座は高校1年生の段階から視聴可能で,早期に受講しておくことで純粋な国語力や論理力の強化に加え,実際の受験での選択肢の幅を広げることもでき,その恩恵は十分に受けられるでしょう。

今後急速に進む入試改革により,1つの明確な答えが用意されていない問題について考えて意見する機会が増えてくることが予想されますが,実はそうした問題を多く扱っているのが小論文です。

小論文で培ったスキルというのは,論文を読んでまとめるときや,自分の意見を発表する大学でのゼミや卒論,さらには就職活動や社会に出てからも役立ちます。

もちろん一般選抜においても,これからますます多くの大学が,記述力を測る問題を出してくるように変わってくるでしょう。

そのときの準備段階に使えることを考慮すると,月額2178円で受講できるスタディサプリは,高い授業料が必要な各種予備校の小論文講座(添削付き)を取る前に十分検討する価値があるものだと思います。

とはいえ,講師との相性や使い勝手もあるでしょうから,以下の記事内容も参考に,お得に開始してみてください↓

最後までお読みいただいた方,ありがとうございました。