小学・中学生個人の視点でみれば,自分さえテストの成績が良ければ心配することはあまりないような気もするのですが,「学校」という社会生活を営む場においては,集団の学力レベルというのが授業の進行度合いに大きく影響します。

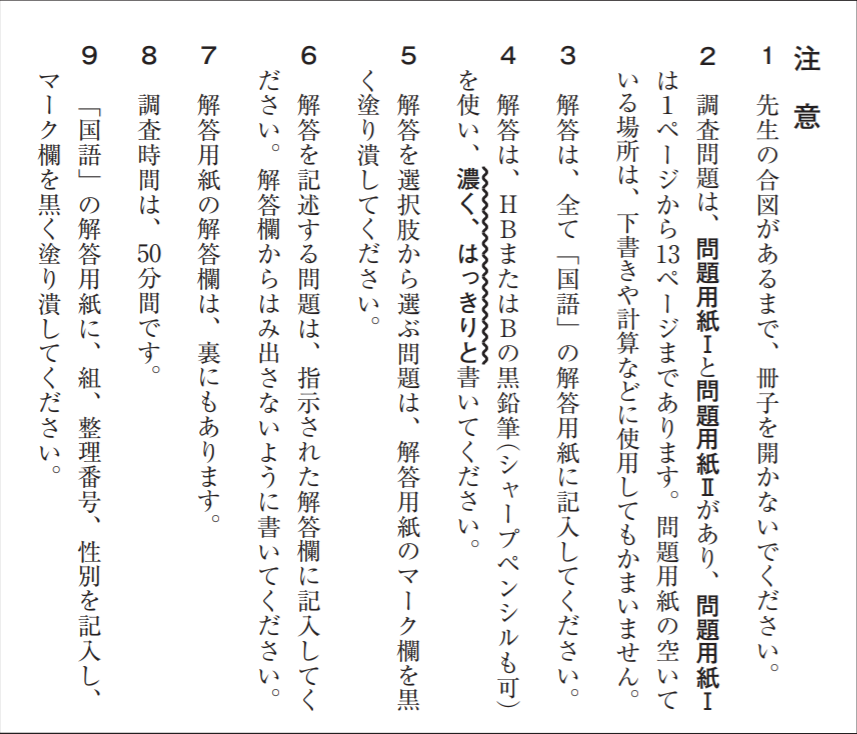

例えば,今通っている学校において,平均点がやたらと低いクラスが隣に存在すると仮定しましょう。

さすがに学力と人間性に正の相関があるとまでは言いませんが,そういったクラスに所属するメンバーの授業への参加度合いは低くなりがちで,「隣のクラスは実にバカなやつが多いなぁ」などと周りから後ろ指を指されてしまうものです。

とはいえ,そんなクラスはたまにあるから笑い話で済むのであって,もしそれが自分の学校に何個も存在するような状況では,平均点以上を取っている人たちからすると恐怖しかありませんね。

さらに,それが1つの学校の話にとどまらず,日本全体で見た場合にも起こってしまっているようでは,もはや義務教育を掲げる意味もなくなるでしょう(世界には義務教育がない国も多いです)。

義務教育が崩壊するとなれば高度な社会を維持できなくなって困りますから,政府は全国の小中学生の学力を毎年調査し,自分たちの政策(主に学習指導要領に沿った施策)で上手くいっているところとそうでないところを洗い出すことにしています。

そしてそのために行われるのが,表題にある「全国学力・学習状況調査」というわけです。

令和時代に生きる子どもたちですが,一体どのような学力の推移を示し,何が強みでどこに課題があると分析されているのでしょうか。

本記事では,最新の結果を踏まえながら,これらについてみていきたいと思います。

全国学力・学習状況調査とは

まずは全国学力・学習状況調査自体の目的や実施状況についてまとめておきましょう。

文部科学省のHPに行き,最新の実施要項を確認すると,

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から,全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し,教育施策の成果と課題を検証し,その改善を図るとともに,学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善などに役立てる。さらに,そのような取り組みを通じて教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する

というのが目的のところに書いてありました。

つまり,実施することによって,

「国民のみなさまに平等に義務教育を実施しています」

「お宅の学校は周りに比べて教育がうまくいっていないようですね」

「最近の子はこのような強みと課題を抱えています」

といった,判断基準に使える重要な知見が得られることになるわけです。

このときの調査対象は日本全国津々浦々で,私立・公立は問いません。

なお,試験範囲が小学・中学範囲全部となることから,対象となる学年は小学6年生と中学3年生に設定され,それぞれが小学生と中学生の全体を代表していることになります。

本体調査に関しては,全国にある学校の30%を抽出するわけですが,これでも十分,統計学的に全体を予測可能です。

なお,本学力調査は2007年から毎年行われてきており(令和2年度は除く),詳細なデータは以下のページで確認できるので,より詳細を知りたい方はアクセスしてみてください↓

肝心の調査内容ですが,毎年行われる「本体調査」に加え,年度によっては「その他調査(経年変化分析調査,保護者に対する調査など)」が追加実施されることもあります。

次章では,これらの調査についてもう少し詳しくまとめてみましょう。

調査内容について

本体調査

本体調査における教科ですが,読み書きそろばんを意味する国・数の2つが基本で,これに英語や理科が加わる年も3年に1回程度あります。

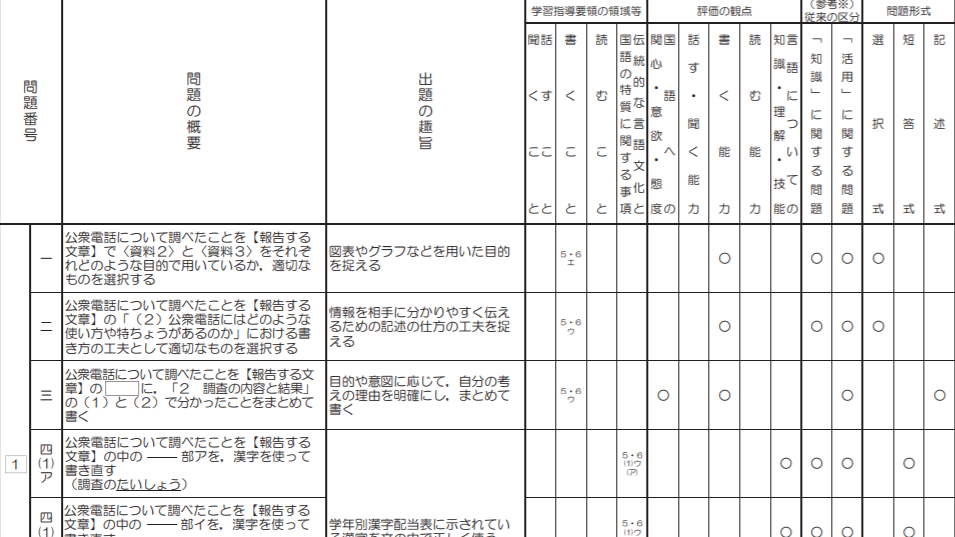

調査は授業時間を利用して行い,小学生は45分,中学生は50分の制限時間で解くことになるのですが,最近の問題は新学習指導要領に基づき,従来の「知識に関する問題」に新規となる「活用に関する問題」をうまく混ぜ込んで,生きる力が測定できる構成になっているのが特徴です↓

例えば国語では,3領域1事項(話す&聞く・書く・読む・伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項)を問う出題となり,マーク以外に短答式・記述式の問題形式を取りながら,さらには記述式の正解が1つとは限らないなどと工夫されています↓

次に算数ですが,「数と計算・量と測定・図形・数量関係」の4領域からの出題です。

小学生がよく抱く疑問に「算数なんて勉強して,将来何の役に立つのですか?」というものがありますが,いわゆる「数学脳」を持ち合わせておくことで,世の中をより多角的に分析できるようになるので,「今後の社会を生き抜くために,ますます求められる資質・能力だよ」と答えてやってください↓

上の表で2つの事象にまたがっている局面(問題解決に向けて~,焦点化した問題を~)というのは,まさにSociety5.0に向かう世代が直面する状況と似ています↓

AIと会話するための言語はもはや数字であるともみなせてしまうわけですからね。

その他,アンケート調査もあり,学習意欲や勉強方法さらには環境などを回答していくことになりますが,4択のマーク式とはいえ70問近くあるのでなかなかに大変です。

中学生用の質問の例としては,

- 国語の授業で学習したことは,将来,社会に出たときに役に立つと思いますか

- 学校の授業時間以外に,1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか

- 中学1,2年生の授業で,英語を聞いて(一文一文ではなく全体の)概要や要点をとらえる活動が行われていたと思いますか

といった意識調査めいたものが含まれており,生徒だけでなく学校側に対してもアンケートは行われます。

実施は4月中(ただし令和3年度の学力調査は例外的に5月)かつデータは速やかに公表されるので,各方面の改善にその結果が役立つことは想像するに容易いでしょう。

経年変化分析調査

先の本体調査が学校間の比較を目的としていたのに対し,経年調査(調査経年変化分析調査と保護者に対する調査)では過去と現在の学力を比較します。

これは平成25年度に初回が行われ,2回目が平成28年度,そして令和3年に行われたものが3回目となりますが,比較できるよう,問題はどの年度でも同じです。

そのうちのまずは経年変化分析調査についてですが,あらかじめ対策されても困りますので,問題は一般公開されていません。

なお,この調査は全児童が対象となってはおらず,1~2%で抽出された学校(対象校)のみとなるものの,時間にして小学生は45分,中学生は50分とこちらも本格的なものとなります(ただし,対象校内でも国語だけ,算数だけ,英語だけの学校などと割り振られるので負担は軽くなっています)。

教科は,小学生が国語と算数,中学生は国数に加えて英語が追加され,4技能にわたる出題と記述式問題(スピーキングは5分の口述式)です。

ほんの一部,問題例が公開されているのですが,次のような小数の計算問題であったり↓

次の4つの式で●は0でない同じ数を表しています。計算の答えが●より大きくなるものを1から4の中からすべて選びなさい。

- ●×1.2

- ●×0.7

- ●÷1.3

- ●÷0.8

国語では,以下のような問題の正答率が低いと聞きます↓

「鳥とは違う」とありますが,ここでいう「鳥とは違う」カモノハシの特徴を次の1から6までの中から3つ選びなさい。

- 足が四本

- 足に水かきが付いている

- 身体は獣毛でおおわれている

- 卵を生む

- 仔は乳で育てる

- 大・小便と卵の出る所が同じ

保護者に対する調査

続けて2つ目の経年調査にあたる「保護者に対する調査」ですが,家庭状況生徒の学力等の関係について,経年の変化を把握・分析するためのものです。

経年変化分析調査を受けた児童の保護者が対象なので,上の調査と同じタイミングで行われ,児童の成績は家庭状況や保護者の教育への意識調査と結び付けられるための資料として扱われます(こちらについては出てきた結果をさらに専門家に追加分析してもらう関係で,公表がより後になります)。

質問内容としては「え?こんなことまで聞かれるの」というものも多く,当てはまるからといって必ずしも子どものためになっているわけではないのですが,子どもを教育する側からすれば,非常に参考になる質問が多いように感じました↓

普段,科学館に通ったことがない家庭が,この質問を機に,ちょっと調べて行ってみようと思うかもしれません。

なお,世帯収入が子どもの学力と関係しているのはもはや周知の事実となりましたが,その根拠となったのもこの調査です。

こちらの内容に関しては大変興味深かったため,別の記事にしました↓

なお,次章からはこれら調査の最新結果について言及しますが,現在は

- 【令和3年度(本調査は2021年8月更新分。経年調査は2022年3月更新分)】

のデータとなっており,新しいものになり次第,随時更新していくつもりです。

本体調査の最新結果

以上の内容で実施される全国学力・学習状況調査ですが,大体3ヶ月ちょっと経過すると結果が公表されます。

余談ですが,調査対象の児童数を見ることで,国立・私立・公立に通う児童の割合がわかるわけで,令和に入ってからは,

小学生の場合

国立:0.6%

私立:1.2%

公立:98.2%

中学生の場合

国立:0.9%

私立:7.5%

公立:91.5%

といった具合に推移しており,中学受験を経て私立や国立に進学する子どもはいまだ1割に満たず,9割以上は公立に通っているというのは興味深いデータですね。

それでは以下で,小学生と中学生の結果を別にしてまとめていきましょう。

小学生の場合

国語の平均正答率は,

令和3年度調査の小学国語結果

知識+技能:68.5%

話す+聞く:77.9%

書く:60.8%

読む:47.4%

となりました。

試験の難易度的に,できるとできないのボーダーが70%あたりに設定されていることを考慮すると,書く能力と読む能力に課題ありの状態です。

印象的な苦手問題を紹介しますが,面ファスナーにまつわるエピソードを読み,開発のヒントとなったことと仕組みの2つをまとめる問題ですが,正答率は34.6%でした↓

その他として,令和元年の問題になりますが,同音異義語の漢字を文中で正しく使えているか調べる問題も6割以上の児童が間違えており,

- 「今回の調査を通して知ったことを多くの友達に伝え,公衆電話についてかんしんを持ってもらいたいと思います」の下線部を正しい漢字にせよ。

というのが実際の例となります。

これは文脈を把握しないといけないので,最近流行りの「読む力」の欠如も原因の1つかもしれません↓

一方,算数はどうだったかといいますと,

令和3年度調査の小学算数結果

数と計算:63.3%

図形:58.1%

測定:74.9%

変化と関係:76.0%

データの活用:76.1%

と,今年度は元年度と結果が逆転し,図形のみが低い結果となりました。

例えば以下の問題は「変化と関係」に関する理解を問うためのものですが,速さを求める割り算の式を理解してはその意味を選ぶものです↓

選択肢の2を選ぶ人が意外と多いので注意しましょう。

また,アンケート結果としては,国語と算数への関心は年々増加傾向にあり,勉強するのが好きだと回答した小学生の方が正答率が高い傾向にあるようです。

中学生の場合

次に中学生の結果をみてみましょう。

まずは国語からですが,

令和3年度の中学国語結果

話す+聞く:80.0%

書く:57.3%

読む:48.9%

知識+技能:75.4%

と,おおむね合格点だった前回に比べると,今年度は書くと読む力が大幅に下がりました。

なお,敬語は毎年のようにできていません↓

就職の際にも大切になってくるので,中学生のうちにしっかり勉強しておくことが大切です。

最後に中学数学ですが,全体的に正答率は低めで,

令和3年度の中学数学結果

数と式:65.3%

図形:51.8%

関数:56.8%

資料の活用:54.0%

となりました。

中でも,関数の問題で,表やグラフを用いて2分間を測るために必要な砂の重さを求める方法を説明する問題は28.2%の正答率でした↓

ところで,令和元年には英語の調査もありましたので,こちらは当時のデータを載せておきます。

調査された領域の正答率は,

令和元年度の中学英語結果

聞くこと:68.3%

読むこと:56.2%

書くこと:46.4%

話すこと:※参考値

とすべてが低水準になっていました(話すことに関しては参考値扱い)。

特に目立ったのが,概要や要点をとらえる問題で,すべて文中に書かれていた内容であっても,書き手が最も伝えたいことを選ばなければなりませんでした↓

こういった問題は大学受験でも出てくるので,そもそもが難しいのでしょう。

そして,正答率がわずか1.9%だったのが以下の問題です↓

参考にする資料などはないので完全に自由に書ける問題ですが,文法や語彙に問題があったり,論理展開を示す語句の使用がうまくできない中学生が想像以上に多かったため,自分の考えをうまく論理立てて書けなかったことが原因のようです。

現に,以下のような問題を4割強の中学生が間違えてしまっていました↓

なお,参考値として調べられたスピーキングに関しても,次のような問題に答えられたのは10.5%の生徒のみだったそうで,そもそもリスニングの時点でわかっていないので,話す段階にすら進めない中学生が多かったようです(スクリプトは実際見ることはできません)↓

経年調査の最新結果

以下に平均スコアを示しますが,平成28年度→令和3年度の順になります。

経年変化分析調査

前回国語は小学生・中学生の両者とも変化は観察されず,低下することもなければ向上もみられませんでした↓

国語の平均スコアの推移

小学国語:502.0→507.2

中学国語:508.6→511.7

一方の算数や数学に対しては,学力スコアがやや高い方へ移動していますが,ただのブレなのかどうかは令和6年度の結果も併せて確認する必要があると考察されています↓

算数の平均スコアの推移

小学算数:502.0→507.2

中学数学:502.0→511.0

中学の英語については令和3年度が初調査なので比較できません。

保護者に対する調査

- 家庭の社会経済的背景と学力との関係についての分析

- コロナ禍における家庭状況をふまえた子どもの学習環境

- 社会経済的に困難な状況にある子どもたちのための取り組み

などが予定されています。

令和の小中学生が抱える課題と対策

このようにみてくると,年度によって差はあるものの,令和時代に生きる小中学生が間違えやすい問題の傾向というのが見えてきたように思います。

もちろん究極は,自分の子どもに違う年度の学力調査をコピーしてやらせてみて,結果を分析するのがよいのでしょうが,それを行うためには分析する「プロの目」も必要です。

そこで,簡単ではありますが,これまでにわかってきた課題と対策について,塾で講師をしている私なりにアドバイスしてみたいと思います。

普段から次のような事柄に注意して学習するようにすればまた結果も変わってくると思いますので,是非整理してみてください。

小学生の場合

まずは国語からです。

読む:図鑑や事典を読む際に,目次や索引などを活用できるようになるのが課題。まずは目次と索引が何なのかを理解し,自分の目的や状況に合わせて正しいページを参照できるようになる必要があります。令和3年度は,図表の付いた文章で,文中のどこと図表が結びつくか理解して読めるようになることが大きな課題とされました。図鑑などを与えるのはもちろん,調べ学習も有効でしょう。さりげなく料理本を使って誘導することもできそうです。

話す&聞く:他人にインタビューする前には「何のためにするのか,どのような情報を聞き出したいのか」を明確にし,話の展開に沿って質問の仕方を考えたり,相手の意図を捉えなければなりません。同様に,自分で発表する際は,目的に応じて資料を選択し,どの部分に着目してほしいのか,そしてどのような説明をすればよいかを判断できるようになる必要があります。こればかりは会話の機会を増やすしかありません。駅員に目的地への行き方を尋ねてみるのも良い方法でしょうし,とにかく大人相手に何かを尋ねる経験を積ませるのが良いでしょう。

書く:報告する目的に応じて,理由や例の挙げ方を工夫し,論理的に自分の考えを伝えられるようになるためには,書く練習を積みつつ接続詞の使い方なども学ぶ必要があります。目的によって,詳しく書くのか簡単に書くのかの判断ができる能力も大切です。

知識&技能:文脈を理解して正しい漢字をあてるのができない小学生が多かったとのことで,漢字辞典を使用したり,同音異義語を使い分けた短文作りをするのが一番でしょう。同時に,主語と述語の関係や修飾語の関係にも気を付けましょう。

算数は以下の通りです。

数と計算:数は小数含め扱えるように。計算に関して四則演算のルールやその他性質を見出せる能力は良問の演習を通して学び取るしかありません。良い教材に取り組みましょう。特に,割る順番を間違えている(特に答えが1以下の分数表示になるもの)小学生が多いです。問題には,日常生活の場面に即したものも多いので,正しく判断できるようになることで日々の生活も潤います。

測定:場面の状況を解釈し,数量の関係に着目し筋道を立てて考え,さらにはそれを数学的に表現処理し,得られた結果から判断する高度な能力が求められます。こちらも演習中心。

図形:構成要素や性質に着目し,観察眼を養う必要があります。幼少期からブロック遊びをさせておくと空間把握能力も身に付いて良いとされます。面積を求める際は,図形を構成する要素に着目するなど,筋道を立てて説明できるようになることが大切なので,自分の考えを述べる経験も積ませたいところです。

変化と関係:速さを比較する際に,単位量当たりの大きさを用いて比べるのが苦手という結果になりました。1gあたりの値段が安い方を買うなどは,大人になって買い物をする際にも大いに使う考え方なので,見過ごせない課題の1つですね。

データの活用:データに基づいて判断しますが,複数の資料の特徴や傾向を関連付けて,1つの資料からだと判断できない事柄について問う問題は苦手なようです。統計的な手法で考察することは,特にこの先,大きな課題になるように思います。

普段からの対策としましては,以下のサービスがおすすめです↓

おすすめサービス

中学生の場合

こちらもまずは国語からどうぞ。

読む:文章に表れているものの見方や考え方を捉え,自分の考えを持つことに課題があります。中学生だと自由な時間が取りづらくなるものですが,やはり読書を勧めます。その他,週に2~3回でも国語の文章問題を解いてみるのも良いですね。特に文学的な文章を読み,考えを記録したり伝え合ったりする経験が必要でしょう。

話す&聞く:話題や展開を捉え,それを踏まえて自分の考えを持つことができていません。加えて,互いの立場や考えを尊重し,進行の仕方を工夫したり互いの発言を生かしながら話し合うことに課題があります。部活や地域の少年団のような活動に参加し,話し合いの場数を踏むことで意見を持てるようになるでしょう。他の意見を持つ人と触れ合うと勉強になりますが,多感な中学時代ですので,無理強いは禁物です。

書く:技術的な面として,表記や語句の用法,叙述の仕方,表現の効果,目的や意図に応じた表現方法を身に付けられていません。自分が伝えたいことの根拠を資料から抜き出して書くことにも課題があります。対策としては,記述式の国語の問題を多く解くことが近道です。

知識+技能:敬語を適切に使えていない点が問題なので,何か一冊問題集をやらせましょう。

数と式:文字を用いて表した計算結果を事象と関連付けて読み取る活動の充実が必要です。今何を目的として問題を解いているのか,記述式問題や体験学習を通して学ぶ必要があります。

図形:ある条件下で図形を動かした際に,辺や角などについて普遍的な性質を見出す能力を鍛えるため,より応用的な問題を解く必要があるでしょう。

関数:日常生活における問題を数学を活用して解決する点に課題があります。表や式,グラフから必要なものを選び出し,問題解決の方法を説明できるようになるために,総合的な問題を数多く解きましょう。

資料の活用:分布の傾向を比較する際に用いられる相対度数の必要性や意味が理解できていないので,集団データを扱った問題を解き,その傾向を比較する練習を積む必要があります。

中学の数学は,どれも小学生以上にそれ用の問題を解くことでしか対策ができなさそうです。

平均点が低めに出る傾向が多く,国語以上に普段の生活で対策がしにくいので,令和時代の教育改革に対応した良質な問題を解くことを心がけてください。

なお,アンケートの結果から,好きな科目であれば平均点も高く出る傾向にあることがわかってきました。

そのためにはわかりやすく教えてもらって,テストの点数を上げてしまうことが一番です。

そういった意味で,英国数のいずれも動画で学べるスタディサプリは安定だと思います↓

おすすめサービス

全国学力調査で判明した事柄というのはあくまで集団の傾向ではありますが,それらをしっかり把握しておくことで,個人レベルにおいても,例えば各家庭の教育方針などに生かしていけると思います。

そして多くの個人が自身の学力アップに励むことで,日本児童の学力が上昇し,最終的に社会全体の人財の価値が向上すれば最高ですね。

今回は国内における全国学力調査を取り上げましたが,大規模な学力調査で世界的なものにPISAやTIMSSが知られています。

これらの結果についても,是非参考にしてみてくださいね↓

最後までお読みいただき,ありがとうございました。