2022年3月に新しくスタディサプリの仲間入りをし,2023年9月から2024年5月にかけて一部講座のリニューアルが行われた小学校低学年向け講座ですが,中でも算数は一段と充実した内容となっています。

今回は「小1・小2・小3算数」という3つの講座について具体的にみていくことになるわけですが,難易度が異なる講座が複数用意されているところは他教科にはないユニークな特徴です。

実際どのような内容を学ぶことになるのか,まずは概要を把握するところから始めて,学年別に詳しくレビューしていきましょう!

スタディサプリの小1~小3算数の概要

スタディサプリの小1・小2・小3算数ですが,まず理解しておくべき事柄として,

「小1~小2講座」と「小3講座」とで使い勝手が大きく異なる

ことが挙げられます。

乱暴に言ってしまえば,タッチペンを駆使してミッションを達成しながら進めていく前者に対し,後者はドリル形式のものをひたすら解いていくイメージです。

もっとも,後者にもアニメーションを使った解説があったり,理社に関しては小1~小2講座には存在しないだったりの違いもあるのですが,ここでは説明を省かせてください。

学習する上での注意点に関しても,別の記事で確認していただけたら幸いです↓

学習時の様子については後でレビューしているので,詳しくはそちらで確認していただけたらと思いますが,最近リニューアルされた小1~小2講座は特に充実した内容となっています。

以下に小1~小3講座のレッスン数を箇条書きにしてみたので比較してみてください↓

小1~小3算数のレッスン数

小1:全202レッスン(旧サービスは基礎76講義+応用55講義)

小2:全215レッスン(旧サービスは基礎84講義+応用57講義)

小3:約120レッスン(基礎95講義+応用62講義)

小3講座は講座数のみの記載となるためレッスン数は概算になっていますが,明らかに少ない印象です。

学ぶべき内容は旧サービス(Web版)でも網羅されていましたが,小学生が1人で学ぶ分にはリニューアル後のアプリ版の方がずっと使いやすく,逆に小学校高学年の生徒が低学年の範囲を学び直す場合にはWeb版の方が使いやすいでしょう。

とはいえ,両者の版を行き来するような使い方は基本的にはせず,小1~小2生であればアプリ版だけを使い,小3~小6生はWeb版のみを用いることになるはずです。

なお,解説時に登場してくるキャラクターも異なっており,小1~小2講座のアプリ版は「きくまる・まかろに・ささくませんせい」の3人を中心とした会話形式でレッスンが進んでいくのに対し,Web版では「ヨリー」というキャラクターが単独で登場する動画でもって学んでいくことになります。

アプリ版に出てくる3人はそれぞれイヌとペンギンとクマの姿をしていて,前の2人が生徒役です↓

一方,ヨリーはトリのような見た目をしており,名前の由来が何かまではわかりませんでしたが,英語でJolly Songsという子ども向けの発音指導の本があることや似た名前の遊び道具やお菓子が浮かぶこともあって,「低学年」と関係があるのではないかと思っています↓

旧サービスについて補足ですが,動画が存在するのは基礎レベルのみであり,応用レベルではすべてがドリル形式に変わってしまうことも覚えておきましょう。

小1~小2講座のアプリ版との関連についてですが,単元の最後に出てくる「まとめレッスン」にWeb版の応用講座の内容が統合された形になっていて,学習者の回答状況に合わせて基礎レベル(間違えた場合)か応用レベル(正解した場合)が自動で選ばれてきます。

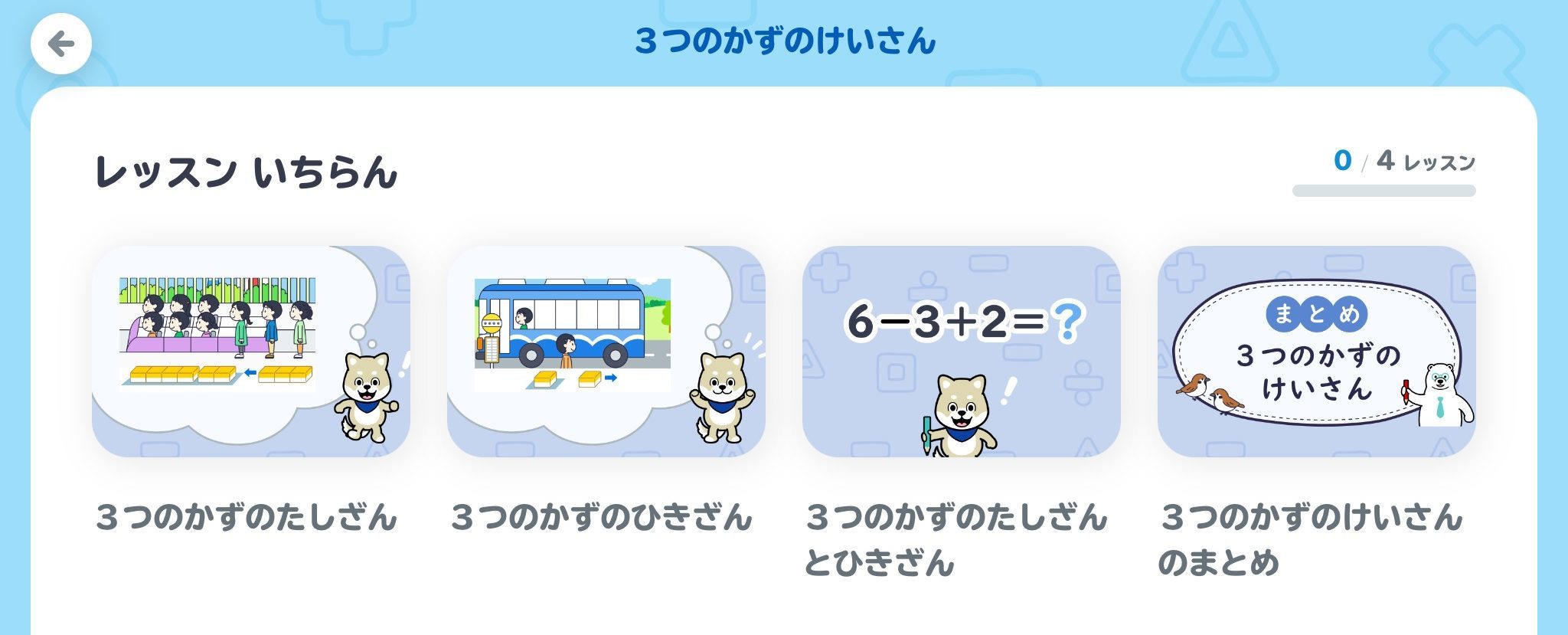

いわゆる「出題の個別最適化機能」が搭載されているわけですが,例えば本章の冒頭で示した「3つの数の計算」の単元で説明すると,「3つのかずのけいさんのまとめ」のレッスン内にその機能を垣間見ることができました。

第1問目こそ「1+9-2は?」という出題でしたが,それに正解すると2問目が「1+4+5+3は?」と4つの数の計算を提示してきたのに対し,不正解だった場合は「4+6-3は?」と基礎レベルの出題が続くことになるわけです。

小1~小2算数であえて旧サービスを使うことがあるとしたら,基礎レベルで身に付けた知識を,応用講座の難しい問題を使って深めていくときくらいでしょう。

スタディサプリの小4~小6算数では基礎レベルと応用レベルとで扱う内容が大きく異なっていたことを考えれば,それらで言うところの「入門編」と「基礎」の方の関係に近いように思われます。

かねてからスタディサプリでは算数という教科を重視していたわけですが,令和の時代は文系であっても数学が必要です。

数字や単位に苦手意識を持たぬよう,小学生のうちからしっかりと学んでおきましょう!

ところで,小学校低学年向け講座においてテキストは存在しませんが,Web版の方で教科書との対照表をダウンロードすることができました。

問題内容から察するに,リニューアル後も扱う教科書に変更はないように思われますが,普段学校で使っているものが含まれているのか以下で一応確認しておいてください↓

- 日本文教出版

- 大日本図書

- 学校図書

- 教育出版

- 啓林館

- 東京書籍

それでは次章以降で,学年ごとの講座内容を具体的にみていきましょう!

スタディサプリの小1算数における学習内容

スタディサプリの小1算数ですが,最初こそ10までの数字を数えるところから始まるものの,最終的には100を超える数の計算までできるようになります↓

小1算数で扱うテーマ

数(1桁~3桁),足し算,引き算,時間(時計の読み取り),比較(数の大小,長さや広さやかさ),色々な形や図など

足し算や引き算で扱える数が10,20,100と大きくなっていくにつれ,繰り上がりや繰り下がりがある計算ができるようになっていくわけです。

アプリ版は平日に隔日1レッスン(国語も含めると毎日1レッスン)のペースで学んでいくことになりますが,月曜日になるとトップページの「こんしゅうのミッション」が更新されるので,表示されたレッスンをきくまるの指示通りにやっていくだけで,自ずと正しいペースで学習できます↓

ただし,自分で自由にレッスンを選ぶこともでき,どんどんと進めていくことも可能です。

その場合は,トップ画面の下にある「レッスンをえらぶ」ところから一覧を表示させて取り組むようにしてください。

自由に進めていく際,学ぶ順番についてはどこから開始しても構いませんが,算数は基本的に積み重ねが重要な教科なので,特に理由がなければ最初からみていくのが無難です。

計算以外にどのような問題を解くことができるかですが,量や長さの比較や時計の読み方,図形についても学ぶことができました。

例えば以下の動画は,紙に置いた箱の形を写し取る問題を解説したものですが,この後,違う面だと別の形を写し取れることについても言及されます(わかりやすさを重視して,画面は旧サービスのものを使っています)↓

これは小学校高学年で習う「投影図」の理解に繋がる重要な概念で,遅いと中学校で学ぶことになるわけですが,その時にわからなくなる原因が実は小学1年生での学びにあったとしても全くおかしな話ではありません。

ちなみに,応用講座の問題を解く際,基礎で学んだいくつかの概念を組み合わせることもありました↓

例えば,上の問題ですと,大小の概念と足し算・引き算の関係の他,正しい計算方法が理解できているかどうかが問われているわけです。

計算力が高められる「算数道場」という名の学習コンテンツも後から追加されており,詳しくは小2講座のところで説明しているのでそちらを参照してください。

その他,アプリ版で学んでいて間違いがあると,解説を読んだ後に解き直しを促される仕様となっているため,全問正解するまでは先に進むことができません。

それまでの復習を行なえるレッスンも定期的に登場してくるので,忘れかけたときに記憶を呼び起こすことまでよく考えられた教材です(「隔日に1レッスン」という指示は,復習タイミングも考えてこそのペース配分だったわけです)。

全レッスンを終了した後,学年が上がるのを待つ必要はありません。

続けて小2算数へと進みましょう!

スタディサプリの小2算数における学習内容

小2算数も小1のときと同じように進めることができます。

細かい使い方は同じです。

とはいえ,内容の方はさらに高度化しており,扱う数は4桁となり,筆算が必要なものやカッコを含む計算,はたまた掛け算まで登場してきました↓

扱うテーマ

グラフと表,足し算と引き算の筆算,3桁・4桁の数,時刻と時間,水のかさ,三角形と四角形,計算の工夫,掛け算,九九,長さ(cmやmmやm),分数,箱の形(辺や面や点)など

計算においては算数道場というコンテンツがメインレッスンの他に用意され,小2算数だと40レッスンは以下のような内容です↓

手を動かして,計算練習ができるのですが,こうしたレッスンはリニューアル前のものにはないため,冒頭で示した小3講座とのレッスン数の差に大きく寄与しているのがこのコンテンツであると言えます。

この他,メインレッスンの方では制限時間内に解答する「10秒チャレンジ」もあり,ゲーム感覚で復習に取り組むことで飽きずに学習を進めていける仕掛けも施されていました。

図形的な内容の方では,グラフや表に線分図など,使えるツールが増えていきます↓

上の内容は応用レベルの問題では以下のように形を変え,「残り」や「出ていった」といった言葉についても考えなければなりません↓

こうした言葉を組み合わせた出題は思考力を要する問題に分類され,令和時代的な出題だと言えます。

スタディサプリの小3算数における学習内容

スタディサプリの小3算数で扱うテーマは以下の通りです↓

扱うテーマ

掛け算,割り算(余りあり),時刻と時間,暗算,数(5桁),円と球,分数と割り算,小数,分数と小数,□を使った式,二等辺三角形や正三角形,そろばんなど

図形の単元において円が登場してきたことが大きく,半径や直径といった用語が出てきます。

なお,□を使った式はいずれxのような文字を使った計算をするときの基礎となりますし,そろばんについて学べるところも旧学習指導要領で育った大人世代からすれば目新しいものに映るでしょう。

暗算というテーマにおいては,小1で習った「数字を分ける技術」を用います。

例えば以下の問題だと,68を60と8に分け,まずは100-60=40と小さくした状態から8を引くという2つの計算を組み合わせる工夫ができるわけです↓

「わざわざこんなことして計算しないよ」と思う方もいらっしゃるでしょうが,計算するときのアプローチは多く持っておくに越したことはありません。

塾では,20までのインド式掛け算を暗記させたり,2桁の数に11を掛けるときの裏技めいたものを教えたりもします。

後者に関しては「23×11=253」の式を題材として説明しますが,答えにある赤色と青色の数字の位置は最初に示した2桁の数(23)と一致しており,最後真ん中の緑色の数字は赤と青を足したものになっているわけです。

この法則を覚えれば,「45×11を解いてみろ」と言われたところで,すぐに495と答えられるでしょう。

折角の機会なので,同じ数を使った掛け算について私が塾で教えている語呂合わせを紹介させてください↓

同数の掛け算と語呂

11×11=121(いちいちいちいち人に言う)

12×12=144(イッチニイッチニイッシッシ)

13×13=169(筆算筆算一郎君)

14×14=196(いいよいいよと一苦労)

15×15=225(良い子良い子2人でにっこり)

16×16=256(色々煮込むちゃんこ鍋)

17×17=289(良いな良いな二泊の旅)

18×18=324(一杯一杯酒に酔う)

19×19=361(低め低めの寒い夜)

読んだときの感じを重視して余計な語句(ちゃんこ鍋など)を追加しているところもありますが,すべて暗記してしまうとその効果は強力です。

例えば,この先に円の面積を求めることは結構な頻度であるかと思いますが,その際はとても重宝します。

講座内容の紹介に話を戻しますが,小1講座から毎回登場する時計(時刻)の単元だけみても,小2と小3で順調にレベルアップしてきていることがわかります↓

左から小1,小2,小3講座の問題

その他,1分10秒を秒だけで表したり,80秒が何分何秒になるか答えたりする問題があったところを個人的には評価したいです。

表には現れてきませんが,こういう計算を即座にそして確実にできることこそが,テストで大きく物を言います。

まとめ

以上,スタディサプリの小学校低学年向け講座から,小1~小3算数の概要と具体的な内容についてみてきましたが,みなさんはどのような感想をお持ちになったでしょうか。

最初は10にも満たない数の計算から始まる算数講座ですが,1年も経てば3~4桁の計算ができるようになり,多い少ない,大きい小さいといった比較もできるようになった他,線分図やグラフや表の読み取りにも強くなることができます。

小学校高学年になっていずれは中学校に入学した後のことまで考えると,投影図や文字式の基礎だったり,短いながらも頭を使って解く問題に触れたという経験は,後に読解力や論理的な思考力となって現れ,多くの場面で役立ってくれるでしょう。

特にスタディサプリの小1~小2算数は,リニューアル後は子どもだけでも独学がしやすくなったように思います(旧サービスは,ある程度親が主体となって指導する必要がありました)。

読み書きそろばんの3つ目を担当する算数なだけに,小学生のうちに得意科目にしておくことを目指してください。

これから申し込む方は以下の記事のチェックもお忘れなく↓

最後までお読みいただきありがとうございました。