スタディサプリの「小1~小3国語」では文字と言葉を中心に学ぶことができます。

各学年で覚えるべきとされる平仮名や漢字の他,文章を読む際に大切な句読点の処理だったり,言葉の持つ意味や役割だったりの理解を深めることが可能です。

小学校低学年の国語をしっかりと学んでおくことで,小4以降で文章がメインとして登場してきた際にもスムーズに進めることが可能となりますし,自らが進んで読書をしたときの理解力も大きく変わってきます。

とはいえ,あまりに親が厳しく指導してしまうと国語が嫌いになってしまうかもしれませんし,ひとまずは子どもが楽しんで学ぶことを最優先に考えていきましょう!

スタディサプリの小1~小3国語の特徴

スタディサプリは「神講師による動画」があるイメージが強いように思われますが,小学校低学年向けの講座では動画がないことの方が普通です。

というのも,講師の説明は言葉や板書を介して行われることになるわけで,小学校低学年ではまだそれを十分に理解するだけの能力が備わっていません。

なので,その代わりにアニメーションを使った解説を聞いたり(小1~小2講座のみ),ドリル形式の出題を解いたりして感覚的に学んでいくことになります。

できるだけ文字を介さないことになるため,これらの講座にテキストが存在しないことも納得できるでしょう。

なお,1つのものに長々と取り組むのは学習者の年齢的に厳しいため,1回のレッスン時間は5~15分と短めです。

小学校の授業時間はもっと長いですが,その内訳には友達と協働しながら学ぶことや,紙芝居やICT機器を用いた作業なども含まれており,基本的には子どもたちが飽きないように様々な手法を組み合わせたものとなっています。

なので,スタサプの学習時間が極端に短いわけではありません。

さて,テキストがない状態で学習するということで,基本的には画面上のボタンを押していく作業が中心になります(ただし,タッチペンを使用して文字を書く作業はあります)。

とりわけ小1~小2講座においては,子どもがタップして進めやすいタブレット(iPad・Android・Fireタブレット)の使用(アプリ版)が必須です。

実際の講義内容については次章から学年別にみていきますが,先述したように「習うより慣れろ」的な方針であるため,何回も繰り返して正解できることを目指すで構いません。

1回目からできることは少ないので,成長してできるようになったことを喜べる態度こそが重要です。

なお,親の関わり方については小1~小3生がスタディサプリを使うときの注意点にまとめたので,併せて読んでみてください。

学習内容についての補足ですが,スタディサプリの中学講座では,普段学校で使っている教科書ごとに講義内容が分かれているのに対し,小学講座の場合は1種類しかありません。

とはいえ,実際に使われている以下の国語教科書を基に作成されているのは確かなので,学校のテスト成績にも良い影響を及ぼします↓

- 光村図書出版

- 東京書籍

- 教育出版

- 学校図書

レベル設定についても,小学校低学年向けの国語講座は各学年に基礎レベルのものが1つあるだけです。

同じスタディサプリの小4~小6国語ともなると,講師が登場してくる動画やテキストの用意がある他,基礎の他に応用レベル(算数にはさらに入門レベルまで)があるので,この点は大きく異なります。

ですが,当講座の目的は高学年になってからの本格的な文章題を解けるようにするための準備段階に当たるため,それでまったく問題はありません。

ならば,低学年の内容を早く終えてしまい,さらに上の内容に進むか別の学習(これは習い事も含みます)を行なうようにすれば良いわけですし,迷わずどんどんと進めていけるからこそ,継続がしやすく自己肯定感も高まりやすいというわけです。

それでは次章から,学年ごとの学習内容をみていきましょう!

小1国語の学習内容

スタディサプリの小1講座は2023年9月にリニューアル作業が始まり,2024年の5月をもって小2講座までの全てが完了しました。

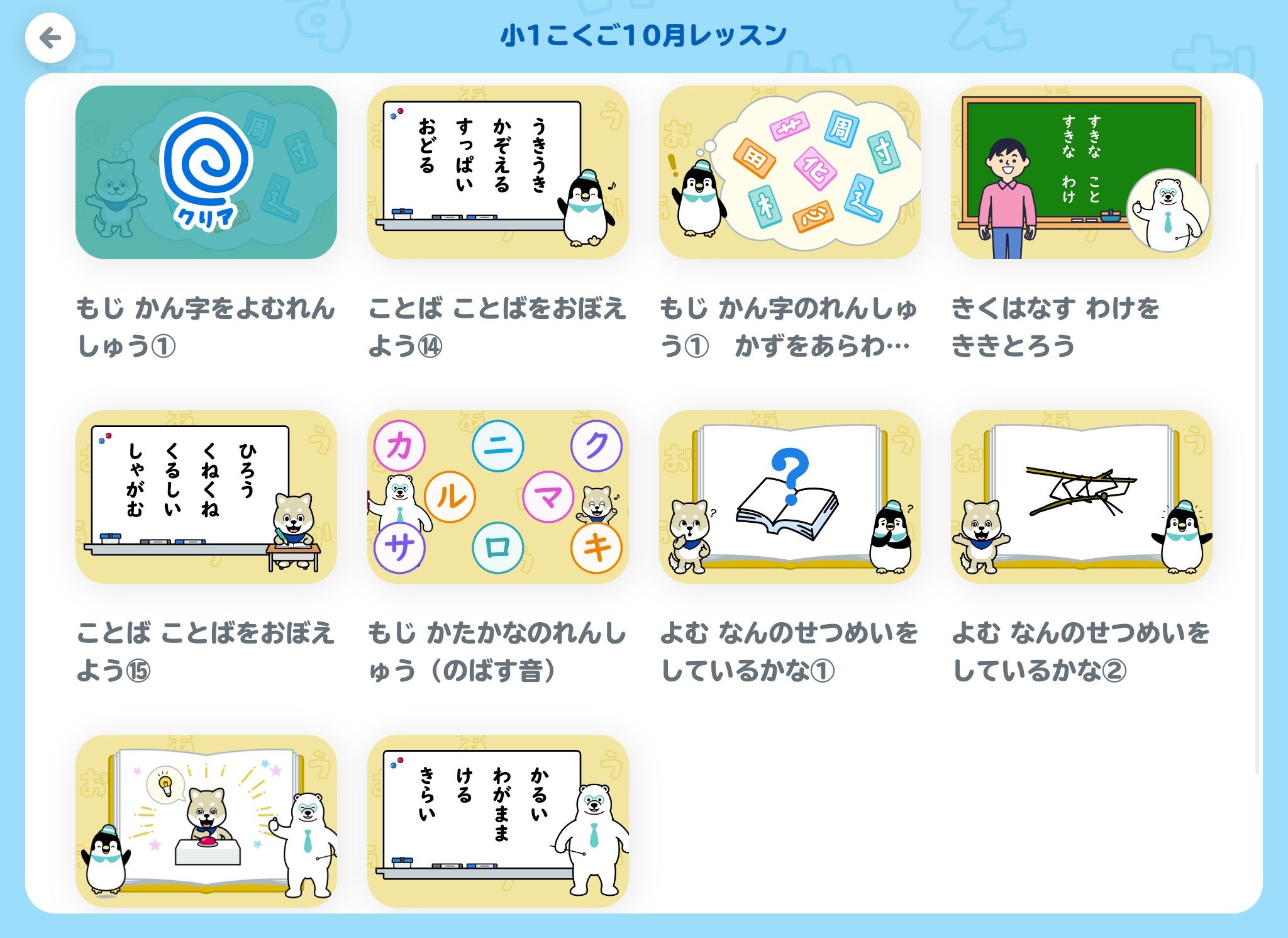

リニューアル後のものは講義数ではなく「レッスン」という単位で数えることになりましたが,毎月10個のレッスンが用意されています。

そして1つのレッスンには10個以上の問題が含まれているため,1ヶ月で100問以上を解くことになる計算です。

小1講座が扱うテーマは「平仮名,言葉,カタカナ,漢字」が主ですが,それらを以下4種類のレッスンを通して学ぶことになります(小1向けなのでレッスン名はすべて平仮名になっています)↓

- もじ

- ことば

- きくはなす

- よむ

これらについて1つ1つ説明を加えていきましょう。

文字

まずは1つ目の「もじ」のレッスンで何を学ぶかについてですが,これは言葉以外のすべてです。

つまり,平仮名やカタカナ,そして漢字の学習はすべてこのレッスン内にて行います。

文字が扱えることはあらゆる学習の基本になるわけで,その重要度に比例してか出題形式のバリエーションは非常に多いです。

最初に学ぶことになる平仮名では,空欄に入るものを選択肢から選ぶポピュラーな出題形式の問題はもちろん,リニューアル版からは実際に書く問題も加わりました↓

実際に書いたものは,最も似ている平仮名に自動で変換されてから採点されます。

ちなみに,上の問題では送り仮名までは傍線が引かれていないため,「ここの」までで止めるのが正しいのですが,こうした失敗を通して,学習者は注意深く問題指示を読むべきであることを学ぶわけです。

次に示すのは漢字の問題で音読みと訓読みを区別させるものですが,その解説内容はしっかりしています↓

どの問題にもこのくらいの解説があると思っていてください。

とはいえ,文字を扱えるレベルがある程度高くならない限りは,こうした解説も理解できないのが小学校低学年生です。

それについては親の方でフォローしてやりましょう。

漢字は正しい書き方や読み方を選ぶ形式ですが,誤りの選択肢は多くの学習者が間違いやすい物が吟味されている印象を受けました。

言葉

次に先ほど2つ目に示した「ことば」のレッスンについてですが,これは文法について幅広く学べる他,語句の意味を学ぶことも可能です。

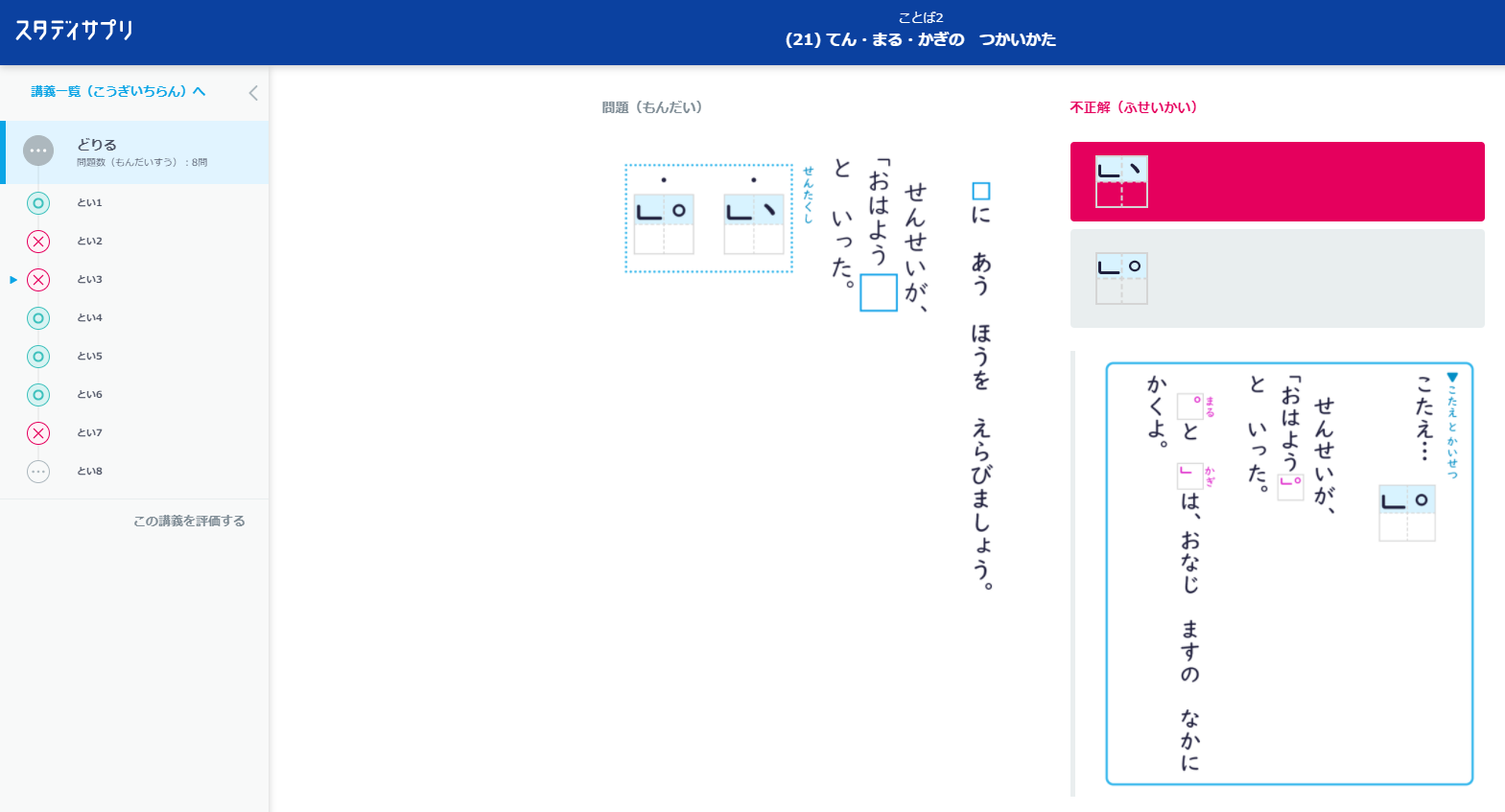

助詞や句読点の使い方だったり,動物の名前を区別したり,物の数え方だったりが出てきますが,フルボイスでのアニメーションを用いた解説が新しく加わります↓

ダジャレや奇怪な動きなどで学習者を楽しませる工夫が見られますが,日付や曜日についてもここで学ぶことができました。

聞く話す

3つ目の「きくはなす」という名を冠したレッスンでは,相手の話を聞いたり自分から話しかけたりするときの技能,つまりはグループワークを行う際のスキルについて学習します。

相手の説明のどの部分に注目して聞けばよいか,どういったことに注意して話すと伝わりやすいかなどを学ぶことが可能です。

読む

最後に「よむ」のレッスンですが,高学年の文章題攻略に役立つ読解方法の基礎知識を習得することができます。

例えば,誰がいつどこで何をしたのか,そして物語文であれば登場人物の心情の変化を探る方法,そして説明文ならトピックを見つける方法などが挙がりますが,これは小1講座だけで終わりとはならず,小2講座や小3講座も使って長期的に完成を目指すことを覚えておきましょう。

最後に小1の3学期で学ぶことになるレッスンのタイトル名を整理しておきました。

それぞれでどのようなことを学ぶのかのイメージ作りにお役立てください↓

| 文字 | 言葉 | 聞く話す | 読む |

| 漢字を読む練習 | 物の名前 | もっと知りたいことを質問しよう | 気持ちを読み取ろう |

| 漢字の練習 | 言葉を覚えよう | 物の特徴を聞き取ろう | 比べて読もう |

| 話を聞いて連絡帳を書こう | 変わったことを読み取ろう |

小2国語の学習内容

スタディサプリ小2国語ですが,学ぶ単元は小1のものと同じ「文字・言葉・聞く話す・読む」で,レッスン数が全部で110個というのは毎月10レッスン弱です。

量的にメインと見なせるのは「文字・言葉」の2つで,前者では漢字を扱い,書き順の問題があったり漢字の組み合わせや送り仮名の問題があったりと,出題の方式が小1講座のときよりも複雑になっています↓

「ことば」のレッスンでは,主語や述語の内容の他,小1講座で学んだカタカナを使った出題も見られました。

最初こそ,点・丸・カギカッコといった基礎知識の学習から始まりましたが,終わりとなるころには反意語や二つの漢字を組み合わせてできる漢字までを理解できているはずです↓

ここまで学べると,作文が書けるようになり,よりアウトプットの練習が捗るようになります。

サブ的なレッスンである「聞く話す」や「読む」は毎月3レッスンと少なめですが,前者では友達に質問するとかメモの書き方など,より実践的な内容が学べますし,後者では理由や気持ち,登場人物の様子や行動,出来事の順序などの読み取りが可能です。

小2講座で1~3月に学ぶ内容をまとめておきましたので参考にしてください↓

| 文字 | 言葉 | 聞く話す | 読む |

| 漢字を読む練習 | 言葉を覚えよう | 話している人の考えを聞き取ろう | 説明文の組み立て |

| 漢字の練習 | 作り方を聞き取ろう | 昔話を読もう | |

| 心に残った出来事を聞き取ろう | 二年生のおさらい |

文字や言葉はタイトルこそ同じものの扱うレベルが高くなっていますし,聞く話すや読むに関しては,小1のときよりもずっと複雑なタイトルになっていることが一目瞭然なはずです。

小3国語の学習内容

最後は小3国語になりますが,こちらの学習はスマホやタブレット,パソコンのすべてで学ぶことができるので,どちらかと言えば小4~小6講座に近い仕様と言えます。

こちらはレッスンではなく講義数で説明しますが,分量的には小2のものよりもわずかに多い全48講義で,「漢字」と「ことば」の2つを主に扱います(聞く話すや読むはない)が,それぞれ20講義ほどのボリュームで,他に小2の復習や小3のまとめも含まれていました。

「ことば」は国語辞典で検索する際に先に出てくるものを選ぶ以外に,音読みや辞書的な意味の紹介や,部首や修飾語の学習,さらにはローマ字を入力する問題もあるなど多種多様です↓

ところで,上の問題を間違えてしまった子どもに対しては,

- 音読みは中国の発音だから,聞いただけでは意味がわからない

- 訓読みは日本的で,漢字自体の意味を表すことが多い

といった説明を親はすることができます。

「月」という漢字に注目するとわかりやすいのですが,これを「げつ」と読むのと「つき」と読むので,どちらが日本語っぽいかと言われれば,それは明らかに後者ですよね。

「だから月(つき)は訓読みなんだよ」と説明して,ようやく納得してもらえることになります。

小1~小2講座と比べるとやや自学がしづらくなるため,親が関与する割合を少しだけ高くしましょう。

なお,以下は教育出版の教科書内容とスタディサプリが扱う範囲の対照表の一部ですが,言葉・漢字のみを扱う関係で網羅こそできていないものの,それでも要所は抑えられているため,テスト対策としてみれば中々です↓

小3ともなれば算数に加えて理科や社会までもが学ぶべき科目に追加されるわけですから,学校の授業内容を理解する一助として,是非スタディサプリを利用してみてください↓

スタディサプリ小1~小3国語のまとめ

以上,スタディサプリの小学校低学年向けの講座から,小1~小3国語の内容について特徴から授業内容までを大まかに説明してきました。

簡単に言ってしまえば,カラーの画面をタップしていくことで,楽しくかつテンポ良く学んでいくことができる教材ですが,リニューアルした小1~小2講座は,文字やことば以外に,読解やコミュニケーションスキルまで学べるようになっています。

復習についても考えられていて,間違えた問題をその都度復習できる他,前の学年で学んだ内容が次の学年の教材内に当たり前のように登場してくるなど,段階的に学習していくことも可能です。

これはもちろん,小学校の教科書がそもそもそのように作られているからなのですが,あらゆる教科の理解に関与する国語という重要な教科を1回5~15分程度の学習で学んでいけるところは魅力的だと思います。

親のサポートを多少必要としますが,勉強習慣を身に付けさせるのにも向いた教材です。

リニューアルした小1~小2講座は音声付きの解説が追加され,未習の範囲であっても1問1答形式で,十分に独学できるものになっていました。

同じく主要科目である小1~小3算数のスタサプ講座もろとも頑張ってください。

なお,小学講座のキャンペーンコードについて,最新の配布状況を以下の記事にまとめています↓

これから始められる方はこちらも併せてチェックしてみてください。

最後まででお読みいただきありがとうございました。