今回ですが「スタディサプリの中学英語講座の魅力」について考えてみようと思います。

主な利用目的は学校の勉強のお供となるでしょうが,教科書内容に準拠した市販教材(例えば教科書トレーニングや教科書ガイドと呼ばれるもの)というのも有力候補の1つになり得るでしょう。

当記事では,両者の学習内容を比較することによって,スタディサプリの持つ強みまたは弱みを明確にしていけたらと思っています。

学校のテストで良い点数を取りたいと考えていて,スタディサプリを利用するか悩んでいる方は是非参考にしてください!

教科書だけではテストで満点を取れない理由

スタディサプリや準拠教材の話題を出す前に,まずは学校の勉強のベースとなる教科書についてみていきたいと思います。

今回検証に使ったのは東京書籍の「NEW HORIZON」という教科書で,全国の公立中学校で普通に使われているものの1つです。

ところで,こういった英語教科書をしっかり読むだけで学校の定期テストで満点近くを取れれば何の問題も生じないのですが,実際のところそう上手くはいかないのはなぜでしょう。

「教科書」なわけですから必要な知識はすべて書かれているはずです。

学校のテストでは(公立高校の受験においても),教科書内容以外から出題されることはほぼありません。

しかし実際問題としては,以下2つの原因が考えられます↓

- 問題演習の量が不足している

- 授業を受けることを前提に作られている

教科書の内容は次章で詳しくみていきますが,ここで簡単に述べておくと,教科書は薄さを重視するために問題量が最小限に抑えられており,さらには学校の授業(またはワーク)で補足説明があることを前提に要点のみが書かれているにすぎないわけです。

なので,例えば学校の先生の説明を聞き逃してしまえば理解は不十分なままとなってしまいますし,授業中に書き込み作業を行なうことになります。

演習問題の答えすら教科書の中には見つけられないのです。

確かに,クラスメイトの中には特殊能力を持っている友人がいるかもしれません。

1回授業を聞いただけで難なくテストで高得点を取れてしまう彼らですが,同じ解説をされてもその裏にある文法法則まで理解できてしまうか高い記憶力を持っている場合がほとんどです。

そんな彼らに補足作業は不要となります。

中学英語教科書の構成

それでは先ほどの教科書を使って,その不十分さについてみていくことにしましょう!

本教科書の構成ですが,いくつかの「ユニット」と呼ばれるまとまりからなります。

中間テストであれ期末テストであれ,大体2つのユニットが1回のテスト範囲に相当するとお考えください。

1つのユニットはさらに細かく5つの「サブユニット」に分けられ,以下はその1例です↓

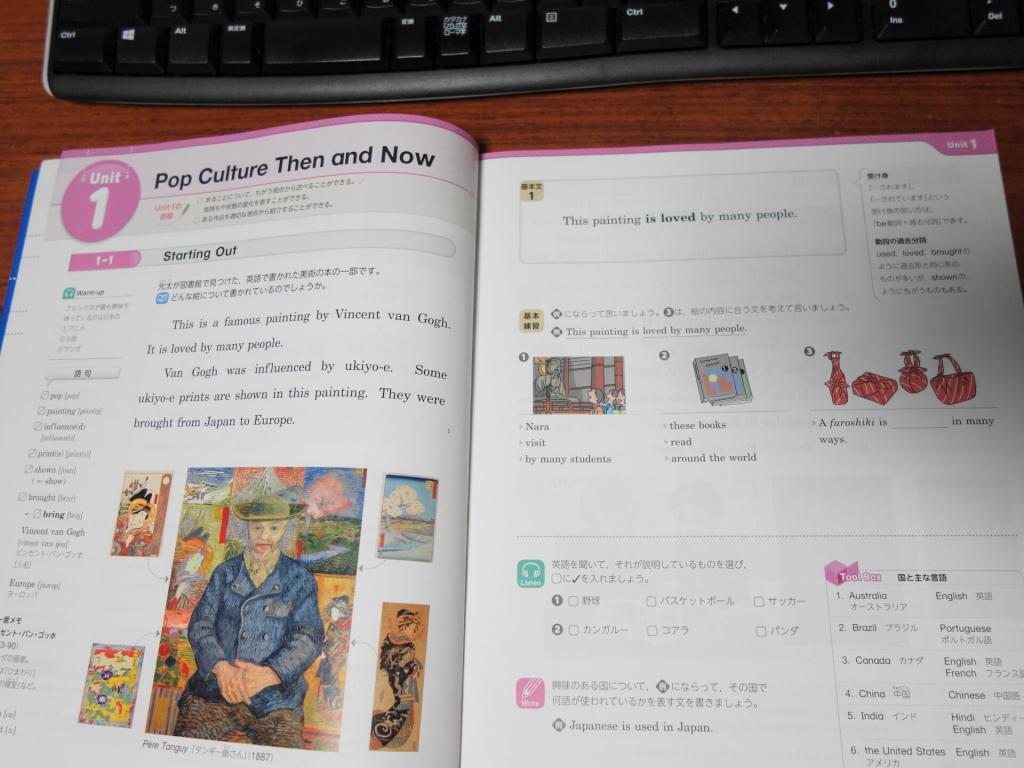

ユニット1は「Pop Culture Then and Now」というタイトルになっており,「1-1 Starting Out」というのがサブユニットを指します。

そんなサブユニットの構成についてみてみると,

- 語句のまとめ

- 英文

- 文法の解説と練習

- 発展課題

といった4つの内容が中心でした。

語句のまとめでは,サブユニットにある英文から難しめの語句が取り上げられています。

ですが,これらの単語の意味までは書かれていません。

英文も載っていますが,全訳はないわけです。

予習段階で単語の意味を調べて本文の訳まで書いてくることを生徒に要求するため,あえてそうした作りにしているとも考えられるでしょう。

ですが,教科書だけでは不十分という事実に変わりありません。

次に先の画像右ページに目を遣ると,文法的な説明を行うために用意された基本文が目に留まるでしょう。

各ユニットごとにテーマとなる文法事項が決まっており,ユニット1では「受け身の文の作り方・受け身の疑問文・第4文型SVOOの受け身・第5文型SVOCの受け身」について,例文と例題を使って学ぶことになるわけです。

サブユニットごとに1つずつ学んでいくわけですが,各サブユニットの最後には発展的な課題が設けられ,ここで取り組むことになる内容は,難度が高いリスニングやライティング作業が主となります。

ですが,教科書だけでは肝心の音声が利用できませんし,英作文を書いてみたところで近くに添削者はいません。

また,最後のサブユニット(今回は1-5 Activity)はこれまでのものと毛色が異なり,すべてが問題演習となっていて,これまでのサブユニットで学んだ内容の復習や表現力を磨くことができました↓

このように分析してみると,さすが教科書といった構成で,メリハリをつけてうまく作られていることがわかるのですが,教科書はあくまで「理解するための教材」であって,類題を解いたり応用できたりする状態に至るためにはもっと練習が必要です。

これは学校の授業を聞いた後においても同様で,一般的には教科書+授業で「わかった」ものをワークで「できる」状態にするものに変えることが期待されています。

学校の授業では丸付けも含めて先生と生徒が一緒になって解くことになるわけですから,例題の答えはすぐにわかってしまいますし,教科書への書き込みやノートテーキングを強要されることもあるでしょう。

とはいえ,それはそれで構いません。

教科書には必要な情報をどんどん書き込むようにして,後でワークを解いてみてわからないものが出てきたときに参照する使い方がむしろ普通とされるからです。

ですが,ここまで行ってみてもまだ学校のテストで高得点を取れないことも多く,その原因は演習量の不足にあることを覚えておかなければなりません。

学習者がそこまでに行ってきた演習量は学んだ英語の真理(裏にある文法ルールなど)を掴むには不十分で,応用して使いこなすことまではいまだできない状態です。

そこでさらなる副教材の出番となるわけですが,まずは同じユニット1を,教科書内容に完全準拠した教材を使って学んでみたときのことから考えてみることにしましょう!

中学英語教科書の準拠教材の構成

今回は市販されている完全準拠教材の中から新興出版社の「教科書トレーニング」を例にみていくことにしますが,帝国書院のものだと「教科書ワーク」,東京書籍版ですと「教科書ガイド」などと呼ばれているもののことです。

私も昔はこう準拠教材を別に購入して勉強していたので,なんだか懐かしい気持ちになります。

その構成としては「スタートアップ」と3つの「トレーニング」が基本です↓

- スタートアップ(基礎知識の確認と語句のまとめ)

- トレーニング1(教科書の要点や重要事項を確認する)

- トレーニング2(応用力を身に付けるための問題演習)

- トレーニング3(本番を見据えたテスト形式での出題)

まず最初にスタートアップを使って文法知識の基本を確認するため問題や解説の他,教科書に出てきた語句についても演習できる内容になっています↓

平叙文と全ユニットにわたる語句が見開きページに収められています。

教科書に出ていたサブユニットごとに学んでいくわけではなく,1つのユニット全体を通してみたときに基礎だと思われる内容や語句を網羅的に学ぶ構成です。

この時点で,日常的な復習用として使うものではないことがわかりますね。

先ほどの最後のサブユニットをより詳しくしたような,定期テスト前に行う総復習に向いた形式です。

続けてトレーニング1の構成ですが,左ページで受け身の今度は疑問文についての解説,右に基本レベルの問題がまとめられており,右下にある教科書内容の理解を問う問題(完全オリジナルのもの)を含めると15問弱の結構なボリュームとなっていました↓

なるほど,学校のワークのような難易度で,簡単に知識を確認していくことができそうです。

その次のトレーニング2では,トレーニング1で学んだ内容をより深く総合的に演習することができます↓

例えば左下の問題をみると,ユニット1で学んだ受動態の平叙文や疑問文,そして第5文型の受動態が英作文という高度な問題形式の出題が見られました。

ここでも右下にオリジナルの英文が登場し,受動態の問題を解くことができます。

最後に,よりテスト本番に近い形式のトレーニング3を行うことで,ひとまずの学習は終了です↓

ここまで来るとこのままテストになってもおかしくない内容に仕上がっているといった評価となり,最後には条件英作文が出題されてくるまでになりました。

受動態を使った文を指定された語数で書けという内容です。

この他,教科書トレーニングには特典として,以下のようなコンテンツが含まれていました↓

スマホアプリ,別冊付録(重要文の確認とリスニング練習が可能),単語カード,CD(2と3の音声を収録したもの),定期テスト予想問題,入試問題にチャレンジ

1つ目のスマホアプリは年間1万円弱かかる有料サービスなので利用する人は少ないかもしれませんが,別冊付録や単語カード,定期テスト予想問題は本番の対策として役立ちます。

予想問題は大体ユニット2つごとに1つ用意されていたので,是非とも試験前に解いておきたいものです↓

ところで中学校で配布されるワークについてまだ触れていなかったので,ここで説明しておきます。

その内容は教科書準拠教材と似ているようでありながらも構成はだいぶ異なっており,ワークは基本,サブユニットごとです。

つまり,その日学校で習ったことを復習する際に使うことをメインの目的としているわけで,教科書トレーニングだと例えば学校で1-1のサブユニットを習った日にUnit1のスタートアップを解くわけにはいきません。

というのも,1-3や1-4のサブユニットで学ぶような内容も含まれてしまっているからです。

学校のワークは自力でこなし,さらにテスト前にもうちょっと練習したいと思ったときに使うのが教科書準拠教材の役割となります。

なお,ワークに関しては書き込んで宿題として提出してしまう学校がほとんどで,試験前には問題集としての機能を果たさないことになります(答えがもう全部に書き込んであるわけです)から,そういった中学に通う生徒に準拠教材の使用はおすすめです。

スタディサプリ中学英語講座の構成

続いて,スタディサプリの中学講座を使ってユニット1を学習する場合についてみていきますが,教科書内容に完全対応した「中3英語(東京書籍 NEW HORIZON)」という講座を受講することができます。

公立中学で使用されている教科書に対応した名前の講座が用意されているのが良いところで,他だと開隆堂のSUNSHINEや三省堂のNEW CROWN,教育出版のONE WORLDや光村図書のHere We Go!に啓林館のBLUE SKYの講座が視聴可能です。

ここでは講義とテキストの内容を別々にみていきたいと思います。

2021年度から新課程が始まった関係で教科書内容は一新され,受動態は中2の最後に学ぶ範囲となりました。それに併せてスタディサプリの中学講座もリニューアルされたわけですが,ここでは説明の都合上,適宜色々な学年の講義を組み合わせて説明していることにご注意ください。

講義内容

スタディサプリの中学英語で学ぶ魅力は何と言っても,1講義あたり5分程度の動画説明があるところでしょう↓

完全準拠教材や学校のワークでは文字を読んで学んでいくだけですが,人が教える授業にはやはり特別な良さがあります。

中学英語講座を担当するのは竹内健先生と丸岡幸子先生で,スタディサプリで主要科目の英語を担当するくらいですから,教える能力はお墨付きです↓

生徒にただ解き方を教えて暗記させるのではなく,しっかり理解して正解を導けるようになることを目指した授業となります。

「この問題は確かこっちが答えだった」などといった具合に選択肢の場所で答えを記憶したり,ただなんとなく答えを選んでしまったりするようでは,応用力はいつまでたっても身に付きません。

というのも,実際のテストにおいて全く同じ問題はほぼ出ないからです。

多くの問題を解くのは,それらに共通するエッセンス的な概念を理解するためであり,それに気づかないままでいると,「あれだけ努力したのに成績が伸びない」などとむしろ自信を喪失してしまうことにも繋がりかねません。

頑張った子が特に陥りやすい罠として警戒しておきましょう。

しかし,スタディサプリでは上のような動画で解説が受けられることで,難しそうな問題も簡単に思えてくるから不思議です。

文字で読んだだけではわからなくても誰かに習うと意外と簡単だったという経験は,これまでに何度かしてきているのではないでしょうか。

まさにそれと同じことを,スタディサプリの中学講座を通して感じてもらえるはずです。

とはいえ,「ただ画面を見ているだけで,本人のためにならないのでは?」と心配する声が上がるかもしれません。

ですが,そもそも普段勉強をあまりしない子にとってみれば,動画を観ようとするだけでも大きな前進であるわけですし,スタディサプリの講師陣は優秀ですから,相手を授業に引き込む会話術とメリハリのある授業展開で飽きることなく授業にスッと参加できます。

しかもリニューアルされて,5分程度の短い動画をちょこちょこ見て学ぶ方式に変わったこともあって,より取り組みやすくなりました。

一度学校で聞いた内容であっても,別の先生に解説されることで理解が深まりますし,学校の授業を聞いていなければ当然有益です。

文法の講義が終わるとまとめの時間もしっかりと設けられ,以下のような確認テストを解くことができます↓

まさに学校の教科書と授業を合わせた内容となるわけです。

しかも動画で話す内容やゲーム的な形式が楽しく感じられるわけですから,これはスタディサプリで学ぶ大きなアドバンテージと言えます。

また,教科書に出てきた単語は,音声付きの選択問題で簡単に振り返ることができるわけです↓

本文内容の解説も「本文対策」という動画から確認することができました(教育出版,光村図書,啓林館のものには存在しません)↓

スタディサプリの動画は,復習時や授業を欠席した際に役立てられる他,予習段階において利用するのもおすすめです。

テキスト内容

スタディサプリ中学講座のもう1つの魅力は,圧倒的な量と質を誇るテキストでしょう。

ユニット1つあたり20ページ以上のボリュームを誇るものがほとんどで,問題や解説が載っているだけでなく余白がたっぷり取ってあるために書き込みがしやすく,充実した文法書へと作り変えていくことができます↓

PDF形式でダウンロードして印刷することができますが,冊子の形で別途購入することも可能です。

ユニットに出てくる重要表現についてはこのテキスト内で触れられていないこともあるため注意が必要ですが,これは学校のワークやノートを見返すようにしてください。

スマホやPCを使わず,テキストだけで確認テストに取り組むこともできます。

スタディサプリの講義中に触れられたポイントについてはテキスト内で必ずまとめられることになるので,動画では講師の説明に集中するようにしましょう。

全ての英文に和訳が付いている他,例題の解説も丁寧に書かれていました。

スタディサプリと教科書トレーニングの比較

最後にスタディサプリと完全準拠教材の内容と料金を比較して終わりにしたいと思います。

まずは内容の比較をしてみましょう↓

内容面での違い

スタディサプリ:優秀な講師陣による動画とボリューミーなテキストが魅力で,文法事項の予復習に使える他,教科書内容の解説を聞いたり音声付きで単語の意味を確認したりできる。ただし,総合的な問題がなく,時間内に一定量の問題を解くような実践的な使い方ができないため,日常的に用いるのがおすすめ。

完全準拠教材:テスト2~3週間前の総復習の時期に利用することができる。出題形式は学校のワークとさほど変わらないが出題内容的に,学校のワーク代わりには使えない。問題の難易度はスタディサプリより高く,重要語句などはより教科書内容に沿ったものになっている。

スタディサプリも試験2~3週間前のタイミングで定期テスト対策講座が別に出現し,制限時間付きで単語や要点の確認ができたりもします↓

もちろん,普段は動画のあるスタディサプリで予習して授業に臨み,試験前は教科書トレーニングを使って本番形式で学ぶといった「ハイブリッド形式の対策」も十分に考えられるので試してみてください。

なお,料金についてもまとめておきましょう↓

料金面での違い

スタディサプリ:月額2178円,テキスト1冊1320円

完全準拠教材:1冊1364~2750円程度

スタディサプリは利用期間によって料金が変わるため,同条件での比較はできませんでしたが,最もコスパが高くなる使い方としては,試験前の1ヶ月や長期休暇を利用した予習といった短期集中受講も有効です。

例えば試験前の1ヶ月だけ利用すると考えると,1学期の中間試験~学期末試験の間で5回(5ヶ月)契約することになり,年間の利用料金は10890円などと計算することができます↓

完全準拠教材の方は,英語以外の科目が増えるにつれて,2倍,3倍と料金が倍になっていくのに対して,スタディサプリの方は追加料金なしで全科目使い放題であることも見逃せません。

教科書内容に限らず,高校受験や英検対策としても同じように用いることができるのは,これまでに触れてこなかった魅力です。

このように考えてみると,より多くの方に役立つと思われるのはスタディサプリの方で,普段の学校の授業についていけなくなってしまった場合には,もっと前の段階に戻る(例えば中3生が中2範囲をやり直す)ことも考えてみてください。

教育改革が進み学校でコミュニケーションを重視した授業が増えるにつれ,知識を詰め込む作業は自宅学習頼みになってきた昨今ですから,独学できる教材は1つ決めて手元に置いておきたいものです。

その時の選択肢の1つに,スタディサプリを是非検討してみてください。

最新のキャンペーン情報を別記事にてまとめています↓

最後までお読みいただき,ありがとうございました。