最近の中高生は「2020年の教育改革」の下,グローバル化に対応できる能力を身に付けるよう教育されていますが,この改革の影響は教える側にも同様に及んでいます。

すぐオリンピックの開催も予定されているため,特に東京都で,一層この気運が高まるのは当然でしょう。

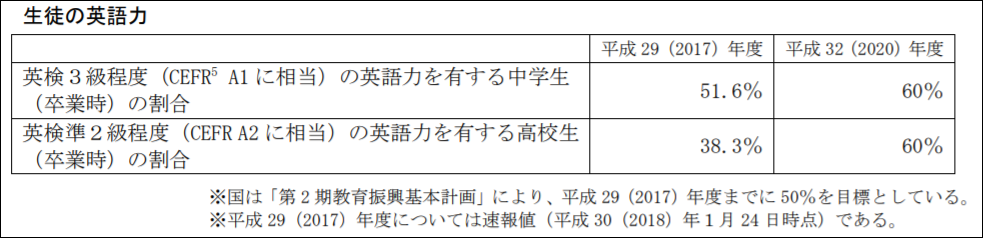

2018年2月8日に東京都教育委員会から発表された「東京グローバル人材育成計画'20」によると,一つの目標として「2020年度までに,中学生で英検3級取得者の割合を6割に,そして高校生は準2級取得者の割合を6割にすること」が掲げられました。

また,英語教員においては,英検準1級レベルの英語力を持った中学教員を65%,高校教員に至っては80%にまで増やすことが目標とされています。

今回は,そんな東京都のグローバル人材育成計画の中から中高生の英語力に関する計画を抜粋し,都内の中高生が2020年を迎えてどのような環境において英語を学ぶことになるのかみていくことにしましょう。

都内の教員と中高生の英語力

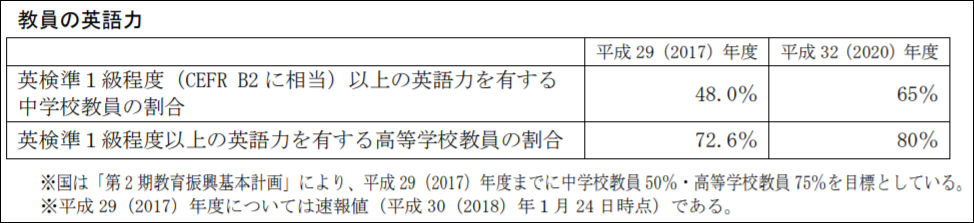

計画の内容をみていく前に,現時点での英語教員と中高生の英語力について確認しておきますが,英語教員の目標として,国は準1級程度の語学力(CEFRのB2レベル)を想定しており,学生の英語力としては,高校卒業時に準2級(CEFRのA2レベル)以上を求めています↓↓

つまり,学生と教員の間に2つ(A2→B1とB1→B2)の壁が存在することになるわけです。

なお,2017年度の都内の英語教員で現状準1級レベルの英語力を備えている人の割合は,中学教員で48.0%,高校教員で72.6%となっており,2020年度までにはその割合をそれぞれ65%と80%にしようと考えています↓↓

全国的にみると,平均より上の結果ですね。

一方で,都内の中高生の英語力の現状と目標は以下の通りとなっています↓↓

こちらは中学生があと少しと健闘しており,高校生の方はもうひと頑張り必要です。

さて,こういったわかりやすい資格・検定試験で一定の成果を上げることも必要ですが,今後のグローバル化における語学力を備えた人材を育成するために東京都は様々な戦略を用意しています。

そして使える英語力の育成に関わる方策は,「東京グローバル人材育成計画'20」の13個の施策中に確認することができました。

一体どのような英語力向上法があるのか,次章からまとめていきましょう。

東京グローバル人材育成計画に学ぶ英語力向上法

小学校で英語を教科化する

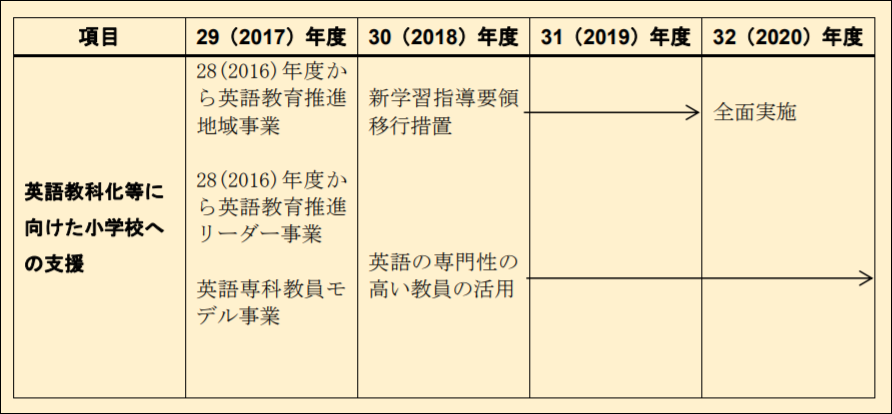

中高ではなく小学校での施策になってしまいますが,こういった教育を受けた小学生が中学生に入学してくるということを知っておくことは決して無駄ではないので,最初に紹介しておきます。

現状

- 2020年度から,小学校高学年の英語が教科化され,その数は年間70単位時間(中学年では35単位時間)

- 2018年度から移行措置期間が始まり,小学校では教員の指導力向上のために英語教育推進リーダーがすでに配置されている他,資料・ピクチャーカード・指導用DVDなどが配布されている

- 小学校教員のうち,中高の英語免許状所有者は全国で5.1%と低く,外国語を担当する専門性がない教員がほとんど

今後

- 2020年度に向け,小学校教員の研修を充実させ,指導力・英語力を支援していく

- 中学校の英語免許状取得を促進し,専門性を備えた教員を育成する

- 新たな教材や指導方法の開発も重要

小学校の教員としては,これまでの業務内容に加えて英語の専門性を高める努力が必要になってきますが,ともすれば子どもたちの英語との最初の出会いに立ち会うことになるわけで,その責任は重大なものです。

中学の授業は「わかる・使える」を主体に

現状

- 英語の4技能の「話す」が「話す(やり取り)」と「話す(発表)」の2つに細分化され,より重要視されてきた

- 「東京方式 少人数・習熟度別指導ガイドライン」などの資料を配布し,教員の授業改善が図られた

- 中3で英検3級以上の英語力を持つ学生の割合は51.6%で,都の目標60%には未だ及ばず

- 都内の公立で授業の半分以上を英語で行う教員は中1で78.0%,中2と中3で75.5%。逆に学生が英語で50%以上の時間を話す授業は中1で80.2%,中2で79.3%,中3で78.5%と,学年が上がるごとに低くなっている

今後

- 言語活動に少人数指導は極めて有効なため,指導を充実させていく

- 4技能を測る評価(実際は「聞く・話す(発表)・話す(やり取り)・読む・書く」の5領域)を実施する

「話す」ことに関しては,特にこれまで指導や評価が行われてきませんでしたが,これからはそういった発表や対話の機会が増えていくことが予想され,特に英検は中学で3級を取得しておくのが目安になります。

教員の英語力・指導力を底上げする

現状

- 教員の英語力は英検準1級(CEFRのB2レベル・TOEFLのiBT80)以上を目標とする

- 英語教育推進リーダーによる研修が2014年度より実施中

- 2016年度から「小学校英語教科化に向けた専門性向上のための講習の開発・実施事業」を大学と連携して実施

- 準1級取得者の割合が目標より低いが,実際に検定試験を受ける教員が少なく,経験と知識が乏しい

- 「研修が不十分」と答えた教員が78.5%いた(公立小学校教員)

- コミュニケーション能力を高める授業を行う指導力が不足

今後

- 英語科教員採用選考を改善する

- 研修を充実させることで指導力向上を目指す

- 検定試験の受験を支援し,毎年度100人ずつ教員に経験を積ませる

- 小学校教員は中学校英語免許状の取得促進を継続(毎年120人ずつ)

学生側だけでなく,教員側も英検を始めとする各種試験を実際に受ける必要があります。

やはり体験したからこそ学生に伝えられることもあるのでしょう。

最新の英語教授法の習得

現状

- 2014年度から海外の大学に教員を派遣し最新の英語教授法講座の受講を経験させたが,その後,他の英語科教員の指導力も向上した

- 使える英語力を学生に身に付けさせるため,教員の指導力を高め,授業を変える必要がある

- 小学生を対象とした英語指導に関する研究や事例の蓄積が不足している

今後

- 海外派遣研修プログラムを一層充実させていく(毎年140人の教員が研修の対象)

教員の指導を充実したものにするため,海外から最新の方法を輸入して来ることの有用性については,歴史を振り返っても明らかです。

帰国し,持ち帰った教授法を皆に伝え,実践を通して逐一改善していくことで,確実に授業の質が上がることは容易に想像できます。

ネイティブスピーカーによる授業を拡大する

現状

- 英語の教育改革のため,小中高に勤務するALT(外国語指導助手)の人数を220名に増やした(2017年度)

- 上記のうち,1校に2人のALTが配置された学校は10校から30校に拡大

- 各校でALTの活用事例データを共有,効果的な授業や活用方法について検討すべき(例えば,異文化理解や時事英語,比較文化やアカデミックライティング,TOEFL,SAT対策の場において等)

今後

- ティームティーチング(1人の外国人ALTと日本人の担当教員が協同する授業形態)により,学生の言語活動を活発にするだけでなく,日本人教員の英語力も向上させる

- 2020年度までに,ALTが1校につき2人配置されている学校を50校にする

現場の教員としてはALTから学ぶことは多いですし,学生もALTと対話することで,英語で対話する経験を積むことができます。

自分の中高時代を振り返りますと,やはりALTは特殊というか積極的に絡みづらい雰囲気があったので,部活動や学校行事などの機会をフルに生かして,ALTと学生の仲を深められるようにしてもらえると有難いのですが…

4技能の評価を導入する

現状

- 2015年の高大接続改革実行プランを元に大学入学共通テストの実施方針を決定した

2020年度から民間事業者が実施する資格・検定試験が活用される予定- 2016年度から東京グローバル10指定校と英語教育推進校で4技能の英語力調査を開始し,同校教員は指導力の向上を目的に外部検定試験の受験が促される

- 学生の4技能別の英語力を正確に分析し,適正な指導と評価を実施できるよう準備する

- 将来的に評価方法の1つになる外部検定試験であるが,教員自身がそれを十分認識できていない

今後

- 4技能を総合的に育成する指導と技能統合型の言語活動を行える授業を目指す

4技能の評価は難しいとする意見が多いですが,上記画像の指定校では実際にその試みが行われています。

高校名を見るにかなり学力の高い高校が選ばれているので,普通以上に良い結果が得られるかと思いますが,その分,世間の注目度は大きく,教員にも多くの期待が寄せられています。

むしろここで成功できなければ,他の学校でなおさら実現できるわけがないので頑張ってほしいですね。

英会話を実践できる場を提供する

現状

- 国内にいながら英語漬けの環境が作れる「TGG」を江東区青海に開設した

- 民間事業者と共に,内容のさらなる充実を図るべき

- 施設の意義やメリットについて広報活動が不足

今後

- 使える英語力と異文化体験できる英語村の設置を進め,内容の充実とコミュニケーション活動のプログラムを開発する

TGGについてはすでに記事にしましたが,面白い施設になっています。

一般利用もできるので是非どうぞ↓↓

ICTを活用しスピーキング力を向上させる

現状

- 学習指導要領に,PCによる個別学習の機会拡大とICTを活用した発展的な言語活動が盛り込まれた

- 「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画(2014年から2017年まで)」を策定し,学校のICT環境の整備が進んだ

- 2016年には一部学校でオンライン英会話を実施。音声リーディングソフトも導入された

- ICT機器を用いた効果的な指導法を確立すべき(特に「話す」力)

今後

- さらなるICTの有効活用について検討する

英語学習においてICT(例えばeラーニングやオンライン英会話)を活用することは,学生の好奇心を刺激すると言われています。

また双方向的な学習が可能になるので,4技能を効果的に伸ばすことができるというのが共通の見解です。

ICTの活用は今後高まるのは明らかですが,教員だけでなく家庭内での理解が深まると,また違う使い方ができそうですが,みなさんの場合はどうでしょうか。

日常的に英語を使う校内環境にする

現状

- 都は,2017年の9月から英語教育推進校のうち希望する20校に対し「東京イングリッシュ・エンパワーメント・プロジェクト(TEEP)事業」を展開。学校内で日常的に英語を使用する環境を整備した

- 学生の興味や関心をひく映像コンテンツの在り方について検討し,スムーズな導入方策を検討すべき

- ALTの活用に向けた実践事例を増やすべき

今後

- より一層のコンテンツの充実と利用しやすい環境を整備していく

TEEPについて補足すると,校内で英語に触れる機会を拡大するために,自発的な発話につながる学習コンテンツ(社会・理科のニュース,身近な歌,スポーツ,ゲーム,テクノロジー,文化など)を導入します。

また,ALTを複数人配置し,より多くの学生が英語によるコミュニケーション能力を身に付ける環境を構築する環境を可能にする事業になるとのことです。

上記は英語教育推進校の話にはなりますが,こうしてみていくと,都の中学・高校は学校によってだいぶやっている内容が異なることがわかりますね。

日本や東京の文化や歴史を英語で発信できる力を育成する

現状

- 英語によるコミュニケーション能力を伸ばすだけでなく,日本と東京の伝統文化・歴史の理解や東京オリンピックに向けた国際教育の推進をも目的とした東京都独自の英語教材「Welcome to Tokyo」を2016年に発刊

- 学校の実態に応じた活用案の検討と実践事例の周知が不足

今後

- 東京オリンピックに向け,東京の公立学校の学生が東京や日本の理解を深め,英語での発信力を高めていく

この英語教材の出来は非常に良く,私も初級編は知り合いからいただきました↓↓

通訳ガイドにも似た内容で,オリンピックが待ち遠しいです。

海外留学を支援する

現状

- 「日本再興戦略」では2020年までに高校生の海外留学人数目標を6万人に設定。上記動画にある「トビタテ!留学JAPAN」高校生コースを開始

- 高校生留学支援事業では,地方公共団体や学校などが主催する海外派遣プログラムへの参加などに支援金を給付

- 留学にチャレンジする都立高校生などを支援する「次世代リーダー育成道場」を2012年度に開設した

- 学生の海外留学について,学生や保護者が躊躇する場合があるため,一層の情報提供を支援し,海外で学ぶ意欲を喚起すべき

今後

- 上記プログラムの修了生の成果を国内で発信,留学の有用性を説くとともに周りの気運を高め,こうした留学支援制度をさらに充実させていく

都立高校入試の英語試験を改善する

現状

- 2015年の「学生の英語力向上推進プラン」や2017年の「大学入学共通テスト実施方針」において,英語の評価に4技能を測定する民間の資格検定試験を活用することを明示した

- 都としては1997年度都立高等学校の入学者選抜からリスニングが導入されているが,「話す」以外の3技能を評価してきた

- 2017年度の出題方針を「初歩的な英語を聞いたり読んだりし,話し手や書き手の意向などを理解するとともに,自分の考えなどを表現するコミュニケーション能力をみる」とした

- 学生の英語力を評価する際,評価の妥当性や信頼性を担保するため,特定の技能に偏らず4技能をバランスよく評価することが重要だが,現行の学力検査では「話す」技能の検査が未実施である

今後

- 都立高校入試においても,「話す」を含めた4技能を測る入試を実施するための方法について検討していく

大学入試の改革がうまく行ったら次は高校入試になりそうですが,ご存知の通り,共通テストの方は上手くいっていません。

学生自身は英検の2次試験などで「話す」試験を受けることができるので,とりあえず中学生は英検取得を目指して勉強しておけば当面の間は問題ないかと思われますが,詳しい方針は以下にまとめておきます↓↓

海外大学進学希望者への支援

現状

- 「グローバル人材育成推進会議」では交渉できるレベルの語学力を有する人材は,「10~30歳代までに留学や在外経験をした上で,大学(院)や職場で更なる研鑽を積む」のが有効と明示

- 「東京グローバル10」事業の目的の1つにグローバルリーダーの育成が挙がる

- 指定校10校においても支援などの取り組みが行われている

- 海外の大学への進学を進路の1つとして検討できる環境の整備が必要

- 希望する学生や保護者へのきめ細かい対応が求められている

- 指定校の教員に海外大学と国内大学の併願を視野に入れた進学指導情報及び支援を提供すべき

今後

- 海外大学への出願方法や書類の作成や手続きについて情報を提供

- 出願に必要な要件に対する指導方法を共有していく

- 海外大学希望者に対するサポート体制を整備していく

具体的な学生の支援としては,以下の3つの講座があるようです↓↓

- 基礎講座:海外大学の基本情報や国内大学との併願対策に関する講義

- 体験型講座:外部検定試験情報や海外大学への出願方法に関する講義

- 実践講座:外部検定試験の問題演習及び講義

また,その他の支援策として,HPでの海外大学の在学生のインタビューや卒業進路情報を掲載したり,保護者への説明会の実施と情報提供などが挙げられます。

まとめ

以上,「東京グローバル人材育成計画'20」に掲げられている,学生の英語力を上昇させる都の取り組みについて紹介してきました。

今回の内容を箇条書きでまとめると,以下のようになります(ちょっと多いですが)↓↓

- 2020年度には小学校高学年で英語が教科化される

- 小学校教員の多くは外国語を担当できる専門性に乏しい

- 中学3年生は英検3級レベルの取得が目標

- 学年が上がるにつれ,英語だけの授業は困難になる

- 今後「話す」能力は「発表」と「やり取り」の2側面から評価される

- 少人数の指導が語学では特に有効

- 教員の指導力は,海外の大学で最新の英語教授法を学ぶことで上がる

- 使える英語力を学生が身に付けるために,教員の英語力や指導力が重要

- 小学校の英語教育を実施するにあたって,データの蓄積が急務

- ALTの2人配置は特に有効

- ALTの存在は学生と教員両方の英語力を向上させる

- ALTによる部活動や学校行事も英語コミュニケーションの場になる

- 大学入学共通テストでは,4技能が外部検定試験を用いて評価される

- 教員が外部検定試験を受けて理解を深める必要がある

- 従来の授業とは異なり,4技能を意識した授業が今後行われる

- TGGは2018年9月に開業し2028年度までの営業。個人利用も可

- 使える英語力の育成にはオンライン英会話が有効

- ICTで「話す」能力が高まる

- 小3から高3まで「Welcome to Tokyo」を活用。発信力を強化する

- 国際社会の一員になるには自国の理解を深め,尊重する態度が必要

- 海外留学は語学力,問題解決能力,チャレンジ精神を高める

- 留学フェアやHPで情報発信することで,海外で学ぶ意欲が高まる

このようにまとめてみると,東京オリンピックの2020年を一つの節目に設定して,英語4技能のうち特に「話す」能力を中心とした,バランスのよい英語力を兼ね備えたグローバル人材を育成していくことが大きな目標になっていることがわかります。

より具体的なものとしては,教員の場合,英語力を準1級レベルまで引き上げると同時に,グローバル化に向けた研修により関連知識を増やし,指導者としての資質を高めることが必要です。

一方の学生は,これまでないがしろにされていた「話す」力を中心に,英語4技能をバランスよく育成するとともに,国内外の歴史や文化に対する理解を深め,意欲的に海外に進出することを目的とした方策が取られていくことになるでしょう。

細かいところでいくつか問題は出てくるでしょうが,大きな方針としては間違っていないと思います。

別段難しいことをやるわけではないわけですし,国・都・教員・学生・保護者などが一丸となって,グローバル化の意識を持ちながら1つのゴールに向かって手を取り合っていくような未来は,教育改革の内容に沿っていますし,日本全体にとっても明るいニュースであるはずです。

今後の東京に期待しましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。