大学入試センターから「大学入学共通テストの試行調査(プレテスト)」の日程が発表されたのは2017年のことです。

しかしその2年後の2019年,英語の成績提供システムと共通テストの記述式問題の導入が見送りとなった上に新型コロナウイルスの影響を受け,共通テストは中々に厳しい船出となりました。

とはいえそれまでの2年間に大規模な試行調査が行われたことは確かで,すでに多くのデータが出そろっています。

そこで今回の記事では,試行調査に対する理解を深めるとともにその結果についてまとめてみることにしましょう。

なお,この試行調査の結果が大学入学共通テストの完成に役立てられたことは確かですが,本番(完成形)の詳しい実施内容につきましては以下の記事で確認するようにしてください↓

試行調査の実施について

大学入試センターから試行調査に関するアナウンスがあったのは2017年10月6日です。

具体的にどのような報告があったのかと言うと,

「大学入学共通テスト(以下,共通テストと略します)の問題を仮に作成したので,受けて感想を聞かせてください」

といった話になります。

とはいえその規模は実に大きく,初回の試行調査を実施したのは全国にある約1900校の高等学校と中等教育学校(協力校)です↓

全国には高等学校が約5000校しかないわけですから,4割近い学校を巻き込んでの一大ムーブメントだったわけです。

なお,初回の実施日は2017年の11月でした。

先に紹介した記事でまとめたように,共通テストではこれまでのセンター試験よりも深い理解が求められ,思考力や表現力を重視したいわゆる「新形式の問題」が出題されることになっています。

2020年の教育改革において今後の新時代を担う人材に必要となる能力を問うための出題が求められるようになった結果です。

実施元の大学入試センターが配布した資料に目を通してみると,試行調査を行う意図としては,

- 生徒の解答状況を分析し今後の問題作成に役立てる

- 記述式でどのようなトラブルが想定されるか見極める

という2点が主に挙げられていました。

共通テストにふさわしい質の問題を備えていることはもちろん,特に記述式の問題に関しては客観性がしっかりと保証されているか(採点官によって採点にばらつきが出ないか)であったり,採点し終わるまでの一連業務を迅速に行うことができるかだったりを検証したわけです。

マークシートでない答案用紙だと,機械が自動で処理することができないわけで,私も仕事で採点業務を行ったこともありますが,デジタルで添削業務ができる時代になったとはいえ自分の目で評価基準を逐一確認しながら採点してくと,どうしてもある程度の時間が必要になってしまいます。

続く2018年2月に行われた2回目の試行調査は初回と比べるとやや小規模なもので,英語の試験を158の協力校(6720人)を対象に実施するとともに,受検上の配慮(点字問題など含む運営)ができているかについての検証も行われました。

さらに同年の11月には試験会場を協力校から実際の大学へと移し,最終調整も兼ねた本番さながらの試験が大規模で実施されたわけですが,受検した高校生の人数は約10万人にも及んだわけです。

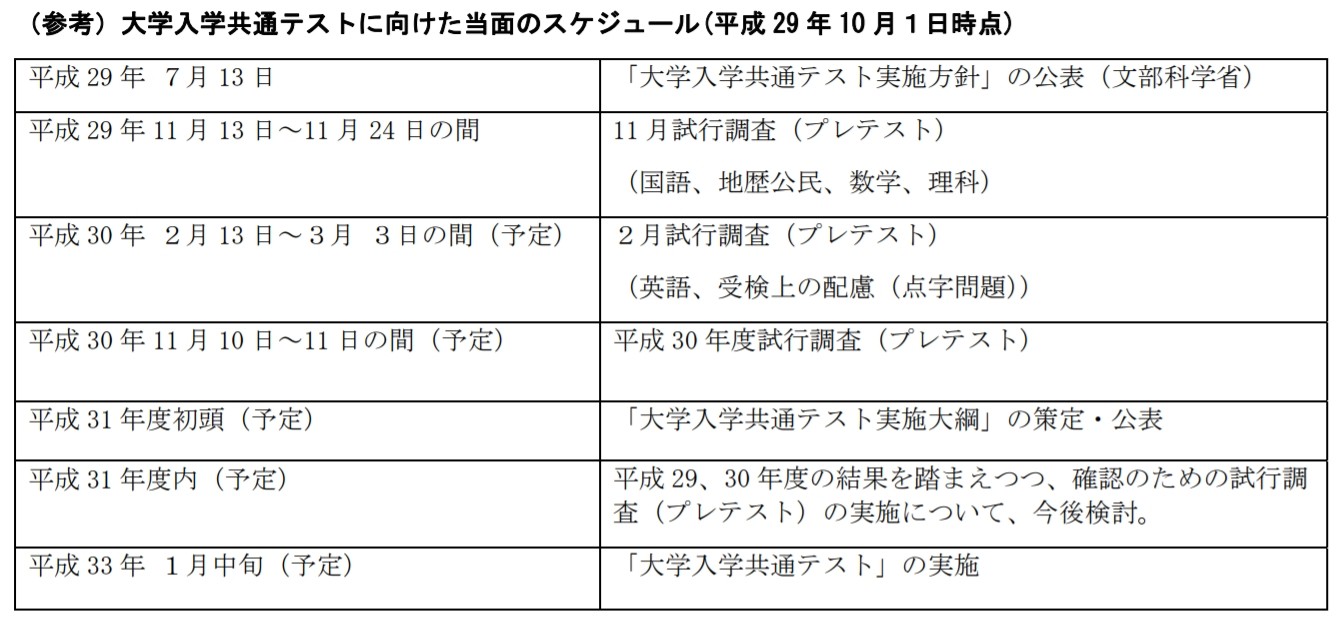

以下で,当時のスケジュールとその内容について整理しておきしょう↓

平成29年度分:2017年11月(英語以外)+2018年2月(英語) 平成30年度分:2018年11月(全教科) 平成33年度分:2021年1月(第1回目共通テスト)

試行調査は全部で3回行われたように見えますが,平成29年度の実施分は英語とそれ以外の教科とで時期を別にしただけなので,実質2回分のテストです。

また,上の表において「試行調査(プレテスト)」という書き方が目立りますが,これまで単に「プレテスト」と呼んでいたものを,「実施の趣旨がわかりにくい」という意見を踏まえてより詳しく呼ぶようにしたという経緯があります。

よって正しくは「試行調査」と呼ぶべきものであることを理解してください。

各回の試行調査の試験形式について

それでは実際に行われた2回分(2年分)の試行調査を使って,試験の形式(解答形式,実施科目,試験時間など)について簡単にまとめていきましょう!

これら問題については以下ページの「平成29・30年度試行調査(プレテスト)」の先からダウンロードすることができます↓

第1回(英語以外)

第1回の試行調査(2017年11月13~24日実施)における,科目の種類や試験時間,受検者数は以下の通りです↓

英語以外の出題は11月にまとめて実施されました。

なお,1回目のプレテストで記述式の問題が出されたのは国語と数学IAの2科目においてのみです。

記述式専用の大問が1つ追加された形になるため,従来のセンター試験よりもその分だけ試験時間が長くなっていました↓

- 国語:80分→100分

- 数学IA:60分→70分

マーク式の問題においても厳密には従来のものと同じではなく,教育改革の目指す深い知識や思考力を問う新傾向の問題が混ざっていたことも特筆すべきことでしょう。

第1回(英語)

1回目の試行調査のうち未実施だった英語は2018年2月~3月にかけて以下の条件で実施されました↓

英語では問題の制作元をどこにするかで議論がありましたが,今しばらくは(少なくとも2025年1月の試験までは),大学入試センターが作った試験を利用する予定です。

英語の民間試験を利用する話につきましては,以下の記事にまとめたように見送りとなっています↓

英語の試験科目は大きく分けてリーディングとリスニングの2つからなっており,リーディングの大問は6つで時間は80分です。

難易度はCEFRの記事で述べたところのA1~B1レベルの問題で構成されていました。

いきなり第1問から必要な情報を読み取る問題になっています↓

従来の発音やアクセント,語句整序問題は「読むこと」には当たらないため,筆記においては出題されませんでした。

一方でリスニングの試験時間は30分となり,音声には英語ネイティブの人以外が登場することもありました。

このときのリスニングではすべての問題が2回繰り返し読まれる「A問題」と,1回しか読まれない「B問題」の2つのバリエーションが用意され,その比較が行われたのも印象的です(問題自体はほぼ同じです)。

最も難しかったのはメモを取りながら解答を考える第5問でした↓

全体的に要約や複数の情報を合わせて答えを判断するものが多く,有識者の間では「より実力差がはっきり表れる良い問題に変わった」と高評価だったことも付け加えておきます。

第2回

2回目のプレテストは2018年11月に行われました。

「A日程」と「B日程」の間で実施日や実施科目が異なっていたり,実際に受ける生徒の学年も異なっていたりしたのが特徴的でした↓

- A日程:11月10日実施。科目は国語と数学①。高2生対象。

- B日程:11月10日と11日実施。科目は全科目。高3生対象。

試験内容と試験時間についてまとめた表は以下の通りです↓

受検生の多くが気になったであろう記述問題ですが,出題されたのは今回も国語と数学Iにおいてのみで,解答用紙を見てみると国語は3問(20~30字,40~50字,80~120字)↓

そして,数学においては以下のような記述用のスペースが取られていました↓

なお,1回目の英語リスニングで物議を醸した音声の読みあげ回数については,1回読みと2回読みを混在させた出題に変わりました。

それでは次章で,これら2回のテスト結果を分析してみましょう!

試行調査の結果と分析

1回目(平成29年度)

1回目はある意味実験的な試みだったので,結果についてそこまで詳しく分析する必要はありません。

この結果を受けて2回目で修正が行われてもいるので,ここでは問題視された点だけを述べるに留めます↓

国語の課題

- 記述式で完璧な解答をした生徒は0.7%。無回答が6.6%いた

- 30%の問題で正答率が50%を切っていた

数学の課題

- IAの記述3問の正答率はそれぞれ2.0%,4.7%,8.4%となっており,無回答率は49.8%,57.0%,46.5%だった

- 数学的な論理性の欠如がある生徒が見られた

- 正答率が50%を切ったものは,IAで31.1%,IIBで24.4%含まれていた

英語の課題

- リーディングは32.4%の問題で正答率が50%以下

- リスニングではA問題で30.0%,B問題で40.0%の生徒が正答率50%以下

英語リスニングの全体的な正答率は低かったものの,すべての問題が難しかったわけではなく,第1問Bの問5のように90%程度の正答率を持つものもありました。

参考までに,最低の正答率が出たのはA問題の第1問Bの問6(12.6%)とB問題の第4問Aの問21(3.2%)においてです。

2回目(平成30年度)

各科目別の問題の工夫や改善点については,先の大学入試センターのページ(「結果」の項目)から確認することができますが,資料が膨大であるため,各問題の特徴については目に留まったところだけを箇条書きし,結果を簡単に述べてみたいと思います。

国語

- 全部で5つの大問で,1問は記述式,4問が古文,5問が漢文

- 100分で200点+記述式の評価で採点

- 文学・古典の題材に加え,詩や故事成語と比較する問題が新傾向

第1問目がいきなりの記述式だったので面食らった生徒も多かったでしょう。

数学

- 無回答にならないよう,数式や短い文章で答えさせる出題

- ICT(ソフト)や日常生活をうかがわせる場面設定

- IAとIIBともに大問は5つで,どちらも70分100点満点

センター試験で馴染みのある見た目の問題も多かったのですが,上の問題のように実際の生活に数学をどう役立てるのか伺い知ることができる出題も見られました。

英語

- 読解の大問は6つで80分100点満点

- 文章から質問に答えるための情報をいち早く読み取る能力が必要

- リスニングも大問の数は6つを30分で100点満点

- 1回読みの問題が第4問以降で出題,最難度(B1レベル)を誇る

リーディングでは第1問目から以下のような問題が出てきますので,センター試験しか受けたことがない世代からすれば驚きでしょう↓

純粋な文法問題もみられません。

理科

- 60分100点

- 物理,化学,生物は大問数4,5,5で構成

- 考察させる問題が多いがセンター試験と形式的には類似

日常生活や社会問題を元にした考察問題が意識的に多く盛り込まれている感はありましたが,特に大きく変わった印象はありませんでした。

普通に勉強していれば解けるでしょう。

社会

- 教科書で扱われない初見問題あり

- 考察力が求められる出題が多い

- 世界史Bと地理Bは大問5。日本史Bや現社は6つ。残りは4

- 60分100点満点

日本史Bや世界史Bでは,歴史の流れを問うような,知識問題だけでは解けない出題が特に多かったように思います。

これらの結果については2019年4月に発表になり,これまた資料が膨大なので詳細は省きますが,このような平均正答率などが科目ごとに算出されました↓

今後の工夫についてですが,平均正答率は50%に近づけ,得点の分布表は中央に集中するよう調整するとの発表でした。

また,数学においては無回答(空欄)が目立ったようですが,これは問題文が長すぎて試験時間が不足した可能性もあるそうで,時間のかかる問題発見から解決までの全過程を問う問題は極力減らし,過程の一部を問う問題を増やす方向で調整に入るようです。

学生側としては,自分の記述した答案と採点結果が一致するよう,より多くの例示や出題の工夫をしてほしいところですが,今回の結果は国語は7割,数学が8~9割程度の一致率でした(これは初回試験と同等の数値です)。

まとめ

最後に,今回の試行調査における,内容上の要点をまとめます↓

- 試行調査は大学入学共通テストのひな型

- 初回の調査は協力校内で行い,2回目は大学を使って大規模に

- 記述式問題は国語と数学Iでのみ出題された

- マーク式の問題にも新形式の出題が見られた

- 英語の問題を筆頭に,問題の質が有識者の間で高く評価された

- 英語のリスニングで1回読みの問題は特に難しかった

- 国語の記述式問題の採点の一致率は7割と低かった

調査後のアンケートで「第1回目のプレテストが難しかった」と回答した生徒は全科目で50%を上回っていたようですが,平均点はその分下がるわけですしそもそも簡単では試験の意味をなさないので,試験の難易度が高いことを必要以上に恐れる必要はありません。

とはいえ,平均正答率が50%にすることを目標に作り変えられるという話なので,今回みてきた試行調査よりも本番は易化します。

なお,上で赤字で示した部分については特に注意が必要で,直近の共通テストでは記述式問題の導入が見送られることが決定しました。

その理由の1つに自己採点と実際の得点との一致率が低かったことが挙がっていたのは特筆すべき事柄です。

最後になりましたが,これからの大学入試においては,頭を使って考える練習を普段から積んでおくことが必要となります。

時間制限がある中で必要な情報を読み取らなければならなかったり,単なる知識以外の考察をしたりなど,記述式の問題から逃げるわけにはいかないですし,私大入試や国公立の2次試験ではますます記述式問題を目にすることが増えるでしょう。

そういった新しい問題に対応するためにも,文科省に認定された「学びの基礎診断」に含まれる教材を使って学校の予復習を行うことをおすすめします↓

受験勉強の方,これからも頑張ってください!