入試方式の多様化に伴い,ますますその重要性を増している「大学入学共通テスト」ですが,一体どのように対策していけば良いのでしょう。

2021年の開始とあってまだまだデータが少なく,25年からは教科や科目数も変更になるなど,試験が近づくにつれて不安も大きくなってくることと思います。

とはいえ,それはどんな受験生にとっても同じことです。

ならば,いち早くその状態から抜け出しては最も役立つと思われる対策に時間を費やし,周りの受験生との差を広げていきませんか。

そこで表題のスタディサプリの話になるわけですが,通年講座の他に「共通テストの対策講座」の用意も当然あります。

当記事を通してそれらの概要について学び,試験本番に対する不安を減らしていただけたら幸いです。

スタディサプリで共通テスト対策ができる講座

スタディサプリでは3つの講座を使って共通テストの対策を行うことができます↓

- 通年講座

- 共通テスト対策講座

- 共通テスト直前対策講座

以下でこれら講座の特徴をまとめましょう!

通年講座

スタディサプリで共通テスト対策をしようと考えた際,一番実践的なものはそれ専用の対策講座(上で挙げた2つ目や3つ目)であることに間違いありません。

とはいえ,基礎知識が頭に入っていない状態からいきなりそれらを受講したところで,それは赤ちゃんに大人用の食事を与えるようなもので,無理に頑張っても思うような結果は得られないでしょう。

あらゆる入試問題に対して言えることですが,弱点分野や未習範囲がある科目では,マーク式のテストであってもまず正解できません。

特に共通テストでは具体的な数字を1桁目からマークしていくものや考えられる全通りが選択肢になっている問題も見られるため,単純な4択問題(25%の確率で正解できるもの)ですらないわけです。

ゆえに,共通テストに出てくる用語の多くに見覚えがある状態に達するまでは,スタディサプリの通年講座で学ぶようにしてください。

例えば「高3スタンダードレベル英語」などと呼ばれる講座がそれにあたります。

このときの予習については講座間で異なりますが,復習は全ての講座で必須となっているわけですから,必ず手を動かしてやってみるようにしましょう。

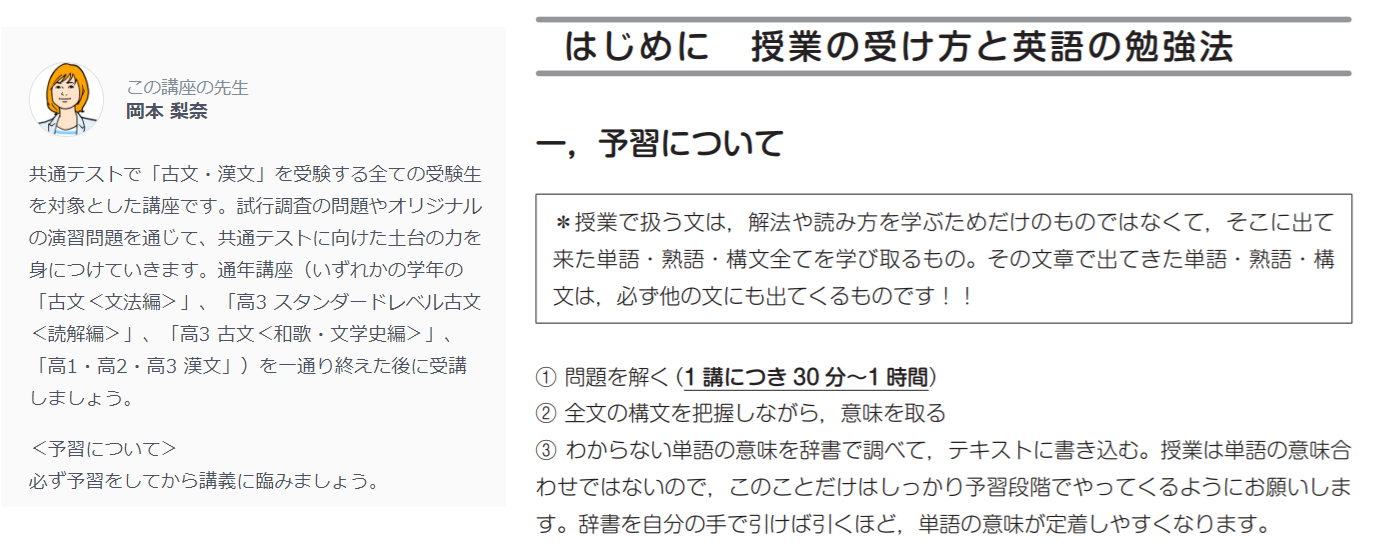

学習手順については,各講座のページ(画像左)やテキストの最初のところ(画像右)で確認できるので,自分勝手に進めることのないようにしてください↓

当サイトでは各講座の進め方についても記事を書いているので,興味がある方はカテゴリーのところから探してみてください。

共通テスト対策講座

さて,肝心の共通テスト対策講座ですが,通年講座のように数十講義(1つの講座に含まれる授業のこと)が用意されているわけではありません。

各講座につき約5講義(3~11講義)で,重要ポイントがすっきりとまとめられているのが特徴です。

こちらについて詳しくは次章で紹介しているのでそちらを参考にしてください。

なお,講義数が少ないということは,同じことが繰り返し説明されることは少なく,1回の講義の重要度が増すことをも意味しています。

各講義からなるべく多くを学び取ろうという姿勢で受講することが大切です。

動画の内容ですが,本番でどのような問題が出題されてどのように解いていけば良いのかを,「問題形式の理解」と「実践演習」の2つを通して学んでいくことになります。

なので,得られる知識は共通テストの出題に関する内容に基本限られるわけです。

基礎知識は通年講座や参考書で調べなければいけません。

なお,後者の実践演習においては,試行調査の問題やマーク式問題が主体である私大の過去問からの出題も見受けられます。

そして,もう1つ大切なことですが,講義を受けたらそれで終わりではありません。

やり方を学んだあとは「わかった状態」を「できる状態」に変える練習が必要です。

この作業は完全に自分1人で行う作業となりますが,このとき演習する教材を指示されたり市販の問題集を講義内で勧められたりはします。

なお,追試験や市販の過去問集まで含めれば結構な数の問題が利用できるため,演習量は不足しないはずです。

なお,共通テストの前身である「センター試験」ですが,廃止されたとはいえ共通テスト対策としても大いに役立ちます。

大学入学共通テストとは?センター試験と何が違うのを読んでいただくとわかりますが,共通テストはあくまでセンター試験をさらに発展させたものであり全くの別物ではありません。

実際,私は第1回目の共通テストをスタディサプリの講座だけを視聴した状態で受けてみましたが,これまでのセンター試験と変わらず,全科目9割の得点率を下回ることはありませんでした↓

ちなみに,恒常的に9割取れる実力が付いた先の勉強については,対策してどうこうできるものではありません。

試験時間を半分にして解いたり大学院入試の問題を解いたりしてようやく10割が目指せるのです(ここまで来ると本人の才能も大いに影響してきます)。

スタディサプリの共通テスト対策講座においても「マーク式の模試で9割以上取れる科目については受講する必要はない」といった指示があるくらいです。

ちなみに9割レベルに達した生徒というのはスタディサプリの講義を受けずとも,共通テストの問題と解答さえあれば「この問題はこう考えるべきだった」などと自己解決できるので,どうしてその答えになるかを自力で説明できるようにすることが十分な対策になります。

もっとも,多くの方はそうではないでしょうから,スタディサプリの共通テスト対策講座を受講する必要があるわけです。

共通テスト直前対策講座

ここまでに紹介した2つの講座を使い終えたら,最後に共通テスト直前対策講座を使って仕上げといきましょう。

こちらは共通テスト本番前に知識に抜けがないことを確認し,直前に学ぶべき事柄を知ることでダメ押しの得点アップを図る講座です。

講座は全部で6つあり,英数国のみとなります。

元々はスタディサプリの冬期・直前講習で提供されていた講座の録音分なので今後の更新は期待できませんが,まだまだ利用価値はあるはずです↓

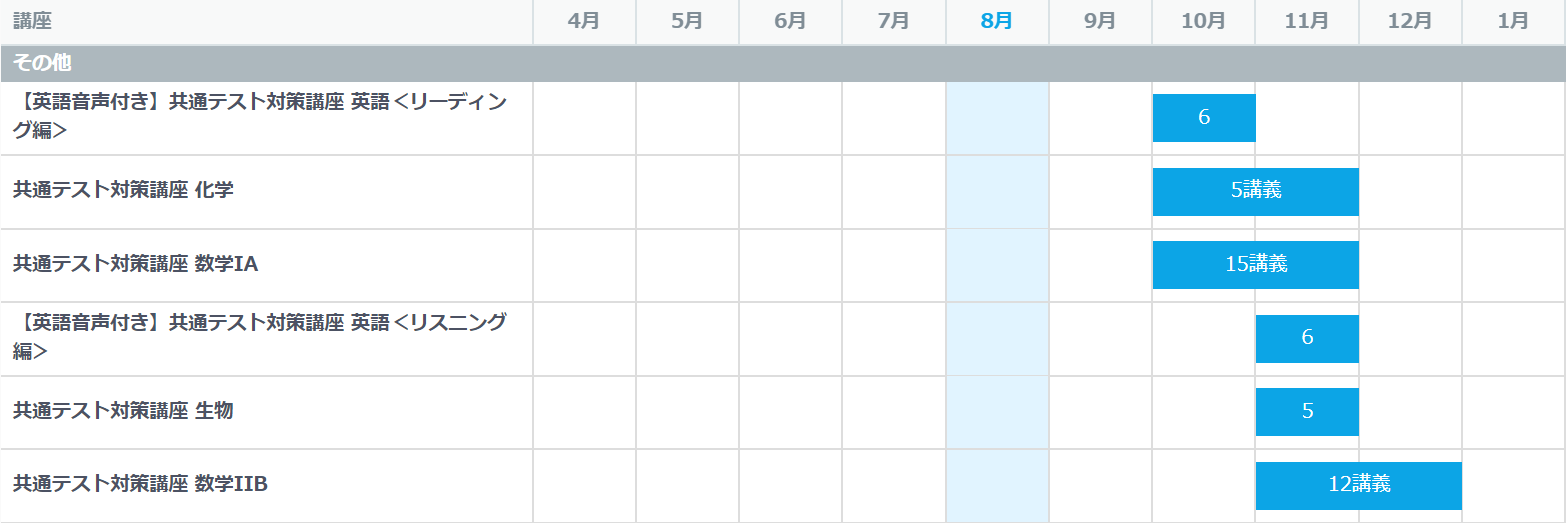

ここまでに紹介してきた各種講座の利用時期については以下のように考えておきましょう↓

各種講座の利用時期目安

通年講座=4~9月

共通テスト対策講座=9~12月

共通テスト直前対策講座=12~1月

次章では,これらのうちの「共通テスト対策講座」について,科目別にもう少し詳しくみていくことにしましょう!

共通テスト対策講座を科目別に紹介

スタディサプリでは全教科において共通テスト対策講座が用意されています。

数にして27講座が確認できます(現在2024年夏のリリースに向けて一部視聴不可能になっています)が,ここでは各講座の特徴を中心にまとめてみることにしました。

担当講師について知りたい方はスタディサプリの講師紹介!気になる先生を見つけようをお読みください。

英語

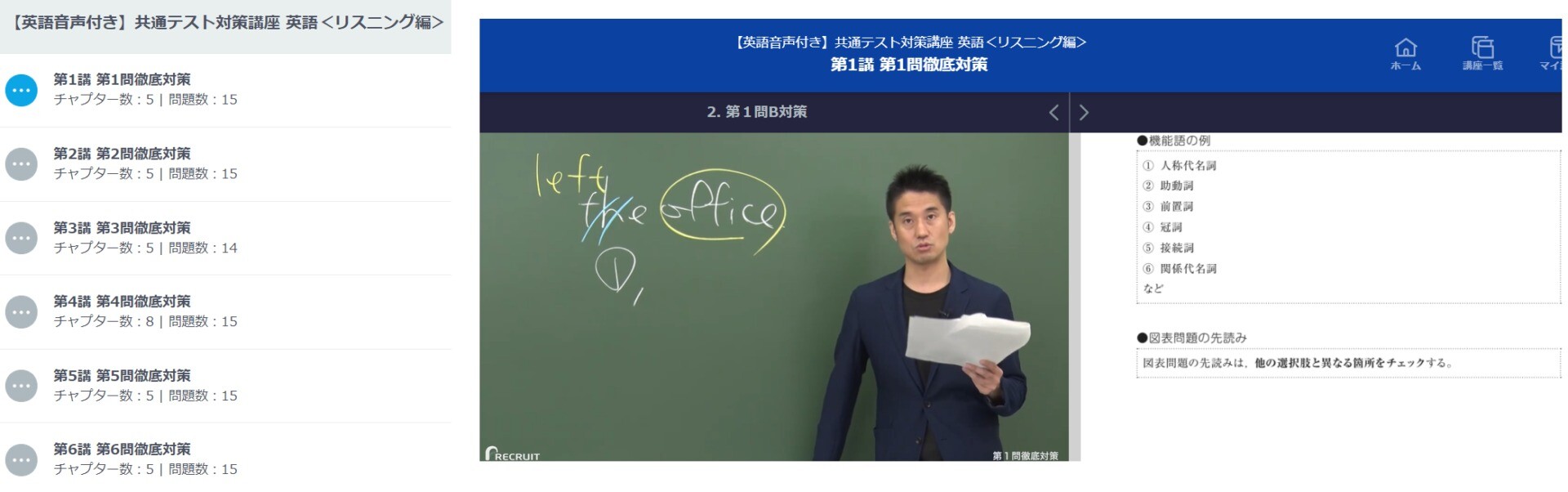

英語の共通テスト対策講座はリーディング編とリスニング編の2つに分かれ,6~7講義が存在します。

担当はどちらも肘井学先生。

予習はリスニング編では必要ありませんが,リーディング編では毎回1時間弱を目安に行いましょう。

肘井先生の授業の特徴は予復習で何をすべきかが明確化されているところで,スラッシュリーディングによる文構造の把握や単語リストの暗唱,さらには音読を含む復習指導は個人的に高評価です。

リーディング編では本番通り第1問目から英文を読まされることになる他,講義が進むほどに問題の難易度も上がっていきますが,付いていくことさえできれば大丈夫なので頑張りましょう!

数学

数学はIAとIIBの講座があり,どちらも山内恵介先生が担当します。

予習が必要で,事前にテキストの問題を解いておくことに加えてセンター数学対策講座を受講しておくことが推奨されており(このこともまた,センター試験と共通テストの関連性を示唆するものだと言えますが),IAが10講義のIIBが8講義です。

センター試験でも誘導問題は見られましたが,共通テストではさらにもう1段階上の誘導となり,その土台作りとしてセンター数学対策講座を使うことができます。

関数や微積,確率やベクトルなどの重要な単元ごとに講義が行われた後は大問ごとの対策となり,思考力を問う問題を使った演習が中心です。

解答は詳しいものがテキストに載っているので難なく理解できるでしょう↓

1講義あたり1時間程度の動画が用意されていますが,問題を解く時間や復習の時間がこれに加わるので,全部で2時間の学習時間は確保しておきたいところです。

講義の中で山内先生は,ただ問題を解いて見せるだけでなく出題の背景に関する説明も十分に時間をかけて行ってくれるので,本講座で培った解き方を本番で応用することも十分に可能です。

「問題設定や条件を理解する→誘導の流れとマーク欄に合わせて解答する」といった手順に慣れると,自然と解くスピードが上がって驚きます。

現代文

現代文の対策講座を担当するのは柳生好之先生で,講義数は6つです。

試行調査の問題がメインですが,オリジナルの演習問題を扱った講義も論説文と物語文に1つずつ含まれていました(共通テストで新しい形式が見られた場合,必要に応じて講義は追加されるそうです)。

人はよくわからないものを相手にすると恐怖して実力を十分に発揮できないものですが,これらの講義を通して「実用的な文章」がどのようなものなのかを知ることができれば,受講後は不思議と落ち着いた態度でいられるでしょう。

テキストは全部で127ページあり,そのほとんどを問題文が占めていましたが,巻末付録にある読解法が役に立ちました↓

とはいえ,国語の講師というのは各々が独自の手法を用いることが普通なので,普段誰かに習っているやり方がある場合,無理してまで真似する必要はありません。

知識以外のテクニックについては,使えるものだけをいただくようにしましょう。

古文・漢文

岡本梨奈先生が担当する古文・漢文講座ですが,全6講義ある前半3つで古文を,後半で漢文を扱います。

現代文のときと同様,試行調査を中心に作成していますが,オリジナルの演習問題も古文と漢文で1講義分ずつ加わっているところも特徴です。

基本知識があることを前提として授業は進み,予習も必要な講座ですので,古文であれば文法・読解・古文常識を,漢文では句法や読みができる状態にしてから臨むようにしましょう。

岡本先生のピンポイント的な知識解説が大変為になる講座です。

本番でも,習った内容がきっと出てくることと思われます。

化学

続けて化学の話に移りますが,対策講座を担当するのは坂田薫先生です。

化学の他に化学基礎の講座もありますが,前者は全部で6つの講義,後者は3講義があり,どちらも試行調査とその類問(演習問題)から構成されています。

第1問から第5問まで(化学基礎は第3問まで)を各回1つずつ扱っていきますが,化学では共通テストの出題内容を踏まえ,高分子化合物に関する問題が追加となりました。

テキストには解説が存在せず解答のみとなっているため,解説が必要な人は動画を観るようにしましょう。

なお,試行調査の問題と演習問題の2つを解いても,まだまだ演習量が不足していると感じるはずです。

その場合は,各社から出ている予想問題集やセンター過去問,さらには私大の過去問を使って同単元の問題を解くようにしてください(追記:テキスト内にもそのような指示が確認できました)。

物理

物理の講義数は全部で5つ,物理基礎は3講義からなり,担当はどちらも中野喜允先生です。

物理を例に説明を加えると,本番では実験とデータの読み取りに加え,生活と結びついた身近な家電製品の仕組みと関連させるような出題が予想されていることもあってか,それらの解き方を伝授する講義が行われていました。

テキストの構成ですが2018年度の試行問題を題材とし,それに演習問題を加え,第1問から第4問までの大問ごとにみていく講義が4つあります。

最後の1回は総まとめということでフルサイズで演習問題を解く流れでした。

復習をすることはもちろん,問題をあらかじめ解く予習まで含めて1つの講義です。

物理選択でない方は,本講座を受ける前に「高3スタンダードレベル物理(全24講義)」を,物理基礎であれば「高1・高2・高3物理基礎(全10講義)」を受講しておきましょう。

生物

スタディサプリの生物は全5講義で,生物基礎は3講義です。

共通テストにおける生物では身近な生き物を題材に,これまでにないアプローチでの出題がなされかつ総合問題となるのが特徴ですが,上記画像にあるように,観察やデータ問題の解き方さらには進化といったタイトルを中心に扱います。

生物基礎においては「遺伝子・体内環境・多様性と生態系」がテーマです。

予習は必要で,復習する際には本講座を見直すだけでなく,該当部を通年講座にまで戻って復習するのも良い選択でしょう。

具体的には「高3生物(全48講義)」や「高1・高2・高3生物基礎(全12講義)」がそれに当たります。

世界史

スタディサプリには色々な先生がいますが,世界史Bを担当するのは見た目のインパクトが強めの村山秀太朗先生です。

「センター試験23年分の問題の正解の根拠を押さえることが最も効率的な共通テスト対策だ」と言い切る氏の授業を楽しんでください。

講義数は5つで,毎回大問1つと多数の演習問題を解くことになります。

ただし,テキストには問題と解答しか載っていないので,授業中の話は必死にメモに取るようにし,復習でそれらを教科書でひたすらに調べることになるはずです。

日本史・政経・現社・倫理

スタディサプリにおいて,しゃべりに定評のある伊藤賀一先生ですが,日本史Bの他,現代社会・政治経済・倫理もすべて彼の担当です。

黒板のチョークの色で難易度を分けて示してくれるのですが,通年講義を視聴された方であれば,それもお馴染みの光景でしょう(参考までに,上記画像の黄色は「基礎」,白色は「標準」レベルです)。

日本史Bと現社は全7講義で,残りは5講義からなりますが,試行調査の内容に加え,実際の本試験を受けて内容が追加されています。

構成はどれも過去問+演習問題の形であり,こちらも先の世界史と同様,問題と解答のみしかテキストには印刷されていないので,復習の際には用語集や図説などを用いて不明なところを調べるようにしましょう。

「自分で調べる」ということも,実は教育改革が求める資質・能力の1つでありますが,スタディサプリの動画で,そのヒントについて言及されることもあります。

地理

スタディサプリの地理といったら鈴木達人先生です。

ゆえに,共通テスト対策講座の地理B(全5講義)は彼が担当します。

構成は,試行調査の大問1つに演習問題が加わったもので,これまでの多くの講座と同じ形です。

彼ほどのテンションで楽しそうに授業をされたら,こちらも元気に受講するしかなくなります。

講義を受けると,不思議と問題が簡単に思えてくるものですが,それは彼が授業の準備に多くの時間を費やしているからこそであり,それは電子黒板の指導風景からも伝わってきます。

なので復習や発展学習など,生徒側もやるべきことはしっかりと頑張るようにしましょう。

テキストには演習問題の解説がバッチリ書いてあります。

なお,問題自体はオリジナルではなく,センター試験の過去問から選んだものです。

地学

野津太一先生が電子黒板でわかりやすく説明する地学基礎ですが,基本的には短期完成を目指す人が受講することが多くなるでしょう。

講義数は3つで,知識問題・考察問題・図表問題を扱います。

問題は試行調査の他,センター過去問が中心で,予習としては15分くらいかけて問題を解くだけです。

ただし,教科書や図表に戻って復習する必要があるので,近くに用意しておきましょう。

復習の質を高める覚え方などについては,講義内で指示がありました。

あまり知識のない状態で受講した私ですが,一般教養として役立つ内容をとっかかりにして少し踏み込むくらいの内容だったので,意外と楽しく参加できたように感じます。

テキストは44ページで,こちらも解説はありません。

情報I

情報Iも新設となるため,実際どのような問題が出題されるかはわかりませんが,試作問題が文科省から公表されていて,それを目安に対策することが可能です。

なので58ページのテキストも,基本そのまま転載されたものとなっています。

内容はすでに公表されている4問+参考問題の計5問について,担当講師の阿部百合先生がそれぞれ解説してくれるものですが,どこに注意して問題を解いていけばよいかが参考になりました。

これは通年講座のものからは得られなかった視点です。

例えば,長い文章が出てくる問題においては「図が複雑になることが予想される」ことや,「選択肢をみて出題パターンを分析する」こと,さらには「よくある間違い」について言及されていました。

全5講義で確認テストはありませんが,他の予備校で習うよりも圧倒的に低コストですし十分です。

まとめ

以上,スタディサプリで共通テスト対策として使える講座についてと,その中から共通テスト対策講座を選び,科目ごとの講義内容を紹介してきました。

通年講座を基礎固めに用いた後は,共通テストならではの解き方を各種対策講座で学習します。

これらの講義で語られた内容を,復習まで含めてすべてこなすことができれば8割以上取れる実力が付くので頑張りましょう!

さらに市販教材で問題演習を重ねれば,さらなる高得点取得も目指せます。

なお,共通テストの実施が増えるにつれて出題内容に変化が見られることもありますが,そこはオンラインということで,講義が追加されたり訂正が入るなどの対応があるので心配無用です。

スタディサプリでは,教える講師たちが「この講座だけ観たら,後はもうバッチリ」などと言わないところが逆に信頼でき,確かにどの講座も問題形式の紹介や解き方の方針を示しただけにすぎません。

真の意味で共通テストを攻略するためには,これらの動画を観終わってからの演習こそが大切だということを忘れないようにしてください。

実際,自力で未知の問題が解けるようになるためには相当の努力が必要となります。

共通テストに関して利用できる過去問が増えてきたとはいえ,それでも当日,これまでに見たことがない問題が出てくるのは確実です。

しかし,自分だけが不利益を被るわけではありません。

この場合における正しい考え方は,周りの受験生ができる問題を必ず自分も解ける状態にしておくことであり,実際スタディサプリで学べる内容はさらにその上を行くものですから,各講師の指示に従って受講すれば懸念材料はありません。

そこはいわゆる「神講師」の実力を信じ,今やるべき勉強に尽力しましょう!

なお,スタディサプリでは無料体験ができる他,キャンペーンが実施されている場合もあります。

これから申し込みを考えている方は,是非以下の記事をチェックしてみてください↓

最後までお読みいただきありがとうございました。