今回はスタディサプリの高校・大学受験講座から「生物」という科目に注目し,どのような講座があるかについてみていくことにしましょう!

この記事をお読みになっている方の中には,初めて生物を学ぶ人であったり,学ぶのは生物基礎までで十分だったりする方もいるかと思います。

もしくは,難関大に特有の考察問題まで解けるようになりたい人も含まれるかもしれません。

なので当記事においては,各講座の特徴に加え,講座を選ぶ際の基準めいたものまで提示できたらと考えています。

スタディサプリの生物講座について

メインとなるのは通年講座

スタディサプリの生物でメインとなるのは以下の4講座です↓

- ベーシックレベル生物

- ベーシックレベル生物基礎

- 高3生物

- 高3トップ&ハイレベル生物

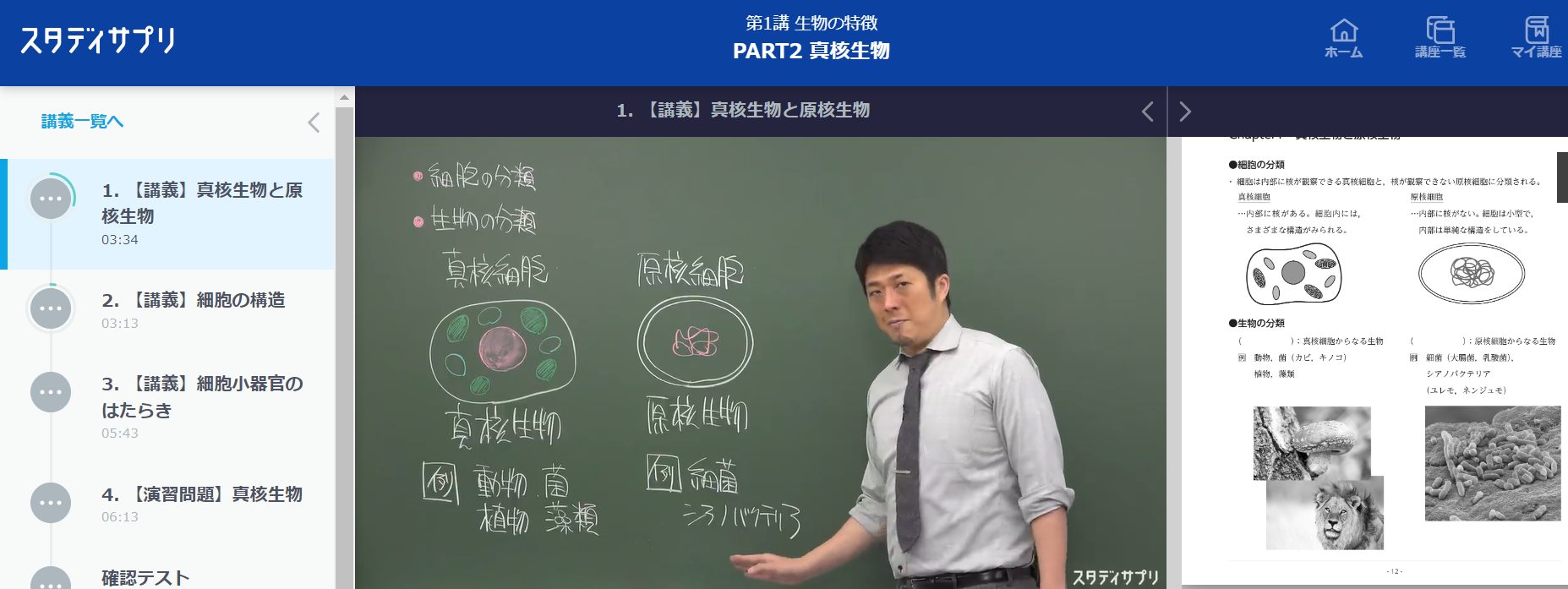

これらは通年講座と呼ばれ,1年かけて(大学受験生の場合は夏過ぎまでに)学ぶものですが,これらを担当するのは東大で生物科学を修了した牧島央武先生で,予備校講師らしいオーソドックスな解説を聞きながらテンポの良い授業を受けることができます。

ただし,最終的には応用知識の獲得までを目指す授業ですから,特に高3生向けの講座においては当然のように自学自習を求められることとなり,生物が嫌いだったり勉強そのものが嫌いだったりする人だと,授業を受けるのがやや辛いと感じるかもしれません。

もちろん,学校の授業を一度でも受けたことのある方が教科書や参考書を学び直すきっかけとして使うのであれば十分ですし,高1~2年生向けのベーシックレベルのものは教材に図やイラストが頻繁に登場してきては,ポイントを簡潔に理解できるので低い負荷でもって学んでいくことができます。

牧島先生を含め,スタディサプリに登場してくる講師陣について詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください↓

詳しい内容については次章以降に譲ることにして,ここでは上で挙げた講座の特徴や違いについて簡単にみていきますが,「ベーシックレベル生物基礎」は生物基礎を1から学ぶことができる講座です。

共通テストで利用予定のある方や,生物基礎のみで受験ができる学部(看護学部など)を受験する方は本講座を受講するようにしてください。

生物の方を学びたい方はいきなり「ベーシックレベル生物」から始めましょう。

生物には生物基礎で扱う内容も含まれるのは確かですが,それは本講座もカバーしているため,2つとも受講する必要はありません。

なお,高3の受験生が初めてスタディサプリで生物を勉強する場合はどうすれば良いのかというと,現在の知識レベルによります。

あとで具体的に説明しますが,基本的な用語を聞いて「あー,あれね!」的な感じで,それらが意味するものが頭に浮かばない状況であれば,「ベーシックレベル生物」の方から受講するようにしてください。

学校の授業で生物を学んだことがあり,定期テストでもある程度の点数を取れていた方であれば,「高3生物」から始めてしまって大丈夫です。

受講後には,標準レベルの大学の入試問題を解けるくらいにはなっています。

偏差値が高い難関大を生物で受験するとなると考察問題が多く出題されるようになりますが,そういった問題を解く予定がある方は「トップ&ハイレベル 生物」を受講してください。

また,スタディサプリのテキストですが,授業で扱う問題については解答のみが載っているだけなので,講義の解説で有用だと感じたものはノートにしっかり残しておく必要があります。

これはつまり手を動かしながら授業に臨むことになるため,通学時間を利用した受講などはおすすめしません。

これらの講座で学んだ後は,次に紹介する共通テストや志望校の対策講座に進むか,学校で配られた問題集を解くようにし,最終的には過去問を演習して本番力を磨いて完成です。

サブ講座も充実

ここまでに紹介してきた4つ以外にも生物関連の講座は存在しています。

それらは基本的にサブ的な講座と見なすことができ,各種試験の対策だったり特定分野に絞った学習だったりが可能になりますが,具体的には以下の通りです↓

- 共通テスト対策講座生物基礎

- 共通テスト対策講座生物

- 東京大学生物対策講座

- 京都大学生物対策講座

- [夏期]生物基礎完成<遺伝編>

- [夏期]生物テーマ別対策<計算・グラフ対策>

- [冬期]ハイ&スタンダードレベル生物

扱う内容については講座名を見れば明らかでしょう。

基本的には,先に挙げたメイン講座を終えた後で使うことになります。

そのため利用時期は夏休みや秋~冬の直前期に限定されますし,必ず視聴しなくてはいけない講座ではありません。

例えば東大や京大を受けない人にそれら大学の対策講座は不要でしょうし,共通テスト対策講座もすでに8割以上の点数が取れる方は受講する必要はないです。

なお,これらの講座については別に記事を書いているので,詳細を知りたい方は以下の記事を読むようにしてください(前者では季節演習講座を,後者では志望校対策講座について語っています)↓

次章では,生物講座のメインとして挙げた4つについて詳しくみていきたいと思います。

ベーシックレベル生物基礎

スタディサプリの「ベーシックレベル生物基礎」ですが,こちらは学年を問わずに理解できる内容です。

高3になって初めて受験科目に生物基礎があることを知り,慌てて受講する方も少なくないでしょうが,受験生になる前に一度みておくと,高3になっていざ学び直す際も思い出す作業だけで済みます。

講義数にしてもわずか28回(1回の講義に30分もかかりません)なので,生物選択にするか迷っている方は試しに1つ視聴してみると,やれそうかそうでないかの判断がすぐにつくように思うのですがどうでしょう。

扱うテーマについては以下の通りです(カッコ内に示した数字は講義数です)↓

本講座が扱う内容

- 生物の特徴(6)

- 遺伝子とその働き(6)

- 人の体内環境の維持(6)

- 免疫(3)

- 植生(4)

- 生態系(3)

順番が学校の教科書に沿ったものでないこともあるでしょうが,どこからでも開始できます。

1回の講義の内訳は前半が授業で,後半で演習問題の解き方を説明するものです。

毎日1講義ずつと決めてやればすべての講義を1ヶ月で学び終えることが可能ですし,変な話,その2倍のスピードで学ぶこともできますので,本番までの時間がほとんど残されていなくても諦めないでください。

使い方ですが,講義の前半で基礎知識を学び,後半では演習問題を解いて実際の出題について確認していきます。

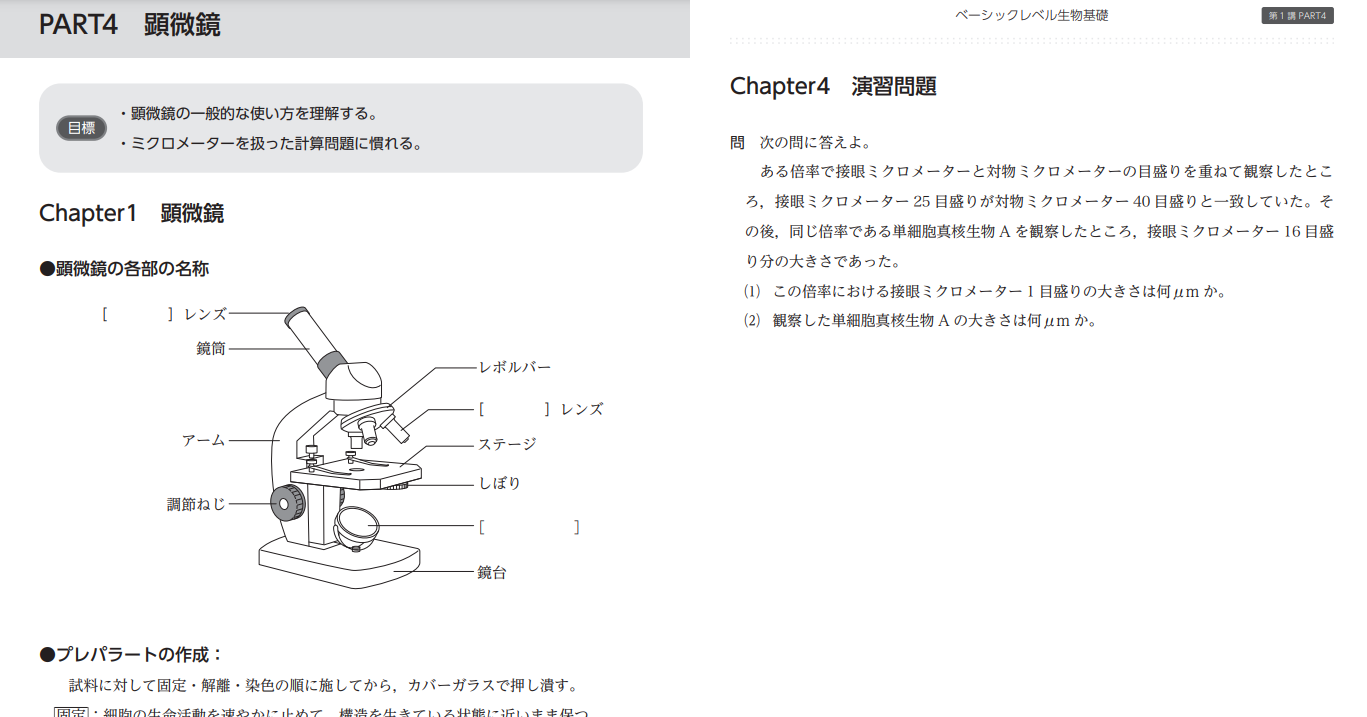

予習は不要ということで,講義のときのノート(左)は空欄を埋める形式になっていて,演習問題(右)は先生と一緒に解いていく形式です↓

生物の最初に習うものと言えば,顕微鏡が定番ですが,中学生でも学べてしまいそうな内容にも関わらず,正誤判定問題などで突然出てくることもあって侮れません。

講義後は確認問題を解きますが,講義内容を網羅した出題です↓

このとき,興味を持った内容があればできるだけ書き込むようにしておくと,後になって復習するときに便利です。

ベーシックレベル生物

高校生物の基礎知識は「ベーシックレベル生物」で学びましょう。

全部で62講義と聞くと結構な量があるように思われますが,こちらも1講義に30分もかからないので視聴するだけであれば1ヶ月ちょっとあれば終えられます。

とはいえ扱う単元は基礎生物に比べるとはるかに多く,内容も難しいです(数字は講義数)↓

本講座が扱う内容

- 生命の起源と進化(3)

- 遺伝子の変化と多様性(2)

- 遺伝子の組み合わせの変化(4)

- 進化のしくみ(3)

- 生物の系統と進化(4)

- 物質と細胞(5)

- 代謝(7)

- DNAの構造と複製(2)

- 遺伝情報の発現(3)

- 動物の発生(5)

- バイオテクノロジー(1)

- 受容器(2)

- ニューロンと神経系(3)

- 効果器(2)

- 動物の行動(2)

- 植物の環境応答(5)

- 生物の集団(5)

- 物質生産と物質循環(3)

- 生態系と人間活動(1)

実生活に役立つ知識が多い分,覚えるのに時間がかかるため,記憶の定着も含めると3ヶ月くらいは費やしたいところです。

なお,後で比較に使う関係上,ここでは「独立と連鎖(第3講のPART3~4)」を例に説明しますが,テキストは基本的な用語や現象を穴埋め形式で理解していくことになります↓

こうしたものが結構な数あるため,生物は暗記科目とされているわけですが,ただ丸暗記するだけではダメで,その概念についても理解を深める必要があることを忘れてはいけません。

難関大に限らず,思考力を問う出題が増えている昨今です。

なお,ベーシックレベルに関して触れられるのはその名の通り,あくまで基本的な内容のみに留まるため,後述する「高3生物」と比べれば情報量は少なくなります。

とはいえ,扱う内容はどれも重要ですので,基礎レベルの確認問題を含めて完璧に正解かつ理解できるようにしてください。

また,演習問題は高3生物との架け橋になるような内容ですので,いずれ高3生物で学んでいて苦手なジャンルに出会ったときは,まずこちらの講座をやり直すようにすると理解が助けられるでしょう。

以下の画像左が演習問題で右が確認問題になりますが,それらの難易度の違いについて知ってください(確認問題は授業で取り扱いませんが解説は用意されています)↓

高3生物

スタディサプリの「高3 生物」は大きなまとまりでみれば以下の8つとなります↓

本講座が扱う内容

- 細胞とその構成要素

- 生殖と発生

- 代謝

- 遺伝子とその働き

- 動物生理

- 植物生理

- 生態

- 進化,分類

ただし,1つの章は複数の講義からなり,全部で48個です。

1つの講義は全部で4つのチャプターに分けられ,前半の2つが授業で,後半では30~40分かけて解いた問題について解説がなされます。

なので1つの講義あたり2時間はかかるとみておきたいところです。

このとき結構な数の生物用語が出てきますが,それを聞いてパッと内容が浮かぶ状態になっていないと授業に付いていくのは困難になるでしょう。

例えば遺伝子のところでは前章でも登場してきた「相同染色体」や「乗換え」といった用語に馴染んでいなければなりません。

生物を未習の方がいきなり本講座から始めると,解説動画を理解することすらままならないでしょう。

どちらのレベルから始めようか悩んでいる方は,まずは「高3 生物」を視聴して,解説内容が理解できるかどうかを基準に判断してみるのが良いと思います。

なお,問題の質も標準レベルにまで上がっていて,例えば組換えがテーマの講義では,連鎖のバリエーションが増えたり,独立との見分け方について深い解説がなされていたりもしました↓

組換えの計算式や出現する表現型の比率については,共通テストや私大でもひねった問題として出される可能性があります。

暗記した知識をもとにして,生物界の現象についてより深く学んでいきましょう。

なお,以下に示したのは「ベーシックレベル生物」のときと同じテーマの演習問題(独立と連鎖)になりますが,難易度の違いは一目瞭然です↓

組換えが起こらない完全連鎖の場合と比べながら,正しい答えをすばやく導けるように訓練してください。

こちらも3ヶ月以上の期間を費やしたいものですが,長期休暇を利用して1ヶ月程度で一通りやり遂げることも可能です。

高3トップ&ハイレベル生物

スタディサプリの「高3トップ&ハイレベル生物」は,東大や京大の問題も用いながら,難問へのアプローチの仕方や考察問題の解き方について学ぶことができます。

こういった問題は初めてみる内容のものがほとんどとなるので,まずはどのようなことが書かれているかを理解しなければなりません。

同時に図や表が与えられていることが多く,そこから何が読み取れるのかが問題になりがちです。

本講座内で扱われる内容は以下の通りですが,1つの問題の中で広範囲にわたる知識が問われる場合がほとんどなので,総合問題のように捉えてください↓

本講座が扱う内容

- 同位体を用いた実験

- 染色体と遺伝子

- 興奮の伝導,伝達

- 拒絶反応,抗原抗体反応

- 膜タンパク質,糖の取り込み

- 酵素反応の調節,限定要因

- 遺伝子①

- 遺伝子②

- 生態系内の物質循環

- 進化の仕組み

これまでの生物講座は解説動画を観てから問題を解く形式でしたが,高3トップ&ハイレベル生物ではいきなり問題を解くことになります。

多くが大問2つから成りますが,牧島先生の言う「要素・場所・作用」に注意して解くようにしましょう↓

なお,テキストに解説のページはありません。

収録されているのは問題だけです。

「演習時間については無制限に費やして構わない」ということで,すべての問題に対して自分の答えをちゃんと用意しましょう。

テキストには解答しか書かれていないと言いましたが,解説は講義内で黒板を用いて行われるので,必要に応じて書き込みを行ってください。

本番でまったく同じ問題が出題されることはありませんので,その問題を解くことよりも解答までのプロセスについて学ぶことの方が圧倒的に重要です。

なお,確認テストの方にはこちらも解答以外に解説まで付いていました↓

スタディサプリの良質な問題を使って難しい問題を解くときのコツを掴みましょう!

余談ですが,こういった問題は大抵が院試の問題の改題だったりするもので,例えば予備校講師が予想問題を作成する際には,そういったものをたたき台にして作ることが多いです。

思考する問題が苦手と言う人もいるかもしれませんが,理系で大学の研究室に入ってしまうと実際に「研究テーマ」という形で自分の身に降り掛かってきます。

たとえ入試の問題であっても,考えることを楽しめない人であれば入学後に困ってしまうかもしれません。

まとめ

以上,スタディサプリの高校・大学受験講座から,生物講座の特徴と使い方を中心にまとめてきましたがいかがだったでしょうか。

短期間で学び終えられる「ベーシックレベル生物基礎」の講座は,集中的に取り組めば比較的早く得点が取れるようになります。

一方,生物の入試問題を解けるようになるためには,「ベーシックレベル生物」で基礎知識を固め,さらには「高3生物」に出てくる標準レベルの問題をこなし,さらには実戦的な問題を解くことで初見かつ思考を必要とする問題への対応力を高めていく必要がありました。

後者に関しては,最初に紹介したサブ的な対策講座などでも磨くことができます。

獣医学部や医学部を含む難関大を受験する予定がある方は「高3トップ&ハイレベル生物」の考察問題にも挑戦してみてください。

ここまで色々と書き連ねてきましたが,実際に講義を視聴してみることでより雰囲気が伝わるのは明らかです。

スタディサプリは学年も科目を問わず多くの講座が定額で利用可能ですので,キャンペーンについてのチェックも怠らず,無料体験から始めてみてください↓

-

-

スタディサプリのキャンペーンまとめ

当記事では「スタディサプリのキャンペーンコード」に関する最新情報を記載しています。 ところで,一口に「スタディサプリ」といっても様々なコースやプランが存在し,コーチに見てもらえる「個別指導塾オンラインプラン」や「合格特訓 ...

続きを見る

私も受験科目は生物を選択しましたが,得られた生物学的視点は今の生活においても大いに役立っています。

頑張ってください!