マンガやドラマは昔から,老若男女問わず大きな影響を与えてくれるもので,中には一生の夢につながった人もいます。

例を挙げると,空港で働く職に就いた方の中には,昔ですと「スチュワーデス物語」,ちょっと前だと「GOOD LUCK!!」を観たのがきっかけで憧れを持った人もいることでしょう。

今回の記事では,2020年の教育改革をテーマに,勉強を頑張った先には大きな希望が待っているということを私たちに気づかせてくれる「ドラゴン桜」という作品ついてレビューしてみたいと思います。

マンガが原作ですがドラマ化もされており,これからも多くの生徒や親の心に影響を与えていくはずです。

本記事では,あらすじ含む基礎知識に加え,マンガやドラマに出てきた勉強法についてまとめてみたいと思います。

ドラゴン桜とは

ドラゴン桜は2003年に講談社のモーニングという雑誌で連載されていたマンガです。

原作は三田紀房さんで,その後,続編となるドラゴン桜2も世に出ていますが,まずは1作目について簡単に紹介していくことにしましょう!

偏差値がわずか30の生徒たちを抱え,教師陣までもがどこかしらやる気のない龍山高校を舞台に,凄腕の弁護士「桜木建二」が1年で東大現役合格者を輩出し,奇跡の学校再生を実現するというのが大まかなあらすじで,原作のタイトルは龍(ドラゴン)とサクラサク(合格)に由来します。

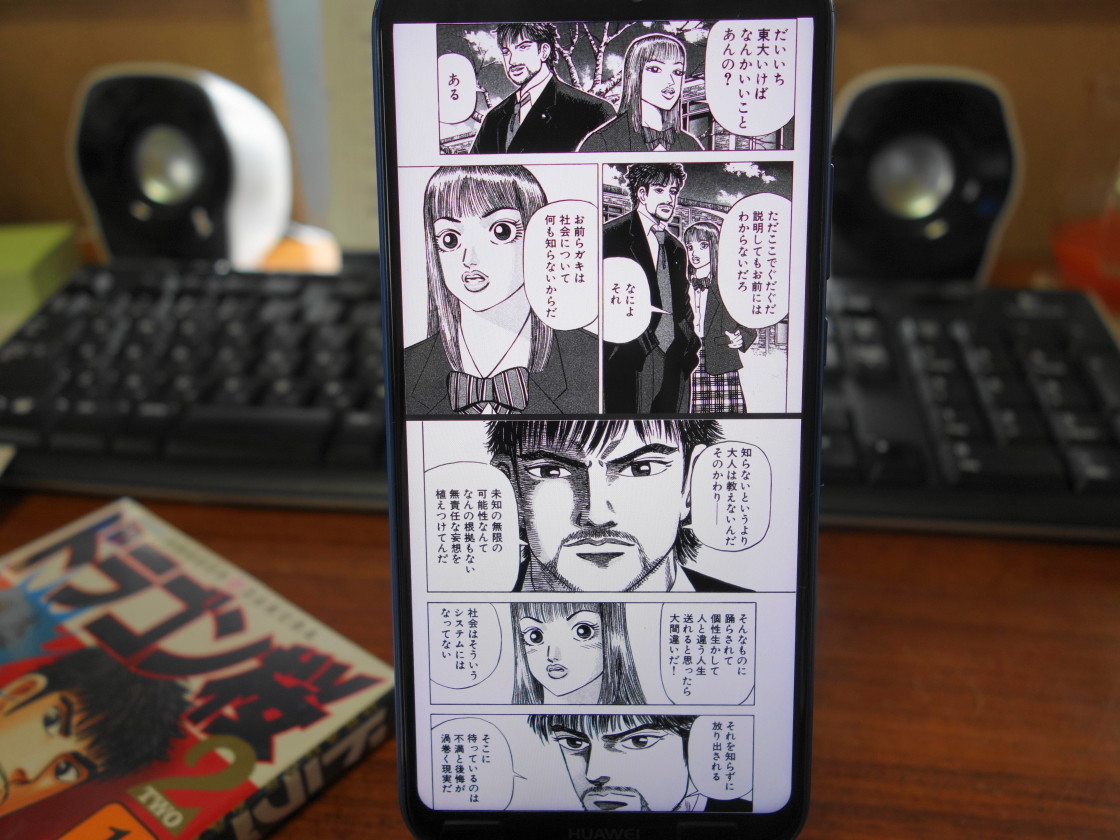

社会に向けてかなり思い切ったセリフを投げかけている印象が強く,ひとつ間違えば大きく非難されそうな出だしですが,読み進めていくと,その裏にはしっかりとした根拠があり,的を得た意見が多いように感じるはずです。

学校で教師がタブー視していることを,変に包み隠さず伝える物言いが多くの生徒たちの心を掴むのでしょう。

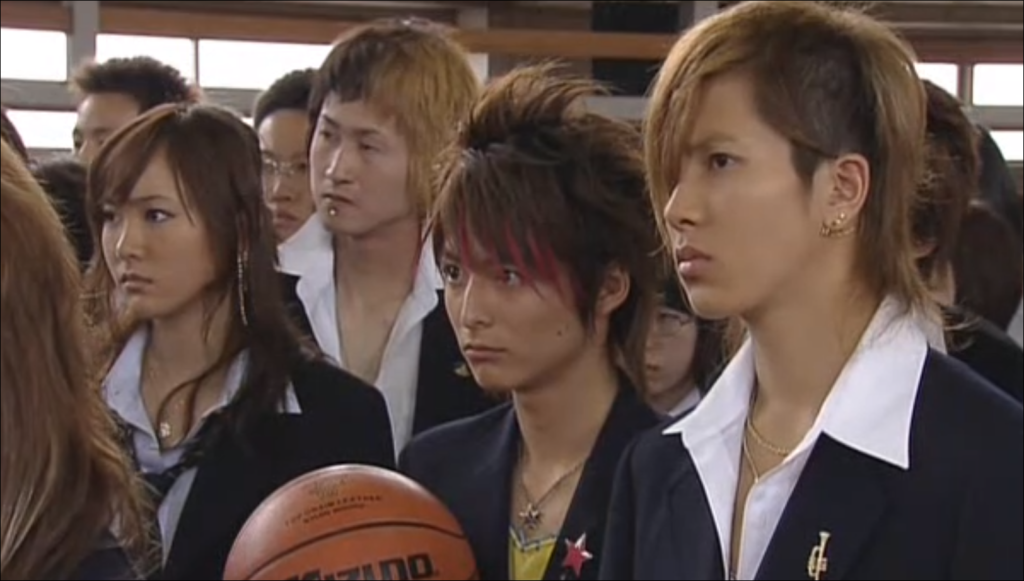

実際に一躍ブームとなり,「講談社漫画賞」や「文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞」を受賞した上,2005年にはドラマ化されました。

「賢いやつは騙されずに得して勝つ。バカは騙されて損して負け続ける。これが今の世の中の仕組みだ!」「だからお前ら。騙されたくなかったら,損して負けたくなかったら,お前ら勉強しろ!!」※ドラゴン桜第1話のセリフより

弁護士の桜木建二(ドラマの主演は阿部寛)は,不良たちにそう言い放ちます↓

ヒロイン役の長谷川京子さんに加え,山Pや長澤まさみさんにガッキーの絡みなどもあって,今思えばすごいメンツが揃っていましたね(当時の平均視聴率16.2%は大ヒットです)。

原作の話に戻りますが,ドラゴン桜で紹介されている勉強法の多くも,マンガのセリフと同様,一見奇をてらったもののようで実はいつの時代にも通じ,長きにわたって役に立つものでした(芥山先生の「正しく読む」ことを中心に据えた授業などは特に)。

そんなドラゴン桜ですが,2007年に単行本21巻をもって完結となりました。

読み終わった感想としては,マンガに出ていた矢島・水野という高校生の対照的な家庭環境を中心に,初めは全くのダメ人間だった2人が,勉強を通じて人間的に大きく成長していく様子がまさにドラマ向きだったように思います。

テンポが良くて泣けるシーンもあり,実際かなり楽しめました。

ただし,タイトルだけ見ると「東大に入るには具体的に何時間かかり,どんな参考書を使えばよいか」がわかる指南書代わりに使えそうな雰囲気がありますが,すぐにでも簡単に実践できる勉強法が載っているわけではないので注意してください。

参考になりそうなヒントはもちろん提示されているのですが,あくまで優秀な指導者が前提になっていて,おいそれと真似しにくいのが難点でした(ドラマに出てくる勉強法は後ほど紹介します)。

しかし,2018年からその続編となる「ドラゴン桜2」の連載が開始になりました。

こちらは前作と比べると,より現実的で実践可能な内容が多く,勉強のヒントとして使える例も多いです。

あらすじやどのような勉強法が登場するかについて,早速次章からみていくことにしましょう!

ドラゴン桜2のあらすじ

ドラゴン桜2は,2020年度以降の教育改革に照準を絞った新シリーズです。

記念すべき第1巻の目次をみてみると,

- 学校の危機

- 東大へ行け!

- グズでノロマ

- 本当にそうか?

- 必要な情報

- 本当に東大に入れる?

- 頑張らない

と,旧作を想沸させる刺激的なタイトルが並びます。

しかも,2の舞台となるのは前作と同じ龍山高校で,桜木弁護士が独自の教育改革を施してから5年以上が経って,かつてのヒロイン水野さんも立派になっていました。

自分の評判を支えていた龍山高校の東大合格率が陰りをみせてきたため,桜木は危機感を覚えて校舎に乗り込みますが,東大にすっかり固執しなくなった新顔の教師陣を見て一喝することから物語は始まります↓

余談ですが,彼は私が小学生の頃通っていた塾の室長に似ているんですよね。

「塾に行きたくない」と電話先で駄々をこねていると,わざわざ数駅かけて飛んできては,耳を引っ張って塾に連れていかれたこともありましたが,現在だとすぐに暴力行為だなんだと問題になるのでしょう。

私は,そういう話を全く聞かなくなってしまった社会をちょっぴり寂しくも感じています。

というのも,他人様の子を叱るという行為は,叱る側に信念と覚悟,そして熱意がなければ到底できないわけで,実際にそれができる人はかなりの人格者だと思うからです(といったものの,あとから話を聞くと実は当時,母親にあらかじめ許可を得ていたそうですが)。

現在社会は,古き良き教師と生徒との結びつきを諦めてしまったようにも見受けられます。

話が逸れたので戻しますが,今回の桜木弁護士の目下の敵は「女帝」と呼ばれる,スタンフォード大を卒業して大手証券会社で活躍した経歴を持つ理事長代行です↓

学園の経営陣に加わった桜木弁護士が,どのように彼女の陰謀(龍山高校を手放す)に対抗していくのかが見ものとなります。

もっとも,そのための策として彼が打ち出したのは,やはり今回も東大合格なのですが。

しかし,ドラゴン桜2で特筆すべきこととして,令和時代の教育改革に向けた内容になっていること以外に,前作と生徒の質が大きく異なることが挙げられます。

偏差値が30台で問題児ぞろいだった前作に対し,今回の生徒は「平均的な家庭で育った,素直で良い子たち」です。

この設定については,より実際の読者像に近いものになったと言えるでしょう。

だからこそ共感しやすく,勉強法なども取り組みやすいわけです。

前作の矢島勇介くんみたいな金持ちのご子息は,おいそれとは周りにいませんからね。

とはいえ,現代の生徒は彼らなりの闇を抱えています。

それは,勉強も学校生活もなんとなく無難にこなし,適当に勉強して適当な大学や会社に入ることに付随する「無関心・無気力さ」といったものです。

どこか冷めていて,夢を持てずになんとなく生きている。

このような悩みを抱える現代っ子の中には,「叱ってくれる大人の元で頑張りたい」と心の底では願っている生徒が結構な数,存在するのかもしれません。

それにしても,天野くんと早瀬さん(今回のメインとなる生徒たちです)が東大専門コースの扉を開いたシーンはいたく感動しました↓

こういった魅せ方は流石ですね!

本シリーズで紹介されている勉強法については次章に譲り,ここではドラゴン桜2の初期設定についてまとめておきましょう↓

- 学力は高3春の段階で偏差値50程度の日東駒専レベル

- 1年間で東大合格を目指す

- メイン生徒の志望学科は文Iと理II

- 教室も担任もない状態でスマホだけを使って勉強する

- 令和時代の生徒像に近い内容

教師については,前作がアインシュタインや芥川龍之介といった過去の偉人たちを元にしていたのに対し,本作では渡辺直美さんや林修先生など,実在する有名人の方が登場してきます。

とはいえ,懐かしの柳鉄之介先生のようなレジェンドも出てきますのでお楽しみに!

ちなみに第2巻以降は以下のようなテーマについて書かれています↓

| 巻数 | 時期 | 主に扱うテーマ |

| 2 | 3月 | 生徒の家庭環境,センター試験の分析方法 |

| 3 | 日々の課題,東大現役合格戦略 | |

| 4 | 4月 | リスニング攻略法とシャドーイング |

| 5 | リスニングのその他コツ,問題の解き方 | |

| 6 | 読解力の身に付け方 | |

| 7 | 5月 | 努力できない脳とその対策 |

| 8 | 数学を学ぶ意味,計算力の重要性 | |

| 9 | 親や社会の教育観,理想の通信教育 | |

| 10 | 6月 | 世の中の嘘と真実,習慣化のコツ |

| 11 | 東大模試の利用法,共通テストと対策 | |

| 12 | 7月 | 東大模試の判定,夏休みの過ごし方 |

| 13 | 8月 | 教育の目的,お金の勉強の必要性 |

| 14 | 9月 | 秋の学びとメンタル対策,閃く経験 |

| 15 | 1月 | 勉強で人生を変える,センター試験,東大まで残り35日 |

| 16 | 本番力の鍛え方,東大2次試験の解き方と本番までの過ごし方 | |

| 17 | 2月 | 東大受験の恐ろしさ,当日の心構え |

なお,2021年6月23日に最終巻である17巻が発売となり,ドラゴン桜2は終幕を迎えました。

私は約3年と3ヶ月をかけてリアルタイムで単行本を買って読んだのですが,一気に読んだ場合と比べて長く時間を共にしてきた分,最後の回想シーンがより深く心に響いたように感じます。

各巻ごとに具体的なテーマが設定されており,勉強法以外にも考えさせられる内容が含まれているため,学生以外の親や指導者にも何かしらの学びがある内容でした。

気になっている方は今からでも是非,読んでみてください!

ドラゴン桜2でおすすめの勉強法

ここでは,ドラゴン桜2で紹介されている,2020年以降におすすめの「新しい勉強法」についていくつか紹介します。

スタディサプリ

1つ目の勉強法として,本格的なスマホ学習の先駆けとなった「スタディサプリ」が紹介されていました。

令和3年度までは文科省の公認ツールにも採用され,多くの中高で使用されていたことを考えるとメインに据えるのも納得です↓

-

-

高校生のための学びの基礎診断と認定ツールの紹介

2018年度から,文部科学省において「高校生のための学びの基礎診断」がスタートしました。 中を覗いてみると,高校生の基礎学力を測定するための一定の基準をクリアした民間試験がずらりと並んでいます。 教育改革においては「生徒 ...

続きを見る

私の周りにも,塾に通わず東大に合格できた仲間が意外に多くいるのですが,彼らが証明したのは有名大学に入るために塾は必須ではないということでしょう。

現代の子どもたちは昔よりも恵まれた学習環境の中にいます。

値段の安さと質の高さを考えてみても,スタディサプリは学年問わず,あらゆる学校教育に使える教材として最有力のサービスでしょう。

部活などで忙しくて通塾する時間がなくても,いつでもどこでも自分でどんどん学んでいくことができるのはオンライン教育が持つ明らかな強みです。

家庭教師で課題となる「やる気問題」に加え,日々の疑問点についての相談は,上位コースにはなりますが,担当のコーチを付けることで解決できます(中学:個別指導コース,高校:合格特訓コース)。

スタディサプリのサイト内でドラゴン桜が無料で読めた時期もありましたが,2作目では逆にマンガの中で登場することになりました。

センター試験

共通テストに置き代わったセンター試験ですが,東大受験に役立つ勉強法としてはまだまだ利用価値があります。

具体的には,早めの段階で(マンガだと高2の3月に)解くことで,受験勉強開始時における学力判定に使うといったものです。

最初900点満点中300点台だった龍山高校の生徒たちですが,はたして本番で700点以上取れるように変わるのでしょうか。

ちなみに第2巻では,どうしてセンター試験が学力判定に適しているのか,またその取り組み方について事細かく解説されていました。

「現時点での学力を知るのが怖い」「自信を失いそう」などと感じている方は,早速過去のセンター試験を解いて現時点での学力を冷静に把握するところから始めてください。

共通テストとセンター試験の関係ですが,センター試験の成績が良い人は共通テストも同じように高得点が取れることは明らかなので,過度に「特別な対策を!」と騒ぎ立てるべきではありません(もちろん,有効な対策が見つかれば積極的に学んでいくべきでしょうが)↓

-

-

大学入学共通テストとは?センター試験と何が違うの

大学入試センター試験に代わる新しいテストですが,2017年にはその正式名称が決定し,以降は「大学入学共通テスト」と呼ばれることとなりました。 その後,数回の試行調査が行われ,難易度以外は順調かと思われていましたが,201 ...

続きを見る

皆が,同じ条件で頭を絞って戦うのが受験です。

今の自分は何をするのかベストなのか考えてみてください。

受験マトリックス,付箋,スマホ

教育改革に伴い,学校においてもホワイトボードや付箋の使用機会が増えてきていると聞きます。

こちらはそれを大学受験に応用した形ですね↓

要するに,チェックリストを用意しては,弱点を付箋に書いて貼っていくという勉強法です。

スマホで撮影し分析した日時を記録として残すまでするというのは,教育現場でもあまりやることがない方法なので,私の目には大変斬新なもののように映りました。

第3巻では,センター試験の結果を受けて,このように苦手や得意を分類して自己分析を済ませた後,どのような順番で成績アップを図っていけばよいのかについて語っています。

SDS法とPREP法

「SDS法」や「PREP法」とは聞きなれない言葉かもしれませんが,相手にわかりやすく説明するためのテクニックです。

大学に入って,就活対策としての面接の受け方講座のようなものを受ければ,こうした方法について習うこともあると思いますが,それぞれの用語を省略せずに書けば,

- SDS=Summary, Details, Summary

- PREP=Point, Reason, Example, Point

となります。

そして,こうした話し方に慣れるために,今まさに勉強している内容を利用すると一石二鳥でしょう。

勉強が得意になりたければ,誰かに勉強を教えてみればいい。

私もそう思って,塾講師を始めたものです。

他人に教えることで自分の理解がより深くなり,分かっていなかったところやつまづくポイントが見えてきますし,論理的な物言いも身に付きます。

なお,第15巻を読むと,これは当事者だけでなく親や教師にも当てはまることだとわかるはずです。

東大を目指す子どもがいるなら,親が東大の問題を解けるようになるのが実は近道なのかもしれませんね。

最近だとこういった対話式学習を実際の授業に取り入れた「ディアロ」のような塾も出てきているので,首都圏にお住いの方は要チェックです↓

-

-

塾ディアロのコース紹介と気になる料金

今回の記事では「ディアロ」という塾のコースと料金内容を中心に,申し込む前に確認しておきたい事柄をまとめていきたいと思います。 メインとなるコースは全部で5つあり,実際の授業の流れや時間割がどうであるかについても併せてみて ...

続きを見る

SNS

英語のアウトプット力を磨くため,YouTubeやXといったSNSを積極的に活用していく様子も,令和時代ならではの新しい勉強法でしょう。

扱う科目はメインとなる英語でアウトプットすることを目的とし,天野君は毎日30秒動画の投稿から,早瀬さんは20回ツイートを義務付けられます↓

「英語で日記を書く」ではないですが,普通は息抜きとして使われることの多いSNSであっても,使い方次第では有効な学習にもなるという好例です。

なお,SNSを上手く使うことで,コメントによる自己肯定感の向上であったり,ミラー効果によって頑張っている人を真似したり,競争心が高まるとされています。

思春期にはそういった意識がより強く表れるものです。

第13巻の夏休みの勉強においては,YouTubeは決まった時間に10分の投稿に変わり,Xは自習室で会ったイケメンを検索する際にも利用されていました(笑)

TED-Ed

「TED-Ed」は5分程度の英語動画が無料で豊富に利用できるサービスで,アニメーションと内容の面白さからリスニング対策に向いています。

ドラゴン桜の説明によると,過去3年の東大リスニング問題のテーマと,このTED-Edで取り上げられた話題がかなり被っていたということです。

TOEIC界隈で似た名前の有名人がいますが,彼もこのTED-Edに感銘を受けたそうです。

第5巻では「東大のリスニング問題では最後の質問を読むとその話の概要がわかる」というテクニックが出てきましたが,これは共通テストの古典に見られる,大意を問う問題を解く際にも応用できます。

京大に合格した理系の友達曰く,「うまく正しい選択肢を選べた場合は(どのような話なのかの予想が最初に的中すれば),それに都合が良いように筋書きを逆算して考えることで,満点をたたき出せる確率が高まる」とのことです。

LINEバトル

第8巻は数学の勉強法が中心で,計算力の大切さをひたすらに説くものでした。

ドラゴン桜のドラマでは,トランプを使って3桁までの足し算を暗算でやっていく勉強法が強烈でしたが,小2レベルの計算100問を3分でやったり,「LINEバトル」と呼ばれるLINEのグループチャットを使って素因数分解の速度を競うといった試みは新しく,今度塾でやってみようと思いました。

ところでみなさんは,「111111」という数が3で割り切れるかどうか,すぐに判断できるでしょうか。

早ければ小学生のときに教わるのですが,ここでは「各桁の数字を足してそれが3で割れれば割り切れる」という法則を知っていることが重要です。

111111は桁の数字を足していくと,1+1+1+1+1+1=6つまり3の倍数ですので,元の111111も3で割り切れます。

見分け方の似た例としては,11や13の倍数を見抜くルールを学んでみるのも面白いです。

ここではあえて書きませんので,興味のある方は是非,調べてみてください。

東大の過去問

ドラゴン桜には「東大の過去問」も随所に出てきます。

上は2005年の数学の問題ですが,第8巻で出てきた因数分解トレーニングのフラグをしっかり回収しているのが見事でしたね。

とはいえ,マンガ内の解説には若干の疑問が残りました(私は,5の因数がa-1にも含まれる可能性について議論しないといけないと感じましたがどうでしょうか)。

私はユークリッドの互除法で解きましたが,色々な方法が考えられるのが東大の問題のユニークなところですね。

また,第15巻では東大本番までの35日間で25年分もの過去問を解くという勉強法が出てきます。

Z会の東大進学教室クラスのテキストなどには,もっと古い過去問からの出題が載っていますが,これも,「志望大学の問題を解けるようになりたいのなら,まさにその大学の過去問で」という原則に基づいたものです。

東大模試

東大模試の利用法は11巻に出てきます。

本書では1年に10回以上ある東大模試のうち,6・8・11・2月のものを受ける方法が推奨され,初回となる6月の会場での様子は特に細かく描写されていました。

メンタルブロックや自分なりの戦略を持って戦うことの重要性についてなど,落ち込んでばかりはいられないと感じさせられる内容だったのではないでしょうか。

また,1回目の模試判定や復習の仕方については第12巻で触れられますが,C判定からは良い判定と見なしてよいとのことです。

なお,8月の模試まではE判定でも受かる前提で話が進みますので,該当してしまった人も結果を求めすぎず,秋以降の伸びに期待してください(乗り切るためのメンタルについては第14巻参照)。

みんチャレ

勉強を習慣化するためには,他人に頼ることが重要です。

例えば難関校の生徒であれば,周りがみんな勉強している雰囲気に背中を押してもらえますが,そうでない場合は,続けるコツを知っている人によって制作された,便利なアプリを使うのが一番だと言います。

みんチャレは,自分が習慣化したいグループに参加し(または自分で立ち上げ),最大5人のメンバーとともに励まし合いながら毎日勉強を続けていくことが可能になるアプリです。

勉強をしたらすぐに報告する。

それに対する,みんなからのコメントが辛い受験勉強の支えになれば大成功です。

自分が中心となって1からグループを立ち上げる場合,「7日,21日,90日」がデフォルトのグループ存続期間として選べますが,満了になったタイミングで延長することもできます。

ただし,集まる人は皆三日坊主になりそうな人たちであるため,特に勉強に限っては周りから何かを習えるとまでは思わないことです。

習慣化ができ次第,卒業すべきアプリの筆頭だとも言えるでしょう。

歴史漫画

夏の勉強の息抜きとして,漫画が勧められていました。

ただし,勉強に関係のないものではなく「歴史漫画」です。

確かに,私の塾でも古典(入試に出る源氏物語など)を漫画で読むよう指導する先生もいますね。

ストーリーが頭に入っていれば,古典的仮名遣いであっても「あ,あの話か!」となるのでしょう。

ただし,どちらも全部揃えようとすると2万円くらいかかってしまうのが玉に瑕です。

また,これ以前に,そもそもの読解力が重要だということも第6巻で触れられていたように思いますが,以下にまとめた事柄にはくれぐれもご注意ください↓

-

-

頭が良い中高生は「読む力」が高い件について

最近はコンビニやスーパーも無人化に近づきつつあり,ロボットが人間に代わって多くの仕事を請け負う時代の到来をより一層意識するようになりました。 そのような社会において必要とされる人間であるためには,ロボットが苦手とするコミ ...

続きを見る

ドラマに出てきた勉強法

コロナによる延期はありましたが,2021年4月25日からドラゴン桜のドラマが開始されました。

便宜上,1作目のものをドラゴン桜(2005)としますが,本章ではそれらドラマに出てくる勉強法について簡単にまとめてみようと思います。

原作に近い内容もありますが,ドラマオリジナルの内容であったり,実際に使われているドリルの商品名など,原作とは別物だと思って観た方が良いでしょう。

漫画から入ると,ドラゴン桜(2021)1話目のパラレルワールド的なハチャメチャ展開に困惑することと思いますが,とりあえず2話までは観るようにしてください。

ドラゴン桜(2005)

主な配役

桜木建二:阿部寛

井野真々子:長谷川京子

矢島勇介:山下智久

水野直美:長澤まさみ

緒方英喜:小池徹平

香坂よしの:新垣結衣

小林麻紀:紗栄子

| 話数 | 勉強法 |

| 1 | 特別進学クラスの開設 |

| 2 | 勉強合宿の開始(10日間毎日16時間:数学9時間,国語3時間,英語3時間,暗記1時間) |

| 3 | 卓球の姿勢で暗算,算数ドリル(くもんの小学ドリル)・中学ドリル(数学研究社の10分間集中トレーニング),競歩して公式暗記,ペアになって間違いを教え合う |

| 4 | 柳鉄之介による数学(トランプ足し算,問題・解答同時プリント) |

| 5 | 阿院修太朗による理科(コマ割りマンガ理解術),芥山龍三郎による国語(クイーンズコミックスのGENJI,ゴロで覚える古文単語,出口のシステム現代文),モーニングコミックスの蒼天航路,試験前日の心得 |

| 6 | ひたすら褒める,川口洋による英語(歌と踊り暗記術) |

| 7 | スクラム勉強法(山川出版社の世界史教科書と用語集,メモリーツリー),東大模試の攻略法 |

| 8 | 東大模試の活用法,第2回合宿(時間を決めずノルマ方式) |

| 9 | 正しく読む,受験生を持つ親の心得(繰り返すという対話法) |

| 10 | 頑張ること,追い読み,センター試験対策,秋以降の勉強法 |

| 11 | 東大2次試験対策 |

トランプ足し算やマンガを用いた勉強,さらには川口先生の授業など楽しい勉強法も出てきますが,10日間毎日16時間の合宿や,100周しながら数学の公式を暗記するなど,昭和や平成の世代に理解しやすいスパルタ指導も多いです。

悔しさをバネに東大を目指すことが基本方針として1つあり,マンガに出てくる「バカ鉢巻」も登場します。

観ていると,先生の指導力ありきなところもあるように感じますが,ドラマでは言葉の力をより感じられ,前向きな気持ちになれるはずです。

ドラゴン桜(2021)

主な配役

桜木建二:阿部寛

水野直美:長澤まさみ

瀬戸輝:髙橋海人

早瀬菜緒:南沙良

岩崎楓:平手友梨奈

天野晃一郎:加藤清史郎

藤井遼:鈴鹿央士

小杉麻里:志田彩良

原健太:細田佳央太

ドラゴン桜(2021)の方ですが,最初に観たときの衝撃は大きく,マンガの内容を忘れないことには話についていけそうにないと感じました。

少なくとも,マンガにバイクでチェイスするシーンは出てきませんでした(西西コンビはお気に入りです)し↓

そもそもの舞台も龍山ではなく「龍海」学園高等学校となっていて,生徒の偏差値は36でした。

とはいえ,ドラゴン桜2のマンガに出てくる理事長や教頭,早瀬,天野,小杉,藤井などは同姓同名で登場していますし,3話からは原作のテイストが前面に出てきました。

劇中で紹介される勉強法は,原作にちなんだものもありますが,使用時期や使い方に違いがあったり,大学受験生御用達の各種参考書(化学の新研究,英単語ターゲット,山川の世界史など)以外に,架空の参考書(シグマベストに似た「オメガベスト」など)なども登場してきます↓

| 話数 | 勉強法 |

| 1 | 特になし |

| 2 | 共通テスト(得意・不得意のチェック) |

| 3 | 中学問題集全教科(学研プラス社のわかるをつくるシリーズ:3週間で5周),SNS |

| 4 | スタディサプリ(ベーシックプラン+教師による管理),家庭の10ヶ条,柳鉄之介による計算プリント(小2の四則演算:3分で100問) |

| 5 | ビデオ通話による計算トレーニング,高校基礎ドリル(英数国の3教科:2週間で5周),語彙力を増やすゲーム(マジカルバナナ,漢字十字クロス), |

| 6 | 走れメロスの要約(10分で100字),大宰府治による読解力の講義,競争心をあおる,食事のポイント,試験日と同じ過ごし方をする,英単語を使ったしりとり |

| 7 | 東大模試とリスニング対策(ぼそぼそシャドーイング) |

| 8 | 性格別の夏休み勉強法(拡散型と保全型),自己採点するときのポイント |

| 9 | 古文単語の覚え方,数学と証明問題,英作文のための基本例文,共通テストの心構え5ヶ条 |

| 10 | 東大試験を突破するヒント,人生論 |

なお,瞬間記憶能力を保有している生徒のために,英語で書かれた専門書とジーニアスの英和辞典も登場してくる新展開など,オリジナル要素が多くて面白かったです。

ちなみに,昆虫の飛翔については,鳥の40倍に近い筋収縮回数でありながら筋肉疲労を感じなかったり,エネルギーの獲得機構についても全くわかっていないのが20年前の話でした。

今はどこまで研究は進んでいるのでしょう(虫がゆらゆらと左右にホバリングするような動きも,人間はいまだに再現できません)。

また,海辺を元気に走りまわっていたのはマメクワガタだと思われますが,樹液ではなく虫の死骸などを食べます。

7話に出てきた「ぼそぼそシャドーイング」は,原作の方だと4巻でナベアケミ(渡辺直美)先生が教えてくれましたが,これはもともと,スタディサプリで関先生が推奨している方法です。

なお,頭を働かせるために必要なブドウ糖つながりで,こんなお菓子ともコラボしていました↓

将棋の棋士の方も,よく対局中に食べているのを目にします。

なお,原作でやや不足ぎみだった精神面での指導が,ドラマの方では存分に行われているように感じました。

ウルッと来るシーンがほぼ毎回あるのですが,それを指導しているのは,もはや桜木先生ではなく「阿部寛先生」です(笑)

ちなみに「勉強はこの国で許された唯一の平等だ(3話)」というのはその通りで,就活では学歴に加え,性格や見た目といった自分ではどうしようもない要素が評価に加わってきますし,Webテストはどれだけの大学生が自分1人の力で解くのでしょうね。

いずれにせよ,話数が進むにつれ,じわりじわりとキャストの実力が際立ってきて,柳先生の言葉をお借りすれば「評価も爆アゲ」でした。

特に最終話である第10話は,1話目からしっかり観てきた人ほど響く内容になっていたように思います。

あまりに多くの数の真実が最終話に詰まっていて,人生の経験を積み重ねた人ほど,自分のこれまでの経験が思い出されたのではないでしょうか。

あえて険しい道を進むという話では,簡単に決められるPKであっても一番難しい決め方を選んだロベルトバッジョの姿が浮かびましたし,東大の2次試験では私も会場で後ろの席にいた人にパーカーのフードが邪魔だなどと難癖を付けられたものです。

そんな日曜劇場ドラゴン桜ですが,2021年6月27日の放送で大団円を迎えました。

まとめ

以上,ドラゴン桜のあらすじとマンガやドラマで紹介された主な勉強法(教材)についてまとめてきました。

ドラゴン桜2の第1巻で桜木弁護士は言います↓

2020年以降の社会では,目的以外のこと,機能的でないもののためには働かず,意味不明なルール・理不尽な要求・根拠が乏しい慣習には従わない意思表示をするべきだ

と。

知識を詰め込むだけでは,これからの社会はもちろん,その前段階にあたる共通テストにさえ太刀打ち出来なくなるのは新傾向の出題をみても明らかです。

加えて総合型選抜や学校推薦型選抜(いわゆる昔のAO・推薦入試)が合格者の半分を占めるような現状は,昔の受験観とは大きく異なります。

このマンガを読んでいると色々と気づかされることが多く,受験生が読む以上に保護者の方におすすめできるかもしれません。

このように,親の心構え的な内容も扱っていますし↓

親の抱える悩みについても,明快な物言いで吹き飛ばしてくれることと思います↓

ドラゴン桜2を通して,学校で学んだ知識をどう現実世界の問題に生かしていくのかについて学んでいきましょう!

公式HPは以下からどうぞ↓

公式HP

最後までお読みいただきありがとうございました。