社会という教科を勉強する際,教科書や問題集を使えばよいくらいのことはわかっていても,はたしてどのような順番でもって学んでいくのが最善なのでしょうか。

また,定期テストのときだけノートを使うのではなく,受験にも役立つノート作りを普段からしておくことができれば,いざ最高学年となって社会を学び直す際にとても役立ちますし,大きな時短にも繋がります。

たとえ塾に通ってみたところで,やるべき問題集の宿題が別に与えられるだけで,普段の勉強法について教えてくれるところは少ないですから,「社会の勉強法やノート術」についてここでしっかり学んでおきましょう!

社会の正しい勉強手順

社会で扱う範囲は中学だと地理・歴史・公民の3つがあり,高校になると日本史や世界史,公共や倫理,政治経済などとさらに数が多くなって大変だと嘆く生徒も多いのですが,勉強法は共通のものがただ1つしかありません。

いわゆる暗記科目の勉強法となり,自分で何か新しいアイディアを作成したり試行錯誤や計算をしたりといった作業も少ないです。

そのため,勉強をする際は「読む→解く→確認する」という手順に従うようにします↓

- 教科書を読む

- 問題を解く

- ノートを確認する

もちろん,これらそれぞれにおいて社会科ならではの注意点があるわけで,以下で1つ1つみていきましょう!

教科書を読む

まずは教科書を読んで内容を理解します。

教科書というのは誰が読んでもわかるように書かれてはいますが,学校で授業をまともに受けた直後であればまだしも,時間が経つか予習段階だとやりづらいと感じることも少なくありません。

その場合,歴史について学べる学習マンガを読むでもスタディサプリのようなオンライン教育サービスで動画を観るでも構わないので,全体像を軽く把握してから教科書を読むようにするのが良いでしょう。

ところで,学校がテスト期間になって早く勉強を済ませたいからと,授業ノートをいきなり見返すことから始めることのないようにしてください。

大前提として,テストで出てくる問題というのは文章の形で問われることが多くなっていて,令和の時代は論理的思考力を問うなどの目的でさらに長文化・複雑化する傾向にあります。

ですが,ノートに書かれている内容はあくまでキーワードの羅列にすぎず,そこにストーリーは存在しないわけです。

話がないとイメージもできないので,記憶にも残りづらくなります。

以上のことから,定期テスト前であっても,まずは教科書を読んで内容を理解するところから始めることが大切なのです↓

とはいえ,隅々まで読んで覚えようとしてしまうと物凄く時間がかかってしまい,効率が良くありません。

特に日本史や世界史のように,何らかの出来事が新しい事件の起因となるような科目の場合,全体の流れを追うことが重要なので細かいところは後回しにすべきですし,地理や政治経済のような科目であっても,太字になっている用語を中心に確認していく程度に留めましょう。

なお,たかが1回通しで最初から最後まで読んだくらいではまだまだ理解が不十分のはずですし,どの部分が重要なのかまでは意外とわからないものです。

ゆえに,この段階でチェックペンで線を引いたりはしません。

問題を解く

教科書を一通り読んだら,ワークや問題集を使って実際に問題を解いていきます。

この作業を通して「試験ではどういったふうに出題されるか」だったり「覚えるべきキーワードが何なのか」を具体的に知ることができるわけです。

教科書を読んでわかったつもりでいた内容であっても,文章の形で問われてしまうとなかなか答えるのが難しいことに気づくことと思います。

ワークや問題集に初めて挑戦するときは,ほとんどの問題が不正解になるのが普通だと言っても過言ではありません。

全然できないからと「自分は地頭が悪いんだ」などと,こんなところで意気消沈してしまわないように注意してください。

偏差値が70を超えている人であってもほとんどがそんな程度です。

なお,塾でよく指摘することなのですが,このときワークや問題集にいきなり答えを書き込まないようにしましょう。

以下のように書き込んでしまえば,たった一度しか問題を解くことができなくなってしまいます↓

上のワークによく目を凝らしてみると,解答欄の1つ1つにわざわざチェックボックスが設けられていることに気が付くのですが,この生徒はそれを全く活用できていません。

書き込みを行ったとしても,間違えた問題に関してはバツを付けるのではなく,再度挑戦できるよう,消しゴムで消すだけに留めておくべきだったのです。

基本的にワークや問題集というのはノートに繰り返し解き直すようにします。

そして,間違えてしまった問題は時間を空けて2回,3回とやり直し,正解できたときにチェックボックスを塗るようにしてください。

そうすれば,上のワークで間違えた問題を最低3回解くことができるようになります。

これを言うと決まって,

「ワークに書き込んで学校に提出しないといけないんですが…」

という言い訳が返ってくるものですが,その場合,ワークを事前にコピーしておくのはいかがでしょうか。

このような勉強法は私の塾においては常識となっていますが,転塾してきた生徒をみるに浸透しているようには思えません。

特に集団指導が主体のところでは,ワークの正しい使い方すら指導できていないのが現状なのです。

ノートで確認する

最後に学校のノートの見直しを行いますが,これは総確認を目的としていながらも,教科書やワークを使っていた際には意識できていなかった重要事項を選別するための作業にもなります。

勉強を始める前であれば単にキーワードの羅列でしかなかったノートであっても,ストーリーが頭の中に入った後で読むと単語の行間までもが読めるようになっていて,実力が付いたことを実感できるはずです。

ノートを見ながら社会の授業を再現できるのが究極形とされ,ワークに出てきたキーワードには特別な注意が払える他,学校の先生が追加で板書したような重要用語の存在に気がつくこともあるでしょう↓

後者のような用語は教科書の端の部分に小さく書かれていたり,一部の教科書にしか載っていない知識だったりするので,テストで高得点を狙う方はこれらまでしっかり覚えておきましょう!

以上が社会を勉強するときの基本的な手順ですが,ここまでの内容を実践してみるだけでも,定期テストの点がだいぶ変わってくるように思います。

ですが,試験範囲の内容をかなり理解できた状態から,さらに数冊のノートを別に作っておくことができれば,ここまでの頑張りを入試対策にまで役立てることが可能です。

次章では,入試にも使える社会のノート術についてみていきましょう!

受験に使える社会のノート術

ここではチェックペンを使ったノート術とまとめノートの作り方の2つを詳説します。

チェックペンを使う

ZEBRA社が発売しているチェックペンですが,今では多くが使う人気ツールの1つになりました。

とはいえ,上手に使わないとむしろ害悪になる危険性をも秘めています。

例えば以下は,新しい内容を習いたての段階でチェックペンを用いてしまった場合に往々にして起こる失敗例で,書いた本人が「うまくマーキングできずに困惑してしまいました」と正直に告白してくれました↓

ほぼすべての重要語句にチェックペンが引かれていますが,頼りにできる説明部分が少ないため,隠すための赤シートを使って解いてみたところで一体何の話なのかわかりません。

多くの人は上のようなノートを前にして到底勉強する気にはなれないでしょうが,こうした作業に多くの時間や気力を費やして勉強を頑張った気になってしまう生徒もいるくらいです。

もしも丸暗記せざるを得ない状況に陥っているのであれば,上のようなノートを作るのではなく,一定時間をかけて内容を覚えた後,白い紙に学んだ内容を書き出してみる方がずっと良い結果に繋がるように思います。

先述したように,教科書に書かれた文章の中で真に大切な箇所がわかるようになるのは,勉強の最終段階に差し掛かってからです。

そこまでは教科書やワークを使って勉強し,ただ教科書をチェックペンで汚してしまうだけにならないよう注意しましょう。

ちなみに,マーキングを行った教科書もノートと見なすことについては令和時代におすすめしたい勉強法とノート術をお読みください。

今の学年が1年生である場合,教科書は3年間ずっと使うことになることを考慮し,マーキングに慣れていない方は,教科書の試験範囲をコピーしたものにチェックペンを引くことをおすすめします。

必要分だけまとめてホチキスで綴じておれば,持ち運ぶ際にも便利です。

さらなる上級テクニックになりますが,チェックペンやシートには緑と赤の2色がある(最近は青とピンクの2色が主流だったりします)ので,これを利用して,

- 覚える用語は緑

- 説明の部分は赤

といった具合に,色を分ける工夫もできます↓

「ある事柄について説明せよ」といった問題文に苦手意識がある中高生というのは,文章に慣れていないことが原因でうまく答えられないことが非常に多いです。

特に歴史の教科書は各種用語が文脈を伴ったストーリーの中で出てくることがほとんどですから,上で赤のチェックペンを引いた説明部分を中心に覚えていくようにしてください。

文章をノートに書き写すと物凄い時間がかかってしまいますが,チェックペンを引いて暗記シートを被せて声に出してチェックしていくだけであれば短時間で済みます。

まとめノートを作る

学校の定期テストに向けて必死に勉強したわけですから,いざ受験生になったときに,当時のノートを再利用できたら効率的ですよね!

とはいえ,学校で作ったノートは分野が特定部分に偏っている上に数ページに分かれて書かれているために,一目見て多くの知識を思い返す用途に適した形式にはなっていないわけです。

そこで,入試に役立つ「まとめノート」を作ってみましょう!

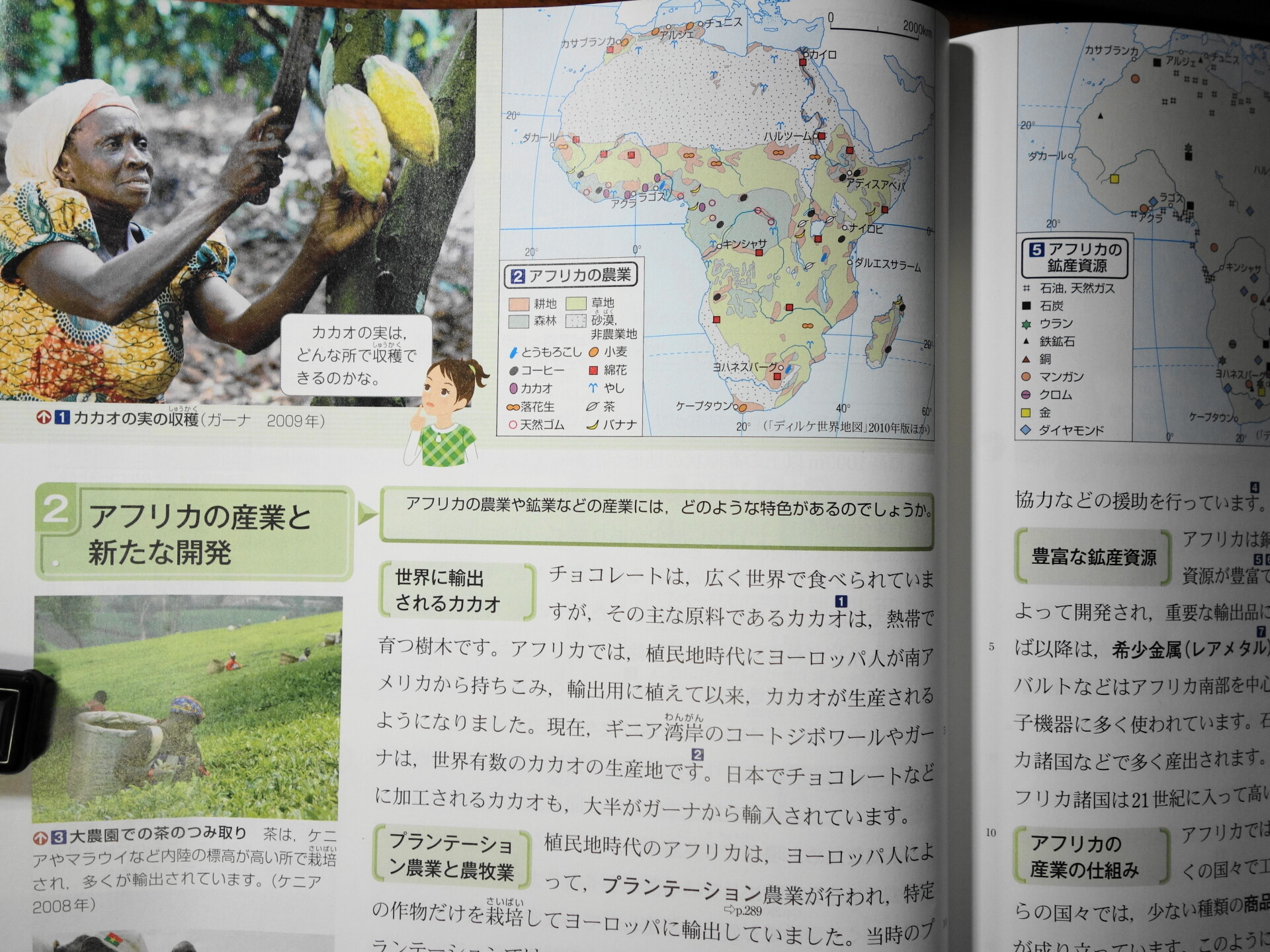

1つ目に紹介するのは白地図を貼り付けたノートで,これは例えば地理の勉強に役立つものですが,精密なものより自分で適度に簡略化して書いた地図の方が逆に覚えやすいこともあります。

このとき,農作物や工業地域など,1つのテーマを決めて整理することがポイントです↓

オレンジやピンク色のペンは赤シートで消せるので,鉛筆でカッコを付けておくことさえ忘れなければ,シートを載せたときに空所のように見え,問題集代わりに使うことができます。

広範囲の内容を1つにまとめ上げるほど,幅広い知識が繋がって深い理解(入試での高得点)へと繋がりやすくなりますが,まとめノートを別のノートに貼っておくか,どこかにファイルして貯めこんでおくことで,数年後であっても再度用いることができるのです。

歴史を学ぶ場合は年表をまとめたノートを作ると良いでしょう↓

日本史や世界史ですと,全体を俯瞰して学び終えてから細かいところを覚えていくことになるため,年表の形で重要事件を中心に覚えていく作業はよく理解を助けてくれます。

なお,まとめノートを作る際のポイントは余白を多めに取っておくことで,2年生のときに作ったノートを3年生になって再度使用する際には,さらに難しい問題集を終えて学んだ重要な事柄を書き加えるようなことが可能になるわけです。

上のノートが完成形ではなく,あくまで未来の自分に向けた準備というわけで,例えばイラストを描いたり写真を貼ったりしてカラフルにすることも考えられますし,もちろん,興味を持った事柄については生成AIに質問した内容などを現時点で書き加えてしまって全く構いません。

また,3つ目の方法として,マインドマップ(メモリーツリー)を使ってまとめノートを作ってみるのもおすすめです。

これは,生徒が独力で実践するにはやや難しい方法かもしれませんが,最近では小学生向けの名探偵コナンゼミという教材の中でも出てくるほどに,その価値が見直されつつあります。

大人向けのビジネス書でも紹介されることが多いので,普段アイディアを整理するのに使っている保護者がいてもおかしくありません。

マインドマップを使ったまとめノートですが,真ん中にメインテーマを書き,そこからいくつかの小テーマに枝を分岐させ,末端にいくほど具体的にしていく図解法となり,多くの情報を1ページにまとめられるのが魅力です↓

例えば公民で,国会や内閣の仕事を全部マインドマップにしてしまってたところで10ページにも満たないでしょうし,社会以外の幅広い教科においても同様に書くことができます。

詳しくはマインドマップを使った勉強法!書き方や実例を学ぼうで学んでみてください。

まとめ

以上,社会の勉強法とノート術の紹介でした。

勉強法では「教科書を読む→問題集を解く→ノートで確認する」という手順が大切で,ワークは提出する前にコピーを取っておくなどの工夫が必要になります。

また,チェックペンを使ったノート作りでは,色の使い分けにも配慮し,教科書をコピーして使ったりむやみにチェックをしすぎないことであったりと,注意すべき点が複数ありました。

さらには工業地帯を白地図にまとめたり,年表にまとめて全体を見通したりする方法を紹介した他,広い範囲の知識を1枚にしたマインドマップなどの「まとめノート」を作っておくことで,受験生になったときに過去の頑張りが生きることも忘れないでください。

最後になりましたが,勉強法やノート術に正解はありませんし,他人に覚えやすいからといってそれが自分に当てはまるかどうかはわかりませんし,その逆も然りです。

例えば以下のノートは,書いた私にとってみればとても便利なものですが,他人には読みづらいことこの上ないでしょう↓

ですが,私がこの数年で学んだ知識はすべて上のノートに書き込んであり,今でも旅行するたびに内容を更新し続けています。

なお,受験で良い結果を残すためには「どの時期までにどの範囲を進めておくのか」といった学習計画も重要です。

例えば中学生であれば中1から使える!高校受験におすすめの参考書と問題集,高校生はプランブロック式戦略的学習計画法!理系独学者は必読の記事が参考になるかと思います。

当サイトに掲載している他のノート術の記事と併せて,是非参考にしてみてください。

ここまでお読みいただきありがとうございました。