今回は「スタディサプリの高校数学講座」についてまとめていきたいと思います。

ところで,数学を勉強するにあたって苦手な人ほど予習が効果的であることはご存じでしたでしょうか。

もちろん,不得意な生徒の場合,それを独学で行うのは高確率で不可能なのですが,スタディサプリの助けがあればなんとかなります。

画面越しにはなってしまいますが,誰かに習うことにはそれだけの価値があるわけです。

最初にどのような講座があるのかすべてを列挙するところから始めて,1つずつ詳しく見ていきたいと思います。

当記事を読むことで,みなさんの偏差値アップに役立つ講座が見つかれば幸いです。

スタディサプリの数学講座について

スタディサプリの高校数学講座ですが,講義動画が付いた通年講座をピックアップしていくと全部で22講座があります。

そのうち,数学IAIIB関連の講座が15,そして数学IIIのものが4講座,Cの講座は重複を許して12講座,あとは中学の総復習が可能な講座が1つです。

注意

スタディサプリの数学講座は改訂版に移行しました。数学Cが実装されたところが大きく,元々のB内容にあったベクトルとIIIにあった平面上の曲線と複素数平面に相当します。

それらのタイトルを箇条書きにしてみましょう↓

- 中学総復習数学

- ベーシックレベル数学I

- ベーシックレベル数学A

- ベーシックレベル数学II

- ベーシックレベル数学B

- 高1高2スタンダードレベル数学I

- 高1高2スタンダードレベル数学A

- 高1高2スタンダードレベル数学II

- 高1高2スタンダードレベル数学B

- 高1高2ハイレベル数学IAIIB+C(ベクトル)

- 高1高2トップレベル数学IAIIB+C(ベクトル)

- 高3スタンダードレベル数学IAIIB+C(ベクトル)<単元別学習編>

- 高3スタンダードレベル数学IAIIB+C(ベクトル)<総合問題編>

- 高3ハイレベル数学IAIIB+C(ベクトル)<単元別学習編>

- 高3ハイレベル数学IAIIB+C(ベクトル)<総合問題編>

- 高3トップレベルIAIIB+C(ベクトル)

- ベーシックレベル数学III

- ベーシックレベル数学C<ベクトル編>

- ベーシックレベル数学C<平面上の曲線/複素数平面編>

- 高3スタンダードレベル数学III+C(平面上の曲線/複素数平面)

- 高3ハイレベル数学III+C(平面上の曲線/複素数平面)

- 高3トップレベル数学III+C(平面上の曲線/複素数平面)

色分けの意味ですが,「赤=中学内容,青=数学IAIIBCの導入レベル(高1~2),緑=数学IAIIBCの入試レベル(高3),橙=数学IIIC」です。

さて,実際どの講座を取ればよいかについてですが,中学内容のものはさておき,予習が目的だったり数学が苦手だったりする方は,より簡単なレベルのものから始めるようにしましょう。

靴などはサイズで迷ったらワンサイズ上のものを選ぶのが鉄則ですが,勉強はむしろその逆であることに注意してください。

無論,時間が許せば一番下のレベルから始めて全レベルを受講するのが理想ですが,学校ですでに習った分野がある場合はその限りではありません。

なお,復習の際,講義で扱った問題を解き直すことになりますが,そのときの工夫として,違うレベルの講座の同範囲の問題を使って確認してみることも可能です。

例えば普段ハイレベルの講座で学んでいる方でしたら,トップレベルの演習問題を使って復習してみてはいかがでしょうか。

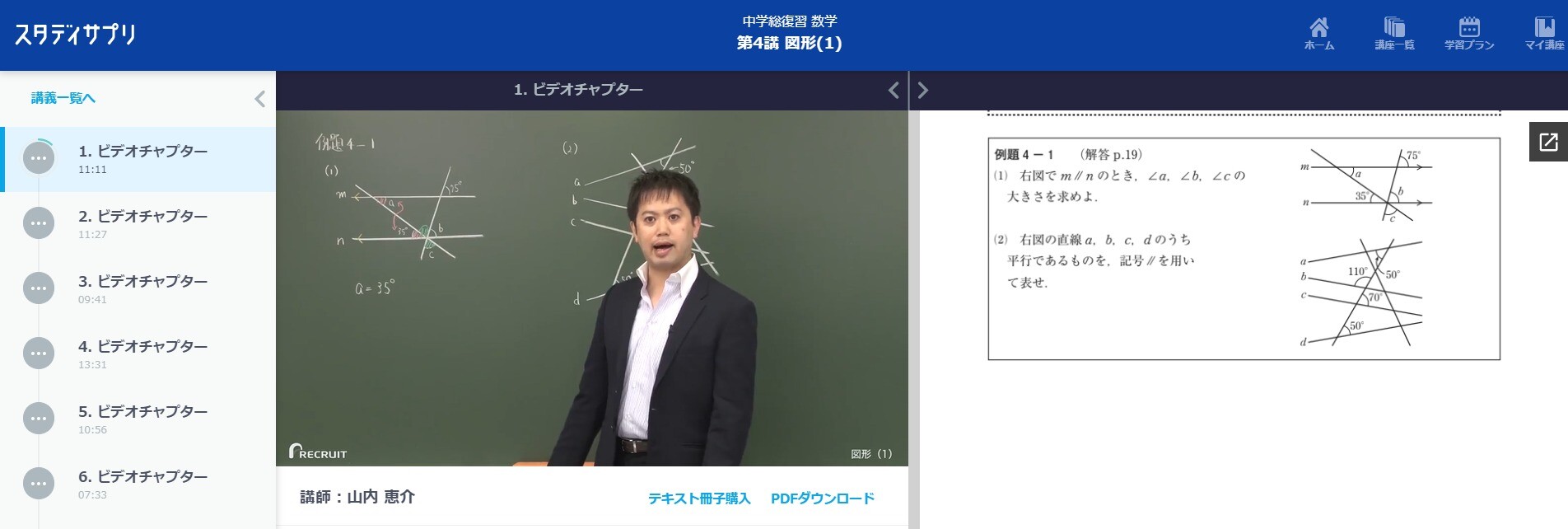

スタディサプリの数学講座では,難易度の高い講座を担当する講師(堺義明)とその他レベルを担当する講師(山内恵介)が別に存在していますので,同じ範囲を異なる講師に習うことで,自分がよりわかりやすいと感じる解説に出会える可能性が高まります。

数学の理解のしやすさは講師の人柄との相性も大きいですが,ここは柔軟に構えて,

この範囲の解説は山内先生の教え方がわかりやすいな。でも,あっちの問題を解くときは堺先生のやり方を真似してみよう

などと振る舞うのがベストでしょう。

次章からは,先の4つの色分けに従って各講座を詳しく紹介していきますが,論より証拠で「早速使ってみるよ!」という方は,スタディサプリのキャンペーンコードのまとめに目を通してから始めるようにしてください。

中学数学を扱う総復習講座

最初に紹介するのは「中学総復習数学」という名の講座で,スタディサプリの高校数学で唯一中学内容を扱ったものとなり,高校1~2年生向けの講座の中に見つけることができます。

高校・大学受験講座で申し込んでも小学・中学講座の内容も見放題になるところがスタディサプリの魅力の1つなだけに,「中学講座の方でも習えるのだからこちらは不要ではないか?」という疑問の声が上がるかもしれません。

ですがこちらは,わずか10講義(約20時間)で中学の3年間をかけて学ぶ範囲を復習できてしまう講座となっています。

実際はスピードを重視しているだけではありません。

中1・中2といった学年に縛られずにカリキュラムが組まれていることもあって,講師側からすれば自分がベストと思える順番で教えられるというメリットがあります。

例えば「関数」の講義でみてみると,1次関数(中2で習う単元)と2次関数(中3で習う単元)が一緒になって出てくることになるわけです。

本講座の使い方ですが,毎回例題と類題が6題ずつ用意されているので,例題を予習段階で解いてから授業に臨むようにしましょう。

あくまで,一度学んだ記憶を蘇らせるための講座ですので,解いていて手も足も出ないようであれば,それこそ中学講座にまで戻ってやり直してください。

実際の講義ではマルやバツを付けるだけで満足せず,これまでになかった数学的な捉え方ができやしないかまで考えてみることが大切です。

そして,復習する際にはその新しい考え方をできるだけ使うようにして,類題も含めて解いていきます。

ここまでやってようやく1講座が終了となりますが,例題と類題はほぼ同じ形をしているので全問正解を目指しましょう↓

高1~高2生向けの数学IAIIB講座

続いて数学IAIIB(一部Cのベクトルも)を扱う講座をまとめますが,対象学年の違いによって講義の目的は以下のように異なっています↓

- 高1・高2生向けの講座=入試のための実力を養成するための講座

- 高3生向けの講座=入試演習を題材として実践力を高めていく応用講座

そのため,同じ「スタンダード」と書かれていても,「高1・高2スタンダードレベル」と「高3スタンダードレベル」では難易度に大きな差があることに注意してください。

正しいカリキュラムに則った進め方では,

- 高1・高2スタンダード→高1・高2ハイ→高3スタンダード

という順番で知識を積み重ねていく必要があります。

高3生向けのIAIIB講座の解説は次章に回し,本章では高1・高2講座のみを扱うことにしますが,それぞれのレベルと難易度については以下の通りです↓

スタサプ数学IAIIBのレベル設定

ベーシックレベル=数学が苦手か未習範囲の先取り用

スタンダードレベル=教科書レベルで演習問題が多め

ハイレベル=知識確認の後は応用問題を扱う

トップレベル=難しめの応用問題が中心

これらの講座1つ1つについてこれからみていきます。

ベーシックレベル

該当講座

- [新版]ベーシックレベル数学I(60講義)

- [新版]ベーシックレベル数学A(41講義)

- [新版]ベーシックレベル数学II(72講義)

- [新版]ベーシックレベル数学B(33講義)

まずはベーシックレベルIAIIBを解説しますが,予習は不要で,まだ高校数学を何も知らない方が公式や要点を1から学んでいくための講座となります。

公式を丸暗記している人が大半ですが,成り立ちを覚えておくと忘れにくいですし,東大の入試で基本公式の証明が問題になったことも一度や二度ではありません。

講座番号が現在とやや異なりますが,基本知識の解説(①)が行われた後,Point Pickupで要点を整理し,担当の山内先生とともに講義問題(②)を解いたらレッスン終了です↓

復習では,今さっき先生と一緒に解いた問題を使うことになりますが,今度は何も見ずに自力で解くことになります。

1人でも解けるようになったら,今度は完全に新規の確認問題(③)を使って,解法が本当に身に付いたかどうかの最終チェックをしましょう。

なお,復習まで含めると1つのPARTあたり講義あたり0.5時間弱かかりますので,1つの講座を終わらせるのに20~40時間,全講座をやり終えるのに100時間強かかる計算です。

とはいえ「1日2講義は必ず数学を学習する」などと決めて臨めば4ヶ月以内に終わる計算となり,これは決して長くない期間でしょう(もちろん,もっと学習時間を増やせばその分早く終わります)。

スタンダードレベル

該当講座

- [新版]高1・高2スタンダードレベル数学I(52講義)

- [新版]高1・高2スタンダードレベル数学A(36講義)

- [新版]高1・高2スタンダードレベル数学II(72講義)

- [新版]高1・高2スタンダードレベル数学B(32講義)

こちらも予習は不要です。

流れもベーシックレベルと同じですが,1つのPARTを解くのに2倍近くの時間がかかるようになります。

とはいえ,「問題を解く」ことが中心のスタンダードレベルですので,見渡す限り問題で占められたテキストを見て驚くことになるかもしれません。

授業では例題(①)を山内先生と一緒に解き,類題(②)を自力で解く流れになります↓

この例題と類題のセットは全部で4つあって計8題ですので,演習量としては結構なものです。

復習はこれら問題の解き直しになりますが,たくさんあって大変だという方は,とりあえず「例題だけを完璧にする」でも構いません。

というのも,復習問題(③)が用意されているため,最終確認はそちらを使って行うことになるからです。

1つの講義に1時間かかると仮定すれば,全部で192時間の学習時間が必要になり,1日1講義と決めれば7ヶ月弱がかかります。

授業を受け身でただ聴くのではなく,実際に手を動かして問題を解くことの重要性を感じ取りましょう。

ハイレベル

該当講座

- 高1・高2ハイレベル数学IAIIB+C(ベクトル)(48講義)

本講座は教科書以上の内容にまで踏み込んだ構成で,MARCHレベルの大学を狙う方は高3になるまでに身に付けておきたい知識が満載です。

また,普段はスタンダードレベルで学んでいる人が一部ハイレベル数学を受講することも推奨されています(ウェブ版に対応表あり)。

本レベルの特徴は,これまでの内容を振り返るかのように,「基礎確認事項(①)」という項目において,知識が一覧形式でまとめられているところでしょう↓

テキスト内に「C&U」という表記があることに気づきますが,これは紹介されている要点に対応する問題が一目でわかるように工夫した結果です。

実際は②にある「CHECK&UP」の略なのですが,そこで基礎問題を解くことができるので,予習段階で解くようにして答えまで確認しておきましょう。

余裕があれば,その後に続く「講義問題(③)」も予習で取り組んでみてください↓

こちらの問題は毎回4つくらい用意されているので,無尽蔵に時間を注げないという人も「1問につき10分」などと制限時間を設けるようにし,その中で目いっぱい挑戦してみるのが良いと思います。

簡単に解けてしまうような内容ではありませんが,そのために講義動画が用意されているわけで,そちらを観て解き方さえ学んでしまえばひとまずのところはOKです。

復習段階では講義で取り扱った問題を何も見ずに再度解き直すようにしますが,さらに別の「練習問題(④)」に正解して,めでたく1講義を終了したことになります。

トップレベル

該当講座

- 高1・高2トップレベル数学IAIIB+C(ベクトル)(49講義)

高1・高2数学IAIIBにおいてこのトップレベル講座のみ,堺義明講師の担当です。

難度の高い問題を毎回1題のみ扱い,雰囲気はまさに予備校の難関コースさながらと言ってよいでしょう↓

なお,「1題」といっても複数の小問からなる大問であることがほとんどで,解説動画は1時間を超えてきます。

トップレベルの問題に取り組むにあたってはかなりの覚悟が必要になり,予習に数時間かかることも少なくないでしょう。

とはいえ,難関大を受験するにあたって数学を武器にするためには,非常に多くの時間をかけて1問を解く練習も必要になってきます。

持っている知識を駆使して多くの問題を時間内に解いていくのも大切な能力ですが,上位の大学になればなるほど,初見の問題を自分なりに分析して解法を見付け出すことが求められるようになるわけです。

制限時間を設けずに自分の限界まで考え抜き,納得がいくまで復習するというのがトップレベル講座の基本方針となっていることにはそれ相応の理由があったわけです。

とはいえ,数学が好きでないと苦痛を感じること必須ですから,合わないようであればハイレベルの講座に変えるか,「1問25分までは最低でも考えるようにする」などとマイルールを設けて取り組むことをおすすめします。

テキストを見れば,講義で扱った問題以外に復習用として使える新規の問題が1つ付いていることに気が付くはずです。

この練習問題は気持ち難易度が低めですので,頑張って自力で解くようにしましょう!

高3生向けの数学IAIIB講座

高1・高2講座で数学IAIIBの基礎知識を学んだ後は,高3講座で様々な入試問題を解き,本番に対応できる応用力を身に付けましょう!

講座の種類は大きくまとめると,スタンダード・ハイ・トップレベルの3つです。

最初の2講座はさらに細かく「単元別学習編」と「総合問題編」に分かれます。

スタンダードレベル

該当講座

- 高3スタンダードレベル数学IAIIB+C(ベクトル)<単元別学習編>(40講義)

- 高3スタンダードレベル数学IAIIB+C(ベクトル)<総合問題編>(8講義)

入試問題から厳選した大問(①)が3つほどあるので,自分ができるところまであらかじめ解いておくことが予習になります↓

その後,動画で大切なポイント(②)を含めて解き方を学んだら,同じものを何も見ずに解き直すようにして,仕上げで練習問題(③)を解いていく流れです。

講義内容は演習重視になっているため,ちなみに本講座を受ける前提として,前章で紹介した高1・高2講座のスタンダードレベルとハイレベルに相当する知識が必要になります。

講義中に出てきた内容でわからなかった部分があれば,時間に余裕がなくてもそれら講座の該当箇所まで戻って確認するようにしましょう。

ちなみに,テキストは単元別学習編と総合問題編で共通(前後編の2冊)です。

ハイレベル

該当講座

- 高3ハイレベル数学IAIIB+C(ベクトル)<単元別学習編>(32講義)

- 高3ハイレベル数学IAIIB+C(ベクトル)<総合問題編>(16講義)

より難易度が上がるハイレベルのものをみていきますが,スタンダードに引き続き山内先生の担当になります。

こちらも例に漏れず予習が必要で,予習問題(①)は全3問から成り1問に15~20分かかるので,時間としては45~60分かかる計算です↓

動画を観てから大きく時間を空けずに,この3問を自力でやり直しましょう。

仕上げに練習問題(②)がありますが,こちらは高3スタンダードレベルのときと同様です。

同じ対数関数の問題を例に挙げましたが,スタンダードレベルのものよりもだいぶ難易度が上がっていることがわかります。

こうした問題を使って学ぶときは記憶がすぐに抜け落ちてしまわないかのチェックが必要なので,ハイレベルでは2講座ごとに1つ解き直しましょう。

しっかり全問正解してから先に進んでください。

トップレベル

該当講座

- 高3トップレベル数学IAIIB+C(ベクトル)(48講義)

学年は1つ上がって高3になりましたが,堺先生の講座は高1・高2トップレベルのときと全く同じ学び方です。

良問1つから多くを学び取るという方針は毎回変わらず,ただし扱う問題の難易度はハイレベルのものよりもずっと高くなります↓

受講者の学力はかなりの高さが求められますので,堺先生の解説を聞いてもわからない問題があるようでしたら時期早々と考え,ハイレベルから始めましょう。

数学IIICを扱う講座

スタディサプリの数IIICを扱う講座は全部で6つあります(Cのうちベクトルを扱う講座は,Bの一部としてすでに出てきていますが)。

ベーシックレベルを山内先生,その他レベルを堺先生が担当し,難易度設定は以下の通りです↓

スタサプ数IIIC講座のレベル設定

ベーシックレベル=数学IIIで学ぶ用語や公式を解説し,基本問題を解く

スタンダードレベル=大事な内容に絞って解説。問題は教科書レベル

ハイレベル=入試に出てくる典型問題の解き方を学ぶ講座

トップレベル=考え得る中で最高峰の問題を使って発展事項を学ぶ

講座数については以下で確認してください↓

該当講座

- ベーシックレベル数学III(75講義)

- ベーシックレベル数学C<ベクトル編>(23講義)

- ベーシックレベル数学C<平面上の曲線/複素数平面編>(22講義)

- 高3スタンダードレベル数学III+C(平面上の曲線/複素数平面)(24講義)

- 高3ハイレベル数学III+C(平面上の曲線/複素数平面)(24講義)

- 高3トップレベル数学III+C(平面上の曲線/複素数平面)(24講義)

ベーシックレベル数学IIIだけ講義数が多いですが,完成までにかかる時間は他と大差ありません。

予習段階で使うのであればベーシックまたはスタンダードのいずれかを用いることになりますが,この後ハイレベルやトップレベルを受講する予定がある方は,スタンダードレベルからのスタートがおすすめです。

複素数や双曲線,無限級数から極限,さらには微積に至るまでの基本事項は,これらの講座を使って学んでいきましょう!

ハイレベルともなるとグンと難易度が増して,2時間の勉強時間では1講座終えるのがやっとです。

さらにトップレベルともなると,人によっては「ここまでやる必要あるのか」と思い悩むほどのレベルにまで達します。

受験で確実にボーダーラインを抑えておきたい人であればハイレベルまで理解できていれば十分で,数学を武器にしたいという意欲がある方のみトップレベルに挑戦するようにしてください。

以下では極限の問題を例に挙げていますが,左から「スタンダード・ハイレベル・トップレベル」の順です↓

問題が短くなるほど難しくなるのは数学ではありがちなので,見た目からその難しさの判断はできませんが,スタンダードレベルでは正確な計算力を身に付けるための問題,ハイレベルでは絶対値や数列の一般項と絡めて帰納法を使って解く問題が見られます。

トップレベルとなれば自分で上限と下限を設定することで極限を求めていく解き方が求められるなど,難易度の違いは明らかです。

各自の目指すところによって取る講座を決めてください。

スタディサプリを使って数学IIICの範囲を独学しようと思っている受験生も数多くいることと思います。

私もこれらハイレベルとトップレベルの2講座を受講して一気に数IIIC範囲を学び直してみたのですが,トップレベルの問題の中には解説を読んでもどうしてもわからないものがあり,そこは潔く諦めて先に進むことがありました。

なお,合格特訓コースを取っている方であれば,わからない問題も担当コーチに質問できるので是非検討してみてください↓

スタディサプリ数学講座のテキストについて

スタディサプリを使った勉強ですが,講義動画を観るのはもちろん,可能であればテキスト冊子を別途購入することを強くおすすめします。

スタディサプリのテキストの買い方とメリットでも述べたように,印刷の手間が省けること以外に,

- テキストがバラバラにならず管理が容易になる

- 達成感が芽生えやすい

ところから得られる恩恵が非常に大きいです。

授業を受ける度,テキストに書き込みながら学んでいった結果,最終的に全範囲をやり終えたとしましょう。

このときテキストがあるとないとでは雲泥の差です。

例えば長期休暇を使って短期間に1冊まるごとやり遂げたときの達成感はかなりのものとなり,「そのときのテキストを見るたびに自信がみなぎってきた」と振り返るスタサプOBもいます。

そういったことがきっかけで,受験生のやる気は生まれてくるのです。

本人のやる気がテキスト代ごときで買えるのならば,私は大変お得だと思います。

なお,スタディサプリの数学のテキストは余白が多めに取ってあるのが特徴で,問題は左上にちょこっとあるだけで,後は見開き残り全部が余白です↓

「もっと詰めて印刷してくれればページ数も少なく済むのに」などと思う人が出てきても無理はありません。

しかし,この余白というものは不思議なもので,あると埋めたくなる心理が働きますし,スタディサプリの講義ではこの問題の解説が黒板上で行われることもあり,書き込む量は思いのほか多いです。

例えば,上の3つある内の1問だけでも,これだけの板書量になります↓

このときの注意点ですが,問題を解いてから講義を受ける際,自分で解いた解答もしっかり残すようにしてください。

よく,自分の間違いを消して無かったことにしてしまう生徒を見かけますが,それはなんとも勿体ないことです。

「どこをどうして間違ってしまったのか」という原因を赤ペンで自分の答案の横に書き込んだときに初めて数学の実力は伸びることになります。

その他,テキストには解答冊子が別で印刷されて付いてくるのですが,これが非常に使いやすいのです。

例えば,上で扱った問題はこのような形で印刷されています↓

復習する際は,解答冊子の問題のところだけを見て答えを隠すようにすればもはや立派な問題集と化しますし,解き直しをするときもこの解答冊子だけを持ち歩けば十分です。

まとめ

以上,スタディサプリの高校数学を扱った通年講座についてまとめてきました。

大変ざっくりとした計算にはなりますが,大体1日2時間数学に費やしたと考えると,1通り学ぶのに必要な日数の目安は以下のようになります↓

- 中学範囲:10日

- 数学IAIIBの基礎:教科書レベルは52日。標準は96日

- 数学IAIIBの完成:48日

- 数学IIIC:教科書レベルは24日。標準は24日

この他,本番前には各種対策講座(共通テスト対策講座や志望校対策講座)を解くこともできますし,長期休暇中に使える季節演習講座の用意もあります。

今回紹介した講座の中には予習が必要ないものもありましたが,復習に関してはどの講座もマストでした。

まずはどのような形であれ正解できることが大切ですが,素早く解けることも,制限時間がある入試で結果を残すために必要な能力です。

2人の生徒が同じ100点を取ったとしても,片方は1時間かかったのに対し,もう片方の学生は30分で解いていたとしたら,後者の方が圧倒的に実力は上でしょう。

そのため,普段の意識としては正解できるだけで満足せず,早くできるようになるまで何度も解き直すことも有効な手段の1つになってくるかと思います。

授業を受けてみると分かりますが,独学していた時はあれほどまでに大変だった内容であっても,人に習うと思った以上にすんなりと理解できることに驚くでしょう。

学習スピードも,講義を聞くだけならほとんどが2~3ヶ月で学び終えられるので,高校の数年間をかけて習うはずの内容がたったこれだけの短期間で学べてしまうことが分かって,なんとなく頑張れるような気がしてきませんか。

スタディサプリで予習中心の勉強リズムを作り,実際の学校での授業を復習代わりに使い,定期テストや模試で成功体験をした生徒の将来は明るいものです。

かつてのスタディサプリは,演習問題の数がやや不足気味であるのが弱点でしたが,最近になって練習問題も追加されましたし,問題集は学校で配られたものも含めて利用できるものが周りにたくさんあります。

このようにますます使いやすくオールインワンの性質が強まったスタディサプリで,自宅学習をより充実したものに変えていきましょう↓

最後までお読みいただき,ありがとうございました。