2020年を最後にセンター試験は廃止となり,2021年1月から共通テストが開始となりました。

入試改革の影響はその後も広範囲へと及び,私大であってもリスニングを入試で課すところが増えてきた今日この頃です。

配点を確認してみると想定以上だったこともあり,対策なしで合格する可能性は極めて低いと言えるでしょう。

そもそもリスニングというのは対策が疎かになりがちな分野の1つで,試験直前期には他にやらなければならないことが増えるため,リスニングにまで手が回らなくなってしまうことが多いわけです。

確かに一昔まではリスニングを軽視しても大事には至りませんでしたが,今ではそうもいかなくなってしまったわけで,短期集中的な対策ではなく毎日数分でも英語を聴く習慣を長期間にわたって継続する必要性がより高まっています。

今回の記事では,現在のリスニング問題に対しての理解を深め,「スタディサプリを使ったリスニング対策」として一体どのようなものが考えられるかをみていくことにしましょう!

大学入試のリスニングを取り巻く状況

過去のセンター試験のリスニングですが配点は50点でした。

一方でメインとなる英語の筆記試験が200点満点だったわけですが,センター試験を採用する大学ではリスニングと合計した250点を200点に8割換算し,それを英語の得点として用いていたわけです。

私が直接担当していた生徒ではありませんが,筆記試験で8割正解できてもリスニングで7割しか取れず,トータルの成績が8割を切ってしまう高校生も数多く見てきました。

しかしそうした状況にもかかわらず,リスニング対策は後回しにされ,結局本番まで大した対策をせずに済ませていたのが普通だったわけです。

確かに,センター試験の英語で高得点を取るための戦略では,とにかく筆記の第4~第6問までの長文でそれぞれ1問ミスまでに抑えられるようにすることが最優先で,その後で第2問や第3問の文法や文脈問題の対策をし,最後に第1問の発音アクセントをちょっと見ておくくらいが主流でした。

リスニングの対策まで念入りに行えていたのは,浪人生や時間に余裕のある一部の現役生に限られていたわけです。

また,いざリスニングの勉強をしようと思っても,落ち着いてCDを聴ける環境が作りづらいことも対策しづらい理由の1つとなっていて,自宅で勉強するのが苦手な受験生も年々増えてきていることもそれに拍車をかけていました。

しかし上記戦略は今では通用しません。

新しい共通テストではリスニングとリーディングはどちらも100点満点となり,リスニングが占める割合はこれまでの20%から50%へと拡大しました↓

英語4技能のうち,スピーキング能力を測るための試験は実施が難しいため当分の間は大丈夫だと思いますが,リスニングはもはや対策するのが必須です。

センター試験のリスニング問題

対策についてみていく前に,大学入試におけるリスニング問題はどのような内容になっているのでしょうか。

まずはセンター試験の過去問を例に,当時の出題傾向について簡単に理解しておきましょう!

次章で紹介する共通テストの問題と比べると多少違うところもありますが,かといって,センター試験が解けない人が共通テストで高得点が取れることはありません。

試験時間ですが,リスニング機器のチェックなどが入るために多めに確保される傾向にあります。

センター試験では60分の試験時間が取られていましたが,実際に解く時間は30分です。

ゆえに,最終的には30分間集中を切らさないように訓練すれば良いことになります。

なお,問題は複数の大問から構成されるのが普通で,後に出てくる問題ほど難しくなり,これは共通テストと同じです。

また,センター試験ではすべての配点が同じ2点でした。

ということは,取れる問題を確実に得点していくことが重要だということになります。

最初の問題も一番最後の問題も同じ点数なので,どの問題も同じ態度で臨むことも重要です。

質問と選択肢はすべて問題冊子に印刷されているため,文章の理解力や読むスピードも結果に多少影響してくるでしょう。

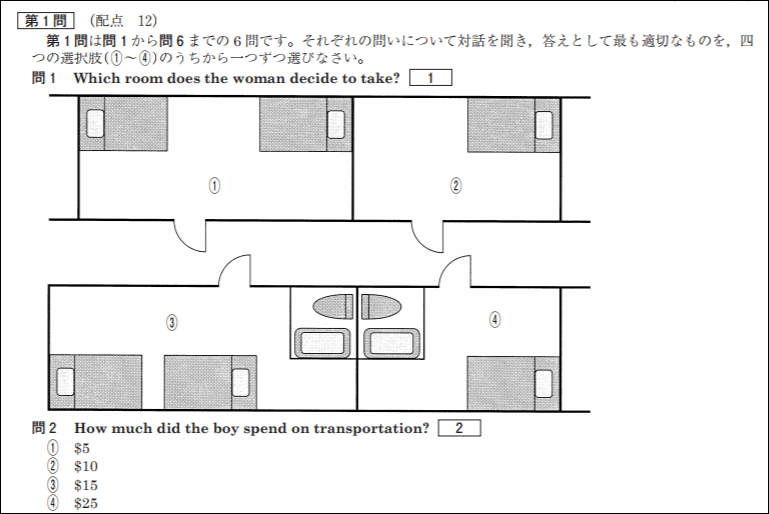

以下は,2017年のリスニング問題を例示しますが,構成自体は年度ごとに大差ありません。

第1問

4つほどの会話(全体で25~30語の英語から構成される)を聞き,問題冊子に印刷されている質問に答えます。

第1問は選択肢に絵や数字が含まれているのが特徴です。

問題は全部で6つありますが,どれも瞬時にポイントを把握する力が求められています。

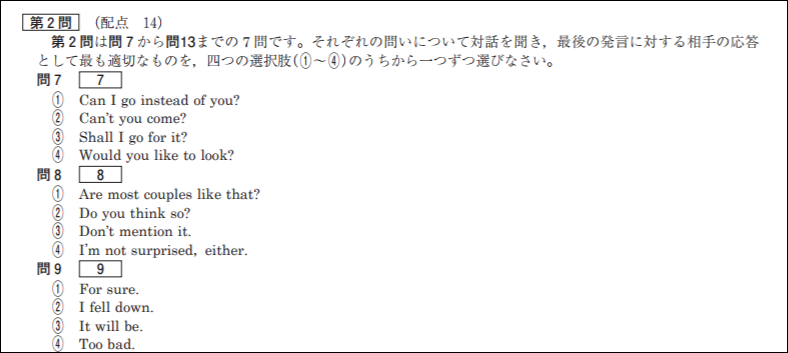

第2問

第2問は短い対話(3つほどの会話のやり取り全部を合わせて15~35語)を聞き,対話の最後の発言に対しての応答としてふさわしいものを選びます。

なので最後の発言が一番大切ですが,普通の文の形を取っている以外に疑問文の場合もあるため,その都度対応しなければなりません。

もちろん,会話の流れもあるので最後以外の発言も意味を理解しておくべきですが,すべて聞き取れても予想がつきにくい返答が答えになっているものは難易度が高めです。

全部で7つの問いに答えましょう。

第3問

第3問はAとBの2つに分かれます。

Aは3つの対話を聞き,印刷された質問に答えるものです。

発話の数は4~8つあり,聞くことになる英語の量は40~60語とやや長めとなりますが,1つの対話につき質問は1題なので良心的だと言えるでしょう。

一方,第3問のBでは発話数が9~12から成り,全体として150語程度の対話を聴くことになります。

結構長めとなりますが,その分,少し聞き逃してもリカバーしやすくなっており,1つの英文につき3つの問題が用意されているのが普通でした。

話の内容としては,表を完成させたり対話で話題になっているイラストを完成させたり図から位置を答えたりと,年によって異なります↓

対話の場面と問いを予め確認するための時間が与えられるようになったのは2007年からです(2人の学生が掲示板のポスターをみながらどのプログラムに応募するか話しているという場面設定でした)。

しかし,これをラッキーだと思うと油断大敵で,状況を頭に入れた状態からスタートになる分,問題は難しめに作られていたように思います。

問題数はAもBも3題ずつの計6問です。

第4問

第4問もAとBに分かれていますが,どちらも長めの説明文を聞くことになります。

Aは100語程度の説明を聞いて1つの質問に答える形式で計3題です。

第3問のAと同じですが,より難しくなっていました↓

一方のBは200語ほどの説明文を聞きますが,その1つの会話に対して3つの質問があるので,それに答えていきます。

こちらも第3問のBに近い形ですが,より難しいように感じるのは長さのせいもあるでしょう。

攻略法については,後で紹介する関先生の講座を観るようにしてください。

共通テストのリスニング問題

続いて,2021年の共通テストのリスニング問題を簡単にみていきますが,センター試験では全て2回読まれていたところが,共通テストでは1回しか読まれないものも含まれます。

大問の数は6つに増え,第1~第2問は2回読まれ,第3問以降は1回きりです。

準備時間を除いた純粋なリスニング時間は,センター試験のときと同様,30分ほどとなります。

第1問

共通テストの第1問はAとBに分かれ,どちらも数秒程度の短文を聞きその内容に近い選択肢を選ぶものですが,Aの選択肢は英文,Bはイラストで与えられるという違いがあります。

選択肢間で何が違うのかに注目しましょう。

第2問

第2問は,男女の会話を聞いて,イラストから正解を選ぶものです。

形式自体は第1問のBに近いのですが,第1問と比べると2倍くらいの分量があります。

とはいえ,スクリプトが長い方がヒントにできる部分も増えますし,2回聴けることもあってまだまだ序の口です。

第3問

どのようなシーンであるかは日本語で書かれているので助かりますが,問題文は英語になり,第2問のときよりも長い対話を聴くことになります。

何より,第3問以降は1回しか聴けないこともあり,難易度はぐっと高まるので気合を入れて臨みましょう。

第4問

第4問はAとBに大きく分けられ,どこかに出てくる図表の読み取りが攻略の鍵です。

先読み時間が与えられることからもわかるように,どこを聞き取るべきか,前もって待ち構えておくようにしなければなりません。

とはいえ,これはセンター試験の第3問などにおいても同様のことをしたわけで,別段新しいことではないです。

とはいえ,B問題ではメモを取ることが許可されるなど,新形式らしさも垣間見えます。

第5問

第5問は300語程度の講義を英語で聞き,その内容に関係する7問ほどの問題に答えます。

内容は大学で聴かされるような大変アカデミック色の強いものです。

これまでの問題と比べると1度に聞く量が長くなるため,最初に与えられる準備時間の1分を上手く生かしましょう。

第6問

第6問はABともに長い対話を聞き,質問に答えますが,こちらも準備時間が与えられます。

全体で使われている語数は150~200語で,第5問よりは少ないですが,人の会話だけあって展開が読めないところがあった途端に難しくなるでしょう。

複数の箇所を参考に答えを決める問題が含まれている他,選択肢が文の形を取っていたり,はたまた数字や図表になっていたりなど,様々なバリエーションが存在するのが特徴です。

他教科も含めた共通テストの詳しい解き方については,以下の記事を参考にしてください↓

スタディサプリでリスニング対策ができる講座

ここからは,いよいよスタディサプリにおけるリスニング対策講座についてみていきますが,大学入試に用いることができるものとしては「通年講座・共通テスト対策講座・センター試験対策講座」のものが利用可能です。

以下で1つずつみていきましょう!

高3トップ&ハイレベル英語リスニング

私大や国公立2次試験を受ける方は「高3トップ&ハイレベル英語リスニング」を受講してください。

全4講義と少な目ではありますが,ディクテーション,短い対話文,長めの対話文,そして評論文のリスニング問題を一通り学ぶことができます。

音声変化のような解説から始まるものの少しずつ難易度が上がっていき,最終的にはメモの取り方や先読みといったテクニックまでを身に付けることが可能です。

なおテキストは74ページからなり,問題部分はワーク形式ですが,板書内容はすでにまとめられています↓

全て1時間程度の講義になりますが,約20分ごとに休憩が取られるので取り組みやすいでしょう。

予習は不要で,授業内に問題を解く時間が設けられている他,復習用に扱った問題の音声はもちろん,音読とディクテーション用のトレーニング(以下画像)が別に用意されているので,しっかり取り組めばそれだけの実力が付くはずです↓

音読トレーニングのやり方については,次に紹介する共通テスト対策講座のものを参考にしてください。

共通テスト対策講座 英語リスニング編

こちらは共通テストの英語リスニングの対策講座です。

まだ共通テストが実施になっていない段階から実装されましたが,プレテストの内容とこれまでのセンター試験をもとに作成した上,本試験開始後に読み上げ回数を変更するなどのアップデートも行われたので安心して使ってください。

講義では,先ほど紹介した問題構成通り,第1問から第6問までを1つずつ講義で取り上げ,解き方だけでなく私大入試に応用できる知識までをも得ることができます。

なお,こちらも予習は不要ですが,復習での音読10回はマストです。

こうして授業を受けていると,根本的な解き方は共通テストであろうと他のリスニング試験であろうと大差ないことがわかってくるでしょう。

先ほど保留していた音読トレーニングについてですが,扱った英文がすべて収録され,速度を変えたり適宜聞き直したりすることができます(ただし,問題に登場してきていないテキストの英文についてはありません)↓

最初の何回かは,1文ごとに停止して音読するようにしましょう。

このとき,構文や意味をしっかり考えながら行うことが大切です。

理解できたと感じた文に関してはシャドーイングも行ってみてください。

実力が付いてくると1.5倍速でも意外と聞き取れるものです(が,その速度でシャドーイングまでする必要はありません)。

意味のまとまりごとに,ナレーターの方が息継ぎや間を取っていることを感じ取れるようになれれば理想的です。

共通テスト直前対策講座

共通テスト前は上で示した音読トレーニングを毎日やるのも良い練習になりますが,直前期においては本講座を使って学ぶことも忘れないでおきましょう。

3講義と最小の構成ながらも,本番での得点力をアップさせるための手法を再確認することができます。

内容は良いのですが復習がやりづらく,いちいちリスニング音声の再生部分にまで戻って聴き直さなければならない(音読トレーニングなどの復習機能はない)ため,動画の何分何秒に音源が登場してくるかをメモしておいてください。

直前対策講座はスタディサプリ内だと「冬期講習」と見なされる内容で,詳しくは以下の記事にまとめました↓

センター英語対策講座 リスニング編

こちらは,センター試験英語のリスニング講座です。

先述したように問題形式は共通テストのそれと異なりますが,ここで語られる解き方はあらゆるリスニング試験に通じるものなので,聴く量を増やすためにも積極的に取り入れましょう!

扱うテーマをみても「状況の把握の仕方,狙われる語彙,数字問題,メンタルの力について,読解力が必要な問題」などと,センター試験の攻略法に限った内容とはなっていません。

また,これまでに紹介したリスニング対策講座は肘井学先生がすべて担当していましたが,こちらは関正生先生が教えているので,メリハリが付けられて新鮮な気持ちで学べるのではないでしょうか。

ただしコンテンツは以前に作られたこともあって,ディクテーションや音読トレーニングの機能が存在しないことに注意してください。

日常英会話コース

ここまで通常のスタディサプリにある対策講座を紹介してきましたが,いくらリスニング問題の攻略法を知ったところで,実際に英語が聞きとれないのであれば高得点は期待できません。

リスニングの能力を高めるには,これまでに聞いたことのない未知の音源を聞く練習と,すでに学んだ既習音源を繰り返し聞く作業の2つが必要になります。

これまでに紹介したものでは,後者を重視したトレーニングに偏りがちです。

冒頭部分で「理想は年間通して毎日英語を聞くことだ」と述べたように,時間がない受験生であっても毎日数分間は未知の音源をリスニングするよう心掛けてください。

そのときのおすすめはスタディサプリENGLISHの方にある「(旧)日常英会話コース」で,Lv.4程度の難易度であれば,毎日10分程度の勉強で無理なく英語耳を作っていくことができます(上記画像参照)。

内容も教科書的でつまらないものではなく,日常的で使える表現ばかりで楽しいですし,通学途中やや勉強の合間にスマホでパッと聞けて気分転換に使うことも可能です。

ただ残念なことに,この日常英会話コースは有料コースを利用した際の無料特典としてしか現在使うことができません。

最も安く利用するには「新日常英会話コース」を利用することになりますが,実際に無料体験してから予算と相談するようにしてください。

私としては基礎リスニングも利用できるのでイチ押しです↓

まとめ

以上,大学入試のリスニングについて,取り巻く環境や実際の問題例から始めて,本題のスタディサプリにある各種リスニング対策講座をまとめてきました。

絶対ではありませんが,まず最初の問題で慣れさせてから,最後の長文で実力試しさせるというのが多くのリスニング問題で共通の流れとなります。

リスニングできる音源の分量については復習の回数などで異なるため,はっきり何時間とは言えませんが,講義動画の長さは,

- 高3トップ&ハイレベル英語リスニング=4時間

- 共通テスト対策講座 英語リスニング編=7時間

- 共通テスト直前対策講座リスニング編=3時間

- センター英語対策講座リスニング編=5時間

ということで,復習時間を考慮しても,1ヶ月くらいは毎日リスニングに触れることができるでしょう。

もちろん,もっとその前から対策してリスニング量を増やすのであれば,スタディサプリENGLISHの方の各種コースがおすすめです。

英語の成績に伸び悩んだときには,様々な角度から英語力を高めていく工夫が必要になります。

特にリスニングは音が発せられた瞬間からすぐに消えていってしまうものなので,後から前に戻って確認することができません。

聞こえた順番通りに頭から理解していくことしかできないわけです。

しかし,よくよく考えてみれば,英文を早く読む際にもこれと同じ作業をしているわけで,基本的には左から右に目線を動かすこととなり,その逆はありません。

このことが「英語を正確に聴ける=英語を早く読める」とされているゆえんで,この逆もまた然りです。

受験生のみなさんは最後の最後まで諦めず,スタディサプリでリスニング対策を頑張るようにしてください。

なお,これからスタディサプリを使おうと思った方は,スタディサプリのキャンペーンとコードのまとめをチェックするのもお忘れなく。

最後までお読みいただき,ありがとうございました。