今回ですが,中学受験をしない小学校高学年の児童がスタディサプリを使って自習することによって,公立中学に入ってからもトップクラスの成績を維持する方法について考えたいと思います。

高い成績を維持することができれば上位の高校に入りやすくなりますし,小中を通して身に付けた学習習慣は大学受験を攻略する際にも大いに役立つでしょう。

通常とは異なる独自色が強いスタサプの使い方になりますが,参考になるところがあれば是非取り入れてみてください。

スタサプ小学講座から始める高校受験

当記事では「小学校5~6年生の児童がスタディサプリを使って自習を行い,その後入学した公立中学校において好成績を修めつつ,最終的に高校受験に成功するための方法」について考えます。

まず1つ言えることは,小学校で学ぶ知識があった上での中学教育ですから,まずは小6範囲までの内容を完全に自分のものにしなければなりません。

スタディサプリ小学講座では算数・国語・理科・社会の4教科が利用できるので,「基礎」と書かれた講座に出てくる問題くらいは最低限解けるようになっておくことが大切です。

もちろん,小学校卒業までに時間の余裕があれば応用講座まで学んでしまうことをお勧めします。

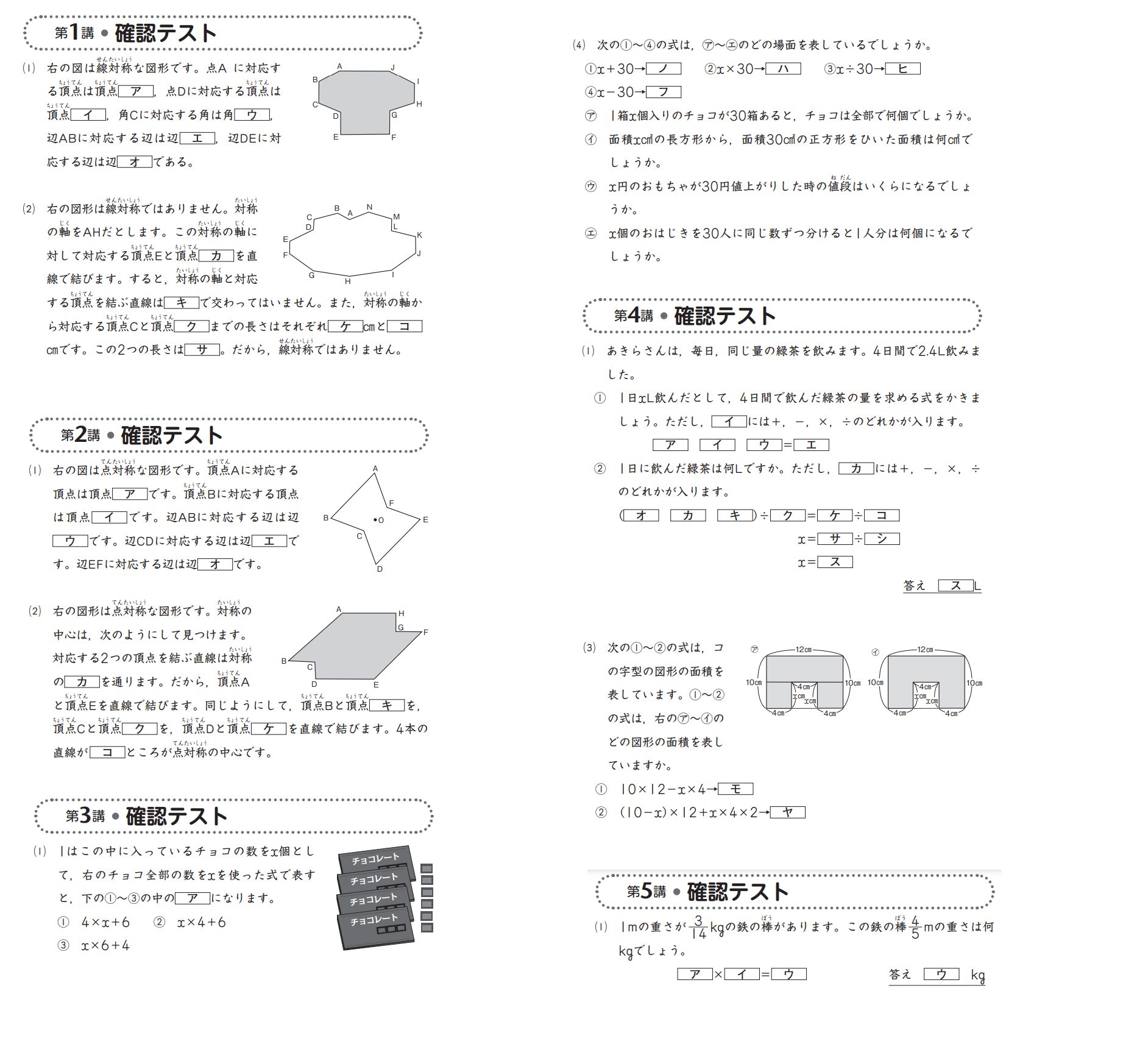

なお,ちゃんと理解できていることを確認した上で中学範囲に進む必要があるため,毎回の授業後に用意されている確認テストや,章が変わるタイミングでの復習は必ず行うようにしてください(やり方については後述)。

小6範囲の学習を終えたら,中学生になるのを待たずして中1内容へと入っていきます。

こちらは完全に未習範囲を独学する形となるため,それに見合った学び方をする必要がある他,問題集も併用していくことに注意してください。

公立の中学校に入学してからも予習中心の学習スタイルを維持し,中1で中2範囲を,中2で中学範囲を全部学び終えるペースが理想です。

早回しすることで中3になった時の学びにおいてかなりの自由度が生じることになりますが,当記事の目的は上位の公立高校に合格することですから,中3時には通常通りの受験対策を行うようにして,周りにいる同級生たちと足並みを揃えるようにします↓

ただし,周りの中3生と比べると自分だけ習熟度が高くなっている状態なので,同じことを行ったとしても進みは順調となるために時間的な余裕が生まれがちです。

そこで,余った時間は英数の難しい問題にチャレンジするための時間に充てるようにしましょう!

なお,これら2科目は上位の公立高校を突破するための鍵となる重要科目で,他の科目に比べて難易度が高い問題が出題されることになります。

例えば都内だと上位の高校が独自テストを課してくるのが特徴で,英数が得意な人とそうでない人との間で大きな差が付くことになるわけです。

逆に理科や社会は上位校であろうと下位の高校であろうと共通の問題となるため,上位校を受験する生徒は誰もが高得点を取ってしまい似たり寄ったりの結果となります。

なので,今はスタサプの小学講座で学んでいる児童も,いずれは英検や数検を目標に設定することによって良い総復習の機会が得られることになりますし,緊張感がある中で試験を受ける経験を増やすこともでき,見事合格できた暁には高校入試に有利に働くわけです(内申に加点される場合もあるわけです)↓

まずはスタサプで小学範囲をすべて学ぼう

先述したように初等教育(小学範囲)があった上での中等教育(中学~高校範囲)ですので,小学校の6年間で学ぶ内容をしっかり理解しない限りは中学内容に進んではいけません。

英語に関しては色々な意見があることを承知の上で,ひとまずスタサプENGLISH for KIDSで耳を鍛えておくことをおすすめします↓

一方,スタサプの小学講座においては算数・国語・理科・社会をすべて学ぶことができますが,最終的に以下の講座内容が完全に理解できた状態を目指してください↓

スタサプ小学講座の到達目標

算数=小6算数(基礎)

国語=小6国語(応用)

理科=小6理科(応用)

社会=小6社会(応用)

これからスタサプを始める方であれば,現学年の基礎レべル(算数は入門編)から順にステップアップしていくようにしてください。

算数は小6応用までやっても全然構いませんが,小学生の間に終わらなさそうであるか,子どもがあまり乗り気でない場合には基礎レベルまでで断念して中学内容に進むようにします(後者に関しては算数以外の科目でも同様です)。

なお,小学範囲が理解できたかどうかは親が総まとめテストを作って確認するようにしてください。

その作成方法ですが,学び終えた全範囲からいくつか問題をピックアップしてテストを作りますが,各講座のテキストに登場する「確認テスト」を題材にしましょう。

スタディサプリの小学講座ではすべての教科に大体25講義が用意されていますので,1講義あたり2問程度選ぶようにすれば全部で50問のテストが作れます(ただし国語に関しては例外で,後半に位置した「品詞」の問題をチェックするだけに留めます)。

総まとめテストは紙に印刷し,制限時間60分の100点満点のテストとして子どもに解かせてみてください。

具体的な作り方としては,まず問題を選んでからスクリーンショットで切り取ってペイントなどのソフトに貼り付けていきますが,印刷したテキストをハサミで切り取って貼っていくなどして作成します。

前者は多少スマートですが,後者は完全にアナログ的なアプローチです。

以下は小学算数の総まとめテストの例になり,実際は問題番号を①~⑩などと振るようにします↓

このとき,問題の出典を控えることとし,後で復習や丸つけをする際に役立てますが,上の場合,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-4,4-1,4-3,5-1と書き残しておきます。

全部で50問のテストになるわけですから,数学の場合,上のようなテスト用紙をあと4枚作るイメージです。

完成したテストで8割以上を取れれば合格としますが,それ以下の出来であれば日を改め,2度目の時はテスト時間を50分などと短くして解かせるようにしてください。

2回目は合格点を9割以上に設定するのも良い方法です。

スタサプで中学内容を予習するときは速度重視

小学内容が理解できたらいよいよ中学範囲の予習に入っていきます。

予習しておくと,中学の授業で同じ範囲を初めて習ったときもすでにその内容を知っているわけですから,自分にとっては復習となるわけです。

復習の大切さについては次章で語ることにしますが,回数を多く行うに越したことはありません。

なお,予習を行うときは先に進むことを優先しましょう。

これはつまり,途中で少しわからないことがあっても気にせず進むということです。

同じ章であれば特定のテーマについて別の角度から解説が行われることになりますし,その章の最後にたどり着いてから再度保留中の内容に戻るとすんなりわかることもあります。

優先して予習したい科目は英語と数学で,これらは毎日学ぶようにして,残りの科目は1日いずれか1つずつやっていくと良いでしょう。

例えば以下のようなカリキュラムが考えられます↓

スタディサプリを用いた予習例

月:英語と数学と国語

火:英語と数学と理科

水:英語と数学と社会

木:英語と数学と国語

金:英語と数学と理科

土:英語と数学と社会

日:やり残しを行う

何もすべてを1時間ずつ学ぶわけではありません。

例えば上で月曜日に1時間勉強しようと思った際は,英語20分,数学20分,国語20分などと学べばよいことになります。

予習をするもう1つのメリットは,学ぶものすべてが自分にとって初見の問題になるところです。

これにより,今後の入試で多く出会うことになるであろう思考力を要する問題を解くための観察力や忍耐力が自然と養われることになります。

スタサプで中学内容を復習するときは念入りに

繰り返しになりますが,スタディサプリを使って中学内容を復習するときはとにかく回数を多くする工夫をしましょう。

1回目の復習は講義を視聴した直後に行うことになりますが,スタディサプリの場合には確認テストが付いているので,それを解くのが1度目の復習です。

続いて2回目の復習ですが,こちらは講義がある程度進んだタイミングで行います。

2回目の復習では取り組む時間が30分になるのを1つの目安とし,スタサプでは3講くらい進んだタイミングになるでしょうが,ちょうど章が変わるのがそのくらいのタイミングになるため,それに合わせる方がわかりやすいでしょう。

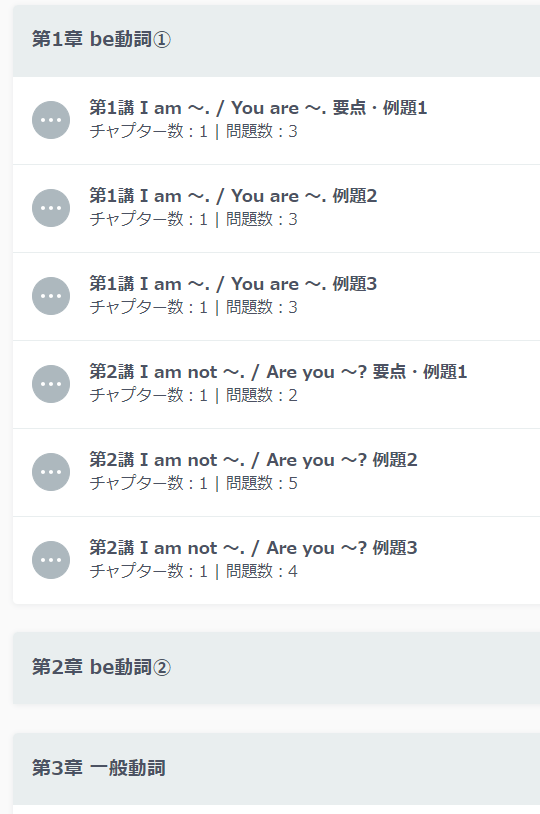

中1英語(共通版)で言うと,第1章(be動詞①)が終わるのが6講義目(第2講I am not~.)で,第2章(be動詞②)は全12講義,第3章(一般動詞)は9講義から成っています↓

教材内容に関しては以下の記事を参照してください↓

2回目の復習方法としては,その時点までに学んだ確認テストを一気に解き直すようにしてください。

章ごとに行う場合,上の第1章だと6講義分は計20問の解き直しです。

このときに間違えた問題には印をつけるか例文ごと写し取るなどしておきます。

章が3~4つ進んだタイミングで再度これらをまとめて復習するようにすれば,少なくとも3回は同じ問題を解いたことになる計算です。

ちなみにこれらはすでに解いたことがある問題のため,正解すること自体はさほど難しくありません。

真の意味で難しいのは「復習をしようと試みること」であることを忘れないようにしましょう。

市販の問題集を併用する

スタディサプリを用いた学習は基本的には学校の授業代わりと見なすため,前章の方法で念入りに復習したところで演習量は不足しています。

通常であればこれに学校のワークが加わるべきところですが,予習段階でそういったものは利用していません。

なのでここでは市販の問題集を併用することにしますが,中学の3年間で使うべきおすすめ本については以下の記事で詳しくまとめているのでそちらを参考にしてください↓

ここでは中学1年生の数学を例に説明していきますが,該当部分をすでにスタサプで学んでいるので学校の授業を受けた状態は参考書を読んだ状態に近いです。

確認テストは教科書の例題をやるようなものですから,市販教材としては参考書ではなく問題集を購入しましょう。

例えば上の記事で紹介している「チャート式中学数学1年」の準拠ドリルのもくじとスタディサプリの学習範囲を見比べてみてください↓

左が市販問題集,右がスタサプ

スタサプの1章で学ぶ素因数分解のところ以外はまったく同一のタイトルなので,該当範囲がわからないような事態にはならないでしょう。

スタディサプリはこの問題集を解けるようになるために存在していたとも言えるわけです。

問題集に取り組むときのコツとしては以下の記事が参考になると思います↓

中学校の定期テスト対策は試験の3週間前から始めましょう。

その期間は当然ながら,テスト勉強に全力を注ぎます。

まとめ

以上,スタディサプリを使って小学内容の総復習から中学の勉強の仕方についてまとめてきました。

小学生のいつから始めるにせよ,まずは小6講座までの内容を理解したことを確認した上で中学内容に入っていくことが重要です。

中学範囲は予習を中心とし,復習は回数を多くこなすことを心がけるようにと述べました。

スタディサプリと問題集を併用することで,講義視聴後の確認テスト,章ごとの総復習,さらには中学の授業や問題集を使った復習など,すべてを合わせて5回は復習することができます。

今回紹介した使い方をするのであればスタディサプリに搭載されたミッション機能に頼らず,自分が決めたカリキュラムで毎週学んでいくことになりますが,定期テストが近くなったら試験範囲を思い出すことに全力を傾けましょう。

なお,親は子どもに好きな科目があることに気づけばさらにその興味を広げられるように振る舞い,学習図鑑を買い与えたり,博物館や施設見学をしたりすることも検討してください。

逆に苦手な科目があれば決して無理強いはせず,より簡単に学べるもの(例えばマンガの教材)を別に用意するのが良いでしょう。

特に理科や社会はそこまで重要な科目とはならないので,英数中心で考えるようにしてください。

それこそ英検や数検を狙うのはモチベーションを上げるのに役立ちます。

現在小学生で,公立中学に入ってからも困らない学力をと思っている方は是非スタディサプリで頑張りましょう!

これから申し込まれる方は以下の記事をチェックしてから始めてください↓

最後までお読みいただきありがとうございました。